街头艺术介入城市公共空间活力提升的途径:台北经验及启示

张 鹏 蒲 卉 ZHANG Peng, PU Hui

0 引言

信息技术的高速发展极大地改变了人与人之间的交流方式,过去传统的面对面语言交流逐步被线上网络平台的互动所代替。伴随这种变化发生的是人们对公共空间认识的巨大变化:城市公共空间逐渐回归到其作为“容器”的原始意义,城市生活也因此缺少了更多偶然性的“戏剧”色彩,与陌生人的交流被认为是乏味的、不得已的,因此桑内特断言“公共生活已死”[1]。在此背景下,城市公共空间的活力提升成为被关注的重点。对于一座宜居的活力城市而言,公共空间不应仅是一种纯粹物质性的实体空间,而应当是场所精神和空间活力的总和。基于此,克劳斯·森姆斯罗特提出“城市性”的概念,认为城市“不同于简单的建筑集合的肌理(Fabric),而是其特性在漫长的连续发展变化中固化沉淀后,在今天的集中显现”[2]。因此,公共空间的活力提升,不应局限于物质空间的改造,更应体现其承载的“城市性”和“精神性”。

近年来,艺术作为一种城市公共空间再生与复兴的手段和重要策略,已开始大量被运用于城乡规划建设中。已有的关注重点包括从理论层面探讨艺术对于空间的重要性[3]、艺术作品对于公共空间的影响[4-5],以及从实践层面上的艺术家对空间(主要是乡村和社区)的改造模式、艺术介入空间的作用机制分析研究等[6-8]。这些理论和实践成果虽然极大地推进了“艺术介入空间”的研究,但是大多停留于“静态艺术作品”对空间的物质性改造,而对于暂时的、动态的艺术行为对空间活力的影响则关注较少。本文试图从一种特殊的艺术类型——“街头艺术”入手,通过分析台北地区街头艺术的发展经验,探索这种“即时性”“流动性”“互动性”的艺术行为积极介入城市公共空间活力提升的途径,同时提出避免消极介入的规划策略。

1 街头艺术的概念与分类

1.1 街头艺术的概念

街头艺术是在经济较发达城市中普遍存在的现象。目前,在我国大陆地区尚未有对街头艺术的严格定义。安琳莉指出街头艺术的4个特点即“流动性”“文化性”“自发性”和“聚集性”,认为街头艺术是指“音乐家、画家,以及行为艺术家等街头艺人在公共场所为公众表演的拿手绝活,包括唱歌、口技、默剧、乐器演奏、画画、杂耍表演、说书等多种多样的表演形式”[9]。本文所界定的街头艺术,包含场所、行为、目的3个要素,具有流动性、观赏性及参与性的特点:首先,街头艺术发生的场所是“街头”这样的城市公共场所,由于场所的公共属性,导致其对空间的占用通常是临时性、可变更的,因此具有相当大的流动性;其次,街头艺术应当具有观赏性,表演艺术水平的高低是决定其是否称为“艺人”的核心标尺,较高的观赏性可以为他们吸引更多的观众;最后,街头艺术的观赏性带来了其区别于乞丐、流浪汉等群体的参与性,需要在表演过程中吸引路人注意和参与,是交流互动产生的前提和基础。

1.2 街头艺术的分类

根据街头艺术的表演形式和内容,可以将街头艺术分为表演艺术类、视觉艺术类和创意工艺类3种类型[10]。其中,表演艺术类是以提供视听感受和体验为主要特点的街头艺术类型,形式上可以分为声乐和器乐类;视觉艺术类主要是以提供视觉观赏性为特点的街头艺术类型,形式上可以分为书法、绘画、花鸟字等;创意工艺类指的是以创意产品和手工艺品创造为主要特点的街头艺术类型,形式上可以分为面塑、泥塑、糖塑等。

图1 街头艺术提升空间的趣味性

根据街头艺人与受众群体的关系视角,可以将街头艺术分为“创作场景—受众分离式”和“创作场景—受众互动式”两种类型。前者主要指受众只能看到街头艺人的艺术成果,而看不到其创作过程(如街头涂鸦①街头涂鸦本意指在墙壁上乱涂乱写的图像或绘画,后来演变成了利用夸张的符号、文字、画像等表达个性、思想与情绪的相对独立的艺术形式。),是一种相对传统的、静态的、展示型的艺术形式;后者指的是艺人的创作过程能够被受众见到,且可以参与其中,人们通过欣赏创作过程来了解艺术家的创作理念,是一种创作与展示交融的、艺人与受众互动的艺术形式。

随着时代的发展,街头艺术的类型不断变化和发展,一些传统的表演形式逐渐被淘汰(如传统的天桥相声、评书、评弹等民间曲艺类型),而新的艺术形式也不断涌现(如嘻哈街舞、行为艺术等)。但本质上仍旧未能脱离“场景—受众”这个基本的关系维度,且随着艺术形式的不断丰富,艺人能否与受众建立良好的交流互动关系,越来越成为艺人生存发展的关键要素。因此,本文所研究的街头艺术类型主要限定在“创作场景—受众互动式”,而艺术的形式则包含但不限于以上3种类型。

2 街头艺术与城市公共空间活力的关系

城市公共空间具有开放性的特点,异质性交互明显,不具有排他性,因此经常成为街头艺术者表演的场地。由于街头艺术的“流动性”“观赏性”及“参与性”等特点,一方面可以塑造场所精神、促进人的交流互动,为日渐颓乏的城市公共空间带来一撇亮丽的风景;另一方面,也对公共空间的正常秩序产生双重的外部效应。

2.1 街头艺术塑造公共空间的场所精神

由于公共空间权属的模糊性,任何个人意志的介入都会引发其他空间所有者权力属性的变更,因此个体逐步趋向于退守自我权力边界,有意识减弱个体与建筑环境的关系[11],这便是导致公共空间荒废和萧条的直接原因之一。公共空间的特色不仅仅表现为物质空间和环境的独特性,更重要的是人与环境的互动以及人与人之间交流所带来的场所精神的提升[12]。而内容丰富的街头艺术形式不仅可以重塑公共空间的品质,为特定的场所吸引更多的人流聚集与停驻,而且其灵活变化和流动的艺术行为也对城市整体艺术氛围、文化形象以及公共空间场所精神的提升具有重要的价值(图1)。

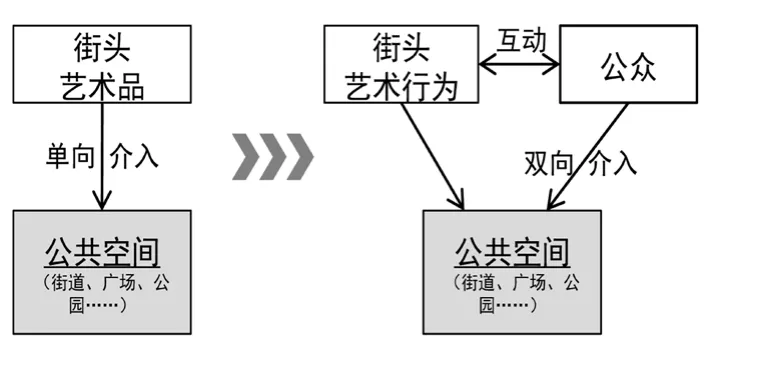

2.2 街头艺术促进公共空间中人的交往

街头艺术不仅可以塑造物质空间环境的品质,其丰富的艺术形式也会促进空间中人的交流。艺术家通过将艺术品创作场景搬到公共空间中进行现场表演,通过观赏、买卖、捐款、语言交流等方式与受众产生积极的互动。一方面,街头艺术家表演行为的本身营造了空间的气氛;另一方面,街头艺术家与受众的互动交流形成了对公共空间场所精神的双重介入(图2)。

2.3 街头艺术对公共空间的“正负效应”

图2 街头艺术行为与公众的互动形成对空间的双重介入

公共空间中的叙事往往具有两面性。随着街头艺术语义的泛化与街头艺人群体组成的分化,许多行乞者借艺术之名通过拙劣的表演来博取同情。他们占用公共空间,扰乱正常的公共秩序,造成了诸如交通拥堵、噪音扰民、诈骗等负面效应,且难以管理[13]。久而久之,这种“非正规”的街头艺术行为便潜移默化地影响人们的意识:街头艺术便是乞讨,街头艺人便是乞丐。这使得街头艺术在中国一直处于“亚文化”的状态而被排斥于主流文化之外。

笔者认为,这种状态既对街头艺术在中国的正规化发展造成无形的桎梏,也为城市公共空间活力的提升、城市文化生活的丰富带来严重的阻滞。街头艺术完全有可能在合理的管理和引导下,为促进城市公共空间活力的复苏、营造充满艺术感的城市环境品质带来积极的效应。基于此,下文通过分析台北街头艺术管理的经验,为我国其他城市管理街头艺术行为提供启示。

3 台北街头艺术管理的途径

3.1 台北街头艺术发展概述

1992年,台湾发布《文化艺术奖助条例》,第9条明确公有建筑物及重大公共工程应当设置公共艺术,这为台湾公共空间与艺术的结合提供了契机。1998年,台湾文化建设委员会公布“公共艺术设置办法”,从此开启了台湾公共艺术快速发展之路。作为台湾省省会城市,台北市是较早重视城市公共艺术发展的城市之一。台北市位于台湾岛北部的台北盆地,全市下辖12个区,总面积为271.8 km²,2014年总人口为270.16万人,居台湾第4位,人口密度居台湾第2位,是台湾地区的政治、经济、文化、旅游中心。在台湾整体艺术土壤与文化氛围的激发下,早在20多年前,台北市文化局就开始着手推动街头艺人从事街头艺术表演的规范化管理,希望文化艺术能够更好地融入市民生活。时至今日,台北街头卖艺越来越得到社会的普遍认同和尊重,并衍生出一条相对完整的文化产业链。本文从政府管理、制度设计、非政府组织管理以及公众文化消费习惯培育等4个维度剖析台北街头艺人管理的经验与启示,以期为我国其他城市引导街头艺术积极介入城市公共空间活力提升提供有益借鉴。

表1 台北市政府制定的街头艺术管理相关法律条例

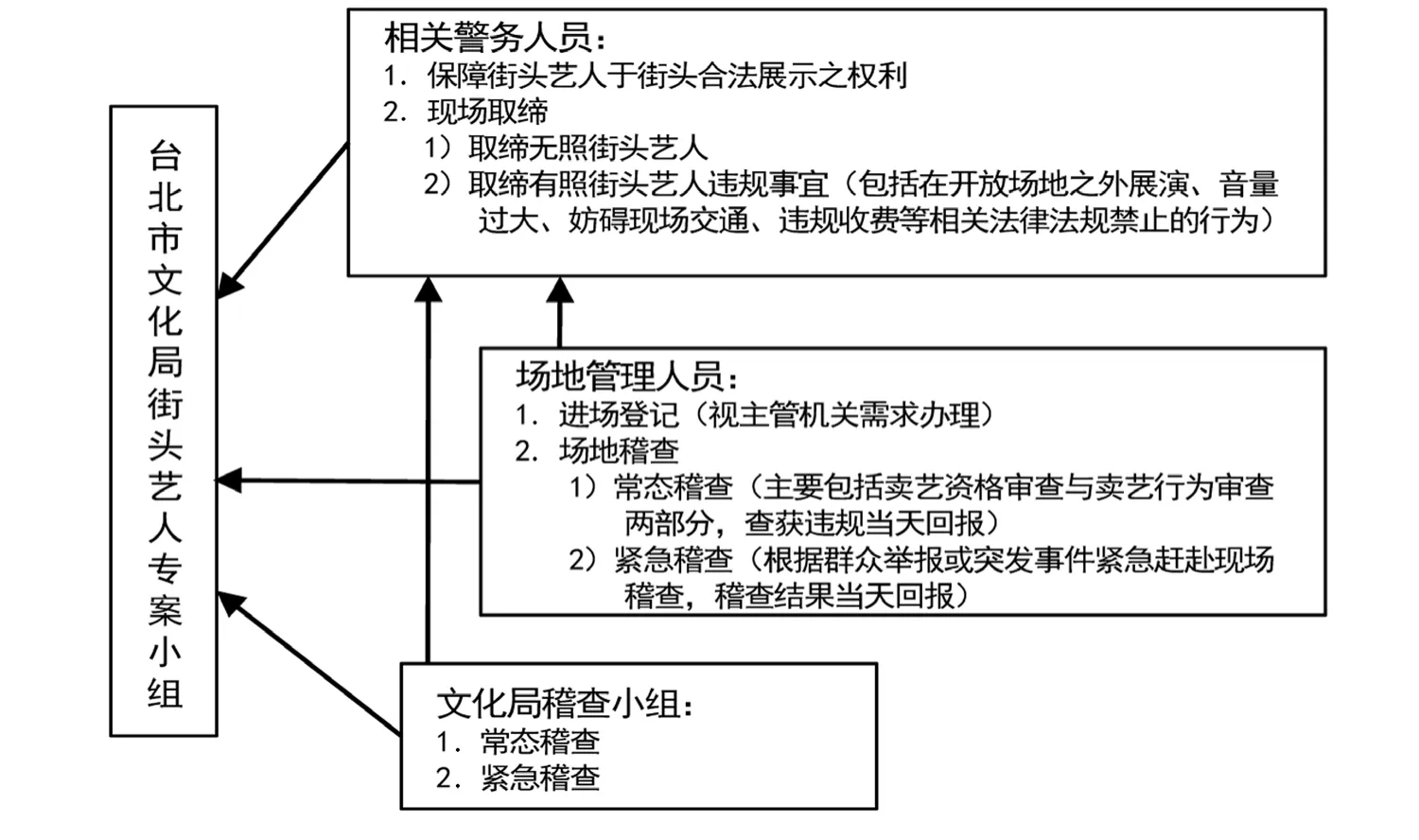

3.2 市政府负责制定规范化管理条例

台北市政府是推动街头艺术规范化健康发展的主导力量。除上述台湾地区颁布的鼓励公共艺术的相关条例之外,从1990年代开始,台北市政府先后颁布《台北市街头艺人从事艺文活动许可办法》(1994年4月)、《台北市街头艺人从事艺文活动许可办法实施计划》(1997年2月)等相关规定,对街头艺人的权利与行为细则进行细致的规定,最大限度地保证街头卖艺行为有章可循[14]。此外,从事街头表演活动除了要遵照上述办法的管理,还必须在不违反《环境噪音管制法》 《交通道路安全管理条例》 《社会秩序维护法》等相关规定的前提下进行,否则,执法部门有权撤销甚至终止街头艺人的卖艺资格(表1)。

3.3 街头艺人管理的制度设计与创新

共82处展演场所的231个点,作为街头艺人固定的卖艺场地②如中正纪念堂、大安森林公园、信义威影城广场及新光香堤大道、西门町行人徒步区等,大部分为人流量较多的地区。,其中包括捷运(地铁)站、公园、广场、商业步行街与部分旅游景点等[16]。

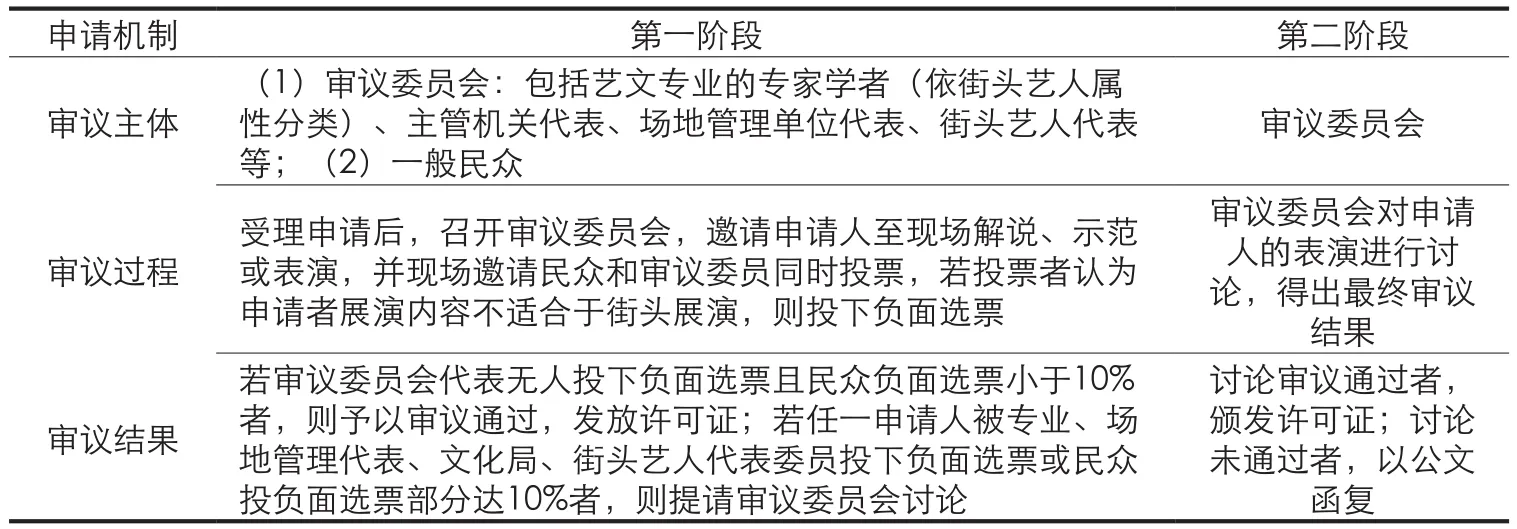

3.3.1 街头艺人许可证制度

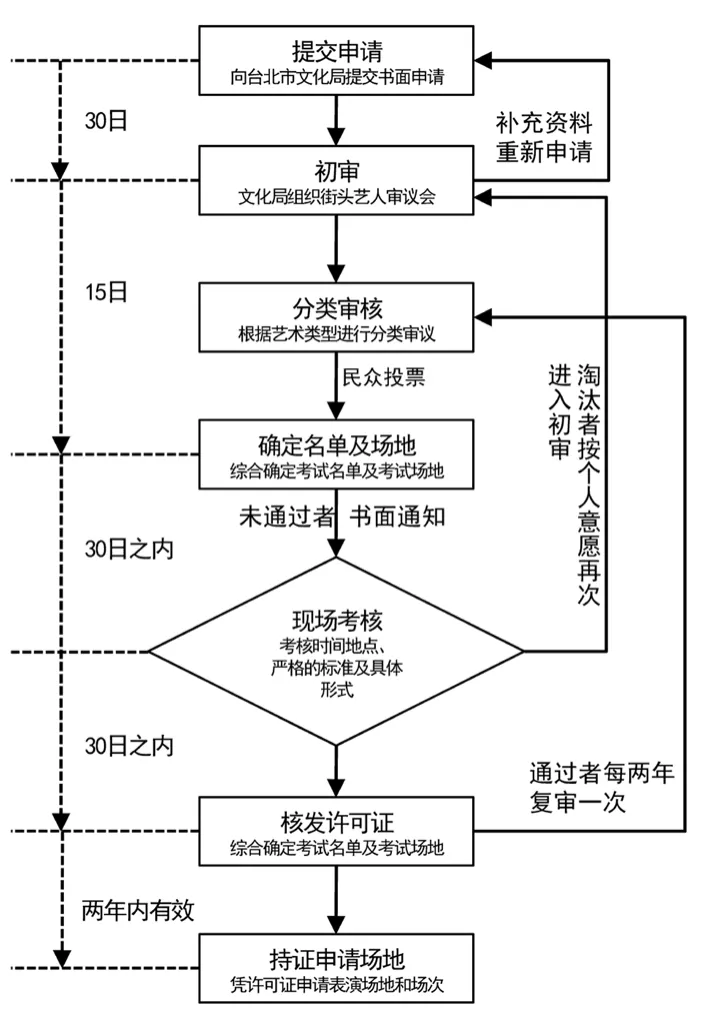

台北市政府建立了完善的街头艺人卖艺许可证制度,艺人需要通过严格的考核之后才可以拿到街头卖艺证照,凭借证照才能取得街头表演的资格,以此提升街头艺术的水准。认证考核由市文化局主办,申请者自行提交申请,可选择的申请项目包括表演艺术、视觉艺术及创意工艺3种适合于公共空间进行现场创作的艺文类型;申请资格为“年满16岁以上”,团体报名以10人为上限;申请时间为每年2次,第1期于4月报名,5月审议,第2期于10月报名,11月审议;主要流程包括提交申请—初审—分类考核—确定考核名单及场地—现场考核—核发许可证—持证申请场地等(图4);申请机制包含审议主体、审议过程和审议程序3个方面(表2)。

街头艺人考核场地通常设在人流量较多的公共场所,每个参加考核者只有3 min的表演时间,具体考核标准包括艺术表现力和技巧的成熟度、演出对观众和环境的吸引效果、演出者对自身的包装、演出的完整度等[15]。由于考核标准较高,因此通过率一般在15%—20%之间,艺术水平不佳者即被淘汰。考核无任何特殊待遇,残障人士也必须通过与常人相同标准的考核。即便如此,这仍旧吸引了大量街头艺人的参与。以2016年为例,申请考核者达到了496组,创历史新高。台北市政府自2005年开始审议街头艺人,至今已累积核发街头艺人活动许可证1 399张。这些成员多半是专业表演人员,也有很多院校老师,整个街头艺人群体的组成结构大约是专业人员占80%、退休人员占15%、学生占3%、其他占2%。这些持证者可以凭证在在台北市规定地点进行表演。

3.3.2 划定固定的卖艺场地

取得证件之后的街头艺人具有街头卖艺的资格,但并非意味着可以在任何地点进行卖艺。首先,街头卖艺许可证的使用范围是核发证件的辖区范围,即在台北市考核通过取得的卖艺许可证,仅在台北市当地使用有效,在台湾其他地市则视为无效。其次,台北市根据街头艺术的类型、受众特征、外部干扰程度等影响因素,划定全市

图3 台北市政府执行街头艺人稽查作业通联网络图

表2 街头艺人许可证申请机制

3.3.3 实行场地登记申请制度

由于场地人流量的高低直接影响到艺人的关注度和收入水平,因此不可避免地造成了对较优展演场地的竞争。因此,台北市政府创建并实行了场地登记申请制度。根据展演场地的报名使用人数梯度采用了登记抽签、登记使用与自行协调3种方式,对于登记使用人数较多而无法依次满足全部艺人演出需要的场地,实行登记抽签的方式决定展演者次序,每天在政府指定的窗口参加抽签以决定当天的表演场地。例如在捷运淡水站,每天10: 00左右安排抽签,一般十几个申请者竞争8个场地。对于登记使用人数较少的场地则采用自行协调的方式。而表演的形式和时间也有规定,一般规定从10: 00—22: 00之间是允许在规定场地进行卖艺的。但是在某些人流量较大的捷运站出口处,为了限制街头表演活动对城市秩序带来的负效应,在上下班高峰期时段禁止街头卖艺;而某些场地容纳能力较强的展演点,则实行动态、开放的时间管制措施,例如在西门町步行街,工作日的表演时间为18: 00—22: 00,假日则为11: 00—20: 00。

3.4 鼓励非政府组织参与管理

政府提供自上而下的管理规定约束街头艺人的行为,而一些非政府性质的民间机构通过自下而上的方式进行自我管理与组织。台湾街头艺人的民间组织发展得较早,2003年街头艺人张博威与众多艺人一起自发创立了台湾第一个街头艺人发展协会③http://www.busker.org.tw/。。协会的职能包括协调街头艺人表演场地、帮助艺人维权、增加艺人之间交流、组织新的艺人团队等,有效提高了街头艺人的社会地位,为推进整个台湾地区的街头艺人组织活动做出积极贡献。街头艺人发展协会还积极发展线上平台,成立了“台湾街头艺人网”,定期将优秀的街头艺人表演视频发布到网上,引起社会对这个群体的更多关注。同时,还设置公众捐款账户,一定程度上解决了协会日常运转的经费问题。另外还负责定期筹划“街头艺术节”活动,邀请更多街头艺术家加入协会,提升街头艺人队伍整体表演水平及其知名度。

图4 街头艺人卖艺许可证申请流程

通过引入民间组织,台北市在街头艺人的多方管理实践中取得良好的效果。与政府自上而下的单向管制途径不同,艺人发展协会在街头艺人组织中提供了一个自下而上的反馈路径,将管理者、街头艺人、公众三者有效地联系起来,形成一种良性的正向反馈(图5)。一方面,协会将原本散漫混杂的艺人群体纳入自组织发展的轨道,并搭建了艺人之间交流的平台;另一方面,政府通过和第三方协会的直接接触,可以更全面地掌握艺人行为活动的规律,更有效地了解艺人需求,降低管理成本,提升管理效率。

图5 专业组织提供自下而上的反馈路径示意图

3.5 培育市民良好的街头艺术消费习惯

街头艺术的组织化和规范化不仅需要有好的表演者和管理者,也要有好的观众。台北在推动街头艺术规范化的早期,在市民教育上花费了极大的精力[17],例如培养市民看街头艺术表演付费的观念和艺术消费的习惯,鼓励公众与街头艺人之间发生积极互动。经过多年的宣传与教育,台湾民众已经从最开始的不愿逗留发展到饶有兴趣地享受其中并愿意为之捐款;一定程度上讲,街头艺术已经具备城市“精神疗养师”的作用。

4 台北街头艺术管理经验对大陆地区的启示

基于对台北艺术管理经验的分析,从空间、组织、管理、引导等方面总结街头艺术积极介入城市公共空间的有效途径,进而提炼出4点规划策略,包括集中与分散互补的空间布局模式、刚性与弹性结合的行为约束机制、组织与自组织的多主体介入管理以及积极舆论引导与严格执法保障等。

4.1 集中与分散互补的空间布局模式

街头艺术对于城市公共空间具有极大的依附性,因此街头艺术的空间布局应该紧密结合城市公共空间的分布规律。在传统的规划模式中,公共空间通常占据城市空间的重心位置,专注于某种集体活动或者事件的象征意义。这种强调中心性和集中性的公共空间越来越无法满足居民对空间参与性、实用性和宜人性的要求,因此可以预测今后城市公共空间的功能将发生分化。一方面,集中的、具有象征意义的大开敞空间将保持原有尺度且数量不再增加;另一方面,小尺度的、精致的、宜人的公共空间将会越来越多。在这种趋势下,街头艺术应当充分结合公共空间的分布和演化规律,从内容形式、参与方式等方面加强艺术的展示和参与互动双重功能,并从空间分布上采取集中与分散互补的布局模式,例如,除了在城市的重点地块专门为街头艺人开辟的固定表演场地之外,在较小的街头、小公园、绿地等公共空间,也允许艺人分时段、分类型进行卖艺活动。

4.2 刚性与弹性结合的行为约束机制

为最大程度地减少街头艺术的外部负效应,应对其行为进行合理的约束。例如制定具体地块允许卖艺的时间表,在规定的时间段内可以允许自由卖艺,而其他时间段内则严格禁止。对于演出的场地和表演形式等,通过提前向管理部门递交预约申请,管理方经过筛选统筹,对街头艺人的表演行为进行整体层面的有效约束。

4.3 组织与自组织的多主体介入管理

可以看到,台湾政府在针对街头艺人的管理中采取软硬兼顾的方式。一方面,政府强化责任主导意识,制定严格的法律与制度进行管理和控制;另一方面,政府对街头艺人的合法性进行确认,并为街头艺人的表演活动提供更加人性化的帮助,鼓励其正规发展。目前在我国大陆地区,仅有极少城市开始实行“艺人许可证制度”且对街头艺人的管理提出相对具体的管理规定④据不完全统计,中国大陆城市目前已经执行“持证上岗”的城市有厦门(2004年)、上海(2014年)、深圳(2015年)、广州(2017年),但仍旧存在“是否擅设行政许可”“是否抹煞街头艺术生命力”等争论。,更多的城市仍旧将街头艺人作为一种城市寄生者而到处驱赶。因此,台北地区管理街头艺人的态度和方式都可作为我国其他城市学习的范本。此外,在大陆尚缺少较为正规的艺人自组织团体,艺人的诉求没有集中的反馈渠道。应当允许和鼓励街头艺人自发成立专业的协会和组织,搭建艺人交流平台,促进艺人整体水平的提升,并为保障自身城市合法权利而发声。

4.4 积极舆论引导与严格的执法保障

借鉴台北管理街头艺人的经验,政府应当为街头艺术的积极发展培育社会土壤,通过舆论引导市民欣赏表演付费的习惯,对于艺人群体采取更加开放宽容的态度;同时政府部门应制定详细透明的艺人管理规章制度,明确管理部门自身职能边界,规范执法部门的行为,更有针对性地提升街头艺人管理效率和水平。

5 结语

党的十九大报告指出,中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。在此背景下,我国的城市规划建设应当摆脱过去单纯注重物质空间营造的旧思路,顺应市民对城市宜居性、文化性等软指标提升的诉求。而街头艺术作为城市文化的重要载体,对于城市公共空间活力的提升具有十分积极的作用。本文首先对街头艺术的概念和分类作介绍,并分析街头艺术与城市公共空间活力的关系,进而从政府视角、制度视角、组织视角以及民众视角4个维度详细剖析了台北市在街头艺术管理上的经验,认为通过有效的规划干预可以降低街头艺术现有的外部负效应并发挥其积极作用。具体的规划策略包括集中与分散互补的空间布局模式、刚性与弹性结合的行为约束机制、组织与自组织的多主体介入管理以及积极舆论引导与严格执法保障等。以期为我国城市公共空间活力的再生和塑造提供参考,为街头艺人的管理与街头艺术的健康发展提供有益借鉴。