基于结构—要素分析的传统村落保护范围划定方法研究

——以查济村为例

韩胜发 HAN Shengfa

0 引言

截止到2018年年底,中国传统村落数量已达4 153个(2012年第一批646个,2013年第二批915个,2014年第三批994个,2016年第四批1 598个)。在城乡统筹、美丽乡村、乡建民宿等自上而下的政策导向和自下而上的市场活动推动下,传统村落的保护成为规划研究热点。在传统村落保护的理论研究和规划实践中,保护范围划定历来是重点和难点,它涉及村民民权和民生问题,保护范围划定的过程本质上是传统村落保护与发展之间矛盾的协调过程。

我国《历史文化名城名镇名村保护规划编制要求(试行)》(以下简称“《保护规划编制要求》”)明确提出,要保护历史文化名村的传统格局。然而,其并未明确如何分析和提出传统村落的格局。本文希望通过结构和要素分析来完善并发展对传统村落格局的保护和理解,并提出行之有效的分析方法。传统村落具有完整的空间结构和社会结构,其保护内容具有多元性和关联性,不仅要注重要素保护,更要注重结构保护。村落的物质环境是社会文化的一个组成部分,社会文化等无形要素是村落保护的重要内容。传统村落和居民处在动态发展的过程中,物质环境的建设要满足村民各种各样的诉求,这就要求保护应是开放的和动态的。传统村落空间形态在村落所处地区的文化秩序和空间结构主导下发展演变,村庄格局背后的逻辑关系才是传统村落的灵魂所在。

传统村落的结构性保护即认为村庄形态并非由各种孤立的要素罗列而成,而是要素以及要素间的关系组成的一个结构系统。结构性保护除了要保护各类物质要素,更重视对要素间关系的保护。对保护要素的选择,取决于要素的价值和在结构中的地位。结构性保护要求始终保持对结构的系统性把握,而非进行文物冻结,需要以一种动态发展的视角看待村落形态的变化,承认发展演变的客观存在,并将发展与保护进行协调。这使得结构性保护具有一定的开放性,能够适应村落发展所遇到的种种复杂的情况。本文在以文物保护单位为核心的保护模式和重视村落格局保护的基础上,发展为以“结构—要素”为核心的结构性保护框架和价值分析框架。

1 保护范围划定的制度演进和理论研究综述

传统村落保护范围划定在保护制度和理论研究方面均需进一步完善。在保护制度方面,相关法律法规提出了保护村落格局等范围划定的原则,但对如何分析村落格局并进行传统村落保护范围划定没有明确指引;在理论研究方面,保护范围划定多为原则性表述,指导规划实践的方法不完善且操作性不强。由于制度建设和理论研究的不足,导致保护范围划定和传统村落保护规划面临挑战。

1.1 从城市到乡村、从物质到文化、从点到面的制度演进历程

国外历史文化遗产保护制度发展的过程中,保护对象经历了从文物古迹到城市再到乡村的由点到面、由城到村的发展历程。焦万诺尼(Gustavo Giovannoni)认为环境是主要建筑和次要建筑之间的逻辑结果,该理论是20世纪60年代以后欧洲相关“保护区”法规的雏形。1943年法国的《历史纪念物周边环境法》提出保护视线通廊和历史纪念物周边500 m范围区域的划定,至此保护范围划定雏形出现。1962年法国的《马尔罗法令》提出保护区概念并以划定保护区的形式开展历史环境保护。1967年英国的《城市文明法令》将特殊建筑艺术价值和历史特征地区划为保护区,同时乡村成为保护对象。日本《景观法》要求将景观风貌良好、具有地方特色、有助于地域间交流、有利于住宅区开发和有形成不良景观可能的区域,划入保护区进行整体控制。《威尼斯宪章》《 内罗毕建议》等文件强调对有历史价值的传统村落应给予重点保护[1]。尽管上述文件提出了保护区划和保护范围划定的一些价值判断原则和范围划定方法,但未能形成完整的分析框架和理论体系。

我国《保护规划编制要求》提出将传统格局和历史风貌较为完整、历史建筑或者传统风貌建筑集中成片的地区划为核心保护范围,在核心保护范围之外划定建设控制地带,范围边界清楚以便于保护和管理,但未能明确传统村落格局的分析方法,对村落格局的理解是原则性的,缺乏可操作性。《传统村落保护发展规划编制基本要求(试行)》将村落及与其有重要视觉、文化关联的区域整体划为保护区,村域内其他传统资源亦应划定相应的保护区,对不同范围制订差异化保护管理要求。通过对法律法规的梳理,可以发现以下3个特点:第一,保护范围划定目前分为两个层级,文物部门主导的法规划分为保护范围和建设控制地带,建设部门主导的法规划分为核心保护范围和建设控制地带,虽然名称不同但基本内涵一致,均为根据保护内容价值的重要程度进行分级、分区保护;第二,保护范围划定以《文物保护法》为基础进行不断发展,保护对象从点状的文物保护单位向面状的历史文化名城名镇名村、历史街区进行拓展,保护对象经历了从单一向多元、物质性向非物质性演化的过程;第三,均强调保护有价值的地区以及村落格局,但针对如何判断和分析格局、如何进行分类分级保护,没有明确的指导。

1.2 基于要素的保护范围划定理论演进

保护范围划定既有理论研究主要集中在文物保护单位、历史街区、历史文化名村和大遗址4个方面。文物保护单位划定要根据文物保护单位的类别、规模、内容以及周围环境历史和现实情况划定,注重文物的安全性、真实性和完整性。历史文化街区保护范围划定应遵循真实性、完整性、延续性、历史性原则,确保范围清晰、大小合理、分级分区合理,注重从城市史和城市地理角度来研究城市演变和空间形态的层级[2-3]。大遗址保护范围划定需综合考古调查法、最小边界保证法、德尔菲法和景观地形边界控制法,文物保护单位要充分考虑其与保护范围、建设控制地带、建筑面积、占地面积、自然环境以及整体和局部的关系[4-5]。相关学者提出范围划定需要考虑视线分析、噪声环境分析、文物安全保护、高耸建筑物观赏要求、行政管辖界线、地理标志、景观完整性、传统建筑整体性,以及范围大小、级别、层次和划分方法[6]。上述方法由于保护对象不是村落,所以在传统村落保护规划实践中局限性明显,但其中提及的格局保护、视线分析、边界清晰、分层分级、范围大小合理、历史分析等方法和原则对于传统村落保护范围划定具有重要的借鉴意义。

赵勇提出保护范围划定要考虑名村现状用地规模、地形地貌及周围环境影响因素,明确指出村落格局是村落的价值特色[7],但未明确村落格局的构成要素和分析方法。曾丽群等提出从传统村落的类型划分和保护内容分析入手,将各资源单体保护红线进行叠加,强调保护农业生态环境景观和人居环境景观组成的复合村落生态系统,进而综合划定村落保护红线,该方法强调多要素的价值分析,兼顾人文资源和自然资源,但未对复合村落生态系统的具体分析方法进行明确表述[8]。

1.3 兼顾村落结构和社会文化的保护分析框架

结合对传统村落的特征分析和对既有保护范围划定方法的研究,构建“结构—要素”的价值分析和保护框架,强调从结构分析入手,将风水、心理领域和宗族结构等文化要素纳入保护体系,实现从要素保护到“结构—要素”保护、从物质实体保护到社会文化保护的双重转变,建立从村落及其发展环境、村民及其生活观念出发的传统村落保护视角。

2 传统村落价值的“结构—要素”分析框架

传统村落的“结构—要素”保护框架是对传统村落价值的全面、深入理解,包含结构体系和要素体系(表1)。传统村落由一系列具有特定物质和文化含义的要素通过一定组织关系而成为整体,这种组织关系就是结构。结构体系主要包含村庄与自然环境的结构关系、村庄内部各组成系统之间的结构关系和宗族群落社会结构关系;要素是构成传统村落的各个物质和文化单元,要素体系主要包括建筑、道路、桥梁等物质实体要素,以及民俗、宗族、礼仪节庆等文化要素。

2.1 村落结构体系

村落结构包括物质空间结构(空间结构和景观结构)和社会文化结构,这两者是有机的整体,物质空间结构是社会文化结构的外在表征,社会文化结构推动物质空间结构的形成和发展。

2.1.1 体现村落价值和特色的空间结构

传统村落的空间结构包括风貌分区、发展轴线和特色节点(图1)。根据村落的功能和建筑风貌划出风貌分区,明确村落的各个功能板块布局关系。发展轴线是村落空间构成和发展的联系纽带。特色节点是一个村落具有文化意义和使用价值的标志性建筑物、构筑物和广场等。将分区、轴线和节点有机组织成为一个整体,便是结构的重要意义所在。

图1 村落空间结构图

图2 宗族结构图

以查济村为例,查济村的发展轴线主要为水系(许溪、岑溪和石溪)和街巷,其中许溪是统领整个村庄的最重要的空间结构要素,体现了水系在传统村落的生产生活、风水观念中的重要作用。查济村保存较为完整、空间尺度宜人的街巷为瑞道路、许溪路、臭豆腐街、九狮巷、珍宝巷、长生巷和普新巷。许溪和主要的街巷形成了查济村鱼骨状的空间轴线体系。

查济村的分区以宗族分区为基础,结合道路街巷、水系和建筑功能,形成若干个以传统祠堂和现代公共服务设施为核心、居住功能为腹地的分区模式。传统民居较为密集、街巷较为完整的分区主要为二甲祠片区、珍宝公祠堂片区和洪公祠片区。这些片区体现了皖南传统村落社会结构和物质结构相关联的特征。

村落中重要的节点主要包括以祠堂为代表的公共建筑及其门前广场、沿许溪两侧的洗衣洗菜场所、村内主要道路交叉口的开阔地以及村口的开阔地,这些节点承担着村民交流、祭祀和生活等功能。

2.1.2 礼制—血缘主导下的宗族结构

宗法礼制深刻地影响着城市与村庄的建设和形态,从城市的规模形制,到村庄的布局,再到建筑装饰和色彩,均受到宗法礼制的约束和支配而呈现出特定的模式。探索宗族结构下传统聚落的演化逻辑,并进一步将物质空间与社会结构相关联,使传统村落的空间肌理能识、可读、有意义,有利于促进保护规划从既有环境走向历史原型,从建筑单体走向聚落整体,从物质本体走向社会本质[9]。以祠堂为中心的居住组团是皖南传统村落的基本单元,每个祠堂所控制的范围与这一支家族的政治地位和经济实力相关,宗族结构和分区是传统村落内部社会结构、经济地位、血缘关系、礼制关系的空间表现。

查济村以“甲”“里”为单元,呈现明显的组团式结构[10](图2),部分宗族结构的物质载体保存较为完整,但其社会结构已经瓦解。通过分区完整性、街巷网络、传统民居密集度、祠堂保存完好度的评价,结合族谱和现状访谈,划定8个宗族分区(二甲祠片区、四甲祠片区、洪公祠片区、宝公祠片区、镏公厅屋片区、珍宝公祠片区、星吾公片区、爱日堂片区)。祠堂位于组团中心,正门前设有较为开阔的广场,周边巷路较宽,建筑轴线为南北向居多,但并不拘泥于此,祠堂均与主要水体和山脉取得良好的轴线对位关系,祠堂的选址、布局和朝向体现了中国传统的风水观念且形式灵活多样。祠堂周边的住宅多围绕祠堂进行圈层式布局,强化了祠堂在空间中的重要性(图3)。

随着乡绅阶层的瓦解,传统的宗族社会组织结构和生活方式已经消失。但将传统宗族结构物质实体和现代农村管理的组织结构相结合,使得宗族结构具有新的社会性,在传统的物质空间和新的社会学意义间建立新的适应关系,是文化传承和演化的一条重要路径。

2.1.3 融合生产、生活、生态的景观结构

村落的景观结构通过有形的山体、河流、道路等要素和无形的视线通廊、风水关系复合在一起,形成完整的景观框架。村落景观要素主要包括村落环境、村落空间、村落生活3部分。村落环境是指在村落形成发展过程中对人类生产和生活产生影响的物质环境和人工环境,环境实体包括山脉、林地、河流、农田等自然要素和建筑物、建筑小品、构筑物等人工要素。村落空间由村落物质构成要素和村民之间的相互关系形成,是人类存在空间的具体化。村落生活是指人在村落范围内的生产和生活行为,包括生活观念和生活方式。生活观念通过生活方式体现在社会活动中,生活观念规定、制约着村民的生活方式。

表1 传统村落“结构—要素”保护框架表(以查济村为例)

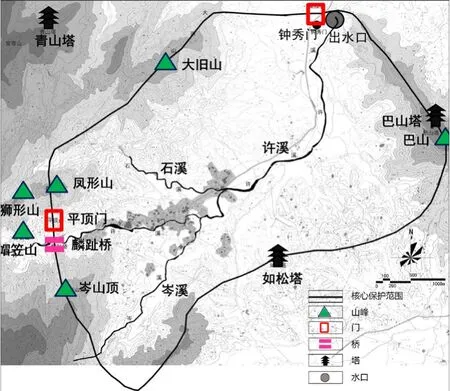

查济村位于山谷地区,自然领域和人文领域共同限定了村落的景观边界。自然领域为视野所及边界,即为各个山脊线所限定范围;人文领域(心理领域)为村落周边的塔、桥、古树和河流所限定的范围。重要的山峰、塔和公共建筑之间形成了几条视线通廊,成为村庄和周围环境相联系的景观轴线。通过村落、视线通廊、山体、水系、农田、塔、桥等要素构成的生产关系和生活关系形成了村落和周围环境共生的景观结构(图4)。

图3 爱日堂宗族布局图

图4 景观结构图

2.2 村落“物质—文化”要素体系

传统村落中的要素是指能够体现传统村落特征的物质和文化因子,要进行分类、分级保护。村落要素分为物质要素和文化要素两类,物质要素包括文物保护单位、历史建筑、历史环境要素、开放空间等,文化要素包括民俗活动、传统手工技艺、传统美术、传统医药、传统文学、传统音乐、村民公约等。村落要素根据要素历史价值、文化价值、艺术价值和科学价值进行分级。最后根据要素价值和在结构中的作用,划分到不同的保护范围进行差异化控制。

3 基于“结构—要素”的保护范围划定

皖南地区自然环境呈现出典型的沿江平原区和丘陵山地区两个地理板块,査济村属于丘陵板块。查济村位于泾县之西,村落与周边山水林田关系紧密,保护范围的划定遵循从宏观到微观、从文化到物质的原则进行分析和划定。查济村保护区划分为核心保护范围、建设控制地带和环境协调区3个层次。

村落价值特征是规划人员和村民对村落价值的判断,村落特征重点考察地域特征、历史特征、文化特征、村落格局和建筑风格,进而把握村落结构体系和要素体系。通过对建筑年代、建筑质量、建筑高度、建筑风貌的现状调研,综合确定建筑历史价值,明确各个要素在结构中的地位,划入不同的保护范围进行差异化保护和控制。

图5 要素叠合分析图

图6 环境协调区图

3.1 环境协调区的划定

环境协调区的划定应遵循“整体协调、有机融合、景观结构控制”的原则,分类、分步进行划定。具体操作分为3个方面:一是分析环境协调区的景观结构和保护要素,并确定保护要素的价值及其保护边界;二是根据可辨识和可操作性原则对各种边界进行叠合调整;三是调整确定保护范围边界。查济村南北两侧为山体,中间许溪自西向东流过,村落沿水形成东西向带状谷地布局,村落内部重要祠堂与周边的山顶(氽山顶)、古塔(青山塔、如松塔、巴山塔)、兰家垅形成轴线通廊关系。这种山水格局、轴线关系、带状布局是查济村的山、水、村、田、人整体和谐的景观结构关系的体现。环境协调区划定需要考虑的边界要素主要有行政区划边界、视域范围、心理领域范围、农田山体和视线通廊等。

行政区划是环境协调区划定的重要依据,由于村落视野范围会跨越行政区,建议建立区域联合控制机制。视域范围结合古塔(青山塔、如松塔、巴山塔)和山脊线等自然要素划定。日本学者福田亚细男将村落领域划分为3个层次:一是村庄,为定居点的领域;二是田地,为生产地带的领域;三是山林,为采集地的领域[11]。在村民的日常生产和生活中,村落领域具有趋利避害、祭祀活动等社会功能,体现了较强的社会属性,通过门、桥、塔等要素进行标识,在村落周边形成一种无形的气场。査济村的村落领域范围以四门三塔(钟秀门、平顶门、石门、巴山门、巴山塔、青山塔、如松塔)为主要限定要素,形成具有归属感的场域空间(图5)。对上述各种边界进行叠合调整后划定环境协调区(图6)。

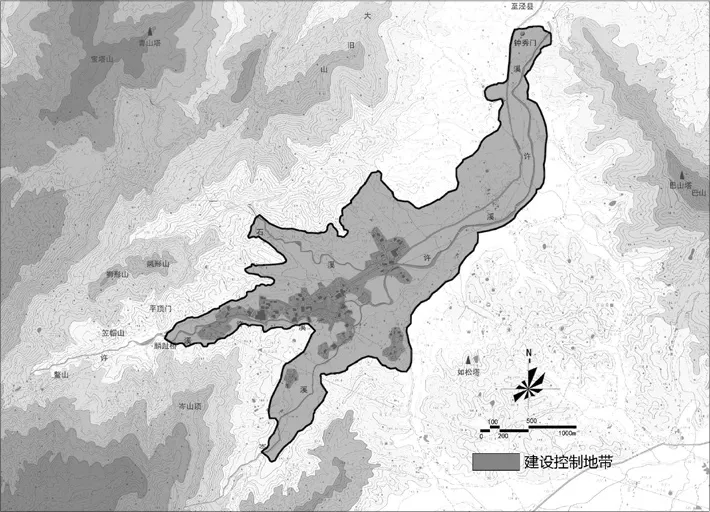

3.2 建设控制地带的划定

建设控制地带的划定应遵循“延续风貌、合理建设、内外协调”的原则,在核心保护范围以外一定的距离之内,结合明显的自然界线进行划定。关键是对新村、现状村落、村落周边地区的可建设用地进行合理控制,核心是既要为未来发展留有空间,又不破坏传统风貌。

建设控制地带划定应考虑新村建设和现状村落的改造。新村的建设应考虑人口规模、用地规模、用地适应性评价和交通条件,合理确定新村建设范围、开发强度、建筑风格、建筑高度等控制要素。现状村落中的空间结构、遗址、风水关系、重要建筑之间通视条件、轴线关系、视线通廊是建设控制地带划定的重要考虑因素,在该范围内的建设应严格控制,与村落的空间结构相适应,建筑风貌和空间格局要延续村落的特色(图7)。建设控制地带划定要综合考虑核心保护范围和环境协调区内外两条保护范围边界,其控制力度介于两者之间。基于景观结构、空间结构和上述各要素,确定建设控制地带边界(图8)。

3.3 核心保护范围的划定

核心保护范围的划定应遵循“结构完整、风貌完好、活态保护”的原则,保护村落的结构关系(景观结构、空间结构、宗族结构)和要素。对文物保护单位、传统建筑密集区、特色街巷空间、河流水口、古桥古井、名木古树、敬神建筑、古门、牌坊、祭祀、节事活动、民俗等物质和文化要素在空间结构、景观结构和宗族结构中的重要性以及其历史价值、艺术价值、科学价值、社会价值和文化价值进行评判,把保护要素纳入村落的结构系统中,进行保护范围的划定,核心是将具有村落特色的“结构—要素”体系进行重点保护。同时注重村民生产和生活需要,进行活态保护,将传统的物质空间和新的社会生活相结合,建立新的社会关系。

查济村沿着许溪、石溪、岑溪3条河流建设发展,村落内主要街巷、祠堂、广场均和许溪有很好的呼应关系,形成以河流、街巷、广场和祠堂为骨架的空间结构。村落与周边山体和农田之间,通过道路和视线通廊等要素形成有机融合的景观结构。村落中风貌和空间格局保存较为完整的传统建筑密集区,主要分布在许溪中游两侧,其内部保留着一定的宗族结构印记,对于保存较为完整的结构单元要进行重点保护。

查济村风貌和格局保存较为完整、空间尺度宜人的街巷为瑞道路、许溪路、臭豆腐街、九狮巷、珍宝巷、长生巷、普新巷。进水口位于麟趾桥,出水口位于牛聋拴桥,古桥、古井、主要敬神建筑、古门、牌坊等构筑物要素是人们生活的一个重要组成部分。“出龙”是查济的传统活动,主要路线沿宝公祠—许溪—进士门方向前进,到麟趾桥折返,始终以许溪为主线,地势从低到高,逆流而上(图9)。将各类保护要素架构在村落结构之中,形成体系完整的保护框架,最后根据价值评判的结果等级进行边界的调整(图10)。

图7 多要素叠合图

图8 建设控制地带外边界图

图9 査济村要素叠合图

图10 査济村保护区划图

4 结论

目前,传统村落保护范围划定方法在国内尚没有完整的方法体系。本文在系统总结现有法律法规和理论研究的基础上,提出从点状文物保护单位的要素体系保护模式到“结构—要素”相结合的整体保护框架。将风水、宗族和领域因素纳入传统村落要素保护体系中,对提高传统村落保护规划编制的科学合理性和村落价值完整保护具有重要意义。

核心保护范围要在村落空间结构和宗族结构基础上,结合村落内最有价值的建筑、古树名木、街道等物质保护要素和风水关系、非物质文化遗产等文化要素进行范围划定。建设控制地带要在核心保护范围以外,在村落空间结构和景观结构基础上,结合新村选址和村庄增长边界进行范围划定。环境协调区要在景观结构基础上,结合领域范围、行政边界、视线通廊等要素进行范围划定。

保护范围划定的核心是要保护村落优秀的历史文化,使其得以传承和发扬,但同时又要兼顾村民的发展诉求,结构性保护为传统村落保护和发展提供了开放性的思路。由于村落特征各异,本方法无法适用于所有类型村落,希望后续研究能在本框架基础之上不断完善。

(感谢同济大学建筑与城市规划学院张松教授对本文的指导。)