敦煌盆地演化特征及致密油勘探方向

柳忠泉,林中凯,徐佑德

(中石化胜利油田分公司勘探开发研究院,山东 东营 257015)

敦煌盆地位于河西走廊西端,地跨甘肃、新疆多个市县,呈NEE-SWW向展布,总面积约8×104km2。区内的油气勘探始于20世纪50年代,至今一直处于徘徊不前的局面[1],分析原因主要是对侏罗纪盆地性质及演化过程认识不清,且盆地主要勘探层系埋藏较浅,前期评价勘探潜力较小。但近期钻探的XC1井揭示较好的湖相烃源岩,录井见到较好的油气显示,测井解释油层17.3m/8层,压裂后试油,日产油0.02~1.53m3,累计产油12.1m3,展示了较好的油气勘探远景。

诸多学者都对敦煌盆地类型及演化进行了研究,一种观点认为敦煌盆地整体属于阿尔金断裂带的一部分,其形成演化主要与阿尔金断裂的走滑活动有关,具有拉分盆地性质[2~4];另一种观点认为阿尔金断裂带的显著走滑活动主要发生在新生代,而西北地区主要造山作用(包括碰撞造山作用和碰撞后调整作用) 在三叠纪前已经完成,侏罗纪的构造动力学机制主要以造山后的区域性伸展作用为主,因而敦煌盆地具有伸展性质[5,6]。由于资料的限制,上述认识从不同的角度重点强调了单一因素的作用,难以细化盆地不同阶段演化转型及其控制作用。随着勘探程度的不断提高,笔者从横亘于盆地中部的三危山隆起的形成演化入手,依据盆山一体化的研究思路,分析其耦合关系及盆地性质、发育特征和演化过程。

1 地质概况

敦煌盆地为发育在不同板块交界处的中、新生代沉积盆地,盆地基底主要由前寒武纪变质岩组成,同时又有燕山晚期侵入的花岗岩,整体属于古亚洲构造域的一部分,是后期拼贴的产物,是介于塔里木板块、华北板块之间的一个活动较强的独立地块[2]。现今的敦煌盆地主要具有残留特点,残留地层包括中生界侏罗系和新生界新近系、第四系,整体具有南北分带、东西分区的格局,三危山隆起横亘于盆地中部,两侧的阿克塞坳陷和安墩坳陷可进一步划分为“六凸七凹”共13个次一级构造单元[7](见图1)。

据最新勘探成果,盆地内主要充填的是中、新生界河流相、三角洲相和湖泊沼泽相等沉积物。侏罗纪地层主要出露在三危山前的芦草沟、南湖、多坝沟和阿尔金山前的北大窑、黑大阪一带,其中黑大阪剖面侏罗系厚度约1700m,主要为陆相碎屑岩建造,中下部夹有湖泊、沼泽相沉积,底部发育中、酸性岩浆岩侵入体。新近纪敦煌盆地整体下降接受沉积,在盆地南缘山前,为新近系内陆湖泊沉积中心,沉积厚度较大;在北大窑,新近系浅湖相-河流相沉积厚度达500m左右;在五墩凹陷,新近系最大厚度可达3400m。第四系在盆地内分布广泛,发育较全,从早更新世至全新世具有多种成因的沉积物发育,下部为土黄色泥岩及黏土、砂岩、粉砂岩等,上部主要为冲积-洪积砂砾层。

图1 敦煌盆地构造单元划分图

侏罗系可进一步划分为下侏罗统大山口组(J1d)、中侏罗统中间沟组(J2z)、新河组(J2x)和上侏罗统博罗组(J3b)。五墩凹陷近期钻探的XC1井、D1井、DY1井等井在J1d和J2z下部钻遇多套灰黑色、灰色的泥岩、炭质泥岩,并见油斑、油迹、荧光等油气显示,说明盆地内曾发生过油气的运聚过程[8]。

2 侏罗纪盆地性质及发育特征

2.1 三危山隆升的地质学证据

三危山是一条狭长的隆起带,出露前寒武纪敦煌群变质岩和侵入其中的泥盆纪花岗岩、白垩纪基性岩墙群。其中,沙枣园、党河水库花岗岩为中亚造山碰撞期的产物[9]。敦煌南侧发育的斜长花岗岩脉体为古亚洲洋弧后盆地扩张的结果[10]。在三危山发现的基性岩墙群[11],指示了该地区早白垩世的伸展环境。从现有的资料分析,三危山对J1d-J2z沉积期原型盆地具有强烈的分隔作用,主要体现在以下几个方面。

2.1.1 侏罗系露头边缘相沉积特征

就内陆盆地而言,厚层砾岩或复杂成分砾岩的发育是盆地边缘沉积的典型标志,边缘相的识别对确定沉积边界以及物源方向都具有重要意义[12],其中冲积扇是最可靠的边缘相,是陆上沉积体系中分选最差、最粗的近物源沉积。因此,对三危山周缘露头进行了系统观测,发现其普遍发育冲积扇沉积,其中近三危山的芦草沟地区,侏罗系呈狭长带状出露在山前,J1d不整合压覆于南侧加里东期钾长花岗岩之上,其下部为块状砾岩沉积,砾石大者达10cm×15cm,一般3cm×5cm,砾石成分以花岗质砾为主,分选磨圆差,杂基支撑,属近源快速堆积的冲积扇沉积,为很好的边缘相标志(见图2)。

图2 敦煌盆地芦草沟露头砾岩

砾岩向上逐渐变为中粗砂岩,顶部可见灰绿色含砾熔结凝灰岩,发育杏仁状构造,杏仁体为隐晶质石英;岩石样品中岩屑成分为花岗岩,次为变质岩;成分成熟度中等,结构成熟度较低,同样表现为近源快速沉积的特点。靠近芦草沟的三危山发育海西期旋回的花岗岩,是芦草沟地区侏罗系的主要物源,因此推断三危山在侏罗纪或侏罗纪之前已经隆升成山。

2.1.2 侏罗纪沉积物物源分析

物源分析对判断侵蚀区、恢复古地貌特征及古河流体系都有重要意义,其中重矿物在物源分析中具一定的指向性,特别是在相似的水动力条件下,不同物源沉积物的稳定重矿物比值往往存在一定的差异。笔者主要采用反映重矿物成熟度较好的ZTR指数(重矿物指数)进行对比分析,确定物源区。选取了三危山周缘4处露头并对XC1井进行系统取样分析,其中芦草沟露头样品5个,ZTR指数介于0.9%~17.1%(平均7.3%),说明碎屑岩的成熟度低。结合露头岩性及镜下分析结果判断,其具有近物源的沉积特征。靠近三危山的多坝沟露头ZTR指数与芦草沟基本一致,而远离三危山的南湖、黑大坂和XC1井的ZTR指数均在10.2%以上(见表1),表明三危山是敦煌盆地侏罗纪时期的主要物源区,当时三危山已经隆起并为其相邻的侏罗系盆地提供物源。

表1 XC1井及其周缘侏罗系露头重矿物分析表

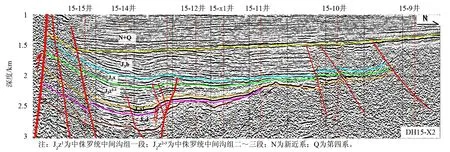

2.1.3 电法及地震反射特征

电法勘探表明,五墩凹陷内侏罗系厚度中心位于三危山前,三危山南北两侧侏罗系厚度差别大,三危山对两侧侏罗系起分割作用,其中三危山北断层陡立北倾、切割深达基底。三危山北侧的地震资料(见图3)表明,侏罗系厚度中心位于三危山前,向北超覆减薄;而南侧侏罗系明显变薄,厚度中心位于阿尔金山前。上述结论与电法解释结果基本一致,说明在侏罗纪沉积期三危山已经隆升,为北侧沉积坳陷的主要物源区,而南侧沉积坳陷主要受阿尔金山的控制,三危山为次要物源。

2.1.4 火山岩特征

三危山北侧的托格、多坝沟和芦草沟等地区发育早-中侏罗世碱性火山岩,与典型大陆裂谷碱性玄武岩相似,该碱性玄武岩与地幔隆起和部分熔融作用关系密切,为张性作用的产物[6],表明研究区早中侏罗世处于拉张状态。大陆裂谷碱性火山岩的发现进一步明确了敦煌盆地早中侏罗世时期的拉张性质[13]。同时,盆地只有经历了一定程度的拉张作用后, 断裂才能达到一定的切割深度, 从而引发了火山作用,而火山岩的分布与三危山北断裂展布位置是一致的,并在该断裂中发育火山岩的角砾,说明三危山北断裂在早-中侏罗世强烈活动,其上升盘三危山处于隆升状态。

图3 敦煌盆地DH15-X2二维地震解释测线

综上所述,三危山在侏罗纪早期已经隆升成山并提供物源。三危山隆起与两侧的沉积坳陷是紧密相连的构造单元,它们在形成和时空演化上必然具有密切的关系,既相互依存、相互作用,又同步演化。因此受三危山的分割,可以确定敦煌盆地内的南、北坳陷在侏罗纪早期已成雏形,并各自独立,与三危山具有较好的耦合关系,二者之间的活动断裂在空间上发挥了直接的“桥梁”作用。

2.2 侏罗纪盆地发育特征

2.2.1 热史模拟

为进一步确定敦煌盆地侏罗纪的盆地性质及其活动强度,分别在芦草沟、多坝沟等多处露头采集侏罗系砂岩样品进行锆石、磷灰石裂变径迹分析测试。磷灰石裂变径迹测年(中值年龄)介于(62±3)~(72±5)Ma(见表2),磷灰石裂变径迹年龄和高程有一定的线性关系,样品位置越高,年龄越老,反映了区域上隆升历史的相似性。锆石裂变径迹测年(中值年龄)介于(155±12)~(179±10)Ma(见表3),锆石裂变径迹年龄小于J1d沉积年龄(174~201Ma)的下限,表明样品沉积后经历了锆石裂变径迹的退火过程,发生过埋藏升温退火事件,记录了盆地的构造热演化过程。对其样品年龄数据进行峰值分组估计,分析数据得知,磷灰石年龄及其峰值年龄均匀分布在晚白垩纪-早古近纪,锆石中值年龄及其峰值年龄显示了晚侏罗-早白垩纪冷却事件的记录。

表2 敦煌盆地J1d砂岩磷灰石裂变径迹测年数据

注:n为样品颗粒数;ρs、ρi、ρd分别为样品的自发、诱发和标准铀玻璃产生在白云母外探测器上的诱发裂变径迹密度;Ns、Ni和Nd分别为与ρs、ρi、ρd

相对应的径迹数目;P(χ2)为χ2统计值;N为测量封闭径迹长度的径迹条数。

表3 敦煌盆地J1d砂岩锆石裂变径迹测年数据

利用砂岩样品的锆石裂变径迹年龄和封闭温度作为热史模拟的约束条件,锆石裂变径迹有效封闭温度采用210±40℃,沉积时的地表温度设定为5~30℃,现今地表温度设为20±10℃。模拟结果表明,大部分样品在中生代以来均经历了4个阶段的热史演化过程:侏罗纪快速沉降埋藏阶段、白垩纪缓慢-快速冷却隆升阶段、晚白垩世-古近纪的快速冷却抬升阶段及新近纪开始的缓慢冷却抬升阶段。其中,多坝沟北侧侏罗系底部砂岩热史模拟结果与区域上有明显差异,其在侏罗纪晚期就达到了最大埋深,白垩纪开始进入快速冷却抬升阶段,结合邻近的湾窑凹陷钻井情况(DC1井仅揭示153m上侏罗统,缺失中、下侏罗统),推测为盆地内不均衡演化造成的,说明多坝沟地区及所在的湾窑凹陷早、中侏罗世和早白垩世沉积期沉积范围有限,该时期整个盆地的活动特点应以差异升降为主。

2.2.2 盆地原型特征

基于上述分析,根据大量的物探资料解释成果,利用平衡剖面技术恢复盆地构造发展史(见图4),侏罗纪各时期盆地的原型特征既有继承性又存在明显差异,整体上可划分为2期不同性质的原型盆地。

图4 敦煌盆地构造演化剖面图

1)J1d~J2z沉积期 侏罗纪前的印支运动使研究区整体处于挤压造山环境,到了侏罗纪早期才开始造山之后的松弛阶段,在敦煌盆地,由于南北向的伸展应力影响,沿各凹陷边缘断裂带出现张性正断层,并逐渐形成了与断陷有关的箕状断陷和地堑,开始了J1d陆相粗碎屑物的沉积,并控制了其沉积规模和范围,由于差异升降该时期整体上沉积范围较为局限,分割性强。J2z沉积期断陷作用进一步发展,加之温暖湿润的古气候,水位升高引起湖泛,较大型湖泊开始发育,发育了一套以暗色泥岩、砂质泥岩为主的细碎屑岩沉积建造,成为敦煌盆地的主力烃源岩,其主要生烃显微组分为藻类体和角质体[7],具有有机质类型好、丰度高的特点。在J1d~J2z沉积期,南部的阿尔金山、中部的三危山及北部的北山均为盆地物源供给区,沉积中心位于控凹边界断裂一侧, 分布于阿尔金山南缘和三危山北缘,沿控凹断裂走向呈近东西向展布,明显受阿尔金、三危山等同生断裂控制。由于该时期阿尔金断裂活动性相对较弱,阿克塞坳陷沉积厚度较薄,最厚约800m。三危山断层东段活动性强并由东向西逐渐减弱,致使五墩凹陷最大沉积厚度可达1650m(见图5),而湾窑凹陷最厚只有约560m。清台凹陷主要受该凹陷北部活动性强的清台断层控制,形成北断南超的断陷结构,最大厚度可达1640m。盆地总体显示南高北低、东西向上中间高两头低的沉积格局。

图5 敦煌盆地J1d~J2z沉积期原型盆地

2)J2x~J3b沉积期 中侏罗世晚期开始,由于西北地区南、北两侧板块碰撞所产生的远程效应[14],敦煌盆地所处的构造环境开始发生转变,开始了坳陷盆地的发育阶段,盆地内J2x与J2z呈假整合面接触,J2x~J3b沉积范围明显扩大,在地震剖面上盆地边缘可见明显的上超现象,是地壳整体抬升的沉积响应。从平衡剖面分析,早期形成的断裂性质并未发生变化,仍以正断层为主,但活动强度明显减弱,盆地内部仍以拉张环境为主,此时盆地的沉积量大于沉降量,以填平补齐准平原化为主要特征,主要发育河流-冲积扇相沉积,其储集物性要明显好于下部地层。

3 后期改造作用及对油气勘探的影响

油气的聚散既严格受成盆期和成盆前构造格局的控制,又明显受成盆后每一次构造运动和任一种改造方式的影响。敦煌盆地残留特征明显,侏罗纪成盆后经历了一定程度的改造作用, 才最终形成现今盆地的面貌。

3.1 后期改造作用时限

盆地内已钻的DC1井、XC1井、D1井等均未揭示白垩系、古近系,地震剖面上可见新近系疏勒河组与下伏的侏罗系呈角度不整合接触[15],大量的资料解释结果也证实盆地内未残留白垩系、古近系。研究认为,上白垩统-古近系属“沉积缺失”,下白垩统沉积厚度大于500m,从晚白垩世开始发生挤压抬升,一直持续到古近纪,导致下白垩统和部分上侏罗统遭受剥蚀。

主要依据包括3个方面:①根据现有资料恢复的剥蚀量[16]约700~1000m,而上侏罗统残留厚度约700m,如果沉积缺失下白垩统,则上侏罗统原始沉积厚度在1400m以上,远大于中侏罗统的沉积厚度,与西北地区侏罗纪盆地的主要发育期存在明显差异;②在盆地内发现的碱性玄武岩(120.1~102.2Ma)[6]和基性岩墙(136~99.11Ma)[10],均具有富集地幔来源特征,与岩石圈减薄和软流圈上涌有关,形成于陆内伸展环境;③在盆地南缘出露有下白垩统,在玉门镇地区发育近东西向延伸的褶皱,而在上覆的新近系并没有卷入变形,说明从晚白垩世开始该区曾遭受过挤压作用,该过程可能一直持续到古近纪,南缘下白垩统的有效保存和盆地区的剥蚀殆尽应该是后期差异升降遭受不均衡剥蚀的结果。

3.2 盆地改造方式

对于复杂变动型残留盆地的改造方式可以根据改造前后构造作用的不同分为继承性改造和反转性改造2种。继承性改造的先、后2期构造作用性质基本一致,反转性改造的先、后2期构造作用性质完全相反。

敦煌盆地为早元古代敦煌群变质岩结晶基底[17],稳定性较好。中生代成盆期前,基底相对较为完整。在侏罗纪成盆期,河西走廊及邻区处于张性环境,但该时期阿尔金断裂已开始走滑活动,敦煌盆地是在走滑-伸展背景下形成的断陷盆地[18~20]。在该时期除边缘的控盆断裂活动强度较大外,盆地内还发育一些规模较小的近东西向或北东向断裂,因此成盆期的盆地基底破碎并不强烈,盆地内破裂密度小。

在上述成盆背景基础上,晚白垩世区域应力场的改变使盆地经历长期的挤压作用,以整体抬升剥蚀为主要特征,局部掀斜,断裂活动基本在原有基础上反转,在盆内形成一些小规模的挤压背斜和牵引褶皱,因此敦煌盆地成盆后的改造作用是一种强度较小的走滑反转性改造,即在总体走滑背景下,以晚燕山期走滑-隆升和喜马拉雅期走滑-逆冲为主要改造特征。

3.3 油气勘探方向

从盆内中、下侏罗统烃源岩生烃演化史分析,其在早白垩世进入生烃门限,开始大量生烃,在晚白垩世至古近纪,盆地开始整体抬升剥蚀,新近纪-第四纪重新接受沉积的地层厚度未超过剥蚀量,导致该套烃源岩并未达到二次生烃门限。综合研究认为,XC1井钻遇的油藏应为一次生烃所形成的致密油藏,其孔隙度为6.4%~8.2%,地面渗透率为0.429~2.698mD,为典型的致密储集层,油气来源于源储一体的中、下侏罗统内部烃源岩。该类油气藏形成时代早,现今是否具有勘探价值,关键是保存条件,特别是后期改造作用。

目前,国内已在四川、鄂尔多斯等多个盆地致密油勘探上取得较大的突破,对比致密油的储集条件,区内的中、下侏罗统储层的孔隙度和渗透率要略高于四川、鄂尔多斯等盆地,故研究区致密油有较好的前景,近源自生自储、保存条件较好的致密油藏是下步勘探的有利区。结合中、下侏罗统的发育状况[21],三危山北侧的清台凹陷和五墩凹陷烃源岩发育厚度大,其深洼带断层发育较少,后期改造以整体抬升为主,保存相对完整,发育的岩性和构造-岩性圈闭最为有利(见图6),特别是被大山口组和中间沟组烃源岩包裹的有利砂体是首选的钻探目标。

图6 敦煌盆地五墩凹陷圈闭发育模式

4 结论

1)三危山在三叠纪末期已经隆升,同北山、阿尔金山共同控制了敦煌盆地侏罗纪的沉积充填。早、中侏罗世盆地具有明显的断陷性质,是烃源岩发育的主要时期,差异升降形成多个小型湖盆,各湖盆独立分布,分割性较强;晚侏罗世盆地整体拗陷,普遍接受上侏罗统沉积,各凹陷与凸起已经连通。

2)晚白垩世至古近纪时期,盆地经历反转改造作用,导致白垩系剥蚀殆尽,上侏罗统部分剥蚀,以晚燕山期走滑-隆升和喜马拉雅期走滑-逆冲为主要改造特征,对烃源岩的演化过程、油气的聚散等均有重要影响。

3)清台凹陷和五墩凹陷烃源岩较发育,在早白垩世达到过生烃门限,其深洼带断层发育较少,后期改造以整体抬升为主,是近源致密油、保存条件好的致密油藏发育的有利场所。