不同耕作方式下黑土区农田中小型土壤动物群落特征

赵乌英嘎, 红 梅, 赵巴音那木拉, 刘鹏飞, 美 丽, 王文东, 李金龙

(1.内蒙古农业大学 草原与资源环境学院, 内蒙古 呼和浩特 010019; 2.内蒙古自治区土壤质量与养分资源重点实验室, 内蒙古 呼和浩特 010019; 3.内蒙古阿荣旗农业技术推广中心, 内蒙古 呼伦贝尔 162750)

黑土是地球上最珍贵的土壤资源,它具有质地疏松、肥力高、供肥能力强等特点[1],是中国重要的商品粮基地[2]。目前,由于黑土资源的高强度利用、掠夺式经营和农田化学品过量投入,导致黑土区农田生态环境恶化,水土流失严重,耕地土壤退化,对生态系统、生物多样性和农业可持续发展带来了极大的危害[3]。因此,探索适宜的黑土区耕作方法,为改善黑土区耕层结构,提高作物生产力具有重要的理论和实践意义。

耕作是农业生产的重要措施,合理的耕作方式有利于提高土壤肥力,减少耕层水土流失和土壤侵蚀,可以有效提高土地生产力,改善生态环境[4]。土壤动物是土壤生态系统重要的组成部分之一,在改善土壤理化性质,促进土壤物质循环和能量转化过程中发挥着重要的作用[5]。中小型土壤动物总个体数多,世代更替快,可作为判断土壤环境变化的重要指标[6]。耕作方式的改变会引起农田生态系统中土壤动物生存环境的改变,进而影响土壤动物的群落结构、多样性及空间分布[7]。免耕作为保护性工作措施防止了机械操作对土壤的扰动和土壤结构的破坏,能够保护地表残茬覆盖,增加土壤导水率,减少耕作过程中土壤水分流失[8-9]。Varvel等[10]研究表明免耕有助于表层土壤养分汇集,提高土壤中有机质含量,从而提高土壤质量。深松可以全面打破土壤犁底层,使耕层加深,增加根系纵深分布,改善土壤结构,促进水分渗透,并有蓄水保墒等作用[11]。近年来,有关土壤动物对耕作方式响应的研究受到广泛的关注,多是关于保护性耕作对土壤动物群落的影响。本文主要对免耕和深松耕作措施进行研究。选取内蒙古东部黑土区农田作为研究样地,通过不同耕作方式对农田中小型土壤动物群落结构的响应,为探索该地区最适宜的耕作方法提供参考依据。

1 研究地区与研究方法

1.1 试验区概况

本试验在内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗乐昌五组进行 (48°20′N, 123°31′E),试验区位于大兴安岭向松嫩平原过渡的黑土带,海拔高度204 m,气候类型属于温带大陆性半干旱半湿润气候,年平均气温1.7 ℃,年有效积温2 394 ℃。年平均降水量450 mm,主要集中在6—8月,占全年降水量的70%。无霜期90~130 d,土壤类型为黑钙土。

1.2 试验设计

试验设计于2016年,耕作处理前土地利用背景为农田,试验设置3个处理:对照(CK)、免耕(NT)和深松30 cm(DP)。随机区组设计,3次重复,小区面积20 m×20 m=400 m2,小区之间间隔2 m。施肥为掺混肥料(N∶P2O5∶K2O=21∶14∶10),施用量为540 kg/hm2。灌水方式为井水喷灌,灌水2次。种植作物为玉米,播种时间为2016年5月8日进行,收获时间为2016年10月8日。除耕作措施外,其他农业措施如播种、施肥、除草等均保持一致。

1.3 中小型土壤动物样品采集与鉴定

试验于2016年6—9月进行,逐月采集中小型土壤动物样品。采用环刀法(高10 cm,直径5 cm)取样,沿土壤剖面划分为0—10,10—20,20—30 cm共3层依次取样。中小型土壤动物采用改良干漏斗(modified tullgren)法经过24 h分离提取,将收集到的中小型土壤动物装在盛有75%酒精的塑料瓶中,分类鉴定参考《中国土壤动物检索图鉴》[12]和《内蒙古昆虫志》[13],并在显微镜(Olympus CKX41)和体视显微镜(SZ78系列)下对标本进行鉴定,所有土壤动物鉴定到科。土壤理化性质测定样品于0—30 cm土层取样。土壤有机质采用重铬酸钾-容量法测定[14];土壤容重采用环刀法测定;土壤渗透性采用双环注水的方法测定,渗透总量统一取前90 min的渗透量[15]。土壤温度采用温度计(TP101型)测定;土壤含水量采用烘干法测定。

1.4 数据统计与分析

(1) 土壤动物优势度的划分。个体数占总个体数10%以上的土壤动物类群为优势类群,1%~10%之间的土壤动物类群为常见类群,1%以下的为稀有类群[16]。

(2) 采用单因素方差分析(one-way ANOVA)和多重比较方法(LSD)。分析不同处理土壤动物和土壤指标之间差异显著性。

(3) 对土壤动物群落特征进行分析时,采用Shannon多样性指数(H′),Pielou均匀度指数(E),Margalef丰富度指数(D)和Simpson优势度指数(C)[17-19]。

群落多样性指数计算公式如下:

(1)

E=H/InS

(2)

D=(S-1)/InN

(3)

(4)

式中:Pi——第i个物种的个体数占总个体数的比率;S——类群数;N——总个体数;ni/N表明各个体数占总个体数的百分数。

(4) 数据采用SPDP 17.0统计分析软件进行处理与分析,通过Excel 2003制作图表。

2 结果与分析

2.1 中小型土壤动物群落组成

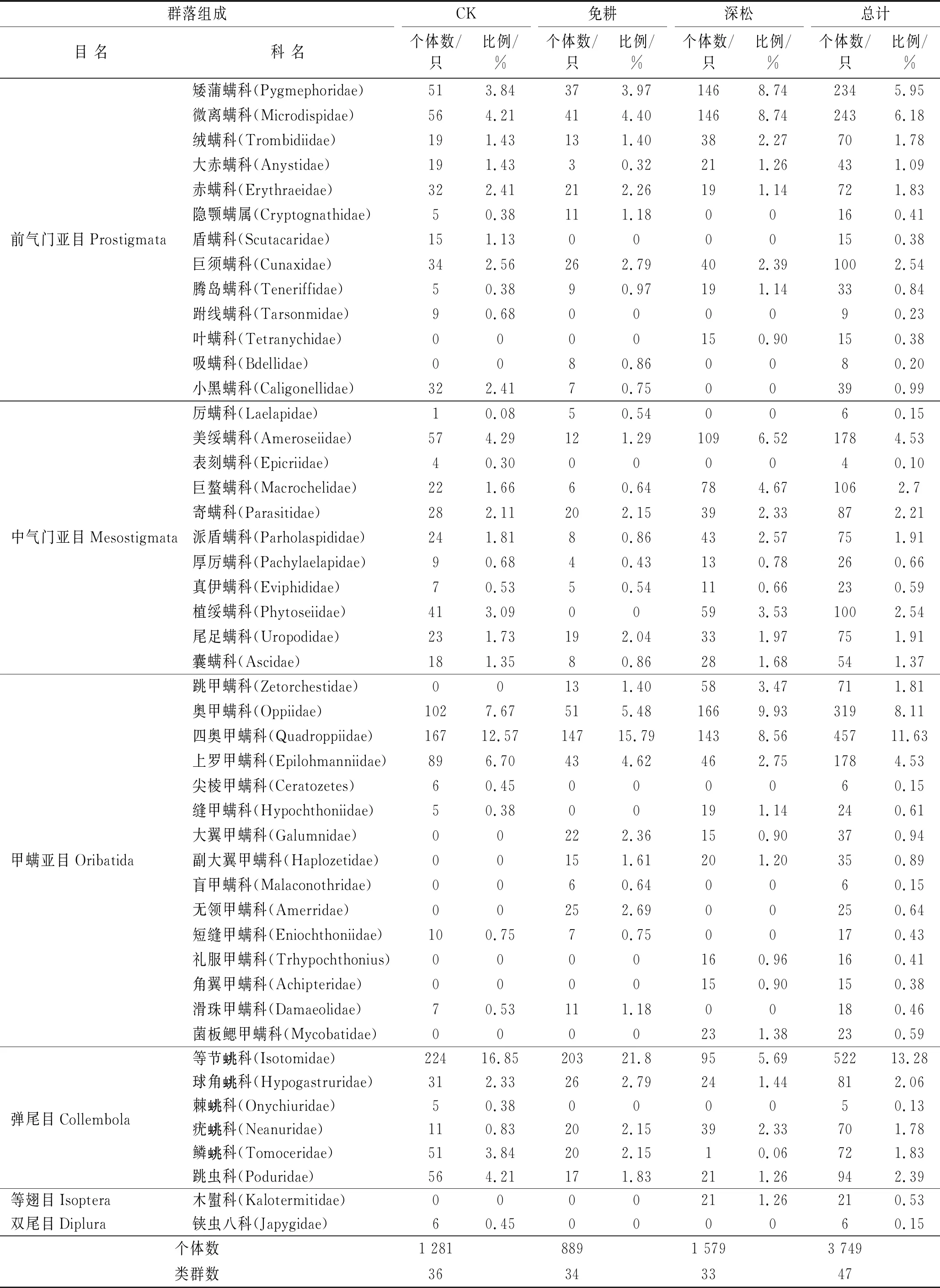

如表1所示,从研究区分离出中小型土壤动物3 749只,隶属于节肢动物门的47个类群。其中,从对照CK中分离出中小型土壤动物1 281只,隶属于36个类群;NT处理分离出中小型土壤动物889只,隶属于34个类群;深松(DP)处理分离出中小型土壤动物1 579只,隶属于33个类群。优势类群为四奥甲螨科和等节科2类,占总数24.90%;常见类群为矮蒲螨科、微离螨科、绒螨科、大赤螨科、赤螨科、巨须螨科、美绥螨科、巨螯螨科、寄螨科、派盾螨科、植绥螨科、尾足螨科、囊螨科、跳甲螨科、奥甲螨科、上罗甲螨科、球角科、疣科、鳞科和跳虫科,共20类,占总数70.69%;其余25类为稀有类群,占总数4.41%。

不同耕作方式影响中小型土壤动物个体数和类群数变化,中小型土壤动物个体数表现为深松>对照>免耕,与对照相比,深松处理下显著提高了中小型土壤动物个体数(p<0.05),而免耕处理下降低了中小型土壤动物的个体数(p<0.05);中小型土壤动物类群数表现为CK>免耕>深松,免耕和深松处理均降低了中小型土壤动物的类群数,但无显著差异(p>0.05)。

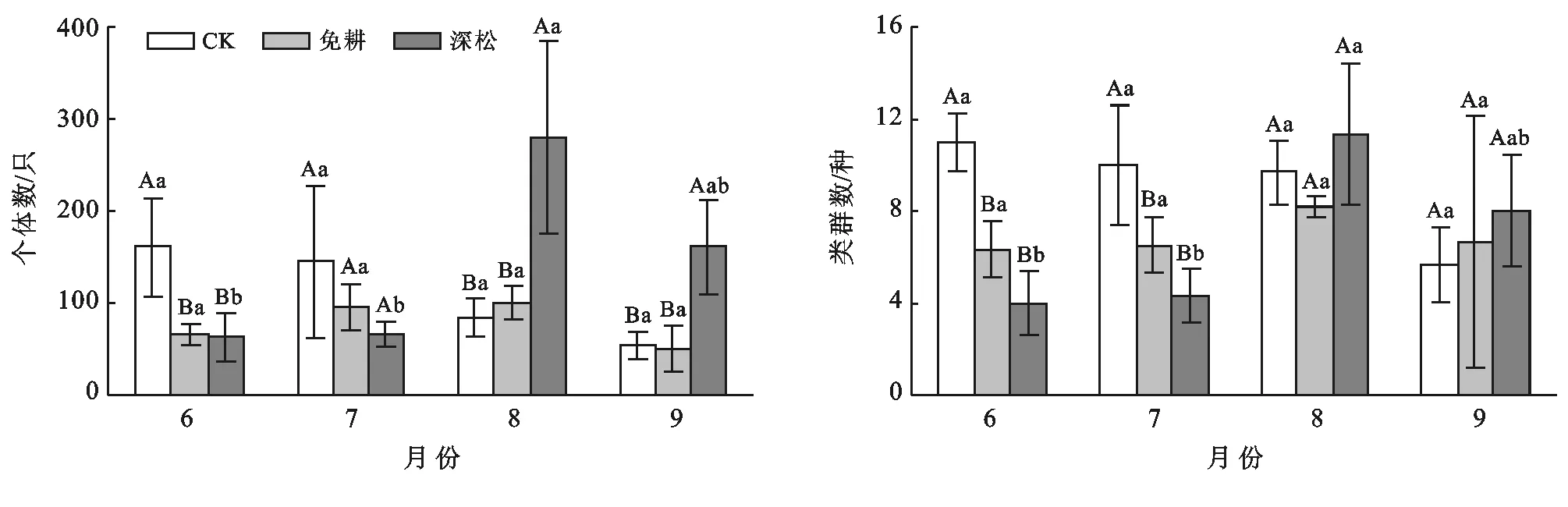

2.2 不同耕作方式对中小型土壤动物个体数和类群数的动态特征

不同耕作方式下中小型土壤动物个体数和类群数在不同月份中存在一定差异(见图1)。由图1可知,对照CK中小型土壤动物个体数和类群数是逐月减少趋势;免和深松处理下中小型土壤动物个体数和类群数呈先增加后下降趋势。深松处理下8月份中小型土壤动物个体数显著高于对照CK和免耕处理(p<0.05);对照CK和免耕处理下中小型土壤动物个体数和类群数在不同月份之间无显著差异(p>0.05)。

注:图中不同大写字母表示月份内处理间的差异(p<0.05)。不同小写字母表示处理间月份内的差异(p<0.05)。图1 中小型土壤动物个体数和类群数表1 不同处理中小型土壤动物组成

群落组成目 名科 名CK个体数/只比例/%免耕个体数/只比例/%深松个体数/只比例/%总计个体数/只比例/%矮蒲螨科(Pygmephoridae)513.84373.971468.742345.95微离螨科(Microdispidae)564.21414.40 1468.742436.18绒螨科(Trombidiidae)191.43131.40 382.27701.78大赤螨科(Anystidae)191.4330.32211.26431.09赤螨科(Erythraeidae)322.41212.26191.14721.83隐颚螨属(Cryptognathidae)50.38111.1800160.41前气门亚目Prostigmata盾螨科(Scutacaridae)151.130000150.38巨须螨科(Cunaxidae)342.56262.79402.391002.54腾岛螨科(Teneriffidae)50.3890.97191.14330.84跗线螨科(Tarsonmidae)90.68000090.23叶螨科(Tetranychidae)0000150.90 150.38吸螨科(Bdellidae)0080.860080.20 小黑螨科(Caligonellidae)322.4170.7500390.99厉螨科(Laelapidae)10.0850.540060.15美绥螨科(Ameroseiidae)574.29121.291096.521784.53表刻螨科(Epicriidae)40.30 000040.10 巨螯螨科(Macrochelidae)221.6660.64784.671062.7寄螨科(Parasitidae)282.11202.15392.33872.21中气门亚目Mesostigmata派盾螨科(Parholaspididae)241.8180.86432.57751.91厚厉螨科(Pachylaelapidae)90.6840.43130.78260.66真伊螨科(Eviphididae)70.5350.54110.66230.59植绥螨科(Phytoseiidae)413.0900593.531002.54尾足螨科(Uropodidae)231.73192.04331.97751.91囊螨科(Ascidae)181.3580.86281.68541.37跳甲螨科(Zetorchestidae)00131.40 583.47711.81奥甲螨科(Oppiidae)1027.67515.481669.933198.11四奥甲螨科(Quadroppiidae)16712.5714715.791438.5645711.63上罗甲螨科(Epilohmanniidae)896.70 434.62462.751784.53尖棱甲螨科(Ceratozetes)60.45000060.15缝甲螨科(Hypochthoniidae)50.3800191.14240.61大翼甲螨科(Galumnidae)00222.36150.90 370.94甲螨亚目Oribatida副大翼甲螨科(Haplozetidae)00151.61201.20 350.89盲甲螨科(Malaconothridae)0060.640060.15无领甲螨科(Amerridae)00252.6900250.64短缝甲螨科(Eniochthoniidae)100.7570.7500170.43礼服甲螨科(Trhypochthonius)0000160.96160.41角翼甲螨科(Achipteridae)0000150.90 150.38滑珠甲螨科(Damaeolidae)70.53111.1800180.46菌板鳃甲螨科(Mycobatidae)0000231.38230.59等节科(Isotomidae)22416.8520321.8955.6952213.28球角科(Hypogastruridae)312.33262.79241.44812.06弹尾目Collembola棘科(Onychiuridae)50.38000050.13疣科(Neanuridae)110.83202.15392.33701.78鳞科(Tomoceridae)513.84202.1510.06721.83跳虫科(Poduridae)564.21171.83211.26942.39等翅目Isoptera木螱科(Kalotermitidae)0000211.26210.53双尾目Diplura铗虫八科(Japygidae)60.45000060.15个体数 1 281 889 1 579 3 749 类群数 36 34 33 47

注:“0”表示该土壤动物类群在该处理中未被发现。

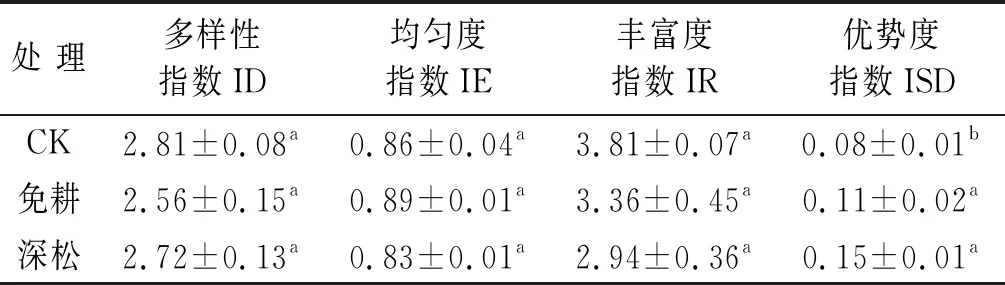

2.3 不同耕作方式对中小型土壤动物多样性的影响

如表2所示,DP处理下中小型土壤动物优势度指数最高,与对照CK处理存在显著差异(p<0.05),对照CK处理下中小型土壤动物多样性和丰富度指数最高,但与免耕和深松处理无显著差异(p>0.05); 免耕处理下中小型土壤动物均匀度指数最高,但与对照CK和深松处理无显著差异(p>0.05)。

2.4 不同耕作方式对中小型土壤动物垂直分布的影响

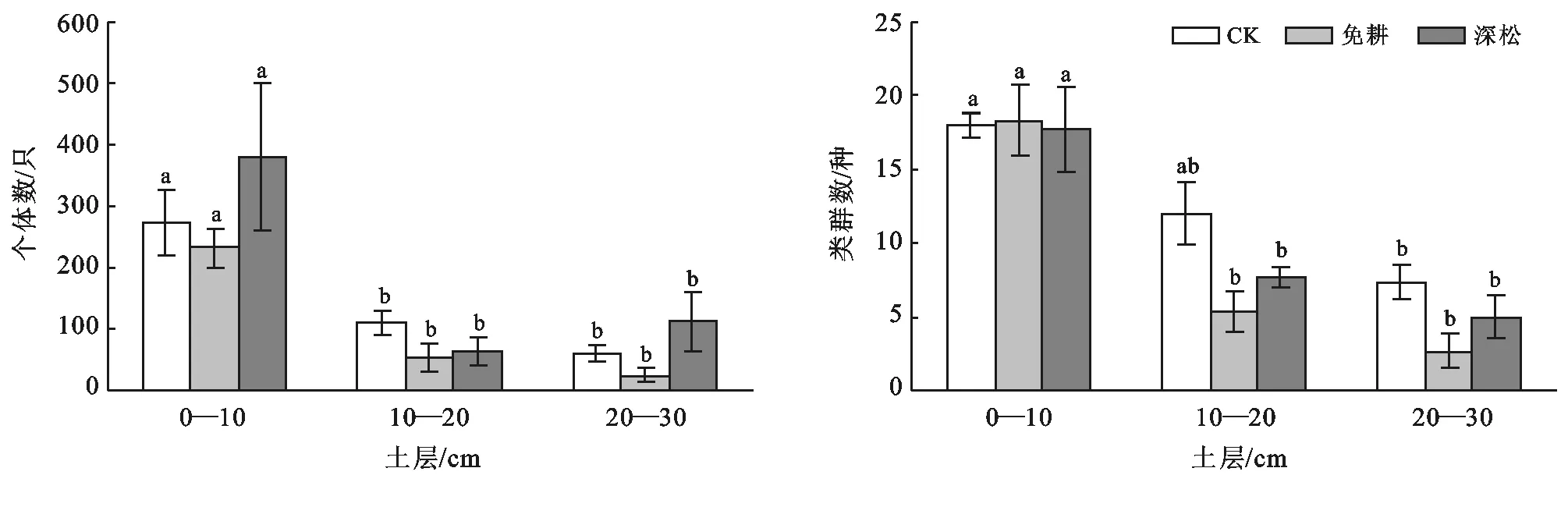

由图2所示,中小型土壤动物个体数和类群数在土层的垂直分布中表现出明显的表聚性,耕作方式并未能改变这一规律。中小型土壤动物个体数垂直分布中,3种耕作方式下显著降低了10—20 cm和20—30 cm土层的中小型土壤动物的个体数(p<0.05);中小型土壤动物类群数垂直分布中,免耕和深松处理显著降低了10—20 cm和20—30 cm土层的中小型土壤动物的类群数(p<0.05),对照CK显著降低了20—30 cm土层的中小型土壤动物的类群数(p<0.05)。

表2 不同处理中小型土壤动物群落特征

注:同列数据不同小写字母表示处理之间有显著差异(p<0.05)。

图2 不同土层中小型土壤动物个体数与类群数

2.5 不同耕作方式对土壤理化性质的影响

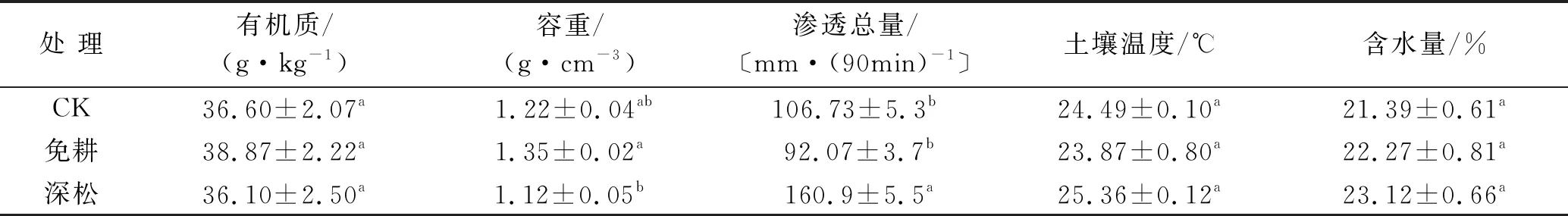

如表3所示,不同耕作方式对土壤理化性质的影响表现为,与对照CK相比,深松处理下土壤渗透总量、土壤温度和土壤含水量得到提高,其中渗透总量显著高于对照CK(p<0.05)。深松处理下土壤容重显著低于对照CK和免耕处理(p<0.05)。免耕处理下土壤有机质含量高于对照CK和深松处理,但未达到显著水平(p>0.05)。

表3 不同处理对土壤理化性质的影响

注:同列数据不同小写字母表示处理之间有显著差异(p<0.05)。

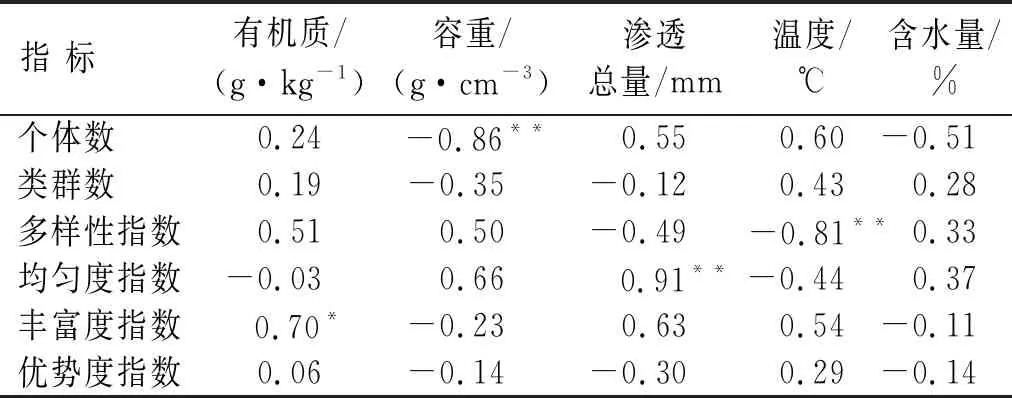

2.6 土壤动物群落指数与土壤理化性质的相关性

如表4所示,Pearson相关系数分析表明,土壤容重与中小型土壤动物的个体数呈极显著负相关(p<0.01);均匀度指数与土壤的渗透总量呈极显著正相关(p<0.01)。多样性指数与土壤温度呈极显著负相关(p<0.01)。丰富度指数与土壤有机质呈正相关(p<0.05)。

表4 中小型土壤动物群落与土壤环境因子相关系数

注:*表示显著相关(p<0.05);**表示极显著相关(p<0.01)。

3 讨 论

3.1 不同耕作方式下中小型土壤动物群落结构特征

不同的耕作方式会引起农田生态系统土壤动物生存环境的变化,进而影响土壤动物的群落结构和多样性[20]。林英华等[21]研究表明,土壤动物群落结构的变化能反映长期耕作对农田土壤生态系统的影响。本研究发现,与对照CK相比,免耕处理下减少了中小型土壤动物个体数,原因是免耕处理对土壤不进行任何耕作措施,土粒自身下沉和播种时机械的下压作用,导致土壤容重显著增加[22],使土壤处于紧实状态、通透性差,限制了中小型土壤动物的活动和快速繁殖。不同耕作方式下中小型土壤动物类群数表现为免耕处理高于深松处理,免耕处理很好的保护了对环境变化敏感的中小型土壤动物,而深松处理对土壤的扰动较大[23],限制了某些中小型土壤动物的生长繁殖。本研究中,对照CK下中小型土壤动物个体数和类群数逐月减少,而免耕和深松处理下中小型土壤动物个体数和类群数呈先增加后下降趋势,免耕和深松处理下中小型土壤动物个体数和类群数均在8月份最多(图1),且8月份深松处理下中小型土壤动物个体数显著高于其他月份个体数,原因是8月份的土壤水热条件适中,促进中小型土壤动物快速繁殖,导致土壤动物个体数增加,这与杨旭等[24]研究结果基本一致。土壤动物群落结构与土壤环境密切相关,土壤环境是土壤动物生存的必要条件,在本研究中,土壤容重与中小型土壤动物个体数呈极显著负相关,深松处理下中小型土壤动物个体数显著增加,对土壤进行深松处理可以较好的疏松土壤,降低土壤容重,增加土壤空隙度,提高土壤渗透速率,为作物根系创造疏松深厚的土壤环境,利于中小型土壤动物的生存。

3.2 不同耕作方式下中小型土壤动物垂直分布及多样性

中小型土壤动物垂直分布情况可以反映不同耕作方式对土壤环境的影响[25]。不同耕作方式下中小型土壤动物群落垂直分布具有表聚性,0—10 cm土层中小型土壤动物个体数和类群数显著高于10—20 cm和20—30 cm土层(p<0.05),占总个体数的71%。且免耕处理下中小型土壤动物类群数具有更明显的表聚特征,是由于免耕处理对土壤不进行任何耕作措施,使养分汇集在土壤表层[26],有助于更多土壤动物分布于表层土壤。中小型土壤动物群落多样性是反映土壤动物群落结构差异性的重要指标[27],土壤动物数量的增多是由优势类群的土壤动物个体数量增多所引起,而土壤动物类群的增加主要是稀有种类的土壤动物增加所引起的[28]。本研究中,深松处理下矮蒲螨科和奥甲螨科个体数由对照CK的51只和102只提高到146只和166只,分别增加186.27%和62.75%,说明深松处理下的土壤环境有利于矮蒲螨科和奥甲螨科的生存,至使优势度指数增加。这与孔晓民等[29]和刘红亮等[30]的研究结果基本一致。免耕处理下中小型土壤动物均匀度指数较高,可能是免耕处理降低了对土壤扰动,很好的保护了中小型土壤动物类群数。可以看出,不同耕作方式对中小型土壤动物多样性的影响具有一定差异。

4 结 论

(1) 本研究从常规,免耕和深松处理分别分离获取中小型土壤动物1 281,889,1 579只,分别占总数的34.17%,23.71%和42.12%,深松处理有助于提高中小型土壤动物的个体数。

(2) 多样性分析表明,与对照CK相比,深松处理后土壤疏松多孔,土壤容重下降,孔隙度增加,使土壤有良好的通气性,进而增加了中小型土壤动物个体数和优势度指数;免耕处理很好的保护了中小型土壤动物的类群数和丰富度指数。

(3) 垂直分布表明,不同耕作方式下中小型土壤动物个体数和类群数均在0—10 cm土层最高,均有明显的表聚性。

(4) 月动态表明,深松处理在8月份个体数显著高于其他月份的个体数,有助于土壤螨类的快速繁殖。