创新实验设计 促进深度学习

——以“光的偏振”为例

周志扬

(浙江省诸暨市第二高级中学,浙江 绍兴 311800)

“深度学习”是指在教师的引导下,学生围绕着具有挑战性的学习主题,全身心积极参与课堂、体验成功、获得发展的有意义的学习过程.笔者试图在 “光的偏振”一课中通过实验的创设来引导学生进行“深度学习”,起到抛砖引玉的作用.

1 优化“模拟实验”,促进旧经验向新知识深度转化

教材通过绳波穿过垂直和平行 “狭缝”的两幅模拟图片,给教师提供了一个进行偏振现象教学的形象的思路.但是教师在教学过程中,往往没有调查学生是否具有绳波穿过“狭缝”的正确经验,机械地照搬课本图片进行教学,绝大部分学生根据日常经验能够领悟绳波能够穿过与振动方向平行“狭缝”的情景.但是部分学生对振动方向与“狭缝”垂直时绳波不能穿过“狭缝”这种说法还是心存疑虑的,认为有可能穿过“狭缝”,只不过振幅减小了而已.

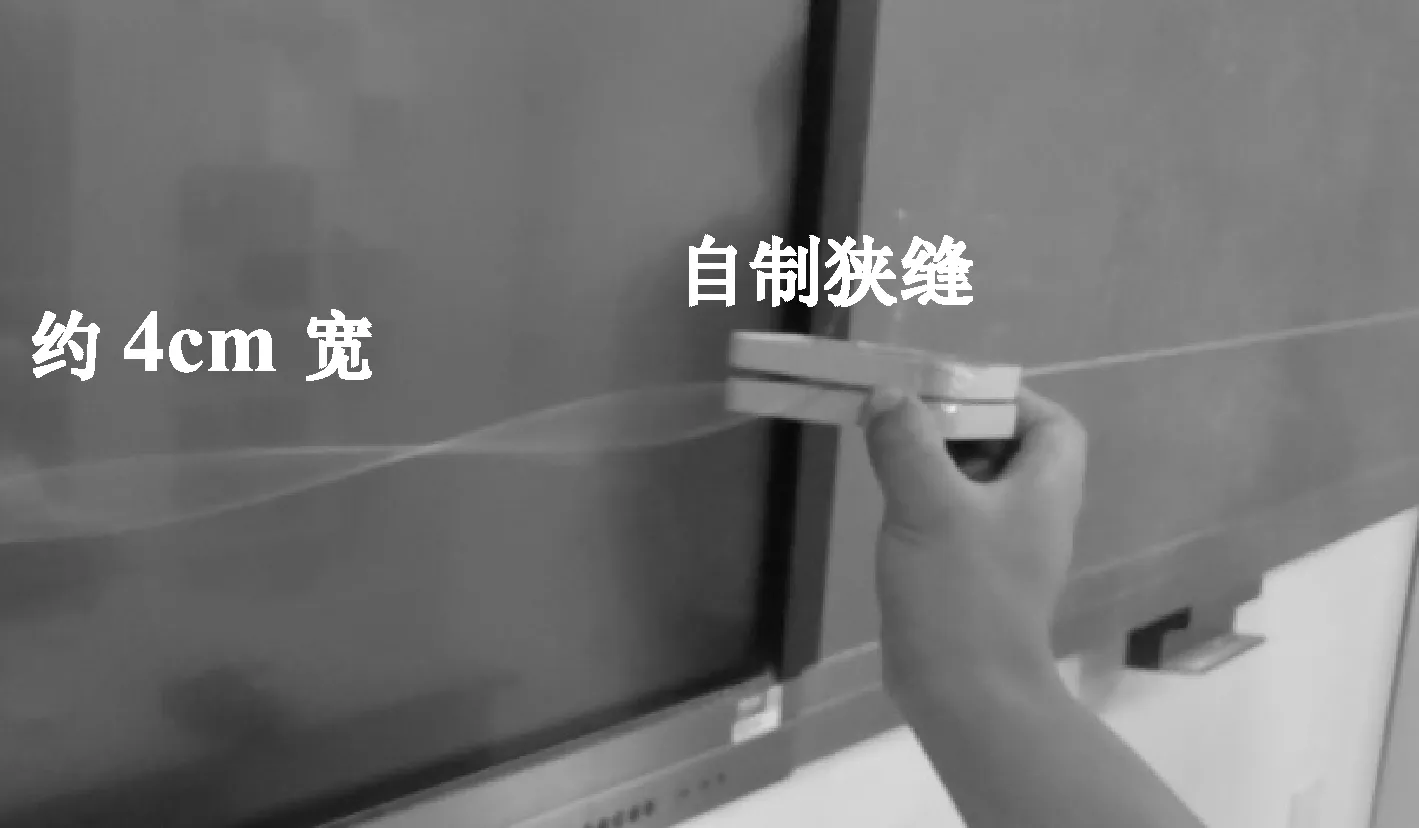

为了解决该问题,笔者设计了一个绳波演示实验来引导学生探究横波的特点.实验器材如图1所示:学生电源、电磁打点计时器、水晶弹力线一根(直径为1 mm,太粗或太细振幅不明显),水晶弹力线的弹性较好,振幅比较明显,实验时形成的绳波最宽处达4 cm左右,并且选取淡颜色,以黑板为背景,能够使最后排的学生也能观察到比较明显的实验现象.自制“狭缝”一件(可以挑选两个茶叶罐的盖子,两个盖子背对叠放,在两盖子间边缘夹一条厚度为3 mm左右长条纸板,并用胶布把盖子边缘固定住,制作成“狭缝”一件),水晶弹力线一端拴住打点计时器的振针,让学生拉直弹力线另一端后打开电源,由于振片的振动在弹力线上会形成一列绳波,让“狭缝”分别沿平行和垂直方向套住绳子来进行探究.

师:如果一个同学拿着“狭缝”,让其分别沿平行绳波振动方向和垂直振动方向套住绳子,各会观察到什么现象?

图1

学生讨论总结后回答.

生:平行时绳波应该能通过“狭缝”,但在垂直时不确定,或许能通过只不过振幅减弱,也有可能完全通不过.

该处教师不做直接回答,通过学生的讨论总结,让学生陈述自己的思维和想法,使学习过程中的问题外显,有利于对学生原来的知识结构进行打破和重构.

教师让3位学生上台操作演示实验,其余学生观察实验现象,发现平行时绳波能穿过“狭缝”,如图2,而当“狭缝”转动到与绳波垂直时会发现绳波被“狭缝”完全阻挡,一点也通不过,如图3所示.

图2

图3

师:大家通过刚才实验发现“狭缝”和绳波平行时绳波传播不受影响,垂直时绳波完全被阻挡,但是刚才在“狭缝”从平行转动到垂直的中间过程大家发现什么现象(可以再次演示一遍),为什么?

学生讨论后回答.

生:观察到狭缝后面绳波振幅从大到小直至消失,应该是垂直分量被阻挡了,而平行分量能够通过.

师:这位同学回答得很正确,刚才的实验体现了横波传播的特点,我们可以利用类似的实验来判断光是横波还是纵波.

个体经验与人类知识在深度学习当中不是无关痛痒的,而是相辅相成的,学生来到课堂,也不是一片空白,而是带着已有的各种各样的经验来的,需要教师加以唤醒和改造,使之能够自觉参与到学习当中.由于机械振动和机械波本身是一种比较复杂的运动,而且学生在日常生活中较少接触类似于绳波穿过“狭缝”这样的事例,部分学生对绳波穿过“狭缝”后的经验是片面和错误的,而教师在教学当中引入“绳波实验”,让片面的经验变得全面,错误的经验变得正确.教学活动中通过对经验和知识进行联系、整合,学生学习的偏振概念就不再是碎片化的知识,也不再是简单的知识组合,而是有血有肉的结构化的知识.经验变成了学习过程中有意义的内容,成为了沟通学生学习和人类认知的桥梁,在这一过程中同时也发展了学生的理解、关联和科学思维能力.

2 加工“演示实验”,把握知识的本质与变式

在教学活动中教师在做“演示实验”时,往往通过大角度(比如转动180°)的快速转动让学生来观察屏幕上透射光的变化,学生也能辨别出变暗或变亮.但是当检偏器缓慢转动时,再次让学生来观察光的偏振现象,学生会产生如下困惑:在转动偏振片时是不是有部分角度区间透射光强度没有变化,到底是变亮还是变暗了?

如果想让学生在学习当中把握偏振现象的本质,就需要去除非本质因素的干扰.但是从周围环境的角度看教室内原本就有很多日光灯、窗户等外部光源,对屏幕上的透射光产生了干扰.其次从透射光本身的角度看,如果检偏器转动比较小的角度,透射光的强度变化本身就不明显,从而使学生难以比较.最后从观察者的角度看,学生对透射光强度的对比是通过当前透射光强度与记忆中的强度对比,而人眼看到的影像消失后,一般只能够继续保留影像0.1-0.4s,学术上称之为“视觉暂留”,随着时间的推移先前记忆中的影像会变得越来越模糊,因此在转动比较慢时就产生了对比上的困难.

首先教师拿出一组偏振装置进行动态演示,将光线通过偏振片透射到黑板上后从夹角为0°开始快速转动检偏器让学生观察.

师:在转动检偏器时同学们发现了什么现象?

生:发现随着夹角变化黑板上的亮度由亮变暗再变亮.

师:什么时候最亮,什么时候最暗,遵循什么规律呢?

学生再一次观察后讨论回答.

生:应该是两偏振片夹角为0°的时候最亮,90°的时候最暗,从0°到90°逐渐变暗.

师:刚才我把检偏器快速转动,如果我缓慢转动检偏器,大家再次仔细观察会发现什么现象?

生:在慢速转动过程中,很难判断光强是否连续变化,感觉部分区域光强几乎不变.

师:我这里有4组偏振实验器材,手电、偏振片、电池等都是相同型号的,大家能否根据所给的材料设计出一个更好的实验?

学生讨论后回答.

生:可以设计互成一定角度的4组实验,投影到黑板上,对亮度进行同屏对比.

该处通过减慢偏振片的转动,来引发学生的疑问,因为问题是思维的引擎,通过问题为导向的教学来激发和培养学生的批判性思维,从而提升学生的思维水平,加强知识和学生的联系.

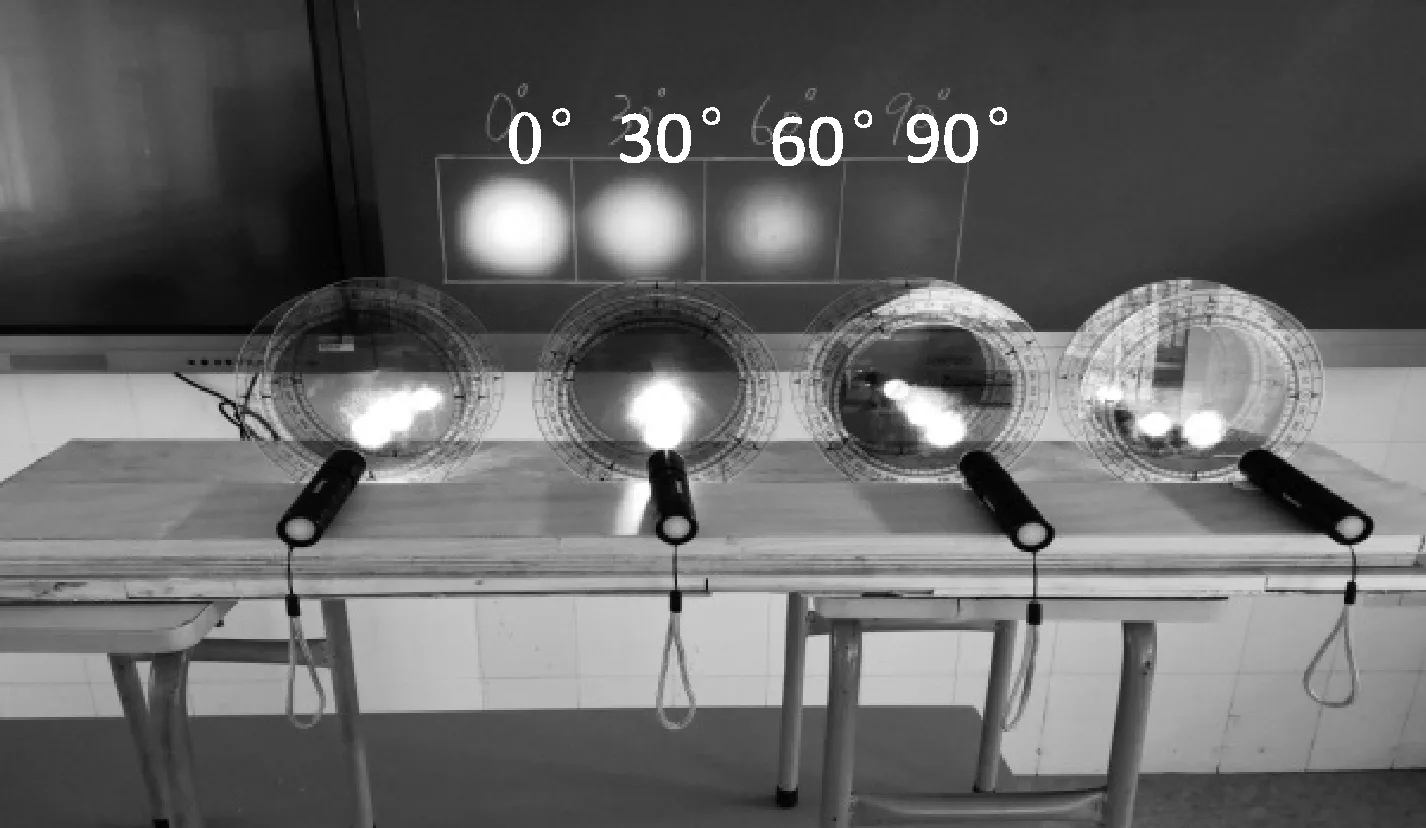

教师把4支手电放在架子上,打开相同光源投射到黑板上让学生比较4支手电在黑板上投影的亮度,学生不难看出亮度基本相同,如图4,然后将4组偏振器材分别按照0°、30°、60°、90°顺序排布,如图5所示.

图4

图5

师:根据刚才实验现象,结合之前的绳波实验能够得出什么结论?

生:光也与绳波类似,能够产生偏振现象,偏振片能够使振动方向平行与偏振片透振方向的光线通过.

“深度学习”需要学生把握事物的本质和联系,能够实现举一反三.通过对“演示实验”的深加工,在动态演示实验的基础上,引导学生设计不同角度偏振光强度的静态对比实验.通过“动”、“静”结合使光的偏振过程演绎得更加生动,类比第一个绳波通过“狭缝”的实验,让学生自然而然地融入到教学情景中,从而引导学生去思考绳波和光波本质联系,去探究和归纳它们之间的共同规律.学生只有把握了偏振现象的本质,才能顺利实现知识的迁移和多方面应用.这样的知识才是真正属于学生自己的结构化的知识.把握知识本质的过程,同时也是提升学生科学思维,真正学会学习的过程.

3 深挖“学生活动”,理顺学习机制

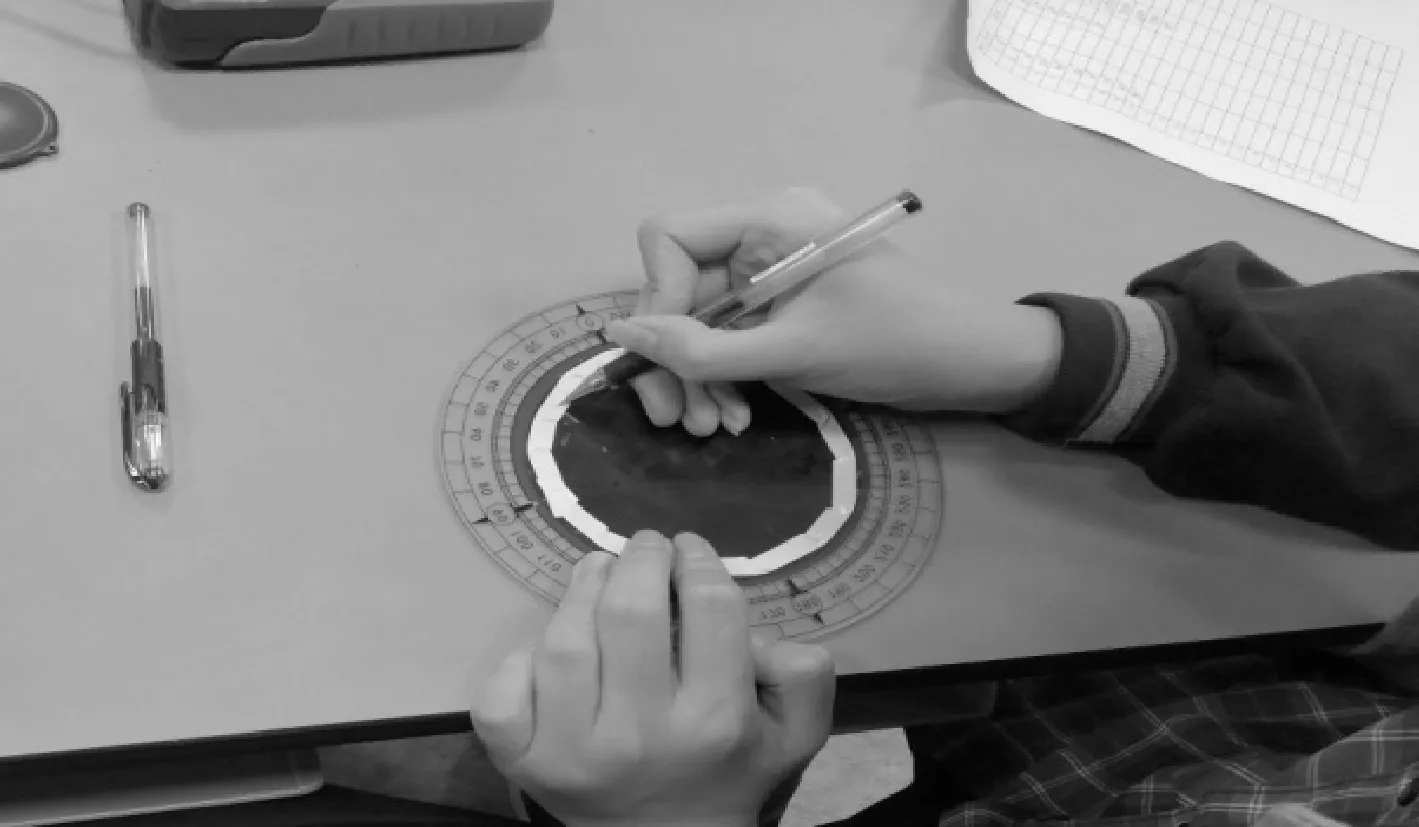

笔者从网上购买了1张32寸的3D电视偏振膜,剪成了7对直径为10 cm左右的圆,做成7对没有角度标识的偏振片,准备7只相同小手电,7个长方形纸盒(泡沫条也行),7只照度计,并向学生介绍照度计的原理.(可以比较精确对比光照的强弱,如图6所示)

图6

师:刚才我们4组偏振片相互隔了30°依次摆放,大家都能发现透射光的强度变化的规律,但我们如何证明在更小的夹角之间也符合这个规律?

生:偏振片转动比较小的角度(例如10°)来观察透射光强度的变化.

教师从0°开始转动一个比较小的角度让学生观察透射光强度的变化.

师:我把偏振片转动了比较小角度,大家观察到什么现象.

生:发现光强变化不明显.

师:根据老师给的器材,如何设计实验来定量测定偏振现象中偏振片夹角与透射光强度的定量关系.

生:可以在纸盒上开两条平行狭缝,把两片偏振片插到纸盒的狭缝上,竖直立起来然后一片不动,转动另外一片偏振片,记录偏振片夹角和透射光强度的数据,从而来研究它们的关系.

生:老师你给我们的偏振片没有标上角度,实验中没办法记录夹角.

师:你们的偏振片没有角度标识,因为是我通过偏振膜剪出来的,结合刚才所学的知识和所给的材料,你们有没有办法自己标上角度?

学生讨论并交流后回答.

生:老师你的偏振片上有角度标识,结合您的偏振片,只要找到不透光的位置,就标上90°,然后依次对比标上其它角度(如图7).

图7

生:有同学在旁边走动时也会影响照度计的读数,什么原因,怎么办?

学生讨论后回答.

生:这个照度计上的光有周围光线的影响,同学走动时对周围光线产生了影响,并不全是小灯泡通过偏振片照射过来的.

生:要求大家做实验的时候不要走动,那么周围的光线变化就不会明显了,同时处理数据的时候应该把没有开小灯泡时的照度计上的原始读数减掉,这样就去掉周围光线对实验的影响了.

师:有同学在做实验时提出手持照度计探头时手的位置稍微变化一下,照度计的读数就会比较明显的变化,如何处理?

学生讨论并交流后回答.

生:可以拿架子把照度计探头固定在和灯泡、偏振片处于相同高度的位置,就不会因为探头位置变化影响读数了,如图8所示.

图8

师:两片偏振片的距离是否会对偏振的效果产生影响,如何来探究这个问题?

生:不同小组采用不同距离, 1组采用30 cm距离,2组采用25 cm距离……,但是距离为0 cm怎么办?

学生讨论、交流后回答.

生:可以两片偏振片紧贴的方法.

师:回忆平常实验数据处理方法,可以采用哪些方法来处理我们获得的数据?

生:表格法、图像法、公式法.

师:那么我们分别用这几种方法来处理数据,看看各有什么优缺点.

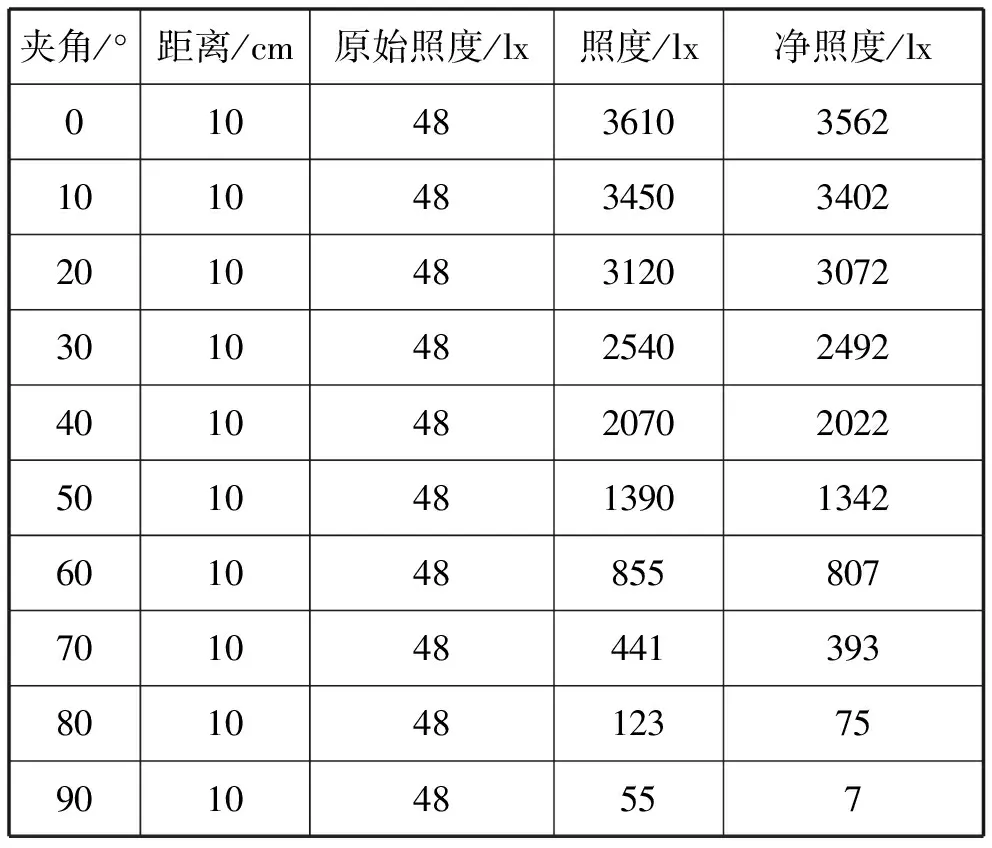

测得的其中一组实验数据分别用图像法和表格法进行处理,如表1和图9所示.

师:对比两种数据处理方法,你认为哪个方法更适合该实验.

生:图像法,因为更加直观,容易看出光强的变化趋势.

师:通过数据处理大家能否找出为什么一开始小角度缓慢转动偏振片时光强变化不太明显的原因?

表1 间距为10 cm时透射光强度和偏振膜夹角关系

图9

生:图表中能看出当两片偏振片的夹角处于0°-20°、70°-90°这两个区间附近时,透射光强有变化但确实不太明显.

通过分组实验的设置,笔者分别提供了无标识和有标识的偏振片,让学生作为探究活动的主体去动手设计和制作偏振片角度标识,巧妙地引导学生将所学的知识进行实践应用,通过学以致用让学生对所学的知识进行活化.偏振知识不再是学生头脑中一个孤立的知识点,提升了学生的综合运用能力和学以致用的意识.通过讨论、设计优化探究方案,排除了周围光线的干扰、固定了照度计探头.这些过程都是学生自觉抓住知识的本质,排除干扰因素的过程,使学生真正学会学习.通过这些“活动和体验”让学生全身心地去体验学习光的偏振过程中的精彩和复杂,去感受学习活动带来成功与喜悦和失败的苦恼,使知识变成自己成长的养分,使学习的过程变成自己的成长过程.

4 综述

传统的教学中教师往往主要停留在知识的传递上而不是去促进学生的健康全面发展,而是把教师、学生和知识割裂开了,偏离了教学的初心和本义.而“深度学习”需要通过教师的引导把知识和认知对象在教学中转化为学生主动活动的对象,从而使教师、学生、知识建立起有意义的联系,并且通过学生的主动学习使知识真正成为自己成长的养分,实现学生的全面发展,形成未来持续发展所需要的关键能力、必备品格和正确的价值观.