彝族小曲酒香气成分的分析研究

母应春,姜 丽,苏 伟

(贵州大学酿酒与食品工程学院,贵州贵阳550025)

小曲酒主要是以高粱为原料,但也有用玉米、小麦等,以小曲为糖化发酵剂,经糖化与发酵再经固态或液态蒸馏而生产的酒[1],具有清香纯正、醇甜柔和、自然协调的特点[2]。清香型小曲酒的香味组分以酯类和醇类为主,其次是有机酸和羰基化合物,其中乙酸乙酯含量占总体酯类物质的50%以上,是构成清香型小曲酒清香纯正、香气协调的主要成分[3-4]。挥发性酚类物质是白酒中的重要香味物质,这一类物质对于酒的闻香、口味以及稳定性等方面均具有重要的作用[5-6]。挥发性酚类物质在白酒中的形成途径可能是发酵原料中的木质素降解或一些氨基酸在微生物作用下产生[7],这类化合物在阈值范围内都具有特殊的香气。

彝族小曲酒采用具有地方特色的原料加小曲糖化发酵酿制而成,感官上具有与清香型小曲酒相似的主要香气成分,在当地颇受欢迎。但是至今还未出现关于彝族小曲酒的香气成分报道,有关彝族小曲酒香味形成的主要物质也尚未得到具体的研究。本文采用固相微萃取(SPE)结合气相色谱-质谱(GC-MS)联用仪对彝族小曲酒Y1、Y2和R1的香气成分进行定性半定量检测及挥发性酚类物质的定性定量检测比较分析,以期为彝族小曲酒的工业化生产和稳定化发展提供理论参考。

1 材料与方法

1.1 材料、试剂及仪器

样品:彝族小曲酒Y1、Y2(原料为高粱与玉米)、R1(原料为高粱),采集于贵州省当地酒厂。

试剂:无水乙醇(色谱纯,美国天地公司);乙酸丁酯(购于国家标准物质中心);三氯甲烷(色谱纯,美国天地);愈创木酚、4-甲基愈创木酚、4-乙基愈创木酚、2,3-二氢苯并呋喃、对乙基苯酚、苯酚、2-甲酚、对甲苯酚、间甲苯酚(德国DR)。

仪器设备:气相色谱质谱联用仪(Trace GC Ultra-DSQ MS,美国赛默飞世尔);C18固相萃取柱(1000 mg/6 mL,美国沃特世)。

1.2 试验方法

1.2.1 香气物质的测定

用固相微萃取法(Solid-phase Microextraction,SPE)萃取Y1、Y2、R1中的挥发性成分,再用气相色谱-质谱联用仪(Gas Chromatography-Mass Spectrometer)对其进行分离和鉴定。挥发性成分提取:根据李俊等方法[8],量取5 mL酒样加入0.5 mL乙酸丁酯内标溶液,充分混匀后用于GC-MS分析,且在同等条件下测定并建立标准曲线。

色谱分析:样品通过色谱柱(HP-FFAP 50 m×200 μm,0.33 μm)进行分离;程序升温:50 ℃(1 min);以6℃/min升温到80℃(2 min);再以6℃/min升温到200℃(5 min);再以20℃/min升温到220℃(5 min);进样口温度(250 ℃);载气:He;流速:1.0 mL/min;样液进样量:1.0 μL。

质谱条件:离子源温度:250℃;EI电离源;电子能量:70 eV;SIM模式扫描。对采集得到的各峰经质谱计算机数据系统检索,核对Nist2005和Wiley275标准质谱图,用峰面积归一化法测定各化学成分的相对质量分数。

1.2.2 挥发性酚类物质测定

依次用水、乙醇5 mL活化C18固相萃取柱,准确吸取25.0 mL酒样,加入25.0 mL蒸馏水混匀后,以5 mL/min的速度连续进样到C18柱,再用氮气将C18固相萃取柱吹2 min,完成样酒在C18柱上的富集,最后用5 mL三氯甲烷∶甲苯(v∶v=90∶10)洗脱萃取柱,收集滤液定容至5 mL,供GC-MS分析。

色谱分析:DB-FFAP石英毛细柱(50 m×0.250 mm,0.25 μm);升温程序:100 ℃保持1 min,以6.0℃/min升温到200℃保持5 min,再以20℃/min升温到210℃保持10 min;载气(He)流速1 mL/min;进样口温度(230 ℃);进样量1.0 μL。

质谱条件:传输线温度:230℃;离子源温度:230℃;EI电离源;电了能量:70 eV;SIM模式扫描。对采集得到的各峰经质谱计算机数据系统检索,核对Nist2005和Wiley275标准质谱图,用峰面积归一化法测定各化学成分的相对质量分数。

1.3 统计分析

实验数据分析与处理采用SIMCA 13.0和Origin 8.0数据处理软件。

2 结果与分析

2.1 小曲酒的主要香气成分及相对含量

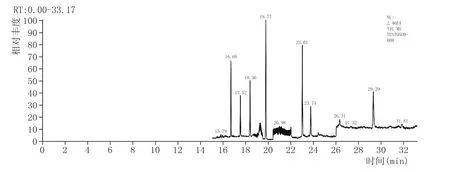

香气成分是决定酒样的香气、口感和风格的关键因素[9]。对Y1、Y2、R1 3种小曲酒进行GC-MS测定分析,其香气成分GC-MS总离子流图和各香气成分相对含量的鉴定结果见图1—图4和表1。

图1 彝族小曲酒Y1香气成分总离子流图

从表1可以看出,通过GC-MS检测并经谱库(NIST)检索共检测出26种香气成分,醇类8种、酯类7种、酸类8种、醛类3种。

图2 彝族小曲酒Y2香气成分总离子流图

图3 小曲酒R1香气成分总离子流图

在Y1所测得香气成分中,醇类占总含量的32.28%,酯类占47.97%,酸类占16.43%。其中主要香气成分为异戊醇(23.12%)、正丙醇(5.95%)、异丁酸乙酯(26.81%)、丁酸乙酯(17.7%)、乙酸(15.74%)和乙醛(2.67%)。

在Y2中,醇类占总含量的29.5%,酯类占52.07%,酸类占12.78%。其中主要香气成分为异戊醇(24.31%)、异丁酸乙酯(28.69%)、丁酸乙酯(19.53%)、乙酸(11.56%)和乙醛(4.23%)。

在R1中,醇类占总含量的23.45%,酯类占44.74%,酸类占19.43%。其中主要香气成分为异戊醇(10.85%)、异丁醇(9.5%)、乳酸乙酯(16.75%)、异丁酸乙酯(15.83%)、丁酸乙酯(10.68%)、乙酸(18.19%)和乙醛(7.84%)。

2.2 不同小曲酒样香气成分整体结构的差异分析

主成分分析是无监督分析,能反映数据整体最原始的情况[10],而正交偏最小二乘法(OPLS-DA)是人为加入分组变量的有监督分析,能强化组间差距并发现剔除异常样品[11]。在对小曲酒Y1、Y2、R1香气成分差异性分析的基础上,采用主成分分析法、正交偏最小二乘法和单因素方差分析等多元统计学方法对小曲酒Y1、Y2、R1整体结构品质进行差异性分析,并筛选出影响小曲酒Y1、Y2、R1整体结构品质差异显著相关的指标。

表1 小曲酒Y1、Y2、R1香气成分及相对含量表

图4 3种小曲酒PCA分析图

图5 3种小曲酒OPLS-DA分析图

通过图4可以看出,小曲酒Y1、Y2分别与R1分布于Y轴不同侧,而Y1与Y2都分布在同侧,说明Y1、Y2分别与R1组间差异非常明显,而Y1与Y2差异明显。Y1、Y2是原料为高粱和玉米的彝族小曲酒,而R1是原料为高粱的小曲酒,这说明由于Y1、Y2与R1的原料不同而导致其香气成分整体结构的差异非常显著,且因为彝族小曲酒生产技术相对落后,导致酒质不统一而造成Y1与Y2的差异。

为了消除组内间的差异,进一步采用正交偏最小二乘法分析,如图5所示,Y1分布于第二象限,Y2分布于第一象限,R1分布于第三象限,在消除了组内差异后,Y1、Y2、R1的香气成分整体结构的差异情况非常明显。结合图6可以定性的认为,小曲酒Y1、Y2香气成分中正丙醇、异戊醇、丁酸乙酯和异丁酸乙酯含量明显高于R1;R1香气成分中乙酸、乳酸乙酯、乙醛含量明显高于Y1、Y2。

由图6可知,与主成分相关系数越大的指标离中心就越远,而相关系数的绝对值越大,则表明指标与主成分联系越紧密[12],因此图6中黑色圆点所代表的物质与主成分联系紧密。筛选出的与主成分联系紧密的7种物质分别为正丙醇、异戊醇、乙酸、丁酸乙酯、异丁酸乙酯、乳酸乙酯、乙醛。

图6 OPLS-DA载荷图

图7 OPLS-DA VIP图

无论是PCA分析图还是OPLS-DA分析图,都只能宏观表现出Y1、Y2、R1间香气成分整体结构的差异情况,而OPLS-DA载荷图和VIP图(图7)则是代表了其中全部物质所占的权重,差异权重越大,VIP值越大,载荷图中的点离中心越远[13]。而VIP值大于1的指标和载荷图中偏离中心较远的点一致,将上述7个筛选出的差异性显著的物质经过SPSS 23.0进行单因素方差分析验证,经验证该7个物质均为差异显著物质(P<0.05)。VIP值见表2。

表2 OPLS-DA VIP值表

2.3 不同小曲酒样差异显著物质的分析

将上述7个差异显著香气成分及其含量导入Origin 8.0作SD柱形图(图8)。

由图8可知,7个差异性显著的香气成分中,小曲酒Y1、Y2含量明显大于R1的有:

图8 7种差异显著物质的SD柱形图

①正丙醇:正丙醇、异戊醇、异丁醇、仲丁醇等高级醇是构成杂醇油的主要成分,但也是白酒重要的呈香呈味物质之一[14]。杂醇油是白酒中苦涩味的主要来源之一[15],当饮用酒中杂醇油含量过高时,会对人体造成麻醉及中毒,使人感到头晕头痛。国标规定白酒中杂醇油含量不得超过150 mg/100 mL。由图8可知,3组小曲酒均未超标。高级醇尤其是正丙醇在一定的浓度范围内,会出现类似清香型小曲酒所特有的落口后干爽带苦的特点,Y类酒的正丙醇含量明显高于R1,文献表明正丙醇含量与清香型小曲酒的干爽带苦有直接关系[16],由此说明Y1、Y2具有清香型小曲酒的部分风味特征。但Y1与Y2中正丙醇含量也存在较大差异,酵母菌在固态发酵中是正丙醇的主要产生菌,酵母菌总数与正丙醇含量成正相关[17],所以推测Y1与Y2出现差异的原因是在发酵阶段,原料工艺相同的Y1、Y2因为生产规模小,设备简单,监管力度不够而导致彝族小曲酒的品质有所差异。

②异戊醇:根据国标对杂醇油含量的规定可看出,Y1、Y2中异戊醇含量都略微超标。白酒中适量的高级醇能衬托酯香并赋予酒特殊香气,使香气更完美[18]。杂醇油的生成原因是由于原料中蛋白质水解为氨基酸,氨基酸再经酵母或糖化菌分泌的脱羧酶和脱氨基酶的作用而生成与氨基酸相应的杂醇油[19],而Y类酒是玉米与高粱混合酿造,R1是高粱酿造,所以推测是因为彝族Y类酒中玉米与高粱为原料其蛋白质含量高于R1而导致异戊醇含量差异极大。

③丁酸乙酯、异丁酸乙酯:丁酸乙酯具有苹果香气[20],与异丁酸乙酯可以相互烘托,丁酸乙酯阈值低,对口感影响大[21],适量的丁酸乙酯可赋予酒爽口的风味,但过多则会产生脂肪臭味。Y类酒丁酸乙酯含量高于R1,又由于其阈值低,对彝族小曲酒口感的影响可能很大。其可能是由于彝族小曲酒原料为高粱与玉米,在发酵过程中玉米胚芽所含有的占原料重量5%左右的脂肪因氧化而容易产生异味带入酒中。

7个差异性显著的香气成分中,R1含量明显高于Y1、Y2的有:

①乳酸乙酯:乳酸乙酯与乙酸乙酯都是清香型小曲酒的特征成分,乳酸乙酯含量过低会使酒体香气寡淡,使酒后味短[22];由于乳酸乙酯沸点较高,若乳酸乙酯含量过高或超过乙酸乙酯含量,会使乙酸乙酯挥发性降低,对乙酸乙酯放香有一定的抑制作用[23]。由图8可看出,添加了玉米为原料的彝族小曲酒对比高粱为原料的小曲酒,其乳酸乙酯含量明显降低,可能是由于产生乳酸乙酯的是乳酸菌,其对玉米胚芽中的脂肪起到了一定的分解作用而导致生成的乳酸乙酯含量降低。

图9 彝族小曲酒Y1挥发性酚类物质总离子流图

图10 彝族小曲酒Y2挥发性酚类物质总离子流图

图11 小曲酒R1挥发性酚类物质总离子流图

表3 Y1、Y2、R1挥发性酚类物质含量表

②乙酸:乙酸是可利用的糖在醋酸菌的转化下生成的,而在清香型白酒中有机酸里乙酸的含量最高,但若酸类物质含量过高,会使酒质口感粗糙,产生杂味,降低酒质[24]。所以Y1、Y2的口感优于R1,但Y1与Y2之间也出现了差异,其可能原因是彝族小曲酒生产品质不稳定造成的。

③乙醛:乙醛有较强的刺激性气味,因沸点低、易挥发而有助于白酒放香,少量乙醛是白酒中有益的香气成分,它与正丙醇共同组成了清香型小曲酒爽口带苦的特点[25-26]。

2.4 不同小曲酒中挥发性酚类物质分析

通过气相色谱-质谱(GC-MS)分析了Y1、Y2、R1中的挥发性酚类物质,为了酒样检测的稳定性排除其他因素干扰,每个样品做3次平行检测。实验中所有的数据都是3次重复所得,以平均值±标准差表示(见图9、图10、图11、表3)。

因为Y1、Y2、R1原料中都含有高粱,而高粱外壳中独有的单宁为复杂的高分子多元酚类化合物[27]。在发酵过程中会带入酒中,因而使酒中酚类物质含量较高。

由表3可知,在Y1、Y2、R1中挥发性酚类物质含量都相对较低,但Y类酒所测得的挥发性酚类物质种类与含量都多于R1小曲酒。挥发性酚类物质虽然含量很少,但呈香作用很大,它在百万分之一,甚至千万分之一的情况下就能使人感到强烈的香味[28]。其中4-乙基愈创木酚其主体为香兰醛、阿魏酸及香兰酸[29],香兰醛有香草豆的特殊香气,具有世界性嗜好的一种非常愉快的清香味,能在酒中产生甜味;阿魏酸有轻微的香味和辛味,可以转变成香兰醛和香兰酸[30];香兰酸虽然香味不及香兰醛,但香味柔和,是很好的助香剂[31]。R1中仅检出微量4-乙基愈创木酚,而Y类酒中不仅有且含量较高,所以彝族小曲酒Y1、Y2在此方面的风味特征优于小曲酒R1。

3 结论

采用GC-MS技术分析不同小曲酒的香气成分,3种小曲酒样中共检测出香气成分26种,其中在彝族小曲酒Y1、Y2和R1小曲酒中分别检测出25种、24种、25种芳香化合物。用色谱峰面积归一化定量计算出各香气成分在3种酒样中的相对含量,由分析可知,3种酒样香气的差异主要表现在香气成分相对含量上;其中酯类化合物含量最高,分别占总成分的47.97%、52.07%、44.74%。通过对样品香气成分进行主成分分析(PCA)和正交偏最小二乘法判别分析(OPLS-DA),统计结果表明,正丙醇、异戊醇、乙酸、乙醛、丁酸乙酯、异丁酸乙酯、乳酸乙酯7种物质对小曲酒的香气物质总含量的贡献较大。不同原料生产的小曲酒中香气物质的相对含量和挥发性酚类物质存在显著差异,彝族Y类小曲酒中的挥发性酚类物质种类与含量都多于R1小曲酒。此外,彝族小曲酒Y1、Y2之间的香气成分和挥发性物质相对含量也存在差异,可能是由于生产技术相对落后导致酒质不统一。