基于新课程标准的“基因在染色体上”一节的教学设计与实施

唐 凤

(江苏省南京市第一中学 南京 210001)

1 教材分析及设计思路

“基因在染色体上”是人教版高中生物学必修2《遗传与进化》第2章“基因与染色体的关系”第2节的内容。教材按照生物学发展历程展现了人类对遗传物质探索过程的一个阶段: 遗传学家萨顿在研究蝗虫的精子和卵细胞形成的过程中,运用“类比推理”的方法提出“基因位于染色体上”,摩尔根通过果蝇杂交实验提出了实验证据,现代分子生物学提出了观察证据。教材编排上,本节位于遗传因子的发现、减数分裂和受精作用之后,是联系细胞遗传学和分子遗传学的重要枢纽,在“遗传与进化”的知识体系中具有承上启下的重要作用。

对于基因与染色体的关系,学生通过初中阶段的学习已经有所了解,所以本节课重点关注了“类比推理”“假说—演绎”两种科学的思维方法,以及科学研究中勇于质疑、严谨推理的态度。《普通高中生物学课程标准(2017年版)》(以下简称新课标)对课堂教学提出要求: 生物学课程要求学生主动的参与学习,在亲历提出问题、获取信息、寻找证据、检验假设、发现规律等过程中习得生物学知识,养成科学思维的习惯,形成积极的科学态度,发展终身学习以及实践能力[1]。基于以上考虑,本节教学的设计围绕三个方面展开:

1.1 聚焦大概念 在遗传因子的发现、减数分裂等知识的基础上,学生运用“类比推理”“假说—演绎”的方法,将基因定位在细胞核中的染色体上,进一步明确遗传因子就是基因,认识到基因的物质本质,基因与生物的遗传有关,基因伴随染色体发生分离和重组,通过配子传递给后代,从而将本节的内容聚焦在必修课程模块2中的大概念上,有利于正确的进化与适应观的形成。

1.2 探究活动促进科学思维的形成 再现萨顿、摩尔根的探究过程、呈现科学家探究的相关资料的形式创设情境,以问题驱动、小组合作学习的形式,激发学生的探究热情,引导学生展开思维探究、学会应用“类比推理”“假说—演绎”两种科学的思维方法解决实际问题。

1.3 培养社会责任,实现育人价值 适当补充摩尔根进行果蝇杂交实验的背景,激发学生对科学的热爱,认同科学研究需要大胆质疑、严谨求证,培养质疑、求实、创新以及勇于实践的科学精神,将新课标中提出的“立德树人”的教育根本任务切实落实到课堂教学中。

2 教学目标

基于课程标准的内容要求、学业要求和学业质量标准,并围绕培养学生核心素养的要求,制订了如下教学目标:

(1) 通过比较基因和染色体的行为,类比说出基因和染色体的关系,学会类比推理的方法,尝试运用萨顿的假说解释一对相对性状的杂交实验。

(2) 应用假说—演绎法对果蝇眼色遗传的现象进行解释,证明基因与染色体的关系,认同基因的物质本质。

(3) 尝试运用类比推理和假说—演绎的方法解决问题,阐明孟德尔遗传规律的细胞学本质,认同科学的发展是一个不断探索、不断进步的过程,科学研究过程需要大胆质疑和勤奋实践的精神。

3 教学过程

3.1 创设情境,导入新课 出示孟德尔的图片、DNA分子双螺旋结构模式图。教师讲述: 19世纪,孟德尔发现了遗传的两大定律之后,人们意识到遗传因子是客观存在的,开始了对遗传物质的探索过程,那么基因到底在哪里呢?让我们共同穿越回到19世纪,解开基因在哪里之谜。

设计意图: 利用图片和语言产生的代入感,创设生动的历史画面,激发学生的学习兴趣,养成关注科学发展的习惯。引出本节学习的内容。

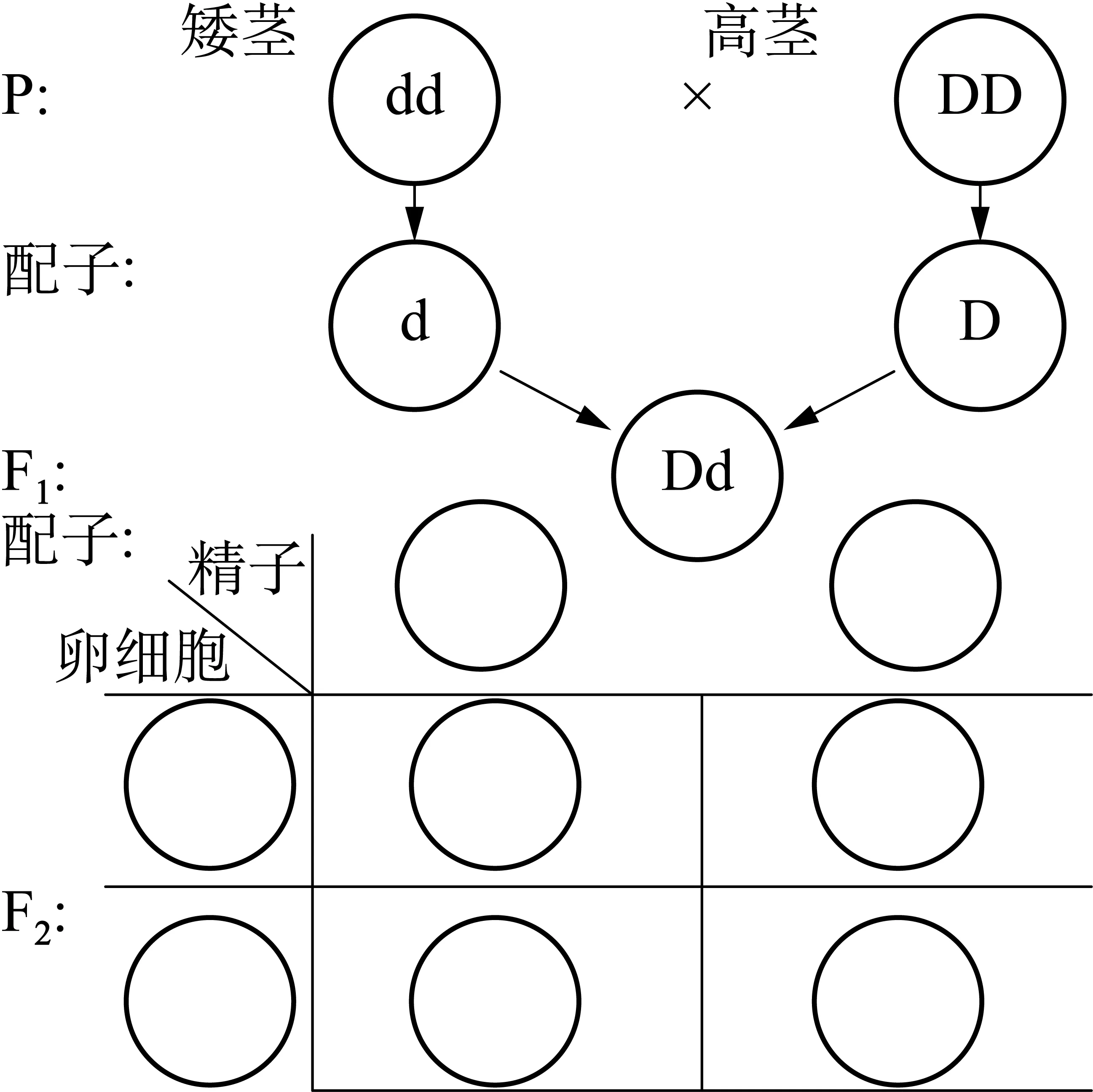

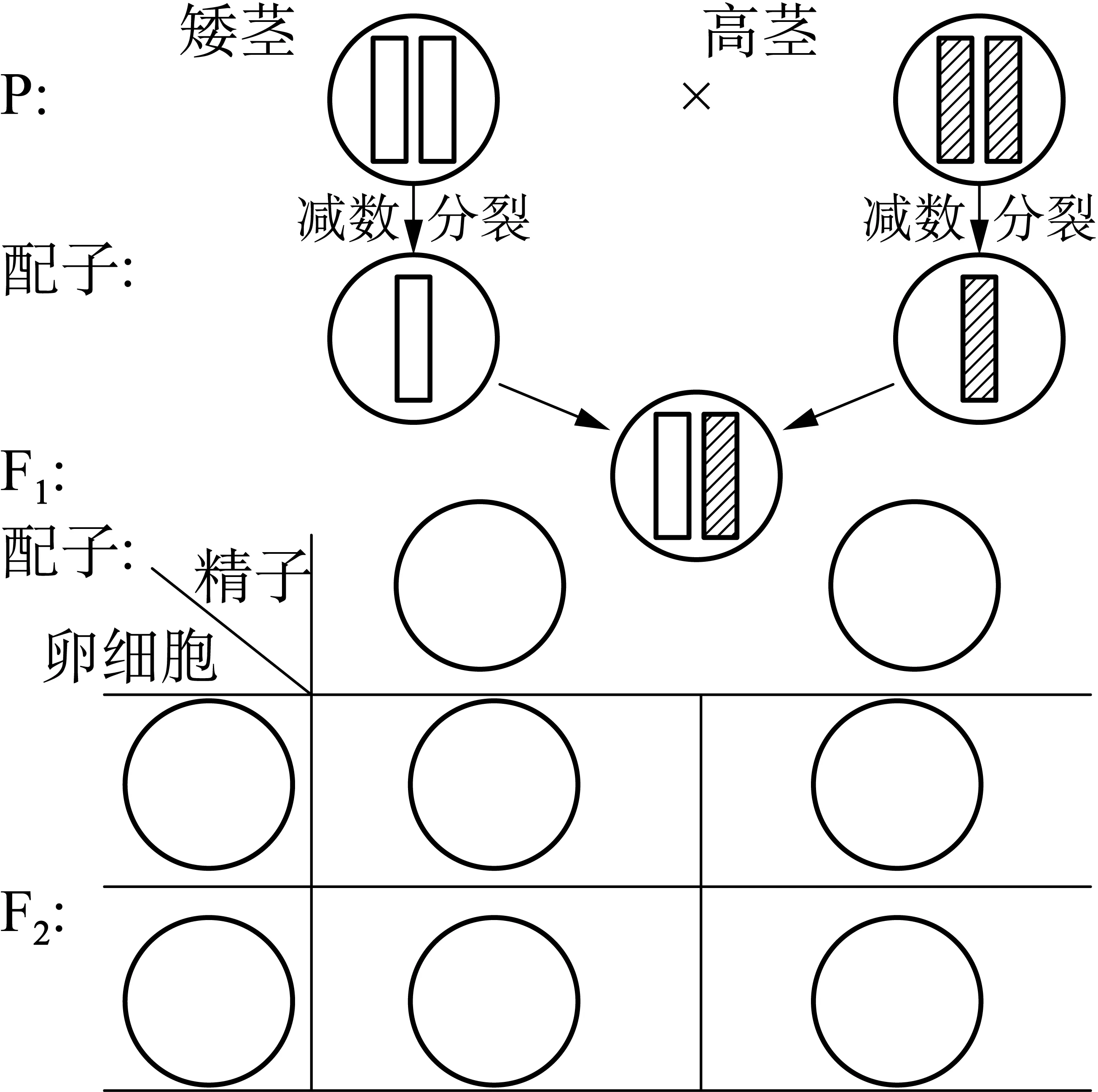

3.2 萨顿的假说 课前,教师编制学历案,将一对相对性状的杂交实验中的遗传因子的行为(图1)、染色体的行为(图2),以图示的形式直观呈现出来,并且按照学生认知特点设置了系列问题: ① 将豌豆杂交实验中的遗传因子(基因)、染色体的变化补充完整。②基因和染色体在杂交过程中有哪些相似之处?③如果将分离定律中的遗传因子换成同源染色体,这个替换有问题吗?基因与染色体的关系是怎样的?④完成教材28页“思考与讨论”,用萨顿的假说解释孟德尔的一对相对性状的豌豆杂交实验。⑤萨顿通过类比推理认为基因位于染色体上的推论是否正确?

图1 豌豆杂交实验中的遗传因子

图2 杂交实验中减数分裂的染色体

课上,学生在问题的驱动下自主学习后,小组代表对问题逐一进行展示。学生在完成了前3个问题的探究后,自然可以说出基因在染色体上的推论。教师对学生的推论给予肯定,出示蝗虫减数分裂后期同源染色体相互分离的照片,讲述: 科学家萨顿在研究蝗虫精子和卵细胞形成过程中,观察到染色体的行为后,发现染色体的行为与孟德尔假想出来的遗传因子的行为高度一致,提出“基因在染色体上”。教师对类比推理的科学方法进行界定,介绍其在科学研究中的应用,提出问题:“基因在染色体上”的推论正确吗?学生思考后作出回答: 因为缺少实验和观察的证据,所以类比推理的结果往往还需要经过实验的证明,顺利进入探究有关实验证据的教学。

设计意图: 学生根据已有的知识或经验,绘图完善基因和染色体的行为,总结比较相似之处,作出相关推论。将教学知识转换为层次鲜明、具有系统性的问题链,让学生通过自主探究的形式学会类比推理的科学方法。教师的主导性和学生的主体性能够很好的结合,预设和生成实现了完美结合。

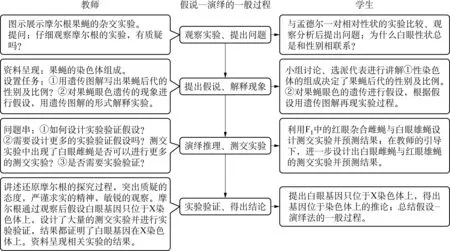

3.3 基因位于染色体上的实验证据 新课标中提出: 学生应该在学习过程中逐步发展科学思维[1]。所以,摩尔根通过果蝇杂交实验对萨顿假说的验证,是引导学生展开科学探究、形成科学思维的良好素材。按照科学研究发展的历程,通过资料呈现创设情境,以假说—演绎法的一般过程作为主线,设置任务、问题串驱动学生主动展开思维探究,体验假说—演绎的科学方法(图3)。

图3 基因位于染色体上的实验证据教学流程图

在了解到X和Y两条染色体在果蝇的性别决定中的遗传方式和作用之后,针对白眼性状总是与性别相联系的质疑,学生作出三种假设: ①白眼基因只位于X染色体上;②白眼基因既在X染色体上,也在Y染色体上;③白眼基因只位于Y染色体上。利用F1中的杂合红眼雌果蝇与白眼雄果蝇设计测交实验,可以将假设③排除。一种正确的假说,仅能解释已有的实验结果是不够的,还应该能够预测另一些实验结果[2]。教师引导学生注意此测交实验的后代中出现了白眼雌性果蝇XwXw,设计XwXw与红眼雄蝇的测交实验并预测结果。只有当白眼基因只位于X染色体上时,才与实验的结果一致,证明白眼基因只位于X染色体上,进一步得出基因位于染色体上的推论。教师给予肯定后,讲述摩尔根的探究过程,指出强烈的质疑是摩尔根研究的动力,敏锐的观察是他作出正确假设的前提,严谨求实的精神是摩尔根正确结论得出的保障。之后,通过问题串与资料呈现的形式,学生认识到基因在染色体上呈线性排列。学生用基因的染色体学说解释孟德尔的分离定律和自由组合定律。

设计意图: 侧重学生的自主探究和思维能力的培养,伴随探究历程的再现,学生在问题、任务驱动下自主探究,再次深刻认识假说—演绎的思维方法的一般步骤,体会假说—演绎的方法解决问题的过程。体会到大胆质疑、严谨求实、勤奋实践等优秀的品质对于科学研究的重要意义。

4 教学反思

本节课的教学设计中,在立足新课标基础上,教师进行了三个方面的观念转变: 从关注怎么教,到关注学生怎么学,从而将课堂活动的主体确定为学生,通过探究历程的再现、任务设置、问题串驱动等形式,实现了学生的自主学习。从三维目标到核心素养的转变: 教学目标的制订中,对教材内容背后的探究历史进行挖掘后,将教学目标的重点定位为类比推理、假说—演绎两种科学思维方法的形成。关注核心素养达成的具体方法,每一条教学目标中都应有相对具体的评价方法,以评价促进学生的学习和发展。立足新课标的基础上进行的思考和设计,是课堂转型的起点,也是将核心素养具体落实的起点,同时对教师也提出了更高的要求。