煤矿安全生产成功学理论及动态安全熵模型

吴大明

(应急管理部 信息研究院,北京 100029)

从煤矿安全生产来看,在传统安全生产理论的指导应用下,世界各国煤矿安全生产形势有了明显的好转。例如,美国煤矿生产安全事故死亡人数从1907年高峰期的3 242人下降到2016年的9人[1-2]。但是,煤矿事故仍时有起伏,尽管社会对煤矿安全生产投入逐步增加,如安全重视程度加强、科研投入增多、新技术设备应用普及加快和安全培训教育深入等,但是各产煤国家煤矿事故死亡人数很难实现“零”突破[3-5]。这些表明,传统安全生产理论的指导应用效果已经出现了“边际效应”。因此,亟需通过安全生产理论的创新,来为诸如计算机大数据等新技术的应用奠定基础,进而实现煤矿安全生产发展水平的提升。从传统安全生产理论辨析出发,通过归纳法和演绎法的辩证思维方式,提出了煤矿安全生产成功学理论,发展完善了安全生产理论体系。

1 传统安全生产理论分类与问题

1.1 传统安全生产理论的分类

1)简单线性序列事故理论。该类理论假设事故是一系列事件的最终结果,各个事件之间存在一定的线性关系。因此防止线性关系的产生演化就能预防事故的发生。代表理论为海因里希事故连锁理论,它指出事故是互为因果的原因事件相继发生的结果,中断连锁进程可以避免事故发生[6]。

2)复杂线性事故理论。该类理论假设事故是由一系列不安全行为和潜在风险共同造成的结果。代表理论为詹姆斯·瑞森的“瑞士奶酪理论”,它将系统比喻成一摞瑞士奶酪,每一片奶酪代表系统的一道安全防线,奶酪上面的孔洞是系统潜在的隐患。通常情况下,事故发生的风险会被每片奶酪的防线阻止,但当每片奶酪的孔洞恰巧可以连成一条直线时,就有可能发生事故,例如机器设备故障、工人违规操作和防护设施失效同时发生引起的事故。

3)复杂非线性事故理论。该理论假设事故是由一系列相互作用的因素共同导致的,各个因素之间彼此存在相互关系,而不是简单的线性关系。代表理论为霍尔纳格的功能共振事故模型,它指出可以通过全面分析系统的功能性波动和影响因素,进而采取相应措施来防范事故发生[7-9]。

1.2 传统安全生产理论存在的问题

1)传统安全生产理论仅是对特殊事件(事故)的关注。传统安全生产理论是以事故为出发点,其理论的提出是应用从特殊(事故)到一般(全部事件,即生产活动中相关所有事件的总和)的归纳法,即通过对事故发生的原因分析,找出防止全部事件中事故发生的对策措施。但是,由于事故仅占全部事件的一小部分,所以下次事故发生的真正致因因素很可能与以往类似事故的致因因素不一致。这是应用归纳法总结规律特点时存在的本质上缺陷,即对特殊事件总结的规律未必能适用全部事件的预防。

2)传统安全生产理论无法充分利用事件全程的数据信息。生产经营活动的成功事件(未发生事故的事件)数据要远远大于事故数据,但是应用传统安全生产理论对成功事件进行解释时,只能够从不具备事故发生的条件给予粗略的解释,无法对成功事件作深入分析。另外,随着近年安全生产韧性理论的深入研究,发现系统能够抵御部分事故致因因素带来的不利影响,这也从另一方面表明事故的触发条件是一个较大的范围,而不仅仅是传统安全生产理论指出的致因因素节点[10-11]。

2 煤矿安全生产成功学理论

通过对传统安全生产理论的定性分析,以煤矿安全生产领域为研究对象,提出煤矿安全生产成功学理论。即煤矿安全生产成功学是以研究系统动态过程变化信息为目的,应用相关方法寻找系统在实现其功能的动态过程中维系自身稳定(或系统变化在一定的可控范围内)的规律和特点,进而达到系统安全。在这里,将“系统”定义为一般事物的独立单元,是由1个或多个组分组成的有机整体,它可以是煤矿生产作业中的1个掘进面、1台机器或1名矿工;将“系统动态过程”定义为系统在实现某项目标期间所触发的一切事件,这个事件可能是单一的事件或复杂的多个事件,如1名矿工弯腰拾起工具是单一的简单事件,或者是1个洗选车间在一段时间内所发生的一切事件;将“方法”定义为分析研究问题的思路办法,如相关模型的提出以及在此基础上对问题的解决;将“维系自身稳定”定义为系统整体的状态未发生明显变化,或是在一定范围内的可控变化,如1台机器的运行参数未发生变化,或者是车间内的物品发生移动,但未对车间的正常运行造成影响;将“规律和特点”定义为为了维持系统状态不变,通过分析(如对以往目标实现时系统未发生质的变化的总结)找出使系统正常运行的信息,如设备性能、矿工素质或系统各组分的合理组成与配合等相关信息;将“安全”定义为系统在实现其功能时的各个组成未发生质的变化,如生产完成后,机器未损坏,矿工未伤亡。

3 煤矿安全生产成功学系统与应用前景

3.1 煤矿安全生产成功学系统

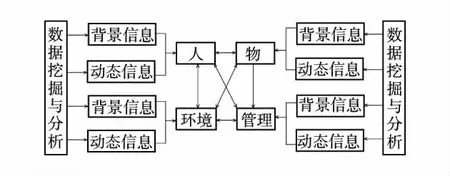

基于煤矿安全生产成功学理论,提出构建煤矿安全生产成功学系统,进一步来说明煤矿安全生产成功学理论关注的内容和范围。为了便于研究,将系统划分为人、物、环境和管理等4个模块,煤矿安全生产成功学系统构成如图1,这样就将系统的研究分解到每个模块。对于每个模块,按照煤矿安全生产成功学理论,要掌握其发展过程中的动态信息,并且为了提高信息的利用率和判断的准确性,模块的背景信息也要掌握。在应用中,应尽可能的收集同一系统成功案例大数据,采用数据挖掘等计算机技术,对维系模块状态正常发展的相关信息数据进行分析和研究,找出规律并制定措施。通过措施的实施,基于各模块的系统也保持了整体的状态正常,从而达到系统安全。

图1 煤矿安全生产成功学系统构成

3.2 煤矿安全生产成功学系统应用前景

近年来计算机科学技术的进步为海量数据采集和应用奠定了基础,特别是数据挖掘技术,它可以在庞大的数据中找出有价值的信息数据,并进行使用。从研究和应用进展来看,一方面,数据挖掘模型算法不断得到创新完善,应用也逐步趋于成熟;另一方面,数据挖掘软件的迭代升级也为模型算法的应用提供了更广阔的平台,例如,Jonas的研究对形式概念分析挖掘模型搭建和应用做了系统的分析[12]。因此,从理论上来说,计算机科学技术能够满足煤矿安全生产成功学系统应用时所需大数据支撑的要求,进而实现该理论的实践应用。

4 煤矿安全生产成功学理论与传统理论对比分析

1)研究思路不同。煤矿安全生产成功学理论的研究思路是从一般之中找出普遍规律的演绎法,传统安全生产理论的思路是从特殊之中找出事故规律的归纳法,基本思路的不同决定着两者分析问题的角度和解决问题的方式也不同。

2)研究内容不同。煤矿安全生产成功学理论是基于煤矿安全生产领域,研究内容主要为煤矿生产活动中各类事件发展过程状态不变的规律和特点,注重的是事件发展的动态全过程,如通过收集系统运行时的信息数据,将其与成功事件对应运行过程的信息数据进行对比,判断系统发展是否保持在正常范围内;传统安全生产理论关注各个领域,研究内容主要是导致事故发生的原因和影响因素,注重的是系统发展过程中引发事故的节点或节点附近的规律和特点,主要收集系统风险隐患数据并与事故条件对比,判断事故发生的可能性。

3)应用方式不同。煤矿安全生产成功学理论的应用是找出保持煤矿生产过程中系统发展状态不变的规律,提出保持系统动态稳定的措施和办法;传统安全生产理论的应用是找出事件转化成事故的致因因素,并从事故特性中总结出防范事故发生的法规标准和研发相关防护设备。

5 基于煤矿安全生产成功学理论的动态安全熵模型

5.1 基于熵的安全生产理论辨析

物理热力学第二定律指出,孤立系统的熵值会不断增加,直到达到平衡状态[13-14]。应用该理论对系统分析可以发现,一个不受外界干扰的系统熵值是不断增加的,即无序性逐渐达到最大化,这时系统就有可能发生事故了。因此,若想保证系统安全,应从外界注入使其熵值不增加的最小能量,保持系统的无序性不发生变化,甚至在能量过多的情况下,使系统的无序性减小,实现了增强系统安全。例如,安全生产工作中的加强安全管理、加大安全投入和强化安全生产培训教育,这些都可以理解为向系统输入外界能量,进而降低系统的熵值。但是,传统安全生产理论中事故预防的对策措施更多的是一次性的能量注入,实现短时间内熵值的阶段性降低,如煤矿企业定期的安全生产教育培训,然而这种方式不能彻底改变系统时刻的无序性增加。所以,会发现,尽管矿工接受了安全培训教育,但仍会发生误操作。而从煤矿安全生产成功学来看,只有对事件全过程的关注和干预才能够实现系统熵值的动态稳定,进而实现安全。

因此,提出基于煤矿安全生产成功学理论的动态安全熵模型。通过模型的构建,可以找到为了维持系统整体状态稳定,系统的哪些组成部分信息需要关注,进而开展收集、分析、趋势研判和干预等工作。对于简单的单一系统,实现其安全的唯一办法就是保证其熵值在时间尺度上不增加;而对于由若干组成部分组成的复杂系统,保持系统的熵值不增加,一个方式是保持系统的每个组成部分的熵值均不增加,另一个方式是一部分的熵值增加可被另一部分的熵值减少抵消。从这2种思路出发,可以形成2种动态安全熵模型。

5.2 系统组成部分熵值均不增加模型

由人、物、环境和管理等4个部分组成的系统,为了使每个部分的熵值不增加,最有效的办法是对每部分施加持续的外界能量。以系统中的人员为例,为了保持人员的正常操作和安全,从传统安全生产理论的角度来看,可以通过增加监察人员的频次来干预,但有时会出现监察人员刚刚离开不久就发生了事故,并且监察频次的增加又需要更大的人力投入,最终给系统带来沉重的负担;而从煤矿安全生产成功学理论来看,其解决问题的方法是通过收集系统组成部分发展过程中的信息,对信息进行分析、对比和判断,有针对性的加以干预并降低该组成部分的熵值,如可以通过仪器监测人员身体状态变化的信息,如果某时收到人员眼皮跳动频率发生变化的信号,通过与正常范围数值的对比,判断人员可能疲劳或精神溜号,并以提醒或强制休息等方式对其进行干预,使其熵值快速下降。同理,系统的各个组成部分都可以通过信息的不断采集、对比和分析判断,来采取措施保持各组分熵值不增加,实现系统的安全。

5.3 系统组成部分熵值增减平衡模型

系统是一个有机的整体,其各组成部分之间处于相互作用的动态过程,为实现系统整体熵值不变,如果某组成部分的熵值增加,那么其它组成部分就应减少对应的熵值,这样就能实现系统的安全。以煤矿提升作业为例,假设系统仅有操作司机和提升系统2个组分部分,为了实现整体熵值不发生变化,要么司机的熵值增加和提升系统的熵值减小相等,要么司机的熵值减小和提升系统的熵值增加相等。以第一种情况为例,从传统安全生产理论的角度来看,一种方法是对人机系统均增加外界干预,另一种方法是考虑到弹性安全理论,可以在人机系统的某个方面侧重的增加外界干预,但是这2种方法的应用均会随着要求的提高而投入增大。而从煤矿安全生产成功学理论来看,随着工作时间的增加,司机的熵值会逐渐增大,在此过程中,可以收集司机状态的变化,将其反馈给提升系统,提升系统通过对采集数据的智能化自适性学习来提高其自身运行的有序性,从而降低提升系统的熵值,甚至在极限情景下,提升系统实现了自动化运行[15]。

实际中,该模型应用的难度在于无法准确把握系统不同组分熵值增减变化的差值,因此在应用时,一是尽可能的深入挖掘各组分的信息,对收集的数据进行合理的计算和分析,提高走势研判准确性;二是只有在某组分熵值减少较大而其它组分熵值增加较少的情况下才能够认为在一定程度上实现了系统安全。

6 结语

基于演绎法提出了煤矿安全生产成功学理论,相对于传统安全生产理论,该理论更侧重于系统发展过程中的动态变化,即通过过程的干预来维持系统的动态稳定,进而实现安全。建立了煤矿安全生产成功学系统,结合计算机技术应用分析了煤矿安全生产成功学系统应用的可能性与前景。引入了熵理论对煤矿安全生产成功学理论论证,构建了2种动态安全熵模型,进一步比较了传统安全生产理论和煤矿安全生产成功学理论的差异,指出通过外界能量注入等手段来维持动态系统熵值不增加或减少是实现安全的重要途径。