世味剧酸辛,人生如荼苦

——苏州文人汪叔良

曹彬

上篇:巧遇汪叔良

那天开旧书店的“猴子”打电话叫我去店里看书。我问是什么书,他笑着说,反正你一定喜欢。

书店开在一条小巷深处,门口左手边墙上贴着简易的店招,若非熟客,很难找准位置。我进店时书正躺在凌乱的桌子上。开本适中,四角熨帖,书线略有脱落,土黄色封皮上工楷题着《明夷待访录》。

“书很普通嘛!”我用手掸了掸封皮上的灰尘。

“打开看看,帮我认认印章。”“猴子”的语气像是在出考题。

朱文细篆六个字:汪氏梅花簃藏。我摇摇头,不认识。猴子说:“有很多批注,字也漂亮,能嗅出读书人的味道。”

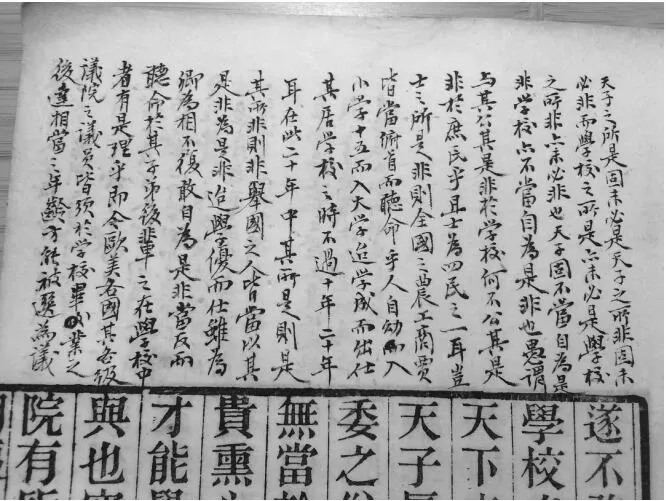

把书从头到尾翻一遍,三十余条批语,竟多数是辩驳语气。如黄梨洲在序中以箕子自比,批语曰:

梨洲生于明万历三十八年,岁在庚戌。越五十二年壬寅为清康熙元年,次年癸卯为康熙二年,则此书作于康熙元年,成于二年,时梨洲年五十二矣。明三藩此时覆灭已久,惟郑成功在台湾,此书之作待谁访耶?箕子为纣之诸父,故武王封之于朝鲜而不臣。梨洲以箕子自居似亦不伦。

再如梨洲称:“为天下之大害者君而已。”批者反诘道:

此语文气似顺适,但细按之则殊未妥。其意以为后世之君为天下之大害,不当曰天下之大害君而已矣。尧舜禹汤亦君也,亦天下之大害耶?

从卷尾两行短跋可知,汪氏得此书是在1941年。

“这个人读书很有主见。”我把书合上,推到“猴子”面前:“这书我要了。”

汪氏梅花簃,苏州文人汪叔良之藏书处也。

回到家里,我把这本《明夷待访录》细细翻检,结合跋语和相关资料,还原出以下场景——

1941年夏末某天傍晚,汪叔良在姑苏城街头踽踽独行。经过一整个夏季肆无忌惮地消耗,夕阳的余晖此时显得有些绵软。影子投在空阔的路面上,如同一根随波缓流的竹竿。再过四个月,他就五十五岁了。半生飘零,病躯残喘,这样的日子似乎永无尽头。想起白天逛怡园时偶然在头脑里闪现的诗句:“偃蹇松千尺,萧疏竹数竿。劳人殊草草,顷刻且盘桓。”他忍不住长长叹了口气。

不知不觉中,他走到了一家旧书店门口。书店叫“适存庐”,适存适存,适者生存。难道连老天都在告诫自己,处此多事之秋,卑微的人只能做到苟全性命而已?

书店设在护龙街,门面不大,但书香盈室。每当为命途多舛而自怨自艾的时候,只要走进书店,他就会精神一振。适存庐老板姓丁,为人和善。正准备打烊,一看进来的是老主顾,立马满脸堆笑迎上前。

汪叔良嗜书如命,有限的薪俸大多用在买书上了。他的目光在书架上来回游移,仿佛一只温柔的手掠过一张张写着书名和价目的侧签。对藏书家们奉若珍宝的宋刻元椠,他兴味寡淡。他更关注那些具有学术价值的书籍。经济状况自然是重要因素,但还有一个原因,就是在他年轻的时候,遇到过一个叫陈珠泉的老师。

1907年,20岁的他负笈沪上,结识了陈老先生。老先生博览典籍,著书刻书,满腹学问。见这个年轻人是可造之材,便经常和他谈论旧学。老先生主张读书应以实用为主,读学者应读之书,反对囤积居奇的藏书路数。他深以为然,一辈子践行。

这次他相中的是一册《明夷待访录》,黄宗羲的名作,五桂楼刊本。书很普通,丁老板并不在意,再加上赶着回家吃饭,于是草草开了个低价,笑呵呵地送客出门。

当天夜里,待妻子入睡之后,汪叔良点亮油灯,将傍晚买到的书摊在桌上,一页一页翻读。读到兴会处,则提起毛笔,在空白处写下自己的感悟。

下篇 钩沉汪叔良

1957年,吕思勉受故交汪叔良之托,为汪的诗稿写序。两人1915年相识,同在中华书局任编辑。那年吕思勉三十二岁,汪叔良二十九岁。

汪叔良初入中华书局时主要负责英文校对和翻译,次年调任字典部。吕思勉对汪的评价是:

叔良之为人,持躬甚谨,而天倪甚和。与人交无城府,于是非黑白甚辨,而不为危言激论,庸克以默,自全于世。家贫而好买书,晨夕读诵弗辍,匪为好名,只以自娱。而间有考论,老生敛手。

这样的评语出自相交四十年的老友笔下,断非虚言。正如吕思勉所揭示的那样,汪叔良个性拘谨,沉默寡言,拙于交际。1935年7月28日,由吴梅领衔的文学团体适社在苏州集会,到者共二十四人,皆一时俊彦,汪叔良也在其中。据同天参加集会的管君谟称:“近来社集,无如今日之盛者。”吴梅在日记中详细记载了各人所作联句,却只字未提汪叔良。其诗才平庸是一方面,性格内敛也是不容忽视的重要原因。

有一件事更能说明问题。西亭谜社于1927年和1928年连续两年的元宵节在皇废基公园张灯射虎。汪叔良作为活动的发起者之一,两次均躬逢其盛。至少有六篇文章描绘了这两次谜会的详情,诸多参与者也都能在这些篇章中找到生动的剪影。唯独汪叔良,仅在屠守拙的《龙年虎话》和程瞻庐的《春灯趣语》中,被轻描淡写地一笔带过。在这些公开场合,汪叔良总是偏居一隅,默默旁观,缺乏必要的参与度和表现欲。

内向的人往往更渴望得到外界的认可。汪叔良将两次谜会期间自己创作的谜语默默抄在本子上,时隔六年之后,才呈给吴梅。吴梅1934年7月17日的日记里留下了汪叔良灯谜七则,并称赞他“颇有心思”。

从汪叔良对《明夷待访录》那些颇具火药味的批语中,更能见其“心思”。吕思勉或许目睹过汪叔良纵论古今的风神,所以才会有“间有考论,老生敛手”的相契之论。

汪叔良的字走的是瘦硬一路,笔画规矩,法度严整。他父亲汪改渔字也漂亮,蝇头小楷极工致,暗含隶意,朴拙生姿。一部巾箱小本《诗法入门》,天头地脚,字里行间,朱批满纸,是改渔年轻时埋首学问的写照。

汪氏祖籍安徽歙县,五世祖于乾隆间入吴经商,因迁居吴下。汪改渔名启,一字瑞卿,生于道光二十二年(1842)。十三岁那年,父母相继弃世。又遭红羊之乱,家毁于寇。他独往扬州投靠叔父,因素喜丹青,拜入钱蔷甫门下学画。叔父卒,改渔鬻画自给。中年游幕四方,因做事黾勉、品性端方,又喜结交文人雅士,声名遂显。二十八岁娶吴氏女,生下四子七女,叔良在诸子中排行第三。

母亲吴氏出阁前也算闺秀,很重视儿子的课业。叔良六岁入塾,七岁读《诗经》。每天放学回家,吴氏都会在灯下亲自检验当日功课,过关后方可就寝。

汪改渔做幕僚积累了一些家底,三十六岁时捐了个翰林待诏的虚衔。叔良八岁那年,举家从镇江迁回苏州。汪改渔晚年深居简出,以书画自娱,偶有访客,则让叔良侍立旁听。想必文友间那些妙趣横生的私房话对少年叔良熏染匪浅。

母亲的督责,父亲的濡染,奠定了汪叔良作为一名传统士子的学养基调。

汪叔良在上海江南制造局所属兵工学校共学习五年,毕业后入师范深造。在闵行小学校做过教员,在民立高中代过课,在中华书局当过编辑。后又回到民立高中教书,一待就是十年。

小说家严独鹤是汪叔良在兵工学校时的同学,此后两人又在中华书局英文部共事。1934年,严独鹤的族弟严畹滋为庸医误诊而病逝,汪叔良特地写了两首情辞凄恻的挽诗追念。

这一年,汪叔良境况堪忧。从他写的几首诗中能明显感觉出他的力不从心:

待兔常守株,求鱼每缘木。

病逾七载深,艾乏三年蓄。

止渴甘饮鸩,适履宁削足。

不如嘤嘤鸟,迁乔出幽谷。《古意》

甲戌八月朔日自瓣莲巷迁至西支家巷赵家弄

相如犹有四壁立,我今赤贫无环堵。

儒贫例有一亩宫,我并立锥无寸土。

自愧不克负折薪,安得敝庐蔽风雨。

燕巢幕上难久留,转徙流离徒自苦。

差幸楹书之外无长物,迁徙已蔽日未午。

《移居》

落魄江湖杜牧之,频年渐看鬓成丝。

一腔忧愤凭谁诉,独对寒灯诵楚辞。

《偶成》

病魔缠身、居无定所,加上经济拮据,现实的重压让他喘不过气来。年关将近,正在愁眉不展之际,他偶然在报纸上看到一条浙江兴业银行招考文牍员与档案员的消息,待遇还算丰厚。但自己从未接触过金融行业的工作,贸然报考,必定毫无希望可言。就在这时,他想到了昔日的同窗、如今已是海上报界闻人的严独鹤。严独鹤主持《新闻报》笔政多年,与各界名流均有交往,说不定在银行界也有熟人。

本文图片由作者提供

抱着试试看的心态,汪叔良向严独鹤求助。果然,严独鹤和兴业银行的常务董事徐寄庼是好友,于是慨然应允,并亲自写了一封推荐信给徐寄庼:

兹有恳者,顷闻贵行需聘文牍员,正在物色人才,因念旧同学汪叔良君,擅长文学,对于笔劄及诗古文辞均甚娴熟,曩任江苏省立中学国文教员多年,今执教鞭于民立高中亦垂十年矣。若令担任文牍职务,必能胜任愉快。

求职的结果如何,我们不得而知。但以汪叔良的性格和家世,想要在纸醉金迷的上海滩求得一席之地,无异于登天。“旅窗惊觉三更梦,斗室飘摇一叶舟。”汪叔良只能蜗居在他的斗室里,继续在风雨中飘摇。

梅花簃主人留下了一堆手稿,大多都是随笔杂录,难称著述。真正花了心思的,是一卷《茹荼室诗稿》。

汪叔良一生悲苦,胸中的积郁只能寄托在诗里。他说:“揽镜深知无媚骨,哦诗偏喜索枯肠。”(《偶成》)又说:“友因势利交方密,人为穷愁诗始工。”(《不寐》)人世浮沉,浓缩在片语之间。

汪叔良曾请吴梅改诗,吴梅说他的七古“诣力未深”,后来汪又有诗请他改,就直接说“不佳”了。但吴梅认为汪叔良读诗的眼光还不错:“汪叔良来谈温飞卿集,谓可作唐诗金粉观,洵然。”(吴梅1933年9月2日日记)

但诗无达诂,吕思勉就觉得汪诗“不以文辞见”,贵在能袒露胸臆、宣泄愁绪而已。

王謇和汪叔良同为吴梅座上客,在一次闲谈中,汪透露说,最近正在着手整理诗稿。王謇很有心,把汪的名字和诗名都写进了备忘录里:“汪垕叔良,吴县人。著有《土室诗存》。”(王謇未刊稿《流碧精舍诗友渊源录长编》)王謇仅凭聊天时的话音揣测,随手录之,故有文字出入。但此寥寥数字,却将汪叔良有志自订诗稿的时间,推前了至少十年。

汪叔良在苏州的居所,有迹可循的至少有四处:瓣莲巷、赵家弄、洙泗巷,最后一处则是卫前街二十一号。在逼仄的居室里,六十五岁的汪叔良开始整理旧物,检点人生。

最让他挂怀的是那一千余部藏书,四十年精力所聚,随便抽出一本,都能抖落满地聚散离合。他学着古人的样子,将书名、版本、册数,按经史子集四部,一笔不苟地写在版心印有“梅花簃书目”字样的红格纸上,还写了一篇回顾聚书历程的序文,置于卷首。当他用布满皱纹的手再一次打开这些久违的故人,心中悲喜交加。如此还嫌不够妥帖,第二年,他又按书的存放位置,重新编了份简目,以便检索。

书是聚散离合,也是人情冷暖。在董理旧藏期间,他重睹了1923年吴梅写给他的对联:“不出门庭大有野景,相从里巷定见高人。”可惜再也无缘亲炙瞿安先生的神采;又翻出一册《主客图》,是他的藏书启蒙恩师陈珠泉先生手抄相赠之物,如今斯人已逝,空余睹物怀人之叹。

1957年,汪叔良年届古稀。他把反复斟酌后留下的九十余首诗,誊抄一份,索序于吕思勉,吕序不久后寄到。这篇序文非徒论艺,兼叙旧情。集名《茹荼室诗稿》,取意于汪自己早年的一句诗:“世味剧酸辛,人生如荼苦。”