高新技术产业竞争力水平综合评价研究

——以安徽省为例

李尚红,张卉,张诗雨

(安徽财经大学经济学院,安徽 蚌埠 233030)

随着科技革命和知识经济时代的影响力逐渐加深,以科学技术为依托的高新产业发展迅速,对传统产业产生了较大的冲击。较之传统产业,高新技术产业具有知识、资本密集,创新力强,带动效应大,附加值高等特征。基于此,高新技术产业能够促进传统产业的升级和改造,对国家三大产业体系的完善和成熟起着重要的作用。如今,各国重视培养科学技术型人才,加强对高新技术的投资,都体现了高新技术产业对一国经济繁荣发展的贡献,其竞争力水平高低已成为评价国家或地区综合竞争力的主要因素[1]。

如今,我国高新技术产业整体发展态势良好,但国际竞争力还有待进一步提高。在国内,长三角、珠三角和环渤海地区依托优越的地理位置、经济基础和政策优势形成了较为发达的高新技术产业,长期以来其总产值和出口交货总值都占据全国的70%以上。自从国家实施中部崛起战略后,安徽省的高新技术产业也得到了极大的发展,但与沿海地区相比仍有一定差距。因此分析安徽省内部高新技术产业竞争力对安徽整体竞争力的评价和原因分析具有实际意义,最后提出相应建议以期对安徽省高新技术产业发展有所裨益。

一、文献综述

有关产业竞争力的研究起源于国外,大多数通过构建评价指标体系对产业竞争力进行综合评价,只是各评价体系有所不同。目前认可度较高的评价体系有来自于瑞士洛桑国际管理发展学院的“企业效率-政府绩效-基础设施-经济表现”体系、世界经济论坛组织的“当前竞争力-经济创造力-增长竞争力-环境管理体制”体系[2]等等。可知,国外指标体系主要从产业内部条件和外部环境共同考察其竞争力水平。相似的,国内针对高新技术产业竞争力的评价指标体系也主要从内外部同时构建。潘霞,鞠晓峰[3]等从内外部竞争力两大方面构建指标体系,其中内部竞争力包括产业投入-产出能力、技术创新能力和发展潜力,而外部竞争力主要通过产业政策、经济、社会、技术支持和自然环境衡量。张贤付,刘登宇[4]等在耗散理论的基础上构建了开放型耗散结构的竞争力指标体系。其他研究在构建指标体系时有所简略,但都主要从产业投入能力、产出能力、创新能力和支持环境四个方面入手。在研究方法上形式多样,多采用因子分析法[1]、[3-4]、数据挖据法[5]、熵权 TOPSIS 法[2]、[6]、熵权可拓决策模型[7]等等。此外,戴明锋[8]等运用了动态偏离—份额分析法分析了江苏省2005-2010年的高新技术产业竞争力变化,结果表明江苏省高新技术产业发展水平和竞争力水平一直处于优势地位,且越来越明显。在地域方面,蔡媛媛[9]分析了全国31 个省市高新技术产业的综合发展水平,并将全国各省划分为四大类地区,安徽省处于高新技术产业竞争力相对较弱的第三类地区。马超[10]则更加详细地研究了五个高新技术行业(医药、航空航天、电子及通信设备、电子计算机和医疗设备)在中国三大经济圈(长三角、珠三角、环渤海)的相对竞争优势。

综上,国内有关高新技术产业竞争力的研究在评价指标体系的构建上已逐渐成熟,但各研究在二级和三级指标的选取上有所差异,且有关安徽省各市的高新技术产业竞争力的评价研究较少,更多的是把安徽省放在更大的范围中进行研究。本文基于以上研究成果,以安徽省16 个地级市为研究对象,构建指标体系对2017年安徽省各市高新技术产业的竞争力进行综合评价。最后,通过聚类分析对不同竞争力的地市进行分类。数据来源于《2018年安徽省科技统计公报》、《2018年安徽统计年鉴》。

二、高新技术产业竞争力水平测度指标体系的构建

高新技术产业不仅仅具有传统产业的投入产出特性,还有知识技术密集型的特点。因此,在构建高新技术产业竞争力水平评价指标体系时,应考虑到产业的创新能力和潜在发展能力。在遵循科学性、整体性、可行性、绝对指标和相对指标相结合原则的基础上,基于投入产出视角,从产业投入能力、产业产出能力、产业创新能力和产业支持环境四个方面构建安徽高新技术产业竞争力水平的指标体系,如表1所示。

(一)产业投入能力

主要指产业中相关资源的投入能力。由于高新技术产业知识密集性的特点,R & D 资源的投入是影响其发展的重要因素。因此,在选择投入能力的三级指标时,选择了R & D 经费内部支出、R & D 人员全时当量两个指标综合代表R & D 资源。前者从智力因素方面衡量产业投入能力,而高新技术企业数和固定资产投资额两个指标则从资金投入的角度综合反映某地区的投入能力。

(二)产业产出能力

主要指产业中相关成果的产出能力,包括知识产权、专利等成果,可由产业产值、收益情况等基本经济指标进行衡量。因此,在选择产出能力的三级指标时,选择了利润总额、专利申请数、主营业务收入和高新技术产业产值增幅共4 个指标。其中,高新技术产业产值增幅属于相对指标,主要考察产出能力的发展趋势。

(三)产业创新能力

主要指产业的创新成果及其带来的收入,具体表现在通过创造发明专利等科学成果而开发新产品,并由此带来收益。因此,在选择创新能力的三级指标时,选择了R & D 项目数、累计有效发明专利量、新产品产值和新产品销售收入共4 个指标。

(四)产业支持环境

主要研究外部环境对产业发展的影响,包括经济、政策和技术支持环境。因此,在选择支持环境的三级指标时,以人均GDP 和新增固定资产代表经济环境,以高新技术企业减免税代表政策环境,以技术市场合同成交额和使用来自政府部门的科技活动资金代表技术支持环境。

三、安徽各市高新技术产业竞争力综合评价

(一)安徽各市高新技术产业竞争力水平因子分析

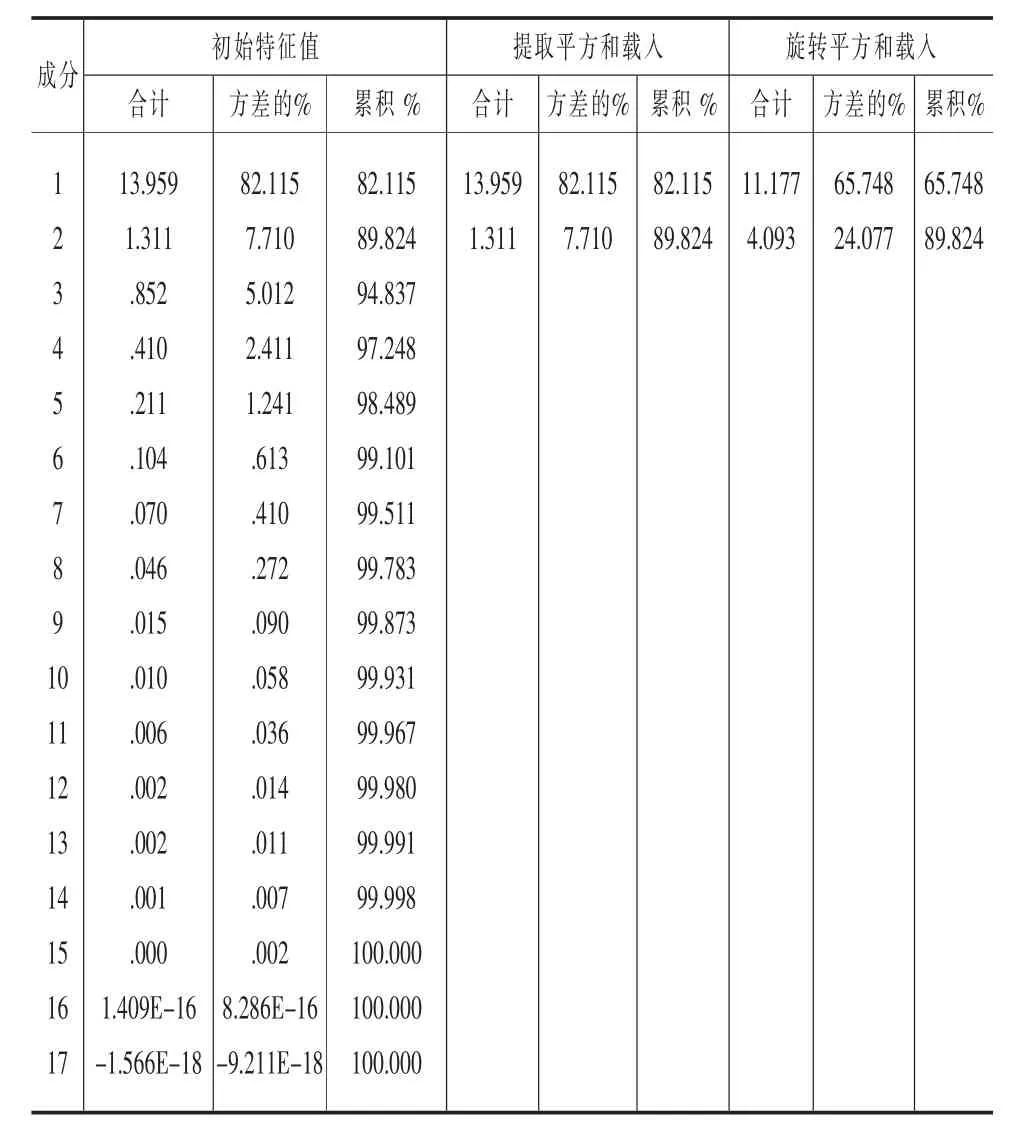

由于原始数据存在数量级差异,所以首先将数据标准化去除量纲影响,其次对处理后的数据进行相关性分析,结果表明大部分相关系数都较高在0.8 以上,各变量呈较强的线性关系,表示适合做因子分析。通过主成分法提取公因子,得到如表2所示结果。由表2可知共选取两个因子,其对样本方差的累计贡献率达到了89.824%,原有信息丢失较少,提取两个因子能对问题进行很好的解释。同时得到初步的成分矩阵,如表3所示。

表2 因子解释原有变量总方差情况

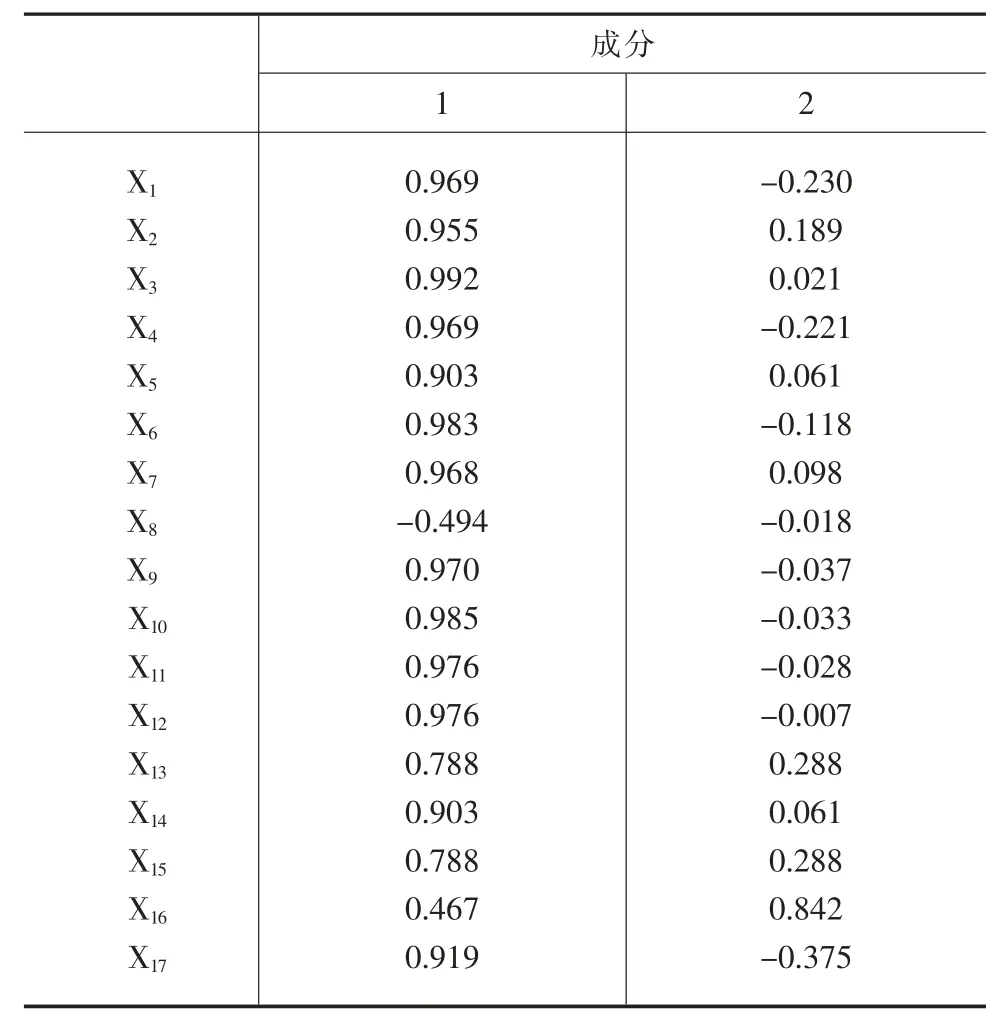

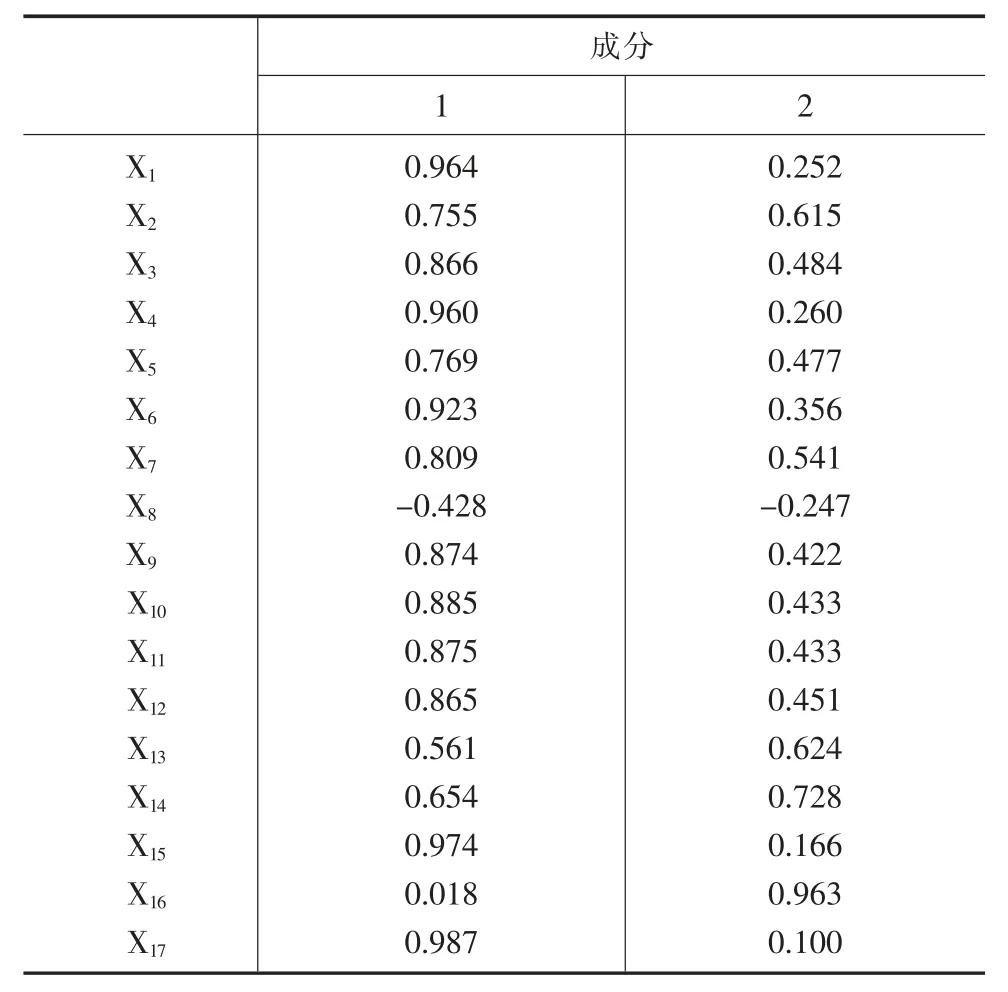

观察初步的成分矩阵,发现各公因子的典型代表量不是很突出,各指标前几个公因子上均有相当程度是载荷值,难以合理解释其实际意义,因此进一步选择最大方差法进行旋转,得到旋转后的成分矩阵,如表4所示。

根据旋转后的成分矩阵提取两个主因子,第一个主因子在二级指标产业创新能力、产业投入能力上有很大的载荷,因此定义综合描述产业投入能力和创新能力;第二主因子在二级指标产业产出能力和支持环境上有较大的载荷,因此定义综合描述产业产出能力和支持环境。

表3 因子载荷矩阵

表4 旋转后因子载荷矩阵

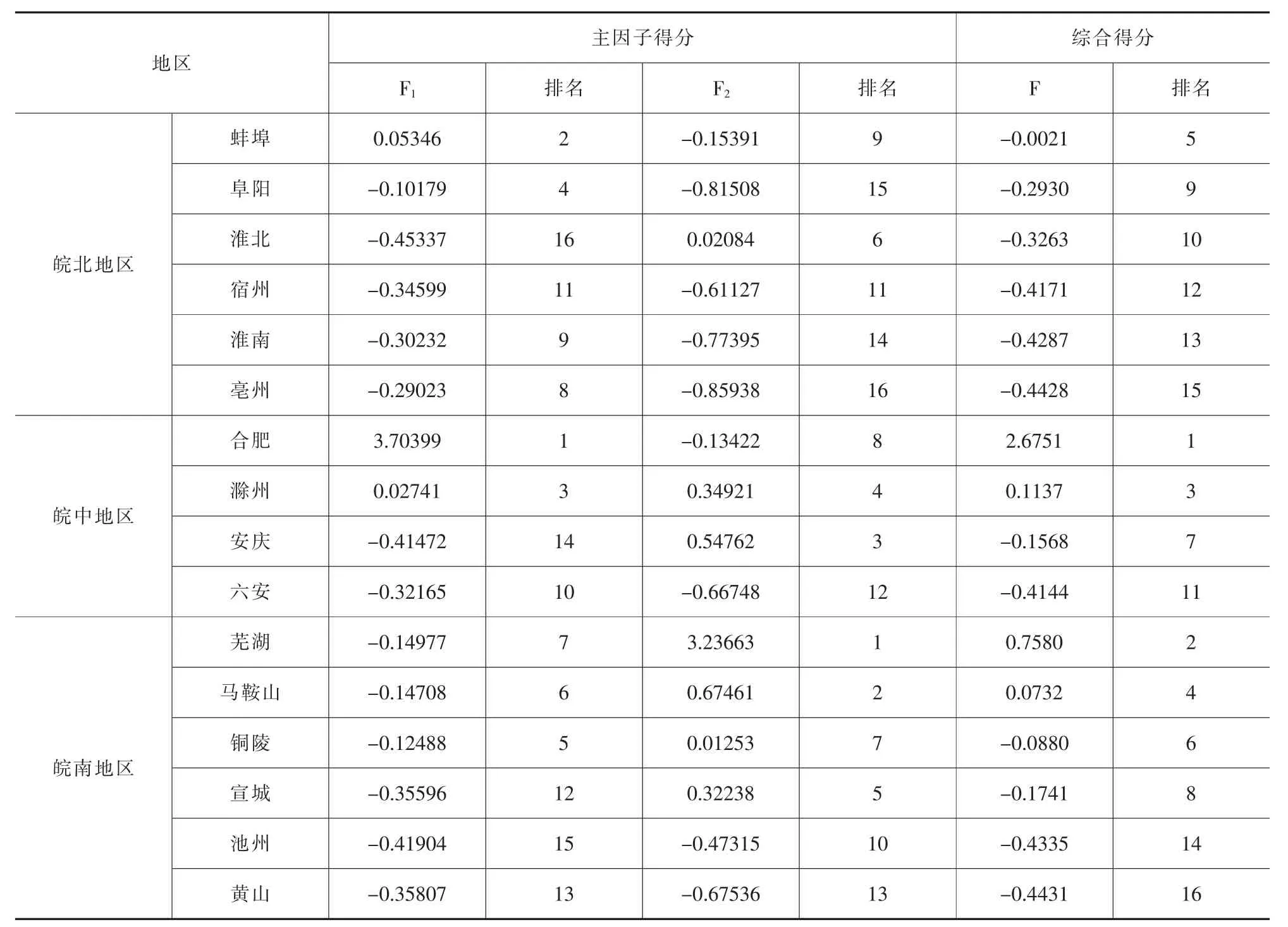

将各因子的方差贡献率作为权数,得到高新技术产业竞争力水平综合得分公式,并计算综合得分,结果如表5所示。

表5 安徽各市高新技术产业竞争力综合评价

由表5可知,排名在前4 位的竞争力综合得分均为正,分别为合肥、芜湖、滁州和马鞍山,且合肥的综合得分与后三个地市的得分差距较大,超过了2,而芜湖、滁州和马鞍山三市的综合得分都小于1。从排名第5 的蚌埠市开始,后面地市的综合得分都小于0,可见这些地市的高新技术产业竞争力水平较低。从区域划分来看,皖中地区整体竞争力最强,其次是皖南地区,皖北地区整体竞争力最弱。全省高新技术产业发展不均衡,综合竞争力较高的皖中和皖南地区内仍然存在综合竞争力较低的地市。如平均排名第二的皖南地区内有排名最后的黄山市,在空间上呈现两级分化现象。可见高新产业综合水平较高的地市未对邻近的地市起到显著的带动作用。

(二)安徽各市高新技术产业竞争力水平聚类分析

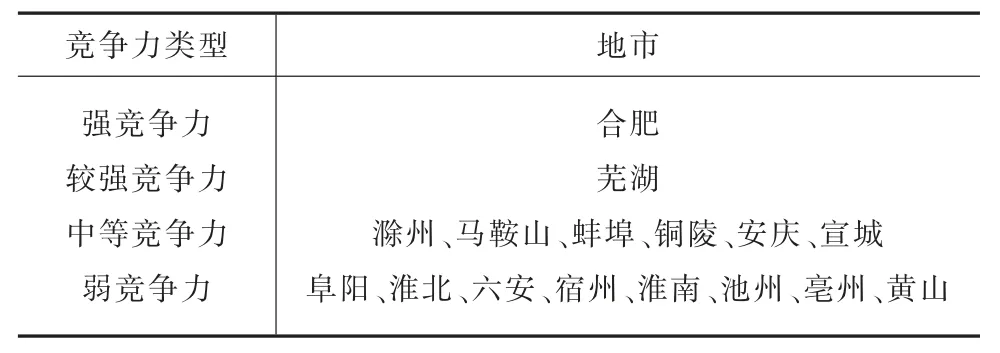

在对安徽各市高新技术产业竞争力综合评价后,进一步地根据各市综合竞争力得分划分四个类型,分别为强竞争力、较强竞争力、中等竞争力和弱竞争力,每个类型下的地市分布如表6所示。

表6 安徽各市高新技术产业竞争力分类

由表6可知,具有强竞争力的地市只有合肥,其代表产业投入能力和创新能力的因子排名第一,而代表产业产出能力和支持环境的因子排名第8位。合肥市作为安徽省经济发展中心,同时分别是合肥都市圈和皖江城市带的核心城市,拥有全省优质的人才资源和科学技术。2017年,16 所中央驻皖科研院所中有一半位于合肥市,且科研对象包括物质科学、电子科技、通用机械等等。位于合肥市的省级以上研发平台占全省29.66%,国家重点实验室占全省的70%[11]。此外,合肥市内有包括中国科技大学、安徽大学、合肥工业大学在内的多所高校,为高新技术产业培养大量高素质科技人才的同时,还丰富了产业内的科技创新成果。由此可见,合肥市的高新技术产业依托各种资源形成了比较优势,其竞争力水平最高。

具有较强竞争力的地市只有芜湖,其各主成分因子得分排名与合肥相近却相反,其排名第7 位,而排名第1 位。由于其在权重较大的第一个主因子上得分较合肥低,因而芜湖被分在了“较强竞争力”一类。相比于合肥,芜湖在高新技术产业上的投入较少,然而其整体发展态势良好。芜湖市以打造国家级旅游目的地,先进制造业基地为目标,依托其良好的资源在旅游服务业和汽车及零部件等行业上有所进步,如2017年高新技术企业“奇瑞汽车”的营业收入在一百亿元以上。芜湖市内以海螺型材、奇瑞汽车为主的高新技术企业带动了全市的产业发展。其他方面,芜湖高新区的营业收入和高新技术企业数仅次于合肥高新区。综合可见,芜湖市的高新产业竞争力水平在合肥之后是合理的。

具有中等竞争力的地市有滁州、马鞍山、蚌埠、铜陵、安庆和宣城。其中,滁州和马鞍山两市总体得分大于0,且各自的主成分因子得分排名都较靠前,而后四个城市得分和各因子得分都处于中游位置。值得一提的是,滁州是16 个地市中唯一一个两个主因子得分都大于0 的地市,且排名分别为第3和第4 位。可见,滁州的高新技术产业整体发展情况良好,且具有发展潜力。蚌埠和马鞍山市产业特色鲜明,高新技术企业相对较多。铜陵、安庆和宣城三市在产业投入和创新能力上得分较低,而在产业产出和支持环境上得分较高。

具有弱竞争力的地市有阜阳、淮北、六安、宿州、淮南、池州、亳州和黄山。这六个地市的综合竞争力和主因子得分都较低,其中淮北的得分排名垫底,亳州的得分排名垫底;池州的得分和阜阳的得分排名全省倒数第二。可知,淮北和池州在产业投入和创新方面有所欠缺,而亳州和阜阳在产业产出和支持环境上有所不足。这些城市缺乏优质的科学技术人才和成果,产业特色不鲜明且发展动力不足,无法依托基础产业发展高新技术产业,因此整体竞争力较弱。

综上所述,安徽省高新技术产业竞争力整体较低,具有较强竞争力的只有合肥和芜湖,其余城市由于高新技术产业发展滞后导致竞争力水平较低。

四、结论与建议

本文通过因子聚类分析法对安徽省16 个地级市的高新技术产业竞争力水平进行综合评价并分类。结果表明,安徽省高新技术产业竞争力整体较低,各市发展不均衡,综合水平较高的地市未对邻近的地市起到显著的带动作用。进一步地根据综合竞争力水平将安徽各市归类为强竞争力、较强竞争力、中等竞争力和弱竞争力四种类型。其中,只有合肥具有强竞争力,芜湖竞争力较强,滁州、马鞍山、蚌埠、铜陵、安庆和宣城竞争力中等,而阜阳、淮北、六安、宿州、淮南、池州、亳州和黄山最弱。

综合以上分析,对促进安徽高新技术产业发展提出以下建议。从各市来看,首先,对于综合竞争力水平排名前五的地市来说,在保持各市基础产业平稳发展的前提下,依据各市实际情况,利用好当地资源重点发展和培育计算机软件、汽车及零部件、食品医药和新材料等特色产业基地,通过产业集群提升当地高新技术产业的竞争力,并通过积极地与邻近地市开展合作交流带动其共同发展。其次,对于综合竞争力排名靠后的地市来说,应首先打牢基础,发展本地主导产业,然后通过积极与外部合作引入资源、资金和人才,为当地的高新技术产业发展奠定基础。从全省来看,一是政府应通过制定和完善相关的政策来加强对高新技术产业的扶持力度,特别对于中小型和民营性质的高新技术企业应加大政策支持和市场指导。二是拓宽融资渠道,进行科技金融创新。有些地市在科研投入经费上有所欠缺主要与资金来源渠道单一和资金筹措困难有关,因此开创多元化的融资方式,为科研投入较弱的地市提供资金具有迫切的实际意义。三是应重视培养高素质科学人才。高新技术产业属于知识密集性产业,人才和智力是其发展不可或缺的首要因素。在培养人才上可从以下几个方面入手:注重各高校的科学实践教育,促进产学研一体化,同时引进国际先进的人才和技术,通过加强交流与合作使人才高效流动,促进全省高新技术产业的持续发展。