辽代陶瓷鸡冠壶造型研究

刘茜

(景德镇陶瓷大学设计艺术学院,景德镇市,333001)

0 引言

中华文化在世界文化林中呈现出一幅历史悠久、积淀深厚的面貌,吸引着世界各地的人想要了解中国文化。中国自古是一个多民族融合的国家,汉文化与其他少数民族文化共同组成了优秀的中华文化。感受中国文化,必然少不了要了解中国的少数民族文化。辽代是我国古代由契丹族建立的王朝,共历经了210年,孕育出独特的契丹民族文化。

众所周知,陶瓷是中华优秀文化的结晶。在辽国宽广的土地上,同样也产生了令人惊叹的辽瓷艺术,鸡冠壶就是其中一个典型的代表。鸡冠壶以造型似“鸡形”得名,广泛运用于游牧民族的日常生活中,作为生活器皿,造型是其最重要的形式要素,承载了人民生活与情感的方方面面。器物造型的变化具有重要的研究价值,而器物变化背后的文化性原因则更加值得我们深入思考和探究。

1 辽代陶瓷鸡冠壶概述

辽国的领土疆域在我国北方广大的草原地区,在这宽广的地域中,出土了许多精美的辽瓷。关于辽瓷的定义,有广义和狭义两种,广义的辽瓷是指辽代辖境内出土的所有瓷器,狭义的辽瓷是指在辽代、辽国、辽窑出土的,具有契丹族特征的瓷器。从辽瓷的定义中可以发现,辽瓷的类型可以分为两种,一种是契丹民族特有的瓷器类型,另一种具有中原特征的瓷器。这是因为一方面契丹族自身带有强烈的民族文化,另一方面长期与汉族杂居,本民族文化与中原汉文化相互渗透,成为了辽文化的一部分。陶瓷作为人类生活的产物,承载着众多与人类社会经济、政治、思想、文化、宗教以及日常生活有关的印记。而最能代表辽代特色的瓷器就是鸡冠壶,此器物熔铸了辽时期独特的文化范式和审美理想,从中可以反映此民族的生活方式、经济条件、工艺技术等一系列的发展演变,具有重要的研究价值。

鸡冠壶源于游牧民族使用的“皮囊壶”,壶的上部饰有鸡冠状孔鼻或鸡冠状提梁,故名“鸡冠壶”。又因部分壶形似马镫,所以也叫“马镫壶”。此类器型制作起来十分麻烦,一般为手制成型,到后期才演变为轮制。那为何契丹族人民还这么喜欢此类器物呢?这与契丹的游牧文化有很大的联系,早期的契丹族世代生活在广大的草原地区,便于游牧生活使用的皮囊容器就十分受欢迎了,它是用来乘装酒、奶、水等液体的,具有轻便易携带、耐用不破损的优点,陪伴着草原上的契丹战士渡过居无定所的游牧生活。由此,皮囊壶器物成为了这个民族文化的象征,制瓷业发展起来后,源于皮囊壶的陶瓷类鸡冠壶就生产得越来越多。但是随着时代的发展和生活的变迁,鸡冠壶也随着人们的生活转变产生了一系列的变化,这些变化在一定程度上反映了当时契丹人民的生活状态。可以说,一个鸡冠壶的演变史就是一部物化的辽代发展史。鸡冠壶作为实用器皿,造型是它最关键的形式要素,这也是它能成为辽代典型器物的主要原因。

2 辽代陶瓷鸡冠壶的造型分类

人类的造物活动从对形的把握开始,造型是一件器物最基本的形式要素。实用器皿的造型是基于人类生活需要产生的,反映着社会生活的方方面面。鸡冠壶的形制源于传承已有的皮囊容器,壶身上匾下圆,一般早期造型偏圆、偏矮,中后期渐渐抬高、变瘦,在上部有一个长管状壶口,有些为圆足底,有些没有底足,直接以壶身为底,有的在壶口旁有一片鸡冠状的峰,并带有一个或两个孔系用于提携,有的则附有一个提梁用于端拿,整体来看与“鸡”的形象十分相似。辽国大约跨越210 年的时间,其窑口众多,地域分布广,细分之下,鸡冠壶的类型还是有较多差异的,从时间和地域的分布中就可以明显看出。

关于鸡冠壶的类型,李文信先生在《辽瓷简述》一书中将其分为五种形式:扁身单孔式、扁身双孔式、矮身横梁式、扁身环梁式和圆身环梁式。①而李红军先生在《辽代陶瓷鉴定与鉴赏》中分为两个发展序列,一是穿孔式序列,有扁身单孔式和扁身双孔式两种;二是提梁式序列,有矮身横梁式、扁身环梁式、扁身折梁式、扁身绳梁式和或圆身捏梁式五种。②考古学者路菁则根据考古类型学方法将其更加细分为两大类多型多式,两大类为提梁型和穿孔型,提梁型按提梁形状不同又可分为A、B 两型,A 型有Aa 五式,Ab 四式,B 型有Ba,Bb;穿孔型也分为A、B 两型,A 型有Aa五式,Ab 三式,B 型有四式。③

以上分类方式都各有其合理性,前两种是基于鸡冠壶造型差异来分,后一种相对较细致但不够简明。鸡冠壶是契丹民族造物文化的结晶,作为文化,自然是有其艺术性存在,但它作为器皿,更大的性质是体现在实用性方面,所以笔者认为基于使用功能产生的造型要素是鸡冠壶分类的重要参考条件。结合李文信与李红军两位先生的分类方式,将其分为两个发展序列,一是适应游牧生活使用的穿孔式序列,包括扁身单孔式和扁身双孔式;二是适应定居生活的提梁式序列,包括矮身横梁式、扁身环梁式和或圆身捏梁式三种。

2.1 穿孔式鸡冠壶

此序列壶口旁有鸡冠状的穿孔系,这个穿孔的作用是为了方便系绳穿过,使用时挂在腰间或马背上,这是在适应游牧生活下产生的器物,具有典型的契丹文化特点。这个序列下的鸡冠壶都以扁身为主,根据穿孔的不同可以分为扁身单孔式与扁身双孔式。

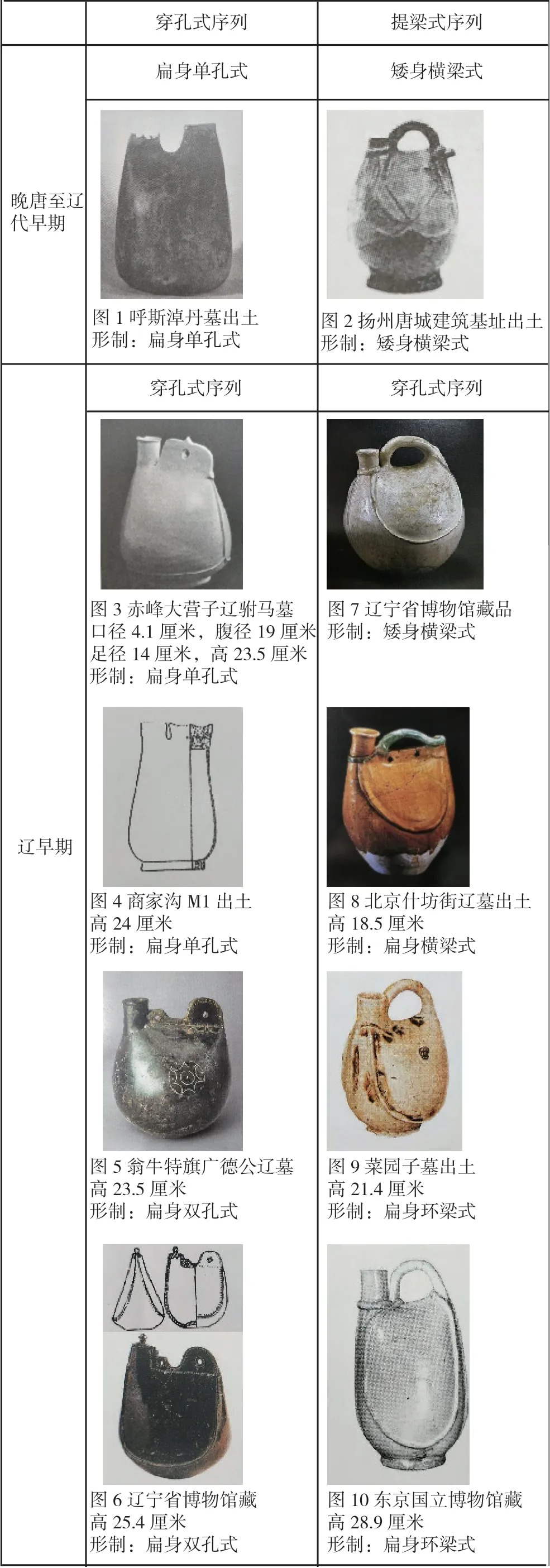

①扁身单孔式(如图1、图3、图4)

扁身单孔式鸡冠壶流行与辽代早期,做工较粗糙,造型保留了较多皮囊容器的特征,一般都采用曲线、弧线、长斜线、小直线。单孔系,管状口,壶体上部扁瘦,下部丰满,鼓腹,底足为平底或圈足。

下表根据辽瓷的编年顺序和鸡冠壶出土的地域分布,对鸡冠壶的类型演变整理:

表格1:辽代陶瓷鸡冠壶的编年分析和演变图

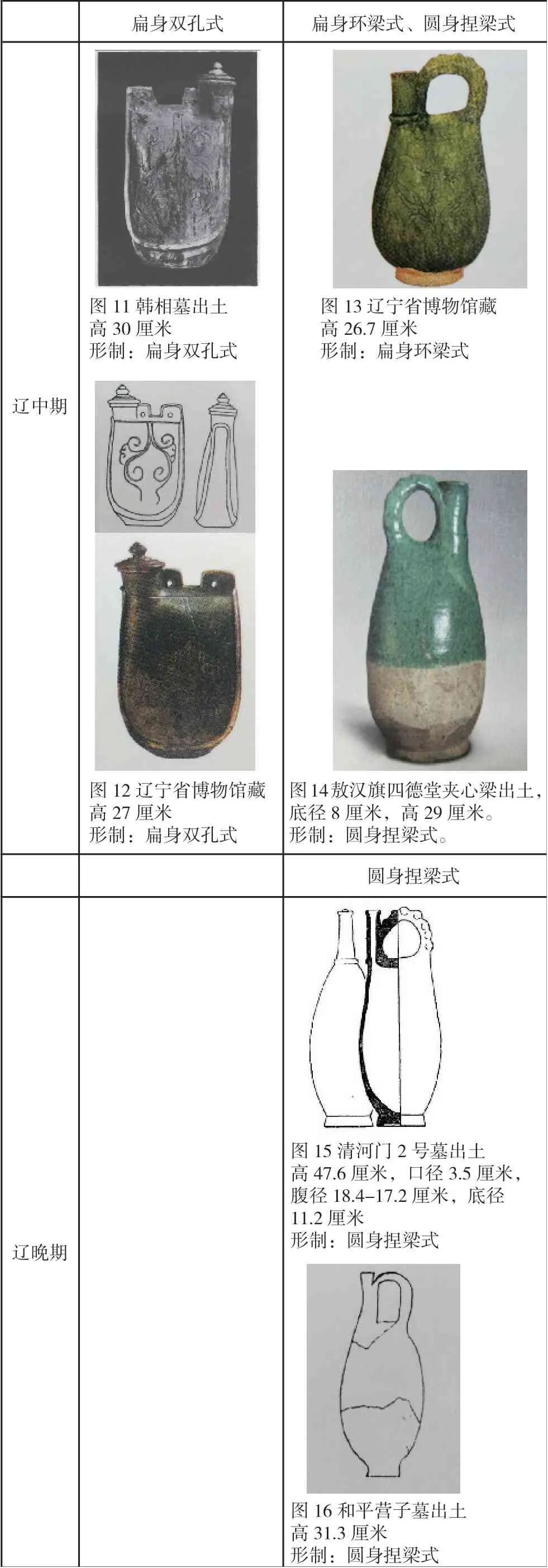

②扁身双孔式(如图5、图6、图11、图12)

扁身双孔式是在扁身单孔式的基础上形成的,除了增加为双孔外,壶型样式也增加了,出现了不少扁长方形的壶体,壶身上下等宽,呈长方形,管状口增加了盖钮,平底内凹,可以立置;还增加了一些呈等腰三角形的壶体,上扁下宽。多运用折线、斜线、弧线、短直线,底足有平底、平底内凹、圈足三种。

2.2 提梁式鸡冠壶

此序列的类型比较丰富,最大的特点就是壶上部的提梁把手,提梁的作用是便于手持端拿,适合定居生活使用,这是受到中原文化影响下的器型,根据壶型和提梁的形状可分为矮身横梁式、扁身环梁式与圆身捏梁式。

①矮身横梁式(如图2、图7)

这一种形式承袭了唐代已有的横梁式鸡冠壶,这可从西安出土的一件唐代白瓷鸡冠壶中得到印证。④矮身横梁式鸡冠壶流行于辽代早期,壶身整体呈扁球形,相对较矮,上部有呈弧形的横制提梁,紧贴着管状口。②扁身环梁式(如图8、图9、图10、图13)

此式壶是一种过渡形式,在早期矮身横梁式的基础上形成,并影响了圆身捏梁式的产生。壶身一般上扁下圆,上部有管状口,提梁整体比横梁式增高,中间呈半环形向上隆起。后期梁的两端距离逐渐拉近,甚至变为环形状。

③圆身捏梁式(如图14、图15、图16)

这是由扁身环梁式过渡来的一种器型,提梁已变为圆环状,并特意留有手指捏纹,形似“鸡冠”,器身整体呈圆柱状,管口细长,无论是器身还是管口,较前相比都增高了很多,虽腹部同样为圆鼓状,但相比之下还是显得高瘦。

3 辽代陶瓷鸡冠壶造型的演变规律

现如今已出土的和有文献记载的鸡冠壶数目众多,基本上都有典型的契丹族的文化特征,所以鸡冠壶可以成为辽瓷的代表。但辽瓷的时间跨度大、空间分布广,鸡冠壶的形制也随着时间的推移产生了一系列变化。

3.1 类型变化

辽代鸡冠壶主要为两大发展序列、五大类型,这些器型之间是有一定延续性与关联性的。在辽代发展的同一时期内,穿孔式和提梁式是同时存在的,并各自有其继承与演变的规律。

首先,在穿孔式序列中,最早出现了扁身单孔式,流行与辽代早期,在此基础上形成了扁身双孔式,这个转变不仅仅体现在由单孔变为双孔,同时还增加了几种新创的体形,由单一的扁圆体变为扁圆体、长方形体、等腰三角形体同时存在,辽中期以后扁身双孔式成为穿孔式序列中的主流,渐渐取代扁身单孔式。

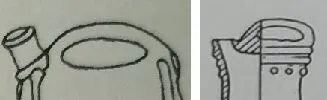

图18 环梁

图17 横梁

图18 捏梁

其次,在提梁式序列中,第一种矮身横梁式是在辽建国前就已经出现的一种类型,建国后根据本国使用情况转变成了扁身环梁式,此式的种类也不单一,还有扁身折梁式与扁身绳梁式。提梁式序列发展到中后期,圆身捏梁式流行甚广,此式的梁同样是环梁式的,只是增加了手指捏纹,最大的变化在于器身由扁圆变为中间略鼓的圆柱体。

最后,观察辽代晚期的出土情况,单孔式序列的鸡冠壶已经消亡,而圆身捏梁式的鸡冠壶一直延续到辽代晚期,直至灭国。

3.2 形体变化

无论是穿孔式序列还是和提梁式序列,将之与其他起装乘功能的同类器物对比,鸡冠壶的整个形体是相对较浑圆的,但观察鸡冠壶自身的发展,其中的变化还是相对较明显的。

按时间顺序排列来看,晚唐至辽早期是鸡冠壶较原始的形态,整体矮胖、浑圆,如早期赤峰大营子墓发现的扁身单孔式鸡冠壶,高23.5 厘米,腹径19 厘米,整个身子比例接近球形。经过辽中期的发展,矮胖的特征还在,但已经有了转变的趋势,整个壶的肚子没有那么鼓胀,高度有所提升,而且出现了呈长方体和等腰三角形体的新造型。最后发展到辽代后期,可以明显地看到,矮胖的体形特征已经消失了,整个壶身呈现高瘦的状态,肩部收紧,腹部由圆鼓变为略鼓。如图中圆身捏梁式壶已经高达33.4 厘米,而腹径只有14.8 厘米,显出一副直立挺拔的姿态。

3.3 提梁变化

提梁式序列是从辽代建国前就有的器型,建国后结合本民族文化和使用习惯,形成了具有代表性的特色器物。这一序列的鸡冠壶一直受到汉文化与本国文化的交叉影响,其造型的变化贯穿于整个辽代的发展历程,同时暗示了辽王朝被中原国同化的历史命运。

这类壶型的变化相对穿孔式是较丰富的,不仅体现在形体由浑圆渐渐变高瘦,而且体现在提梁把手的变化上。最开始的矮身横梁式是继承唐代白瓷鸡冠壶的横梁式,横置于壶体上部,紧挨壶口,高度较矮。后来发展的环梁式承袭了横梁式的本质特性,但横梁整体逐渐向上抬高,中间隆起,两头间距缩短,最后变为环状。环梁还可细分为折梁、绳梁和捏梁,晚期的圆身捏梁式就是环梁的变体,有些只是变为了圆环状,有些保留前期环形不变,最明显的变化就是特意增加了手指捏纹的痕迹,形似“鸡冠”。

3.4 地域变化

辽代疆土辽阔,已发现的窑口众多。从辽瓷的出土情况看,主要类型可以分为契丹本土器型和受中原影响的器型,从鸡冠壶出土的地域分布情况看,也能发现其中的规律。

佟柱臣先生将辽瓷鸡冠壶的分布地区总结为:东到辽宁法库叶茂台,西到内蒙古阿拉善左旗红旗乡,南到江苏南通,北到黑龙江朱家坎。⑥其中辽上京道、中京道为鸡冠壶分布的中心地带,并且多出土带有契丹民族特色的穿孔式序列鸡冠壶。从地形上分析,这里有着十分辽阔的大草原,适应游牧生活的契丹族主要聚集于此。而在辽国的边界地带出土的鸡冠壶较少,到了中后期,在中原相接的东京道、南京道、西京道地区出土了较多的提梁式序列鸡冠壶,而大多数汉人与转向定居生活的契丹人多居住于此。

4 辽代陶瓷鸡冠壶造型演变原因

4.1 为适应生活方式的转变

鸡冠壶首先是满足实用功能产生的器物,如果人们的需求改变,基于实用性的器物造型必然会随之变化。

首先,在穿孔式序列中,单孔式变为双孔式,器型由圆变方,都是为了更适应游牧民族马上生活的需要。单孔式鸡冠壶只有一个孔系,承重量小,在马上使用时很容易将孔系或系绳坠断。经过改进变为双孔系后,可以增强牢固性。而原先壶体圆鼓,在马上的动作幅度大,圆鼓鼓的器物容易滚动,不便使用,将其改为扁平的壶体,更有利于马上活动时携带。

其次,提梁式鸡冠壶演变为壶体和提梁越来越高,从横梁变为环梁,并在中后期出土更多,这些变化皆与人们的生活习惯和使用方式有关。前期辽代人们皆席地而坐,中期以后才从中原传入桌、椅使用,但要注意的是,这时契丹族使用的椅子较高,桌子较矮,桌椅相差大约30 厘米。使用这样的家具,人就要坐在相对较高的位置,为适应这种生活坐姿的变化,器物的身高自然要变高,提梁把手也要相对变高,这样更便于使用。

最后,辽代晚期提梁式鸡冠壶取代穿孔式鸡冠壶则是游牧民族转向定居生活的产物。提梁有利于提拿使用,圈足有助于平面摆放,很适合定居生活。随着居住在辽国的汉人增多和转向定居生活的契丹人越来越多,提梁式鸡冠壶在辽代中晚期十分流行。

4.2 中原汉文化对契丹文化的影响

辽代建国前,契丹社会一直过着“转徙随时,车马为家”的生活,辽建国后,一方面大力发展经济,另一方面通过各种手段与较为发达的中原地区接触,受到了汉文化的极大影响。据文献记载,契丹族通过战争的方式掠夺中原地区的人口及财富,往往“每略一地抢掠一空”,或“尽驱人民入番”。所谓“入番”是指将俘获的人口北迁到契丹地区。这些被掠走的人中经常会有各类手工匠人,其中就包括磁州镇和定州曲阳县的制瓷工匠,他们为辽国带来了大量技术和人才。大量的事实证明,辽代制瓷工匠主要来源于中原定窑、磁州窑等制瓷窑场,他们带来了中原地区的制瓷技术和烧造工艺,同样也会将中原汉族的制瓷风格融入到辽瓷的制作当中。

另外,契丹族自始至终受到中原文化的影响。辽代早期器物多浑圆敦厚,是受唐代器物以肥为美的审美观影响,而中后期形体也增高、变瘦,是受到北宋时期崇尚苗条清秀的审美观影响。

4.3 经济社会的推动

辽建国后,大力发展本国经济,再加之与当时经济实力强盛的北宋交往频繁,促进其经济不断发展,生活资料日益丰富。辽代由早期单一的畜牧经济体制转向畜牧、农耕、手工业生产和商业综合发展的社会经济,这种综合型的社会经济更有利于辽国的经济发展,并使越来越多的契丹人从游牧生活转向定居生活,对适合游牧生活使用的穿孔式鸡冠壶的需求自然减少。再加之在当时的契丹社会,陶瓷类制品还是属于上层人士和有一定经济实力的部分人群使用的,他们以使用陶瓷品来显示其地位和经济实力,所以经济越发展,越追捧陶瓷,这促进陶瓷不断适应人的需要向前发展。同时,中原汉人口也不断增多,使得对陶瓷类器皿的需求越来越大,特别是对适宜定居生活的提梁式鸡冠壶的需求愈加增多,并且造型变化也相对丰富起来。

4.4 制作工艺的改进

前面已经叙述过,辽代的许多工匠来源于中原地区,此时的北宋的制瓷业空前发展,这必然会给辽国带来较为先进的制瓷工艺。

辽代早期的鸡冠壶制作多是用手工捏制拼接而成,制作较为粗糙且费时费力,后期发展为圆身式的鸡冠壶,与其制作工艺的进步有很大联系。扁身式的鸡冠壶体形上下大小不一,曲度变化较大,不利于拉坯成型,更难以机械生产,制作起来费工费时,严重影响产量和成本,制作工艺改进为拉坯成型后,器身就改变成圆体了。鸡冠壶的圆身利用拉坯技法成型,更便于机械制坯,并大大增加产量,降低成本,因此使得圆身式鸡冠壶在辽代晚期受到广泛追捧。

5 结语

器物的形成与发展与人类的生活息息相关,通过研究古人遗留下来的器物可以确证已逝去的文化形态。鸡冠壶是契丹民族文化的标志,从器物的组合共存关系中可以了解这个民族的文化构成。鸡冠壶造型的变化再现了这个民族的物质生活状况和精神文化内涵,在一定程度上反映了人民的生产生活方式、审美价值追求、经济组织形态以及工艺技术水平等状况。从研究中发现,器物的造型与人们对其功能的需求有直接的联系,不同的需求指示着不同的功能,由此产生器物的不同造型。这与中国自古以来器物造型以功能为中心的设计思想不谋而合,值得现当代实用器物设计的继承和发扬。

注释

①李文信:《辽瓷简述》,《文物参考资料》,1958年第2 期。

②李红军著:《辽代陶瓷鉴定与鉴赏》,江西美术出版社,2003 年5 月,第76 页。

③路菁著:《辽代陶瓷》,辽宁画报社出版社,2002年12 月,第81-89 页。

④转引自李红军,《辽代陶瓷鉴定与鉴赏》,江西美术出版社,2003 年5 月,第89-90 页。

⑤图1 来源于张柏忠:《科左后旗呼斯淖契丹墓》,《文物》,1983 年第9 期。

图2、5、7、8 来源于李红军著:《辽代陶瓷鉴定与鉴赏》,南昌.江西美术出版社,2003.5,第87 页、第218 页。图3、14 来源于佟柱臣著:《中国辽瓷研究》,北京.社会科学文献出版社,2010.8,第17 页、第9 页。

图4、6、9、10、12、13、16 来源于路菁:《辽代陶瓷》,沈阳.辽宁画报出版社,2002.12,第84-89 页。

图11 来源于河北博物馆、河北省文物管理处《河北迁安上芦村辽韩相墓》,《考古》,1996 年第3 期。

图15 来源于李文信:《义县清河门辽墓发掘简报》,《考古学报》,第8 册。

⑥佟柱臣著:《中国辽瓷研究》,北京.社会科学文献出版社,2010.8,第55-56 页。