海上发射平台未来前景

中国船舶工业综合技术经济研究院 白雪梅 洪鸿雁

2019年6月5日,我国在黄海海域用长征十一号运载火箭成功完成“一箭七星”海上发射技术试验,标志着我国成为世界上第三个掌握海射技术的国家。中国的这次海射试验引起了掌握该项技术的先驱——俄罗斯的关注,俄罗斯航天政策研究所所长向俄罗斯卫星通讯社表示,中国史上首次运载火箭海上发射是世界级的成功,证明了中国在研究和利用太空领域能力的提升。

国外海上发射平台发展现状

采用海上平台发射相比传统的陆基发射台,主要具有两大明显优势:一是海上发射可以灵活选择发射点,有效解决落区安全性问题;二是降低火箭发射和卫星运营成本。国外海上火箭发射构想已久,发展至今已经有五十余年的历史,大体经历了三个发展阶段。

1、第一阶段(1965年-1994年)美欧主导前期研究

1964年-1988年,意大利罗马大学和美国NASA从位于肯尼亚海岸的“圣马科”固定平台上发射过多枚航天器。意大利国家空间项目构想开始于20世纪60年代,1962年决定在非领海建造发射平台,并命名为“神圣的象征”(Saint Mark),意大利首个空间项目圣马科(San Marco)也由此得名。圣马科发射场位于非洲东部肯尼亚东海岸的恩格瓦纳海湾,于1966年投入使用,最初用于美国研制的“侦察兵”运载火箭,主要发射“探险者”号轨道探测器、空间电火箭试验卫星以及军用秘密卫星,同时也为欧洲国家发射一些科学探测和试验方面的卫星。圣马科发射平台包括两个不同类型的平台,一个做火箭发射台,另一个是控制发射的指挥所。圣马科发射场的成功验证了运载火箭海上发射的可行性,突出了海射火箭高效率、低成本等优势,同时为海上发射公司的成立提供了参考信息。

2、第二阶段(1995年-2009年)美欧俄主导商业化运营

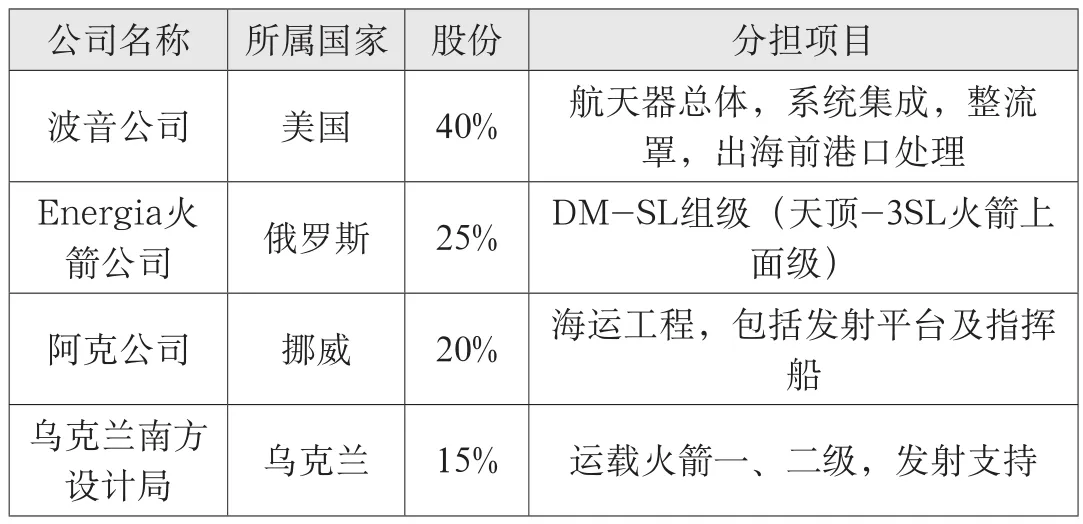

1995年,美国波音公司、挪威阿克公司(Aker Solutions)、乌克兰南方设计局(KB Yuzhnoye/PO Yuzhmash)和俄罗斯Energia火箭公司四国四家公司共同出资组建了海上发射公司(Sea Launch venture),该公司也是目前世界上唯一提供海上发射服务的国际化公司。1999年3月,海上发射公司在其海上发射平台“奥德赛”号上成功发射了第一枚运载火箭。该平台是由日本住友重机械工业株式会社在1983年建成的海上移动石油勘探和钻井平台改造而成。该平台120米长,69米宽,拥有1.245万马力动力,空载排水量为30000吨,水下排水量为50600吨。

此后海上发射公司陆续执行商业发射任务,但是成功率不高,商业运行也不顺畅。由于受债务问题、发射失利等诸多问题困扰,2009年6月22日,海上发射公司宣告破产。

图1. “圣马科”海上发射平台

表 海上发射公司构成情况

3、第三阶段(2010年至今)曲折发展

2010年,海上发射公司重组,重组后俄罗斯能源火箭公司占95%的股份,美国波音公司占3%,挪威公司占2%。重组后,海上发射公司继续进行商业卫星发射活动。然而2013年搭载荷兰“国际通信卫星-27”的“天顶-3SL”运载火箭从太平洋海域发射升空,由于一级火箭发动机关闭导致火箭坠入发射平台附近海域,给海射公司业务发展带来打击。自首飞开始至2014年,海射公司共执行36次发射任务,其中32次成功,1次部分成功,3次失败,成功率为88.89%。

由于俄罗斯与乌克兰的紧张关系以及其他原因,海上发射公司业务于2014年暂停,并于2016年进行项目销售谈判。2016年9月,俄罗斯S7集团成为海上发射公司的所有者,包括海上发射指挥船、“奥德赛”号发射平台、地面设备以及海上发射公司包括商标在内的知识产权。从俄罗斯航天局网站发布的最新消息获悉,S7集团已明确表示将重启海上发射业务时间表,计划于2019年底恢复,该公司已开始重新激活海上发射设施,打算于2019年12月至2022年间用海上浮动发射平台进行12次发射。第一次发射定于2019年12月举行,2020年计划举行3次发射,2021年与2022年各安排4次发射。S7集团海上发射系统包括:

图2 “奥德赛”海上发射平台及总装与指挥控制船

图3 我国首次在黄海海域成功实施运载火箭发射技术的海射平台

发射平台:长132米,宽67米,原为北海油田的一座石油钻井平台,遭火灾破坏,经挪威夸纳海事集团负责修复并改建成发射平台,定名为“海洋奥德赛”,重达3.1万吨。平台配有两套动力装置使它具有自主航行的能力,航速可达12节左右。海上发射场平台上新建的空调厂房可容纳多枚火箭,并可为20名工作人员提供全套生活保障设施。平台为半潜式,下方有两排浮筒,当准备发射之前,浮筒会灌入大量海水,从而下潜到发射压载深度,排水量也会提高到4.6万吨,通过这种方式增加发射时的稳定性。

总装指挥船(ACS):长201米,排水量为3.4万吨,可容纳240名船员。甲板下有一长度67米的巨大车间用于存放和组装工作,能并排存放3枚完成总装的火箭,而且每枚火箭周围都有足够的工作空间。由挪威夸纳海事集团提供,用以进行火箭的总装,并实施发射指挥。

运载火箭:运载火箭为“天顶”(Zenit)号运载火箭,海射型运载火箭海上发射使用的运载火箭为“天顶”-3SL型。“天顶”系列运载火箭是一种全液体运载火箭,是苏联/俄罗斯运载火箭家族中一种较新的型号,1985年首次用于卫星发射。“天顶”-3SL为海上发射型,长近60米,直径3.9米。为了满足海上发射的性能要求和提高可靠性,海射公司对火箭的一级结构进行了加强,更换了二子级和上面级的制导计算机,增加了二子级和上面级的液氧贮量,它由乌克兰的南方联合体制造,但第三级和整流罩分别由能源中心和波音公司制造。该火箭能把重达6吨左右的负载送入地球同步转移轨道。“天顶”型火箭具有水平组装、自动起竖和自动加注的特点,适用于海上发射。

我国海上发射平台发展现状

2019年6月5日,我国在黄海海域用长征十一号海射运载火箭将技术试验卫星捕风一号A、B星及五颗商业卫星顺利送入预定轨道,试验取得圆满成功。这是我国首次在海上实施运载火箭发射技术试验,有利于更好地满足不同倾角卫星发射需求,促进我国商业航天发展。本次试验中长征十一号海射型固体运载火箭是以民用船舶为发射平台,是由一艘大型半潜式驳船改装而成,其甲板面积巨大,长110米,宽80米,可装载火箭、各种保障车辆以及各类相关设备。除发射平台外,本次发射还配备了“远望21”和“远望22”两艘火箭运输船,专门负责火箭的运输任务。随着造船技术的发展,目前中国的大型船舶企业具有足够的技术储备开展海上移动发射平台研制和各种高科技船舶的制造。

我国目前有4个陆基发射场,分别位于我国不同地域。我国陆基发射场因其位置、设计用途及功能不同,承担不同的发射任务,且发射任务饱满,长期以来,国家要求用途发射占据其全年的主要任务。商业用途发射任务难以排入陆基发射场的发射计划,伴随着民营火箭发射对发射场的需求进入了快速增长期,也会为近岸、离岸海上发射场或移动式海上发射平台建设提供市场需求支撑。

对我国发展海上发射装备的建议

当前的国际政治经济形势存在诸多不确定性,由高科技核心技术驱动的实体经济是国家综合国力的压舱石。目前,我国海上发射工程进展迅速,其它国家也在竞相研发,建议船舶相关部门与航天等部门开展相关海射合作,在国家政策和规划的指引下,紧抓机遇,发挥我国世界造船大国船舶建造的优势,抢占这一海上发射市场。

本次海上发射实验的成功,首次实现了“航天+海工”技术融合。建议通过船舶改装或研发先进的适于海上发射的平台,对研发高质量特殊用途的海工产品起到提质增效的作用。

“远望”号火箭运输船队自2016年8月开始执行长征五号首飞火箭的吊装和海上运输任务已有2年多,火箭运输船船上设备种类多、舱室空间小,特别是机舱空间狭小给设备和系统布置为今后的适用性带来很大的挑战。由于该船装载的货物为高尖端科技产品,对船舶的振动、过载、温度、湿度、盐度和装卸时的摇摆都提出了很高的要求。因此,考虑到未来的市场前景,加大相关船型升级换代的科研资金投入,加紧研发核心技术,为国家今后的海上发射任务或承担其它任务建造出更高质量的船舶。