下穿铁路斜交框架地道桥主要设计参数分析

李 森,于 洋,黄祖慰,雷俊卿

(1.北京交通大学土木建筑工程学院,北京 100044; 2.广西交通设计集团有限公司,南宁 530029; 3.中铁工程设计咨询集团有限公司,北京 100055)

铁路与公路在平面上交叉会产生交通干扰问题,修建框架地道桥是解决此类问题的有效方法[1-2]。国内学者对于框架地道桥进行了有益的探索,对框架桥的结构受力特性、设计计算方法、施工方法进行了研究[3-16]。国外学者对框架桥的研究集中于新材料在框架桥中的应用、动力响应分析[17-19]。其中,现有的对框架桥的受力特性的计算分析,多数采用板壳模型进行计算。但文献[9-10]中采用了实体单元建立数值模型进行分析,与板壳单元相比采用实体单元可反映更多细节的受力特性,比如实体单元模型可反映框架桥腋角对受力特性产生的影响。本文将采用实体单元对框架桥进行数值模拟。

框架地道桥的受力复杂,宽跨比、斜交角、载荷状态等条件不同的情况下,结构有不同的受力特性。以铁路斜交框架地道桥为研究对象,以某实际工程为背景,针对宽跨比、斜交角、高跨比、腋角尺寸这4个主要设计参数,研究在列车荷载作用下框架地道桥的受力特点。通过建立框架地道桥在不同参数下的有限元模型进行数值模拟,以研究其应力、竖向位移等结构响应结果,统计其中的规律。通过正交试验的方式提出所给出的4个主要设计参数对应力的影响程度,并给出建议的设计参数值。

1 计算模型的建立

1.1 依托工程简介

某下穿既有铁路框架地道桥,主体采用12 m+12 m两孔框架地道桥形式,桥体中线与铁路中线交角约为78°,桥主体沿铁路线的正交尺寸为27 m,桥宽14.65 m,顶板厚0.8 m,底板厚1 m,边墙和中墙厚1 m。框架桥截面尺寸见图1。上部腋角尺寸见图2,上部4处腋角尺寸相等。

图1 框架地道桥截面尺寸(单位:m)

图2 腋角尺寸(单位:mm)

框架地道桥采用C35混凝土、弹性模量3.30×104MPa、泊松比0.2、密度2 549 kg/m3。框架桥附近土体为粉质黏土,其内摩擦角φ=35°,容重γ=18 kN/m3,取地基基床系数为10 MPa。作用在边墙的土侧压力,根据公式(1)进行计算

(1)

式中,q为单位面积产生的主动土压力,kN/m2;γ为填土的容重,kN/m3;h为计算点到土体表面的距离,m;φ为土体的内摩擦角,(°)。

在计算时仅考虑主筋,主筋均采用HRB335,弹性模量2.1×105MPa,泊松比0.3,密度7 800 kg/m3。采用整体式钢筋混凝土模型计算,仅需要计算主筋和纵筋体积即可。钢筋体积如表1所示。

表1 计算考虑的钢筋

使用ANSYS建立模型,如图3(a)所示。该模型节点数27 249,单元数23 760。

图3 框架地道桥模型

1.2 钢筋混凝土的模拟

框架桥主体为钢筋混凝土,采用ANSYS中的Solid65单元进行模拟。在实常数中输入体积配筋率和钢筋的方向角,以此来模拟加筋的钢筋混凝土结构。这种模型被称为整体式模型。以顶板为例,具体建模方式如下。

(1)建立框架地道桥整体轮廓。使用切分命令,如,切分出顶板、底板、边墙、中墙。

(2)切分上下钢筋层。将顶板切分为三部分,其中有上部混凝土层和下部混凝土层。上或下混凝土层厚度根据实际钢筋边缘至混凝土边缘最远距离计算,如图3(b)所示。

(3)计算上下混凝土层的总体积。

(4)计算配筋率并赋予单元实常数。将表1中的钢筋体积除以提取出的体积,得到配筋率。并将配筋率和方向角赋予到实常数中。

执行1~4步可以模拟钢筋混凝土整体式模型。

1.3 弹性地基的模拟和边界条件

在ANSYS中,利用Surf154单元模拟弹性地基,在框架桥模型底部生成Surf154单元,在该单元的实常数中输入地基基床系数即可模拟弹性地基的情况。

在实际运营中,土侧压力作用在框架桥两边墙外侧。因此在计算中采用从下到上逐渐递减的荷载来模拟。另外,这两种工况都受到土侧压力的作用,土侧压力按公式(1)计算。运营中的框架桥的底板埋在土里,这时底板上平面和地面平齐。因此,在计算中将约束框架桥底板的平动,如图3(a)所示。

1.4 加载工况

加载工况取以下两种,如图4所示。

(1)工况1:自重+二期恒载+土侧压力+单列车荷载(列车荷载1);

(2)工况2:自重+二期恒载+土侧压力+双列车荷载(列车荷载1、2)。

图4 框架地道桥加载工况及结果路径示意

工况1模拟的是单列车经过时的情况,框架桥顶板仅施加列车荷载1,此时对框架桥来说处在偏载的状态。工况2模拟的是双列车同时经过的情况,框架桥顶板施加列车荷载1和列车荷载2,这时桥面上的荷载为最大。加载宽度按道床宽度计算,道床宽为2.714 m。轨道中心间距4.6 m。将列车荷载换算成均布荷载,单列车荷载为39.1 kN/m2。二期恒载为32.05 kN/m2,施加于两处道床上。假设地基为弹性地基。

2 计算结果分析

2.1 计算结果路径、符号、参数说明

框架桥顶板直接承受列车荷载,是受力最复杂的部分,因此取框架桥顶板作为分析依据。分析结果将按图4所示的路径1或路径2给出,取框架桥顶板底部数据。其中,路径1为1/4顶板宽度位置,靠近列车荷载1;路径2经过路径1的观察点,且平行于边缘线。工况1和工况2呈现的曲线规律类似,故仅给出工况1的计算结果曲线。下文中的B,Φ,h,B/L,h/L的设计参数变化如表2所示,其中:B为框架桥宽度,φ为斜交角,h为顶板厚度,L为跨度,B/L为宽跨比,h/L为高跨比。增加的幅度均为15%。

表2 设计参数汇总

改变框架桥上部4处腋角尺寸,下文中腋角尺寸变化如表3所示,增加的幅度为15%。

表3 腋角尺寸 mm

2.2 宽跨比对受力特性的影响

改变框架桥宽跨比B/L(表2),其他设计参数参照原结构。沿着路径1提取框架桥竖向位移和主拉应力。计算结果如图5所示。

图5 宽跨比变化下路径1的竖向位移

从图5可以看出,在所给B/L的范围内,随着B/L的增加,顶板下挠减小。而且从大体上看,各曲线的间距相近。

由于框架桥整体位于弹性地基上,因此框架桥整体因重力作用而产生一定程度的下沉。总体上竖向位移曲线会围绕着某个数值上下波动。

根据曲线分离的程度,取横坐标为5.52 m处的点为观察点,两工况的竖向位移值和变化幅度如表4所示,可看出,在B/L以15%的大小逐渐增加时,竖向位移的增加幅度递减。

表4 宽跨比变化下观察点的竖向位移

注:Uz为竖向位移;Δp为变化幅度。下文同。

图6 宽跨比变化下路径1的主拉应力

计算结果如图6所示。从图6可看出,B/L的变化对主拉应力的影响较小,仅在图6横坐标6.9 m和22.1 m附近处出现较明显的分离。在所给参数值范围内,随着B/L增加,主拉应力水平减小。

根据曲线分离程度,取横坐标5.52 m处的观察点,两个工况的主拉应力和变化幅度如表5所示。从表5可看出,在B/L增加的幅度为15%时,在所给的参数值范围内,主拉应力减小的幅度在逐渐增加。

表5 宽跨比变化下观察点的主拉应力

注:σ1为主拉应力。下文同。

结合B/L变化时竖向位移和主拉应力的计算结果可得:(1)框架桥B/L变化对竖向位移影响较大;对框架桥主拉应力的影响主要体现在顶板跨中位置处,对其他部位影响较小;(2)B/L对竖向位移影响较大,这主要是B/L的增加使框架桥整体自重增大,同时底面积增加,总体上自重给弹性地基作用的应力在减小,因此图5中5条曲线间距相近;(3)随着B/L增加,竖向位移增加。B/L对主拉应力的影响主要体现在B/L对刚度的影响上,因此主拉应力下降;(4)根据观察点结果,在所给B/L范围内,B/L每增加15%,竖向位移变化0.08~0.30 mm,主拉应力变化0.03~0.07 MPa。

2.3 斜交角对受力特性的影响

改变框架桥斜交角φ(表2),其他设计参数参照原结构。计算结果如图7所示。从图7可知,在所给的φ范围内,斜交角逐渐增大时,竖向位移水平逐渐增加。

图7 斜交角变化下路径1的竖向位移

根据曲线分离的程度,取横坐标为5.52 m处观察点,两个工况的竖向位移和变化幅度如表6所示。从表6可看出,在参数范围内,斜交角增加的幅度约为15%时,位移水平增加幅度有增大的趋势。

表6 斜交角变化下观察点的竖向位移

计算结果如图8所示。从图8可看出,主拉应力曲线主要在4.14~8.28 m和19.32~23.46 m处的分离比较明显,此处对应框架桥相邻墙垂直跨度的中部。在这两个区域,参数范围内,随着斜交角的增加,主拉应力水平逐渐增加。

图8 斜交角变化下路径1的主拉应力

取横坐标为5.52 m处的观察点,两个工况的主拉应力和变化幅度如表7所示。根据表7可看出,在所给的范围内,φ增加的幅度约为15%时,应力增加幅度有递减的趋势。

表7 斜交角变化下观察点的主拉应力

在所给定的参数范围内讨论,结合斜交角变化下竖向位移和主拉应力的计算结果可知:(1)斜交角变化对主拉应力的影响比竖向位移更大;(2)从图7可以观察到,图中位移曲线出现左右不对称的情况,而且斜交角越小,这种不对称的情况越明显;这是因为路径线的一头靠近钝角,另一头靠近锐角(图7横坐标为0 m处靠近钝角区域,27 m处靠近锐角区域),钝角处和锐角处的受力特性不同,因此两处区域位移曲线不对称;(3)主拉应力随斜交角增大而增大的原因是在保持顶板纵向尺寸为27 m不变的情况下,增大斜交角实际上增大了相邻两座墙的垂直跨度,因此主拉应力随着斜交角的增大而增大;(4)根据观察点计算结果,斜交角每增加15%,竖向位移变化0~0.14 mm,主拉应力变化0.07~0.16 MPa。

2.4 高跨比对受力特性的影响

改变框架桥高跨比h/L,其他设计参数参照原结构,计算结果如图9所示。从图9可看出,在所给的h/L范围内,随着h/L的增大,总体下挠也逐渐增大。

图9 高跨比变化下路径1的竖向位移

取横坐标为5.52 m处观察点,两个工况的竖向位移和变化幅度如表所示。从表8可以看出,无论是工况1还是工况2,下挠都是先减小后增大,变化幅度也是先减小后增大。在讨论的h/L范围内,h/L为0.056 7时竖向位移最小,而且从0.056 7到0.065 2,厚度增加15%时,竖向位移的增幅仅为0.98%(工况1)和0.09%(工况2)。可见,当以竖向位移最小化为判断标准时,h/L=0.056 7是这5个h/L取值中较合理的值。

表8 高跨比变化下观察点的竖向位移

根据观察点作路径2,路径2的竖向位移曲线如图10所示。由图10可得:(1)曲线不是对称的,这是因为路径2上横坐标为0 m处靠近钝角的区域,横坐标为14.9 m处靠近锐角区域,两处受力情况不同,因此不对称;(2)h/L为0.049 3时,由于刚度不足,因此下挠较大;(3)h/L为0.065 2,0.075 0,0.086 3时,竖向位移曲线走势相似。

图10 高跨比变化下路径2的竖向位移

高跨比变化下的主拉应力计算结果如图11所示。在所给h/L范围中,h/L的增加带来的刚度增加体现在主拉应力的变化上,从图11可以看出,主拉应力水平随着h/L的增加而减小。各主拉应力曲线之间主要在4.14 ~8.28 m和19.32~23.46 m处的分离比较明显。

图11 高跨比变化下路径1的主拉应力

取图11横坐标为5.52 m处的观察点,两个工况的主拉应力和变化幅度如表9所示。由表9可知,在所给h/L范围内,随h/L逐渐增大,主拉应力逐渐减小,减小的幅度有递减的趋势。

表9 高跨比变化下观察点的主拉应力

根据观察点作路径2,路径2上的主拉应力曲线如图12所示。由图12可得:(1)工况1和2中,在所给h/L范围内,主拉应力都随着h/L的增大而增大;(2)靠近钝角位置(横坐标为0 m处)的应力比锐角处的应力更大,这说明钝角处受力大,应加强。

图12 高跨比变化下路径2的主拉应力

在所给定的参数范围内讨论,结合h/L变化下竖向位移和主拉应力的计算结果可得:(1)h/L变化对主拉应力的影响比竖向位移大;(2)从图9看出,竖向位移曲线在横坐标为5~10 m和20~25 m处较集中,这是h/L增加带来的自重和刚度增加共同影响框架桥竖向位移所引起的,最后自重的增加给竖向位移所带来的影响超过了刚度所带来的影响,因此当h/L增加到0.086 3时,位移曲线与其他曲线分离;(3)出现图11所示规律的原因是h/L的增加使得刚度增加,因此主拉应力随h/L增加而减小;(4)根据观察点计算结果,h/L每增加15%,竖向位移变化0.01 ~0.19 mm,主拉应力变化0.09~0.16 MPa。

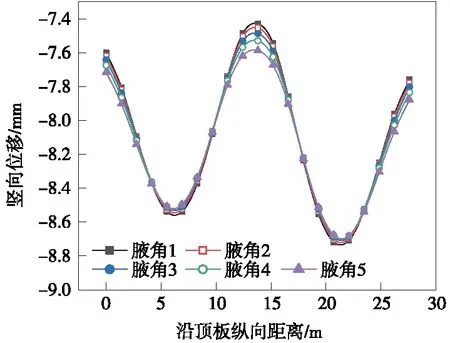

2.5 腋角尺寸对受力特性的影响

改变腋角尺寸,其他设计参数参照原结构,计算结果如图13所示。从图13可看出,发生变化较明显的位置在横坐标13.8 ~16.6 m、0~1.38 m和26.2 ~27.6 m处,对应框架桥中墙和边墙的位置。说明腋角尺寸的变化对此处竖向位移的影响较大。对垂直跨度中部的位移也有少许影响。总体上,在所给尺寸中,随着腋角尺寸的增加,竖向位移减小。

图13 腋角尺寸变化下路径1的竖向位移

取横坐标为15.2 m处的观察点,竖向位移和变化幅度如表10所示。结合曲线和表10来看,竖向位移逐渐减小,减小的幅度有增加的趋势。但是变化的幅度都很小,不超过0.7%,因此可认为腋角变化对竖向位移产生的影响有限。

表10 腋角变化下观察点的竖向位移

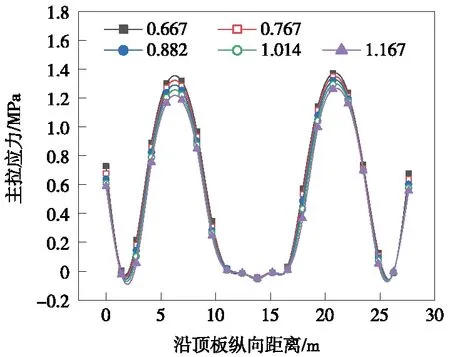

腋角变化下路径1的主拉应力计算结果如图14所示。主拉应力曲线出现分离的位置主要在顶板的跨中位置。另外,在所给的腋角尺寸范围内,随腋角增加,主拉应力减小。

图14 腋角变化下路径1的主拉应力

取横坐标为5.52 m的观察点,主拉应力和变化幅度如表11所示。由表11可知,在所给的腋角变化幅度为15%时,主拉应力的减小幅度递减。

表11 腋角尺寸变化下观察点的主拉应力

在所给定的参数范围内讨论,结合腋角变化下竖向位移和主拉应力的计算结果可得:(1)腋角变化对主拉应力的影响比竖向位移大;(2)竖向位移上,腋角尺寸影响范围仅局限于腋角附近,在主拉应力上,腋角尺寸影响到了顶板跨中的主拉应力;(3)根据观察点计算结果,腋角尺寸每增加15%,竖向位移变化0.01~0.05 mm,主拉应力变化0.03~0.05 MPa;(4)可将改变腋角尺寸作为优化顶板跨中主拉应力的手段。

3 参数影响程度及优化方案研究

3.1 正交试验说明

根据正交试验原理[20-21],以B/L,φ,h/L,腋角尺寸这4个主要设计参数作为因素,以工况1和工况2作用下顶板的最大主拉应力为考察的指标,设计正交试验。试验大致步骤:以表2和表3所示数值作为这4个因素的水平,每个因素有5个水平。以5水平正交表L25(56)为基础(其中有两个空白列为误差列),安排25个正交试验方案。逐个建立试验方案对应的框架地道桥模型,提取模型在各工况下顶板的最大主拉应力并记录。根据试验结果计算极差,用来判断参数的影响程度。同时从分析计算结果提出优化方案并验证。由于篇幅原因,以下仅给出正交试验计算结果。

3.2 参数影响程度研究

在正交试验中,极差是被用来判断各因素在水平改变时对试验结果影响大小的一项指标,即极差大说明该因素对试验结果影响就大,反之则说明影响小。经过正交试验计算,以所研究的4个主要设计参数为因素,各因素的极差计算结果如图15所示。

图15 各设计参数的极差计算结果

如图15所示,在工况1作用下,各设计参数对顶板主拉应力影响的程度为高跨比>斜交角>腋角尺寸>宽跨比;在工况2作用下,影响程度为高跨比>宽跨比>腋角尺寸>斜交角。进一步分析可知,高跨比在各工况中对顶板主拉应力的影响最大,要想改善框架桥的顶板受力,需优先考虑对高跨比的修改;高跨比和腋角尺寸对主拉应力的影响受工况变化的影响较小,因此腋角尺寸可作为改善顶板主拉应力受力的次要考虑因素。

3.3 优化方案的确定

以表2和表3中的参数取值为基础,经过正交试验的分析计算,可得优化方案。在仅考虑B/L,φ,h/L和腋角尺寸4个主要设计参数的情况下,以顶板主拉应力最小化为优化目标,建议优化方案的取值为B/L=1.167(即B=14 m),φ=47°,h/L=0.086 3(即h=1 035 mm),腋角5(即腋角宽1 725 mm,腋角高575 mm)。

建立优化方案有限元模型,计算顶板在两个工况下的主拉应力,与原结构进行对比。原结构尺寸:B/L=1.213(即B=14.65 m),φ=78°,h/L=0.066 7(即h=800 mm),腋角5(即腋角宽1 500 mm,腋角高500 mm)。对比计算结果如表12所示。优化效果较为明显,顶板主拉应力最大值比原结构降低35.4%(工况1)和45.7%(工况2)。

表12 优化方案与原结构对比

所提出方案是在理想状态下的优化结果,在实际工程中主要设计参数能够变化的范围有限,因此在实际工程的设计中应结合具体情况来优化。

4 结论

经过研究,在所给的参数范围内,得出以下结论。

(1)设计参数的变化时,在不同工况中框架桥受力特性的变化规律是相似的。但是设计参数对框架桥的影响程度大小需要区分不同的工况来讨论。其中,宽跨比对结构竖向位移影响的幅度在不同工况下相差1.17%~1.60%,对主拉应力影响的幅度相差1.39%~1.96%。因此,不同工况下,设计参数对框架桥受力特性的影响程度不同。

(2)宽跨比的增加使框架桥刚度和自重都增大,但刚度增加产生的效应更明显,表现为宽跨比增大时顶板下挠幅度减小,且主拉应力减小;斜交角的增加使框架桥刚度减小,表现为斜交角增大时竖向位移水平增大,且主拉应力水平增大;高跨比的增加使竖向位移增大,而主拉应力减小,表明高跨比的增加使刚度增大;腋角尺寸的增大使顶板和墙相交处的竖向位移减小,使跨中主拉应力减小。

(3)经过正交试验分析,在工况1作用下,各设计参数对顶板主拉应力的影响程度为高跨比>斜交角>腋角尺寸>宽跨比;在工况2作用下,影响程度为高跨比>宽跨比>腋角尺寸>斜交角。以顶板主拉应力最小化为优化目标,建议优化方案的取值为B/L=1.167(即B=14 m),φ=47°,h/L=0.086 3(即h=1 035 mm),腋角5(即腋角宽1 725 mm,腋角高575 mm)。经过与原结构对比验证,优化效果较为明显,顶板主拉应力最大值比原结构降低35.4%(工况1)和45.7%(工况2)。