某钢管混凝土拱桥的振动舒适性评价及加固方案研究

杨莹莹 王 骞 谭岩斌 朱巍志 葛浩军

(大连理工大学建设工程学部 大连 116024)

0 引 言

当车辆经过桥梁时,由于各种不同的原因,车与桥之间的车桥耦合振动效应,容易使车上乘客和桥上行人产生生理和心理上的不舒适,时间久了容易使桥上人员产生疲劳感.驾驶员来说,这种情况不仅是不舒适的,甚至是危险的.随着材料性能的退化,一些早期修建的桥梁结构逐渐出现裂纹,整体刚度逐渐降低,又或者原本结构体系自身刚度就不足,都将导致桥梁出现剧烈振动,造成桥上行人的不适,影响行车舒适性.很多桥梁因为振动过大而采取限行或加固措施,因此,在桥梁加固领域,桥梁的减振加固及对于振动舒适度评价方法的研究也越来越受到重视.

对于舒适度评价方法的选取,德、美、加拿大及日本等一些发达国家有其常用的桥梁振动舒适度评价规范,而我国起步较晚,目前仅在铁路方面有铁道车辆动力学性能判定和试验鉴定方面的规范,而关于公路桥梁振动舒适性评价方面尚没有相应的规范.

本文提到了各国采用的振动舒适性评价方法,重点介绍并采用日本VG振感指标及ISO国际标准,对一座钢管混凝土拱桥的舒适度进行分析评价,并通过验算不同重车、不同车速通过时的行车舒适性指标,提出该桥的三种加固整改措施,同时验证了加固方案的有效性和比较了两种评价指标的吻合度.

1 舒适度评价方法及标准

Reiher是最早开始研究人在振动情况下的舒适度的学者,其成果是其他舒适度评价标准的重要基础.目前世界上广泛应用的桥梁振动舒适度评价方法有狄克曼(Dieke mann)指标[1],美国的Janeway限度[2],德国的Sperling平稳性指标[3],振动感觉指标VG[4],ISO2631标准评价方法[5],及加拿大安略省桥梁规范[6].目前,我国已颁布了以德国Sperling平稳性指标为基础、关于铁道车辆舒适度的规范GB5599-85《铁道车辆动力学性能判定和试验鉴定规范》,但仍没有关于公路桥梁舒适度评价的规范[7].在众多桥梁舒适度评价指标中:VG指标是日本学者通过对桥梁振动及人体反应进行大量试验而获得的结果,同为亚洲人,其研究结果对于我国公路桥梁舒适度评价规范的制定具有很大的参考意义;ISO2631标准评价方法是目前比较权威的国际通用的振动评价方法,因此,本文主要用这两种方法对加固前后的桥例模型进行振动舒适度评价.

1.1 VG振感指标

Kobori对公路桥梁的振动做了大量的试验,认为振动对人体的影响,主要取决于人体自身的心理反应.分别从心理和生理出发,将试验人员布置在振动台上后,给振动台以激励S,测量振动台上试验人员的不同身体部位的加速度随频率的变化.

经过对大量实验的分析研究,将桥梁最大响应速度作为基本要素,通过相应计算得出振感指标VG,利用振感指标对公路桥梁舒适度进行分级评价的体系[8].表1为VG标准值与舒适度等级之间的关系.

表1 行人舒适度与VG标准值

吴庆雄等[9]的评价方法被应用于国内外若干桥梁,包括石潭溪大桥、新桐山大桥、郑州黄河公路二桥主桥、日本新西海大桥等,且评价结果与实际桥梁振动情况相符.

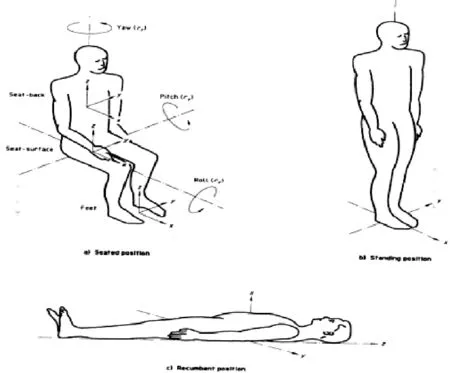

1.2 国际标准ISO 2631-1-1997

20世纪70年代,国际标准组织制定了关于人体承受全身振动评价方法的国际性通用标准—ISO 263-1.国际标准化组织在综合了大量有关人体振动的研究工作和文献的基础上,首次颁布了国际标准《人体承受全身振动的评价指南》,之后经过较长时间的发展和先后三次比较重大的修订,现已比较成熟,且此标准逐渐被应用于各国铁路部门.此标准进行全面修订后,于1997年公布了ISO2631-1:1997(E)《人体承受全身振动评价——第一部分:一般要求》.ISO 2631-1的1997年标准对周期、随机和瞬态的全身振动的测量方法都作出了规定[10].标准中的坐、立、卧三种姿势的受振模型见图1.此标准规定:三种受振模型的每个不同部位的接触面上均有三个轴向振动分量.对于站姿和卧姿,其分析的部位均只有人体与地面的接触面,各有三个轴向的振动输入;而对于坐姿,其分析的部位有人体背部与座椅接触面、人体臀部与座椅接触面、人体脚底与地面接触面三个,共有12个轴向的振动输入.标准还认为三种人体姿态受振模型对不同的轴向分量及不同频率的振动有着不同敏感程度.图2中给出了各振级分量在0.5~80 Hz频率范围内的加权函数.

图1 人体姿态受振模型坐标系

图2 各级加权函数

标准规定,对任意时间段内的加速度通过对应频率加权函数滤波器得到加权加速度时程,或者根据随机过程理论得到其功率谱密度函数,再按照规范规定进行相应积分得到频率加权后的加速度均方根值,最后根据加速度轴向输入进行轴向加权,得到总加权加速度均方根arms.将总加权加速度均方根放入表2中进行比较,可得出舒适度结果.

表2 ISO 2631规定的舒适度等级限值

2 振动加固实例

2.1 工程背景

由于早期钢管混凝土拱桥自重较轻,不设纵梁,刚度较小,整体性较差,导致桥面振动问题突出,对桥梁行车舒适度有很大不良影响.文中以钢管混凝土结构的沈阳某桥为例,就其舒适度进行评价.此桥梁总长629.348 m 跨径布置为60.95 m+52.502 m+127.226 m+147.992 m+127.226 m+52.502 m+60.95 m,主跨147.992 m,两边跨均为127.226 m,两边均带两跨引桥,从跨中向外一侧引桥长分别为52.502 m和60.95 m,全桥双向6车道,总体布置图见图3a),主跨车道布置图见图3b).主边跨均采用中承式钢管混凝土拱桥型,两侧引桥均采用上承式拱桥型.

主跨拱肋截面为双哑铃截面,桥面系为简支体系,主要有横梁和桥面板组成,全桥不设纵梁,在横梁上直接铺设桥面板,桥面板在横梁处设后浇缝,设计荷载为城-A.该桥于1997年建成,2012年首次加固,而今桥梁仍处于半封闭状态,该桥的主要问题为正常通车时,桥梁振动过大,致使桥上行人感到不舒适甚至害怕.

图3 沈阳某桥示意图(单位:cm)

建立桥梁有限元模型,见图4.此有模型有13 852个单元、3种材料类型和27种截面类型.在有限元中,用时程函数模拟车辆荷载.在分析时,选择线性分析类型,利用振型叠加法且把桥梁模型单元的材料阻尼设置为0.03.原桥桥面板板间断裂严重,整体性很差,故在模型中以释放梁端约束来模拟实际桥面板情况.

图4 沈阳某桥有限元模型

在振动特性计算中,移动车辆模型可分为多车模型和单车模型.多车荷载作用下桥梁振动可能会变得较大,但是单车通行时对行人产生的影响会较大.由于本文以研究桥梁舒适性为目标,因此,采用单台车辆来进行建模[15],并令单车通过车道三,研究车辆通过一侧的人行道中跨跨中桥梁振动舒适度.根据文献[12]规定:城-A级标准车重总重为70 t,故分别模拟重为30,50和70 t的车辆.此桥段为某快速路重要组成部分,故假定三种车重的车辆分别以40,60,80 km/h的速度逐次通过桥梁,得到在九种工况下,每工况在两种舒适性评价标准下的评价结果.

2.2 加固措施

此桥桥面系为简支体系,主要有横梁和桥面板组成,全桥不设纵梁,在横梁上直接铺设桥面板.而桥面板之间接缝处只浇筑混凝土,经多年使用后均已开裂,以致此桥的主要病害就是在正常通车时,桥梁振动过大,致使桥上行人感到不舒适甚至是害怕.根据桥梁实际结构分析导致此桥梁病害关键原因有两个即:全桥整体性差、桥面系刚度不足.针对桥梁的这种特点,本文针对此桥的振动问题提出了加固三种方案.

2.2.1加固方案一:加钢纵梁

此加固方案重点考虑增加梁体纵向联系以增加桥面系的整体性,方案主要措施是用纵向钢箱梁连接全桥横梁,纵梁设置在吊杆处,示意图见图5.加固后的有限元模型见图6.

图5 实桥加固方案桥梁主跨示意图(单位:cm)

图6 实桥加固方案桥梁有限元模型

2.2.2加固方案二:整浇桥面板

原桥桥面板接缝处在车辆长期冲击作用下,破坏严重,丧失连接作用,导致桥面板刚度不足.加固方案二重点考虑增强桥面板的刚度,其主要措施是将原桥桥面板凿开后,重新整体浇筑桥面板.体现在有限元中就是将原桥桥面板梁端释放的约束加上,将桥面板约束成一个整体.

2.2.3加固方案三:加固方案一+方案二

加固方案三综合考虑了增强全桥的整体性和桥面板的刚度两个方面的加固目标,同时采用了方案一和二中的加固措施.从理论上推测,使用加固方案三加固之后的桥梁在振动舒适度方面是最优的.

2.3 舒适性评价

分别利用VG指标舒适性评价法和ISO 263-1标准舒适度评价方法对加固前后的桥梁模型进行桥梁振动舒适性评价,总结得出的舒适性评价结论,并通过对两种舒适性评价方法评价结果的比较,考量两种评价体系的契合度.

2.3.1VG指标舒适性评价

为利用VG指标评价标准进行桥梁舒适度评价,对不同车重车辆以不同车速通过桥梁作用下桥梁的速度响应进行计算.本文桥梁的振动以桥面板上下振动为主,即z轴向的振动为分析重点,故分别计算桥梁在九种工况下的所关注点的z轴向速度时程,读取此点z向最大响应速度数值,之后带入到VG指标中进行计算,得到VG舒适度评价结果,计算结果见表3及图7.

表3 桥梁九种工况下VG指标舒适性评价等级

图7 桥梁九种工况下VG指标舒适性评价结果图

由图7可知,无论是随着车重的增长还是车速的增长,主跨跨中跑车侧人行道的最大响应速度均在增加的.经过舒适度计算后得到的VG指标的值也是呈相同变化趋势,对应人的主观感受等级也是随着车速和车重的增长而降低.也就是说,车重越大车速越大,桥梁人行道上行人的振动舒适度越差.具体到数字,对应表3可知,在车重30 t车速40 km/h基础上无论车速增加还是车重增加,原桥桥梁舒适度均已处在“明确的感受到振动”和“稍微难走”之间;在车重50 t、车速60 km/h基础上无论车速增加还是车重增加,桥梁舒适度均已处在“稍微难走”和“极其难走”之间.很明显此桥梁作为重要快速路区段的基础功能是达不到标准的,桥梁在振动舒适度方面存在问题.

用VG指标评价加固效果.

1) 方案一的加固效果明显,各种工况下桥梁舒适度均达到了最优状态.

2) 方案二的加固效果相对方案一较差,但对比原桥,各工况下的桥梁舒适度均有改善.

3) 从VG指标具体数值来看,在小车重,低车速的工况下,方案三的加固效果对比方案一并无明显提高,但在大车重、高车速的工况下,方案三的加固效果对比方案一略有提升.

4) 总的来说,方案三的加固效果最优;方案一次之,但VG指标结果与方案三相差不大;方案二的加固效果是三种方案中最差;与原桥比较,三种加固方案的桥梁振动舒适度均有明显提升.

2.3.2原桥ISO 263-1指标舒适性评价

此评价标准需要先得到各车重通过桥梁时,关注点的竖向加速度时程.之后对此点位置处的竖向加速度时程进行傅里叶变换,获得其相应的功率谱密度函数,此处加权函数W(f)根据行人姿势选择,然后对功率谱密度函数进行积分计算,得到九种工况下的加权加速度方均根 .此处只考虑z轴向,不需在进行轴向加权,故 .将此加权加速度方均根值放到表1.2中进行比较,对应人的舒适度结果见表4及图8.

表4 桥梁九种工况下ISO标准评价结果

图8 原桥九种工况下ISO标准评价结果

由图8可知,随着车重的增长,主跨跨中跑车侧人行道的加权加速度均方根也在增长,对应的舒适度主观感受也随着车重的增长明显变差.但随着车速的增长,加权加速度均方根值只是呈现增长趋势,对应的舒适度主观感受也随着车速的增长呈现变差的趋势.也就是说,车重越大车速越大,桥梁人行道上行人的振动舒适度都会呈现变差趋势,但变量不同,加权加速度均方根的变化特点不尽相同.具体到数字,对应表4可知,在车重30 t车速40 km/h时,人的主观感受已经达到了“稍有不舒适”的范围;在车重50 t车速60 km/h基础上无论车速增加还是车重增加,桥梁舒适度都处在“不舒适”或“非常不舒适”的范围内.很明显,用ISO 263-1标准评价此桥梁,也得出了桥梁在振动舒适度方面存在问题的结论.

用ISO 263-1标准评价加固效果:

1) 对比原桥,加固方案一、二、三的桥梁振动舒适度都有明显改善.

2) 从ISO 263-1标准具体数值来看,方案三最优、方案一次之、方案二最差.

3) 在方案三和方案一的加固效果非常接近,但在大车重高车速的工况下,方案三的优势更明显.

3 结 束 语

文中基于日本VG指标和ISO 263-1-1997国际标准两种可以用于舒适度评价的标准,对同一所钢管混凝土拱桥进行振动舒适度评价.VG指标以响应速度为基础评价桥梁振动舒适度而ISO 263-1-1997国际标准以响应加速度为基础评价桥梁舒适度.结果表明,对同一所桥梁评价,两个标准的评价结论基本一致,都说明该桥存在振动问题,与该桥实际情况相吻合;对于不同加固方案的评价结果也都保持一致.所以可以得出结论:对比两种评价体系对同一模型的评价结果,可以看出虽然两种评价方法依据的基本动力要素、舒适度指标的计算过程、对舒适度评价结果主观描述不尽相同,但经过分析后得出的结论是相同的.笔者建议国内相应规范的制订可以适当参考这两种评价标准.

对于早期修建的钢管混凝土拱桥,一般具有整体性差,桥面板刚度小,整体刚度弱的特点.对于一座有振动问题的钢管混凝土拱桥,本文提出了三种减振加固方案.三种方案的减振效果对比原桥都有明显提高,但从加固效果,工程造价等方面综合比较,在桥面板吊杆处加钢纵梁这种加固方案无疑是又好又省的首选措施.然而对于重要区段桥梁,在加钢纵梁的基础之上整体浇筑桥面板会使桥梁振动舒适度有进一步提高,从而满足更高的要求.本文所提出的加固方案可以作为相似桥型减振加固的参考方案.