永远的临时性

——埃里克·欧文·莫斯的建筑试验

连菲,向立群/LIAN Fei, XIANG Liqun

作者单位:连菲,哈尔滨工业大学建筑学院向立群,香港理工大学建筑及房地产学系

1 引言

永远与临时,看似是一对矛盾,然而在埃里克·欧文·莫斯(Eric Owen Moss,以下简称莫斯)的建筑世界里,这两个词汇确实是共存的。一直以来,莫斯及其作品被冠以各种标签——新现代与解构主义的结合[1]、圣莫尼卡学派1)[2]、现代巴洛克[3]等,但莫斯认为,标签是对人独立思考的阻碍,他从不想陷入某种固化的规则与范本之中,更不希望将自己的作品风格固化成为一个“标签”[1],进而不断重复同样的做法。莫斯在谈及自己的建筑风格时讲到:“我不想在人生的某一或脆弱、或试探、或试验的节点上去建立一个假设,然后确认它、维持它、认可它,继而一直重复下去。”2)对他来说,无论哪种概念性的设计策略,只能在一段时期内奏效或合理,并不能形成长久的规则。虽然他也曾以佩内洛普建筑理论(Penelope theory of architecture)2)、诺斯替建筑(Gnostic architecture)2)来描述自己的创作和建筑[4],然而用古希腊传说和公元2 世纪的异端基督教运动来隐喻建筑创作的观点,恰恰传达了其建筑创作的不确定性与无限可能。莫斯宣称与“临时性范本”[1]为伍,这里的“范本”可以理解为设计的一种概念性策略,而任何策略都不具有长久的合理性,唯一永久的是从一个临时性范本试验到下一个。

正因为与临时性范本为伍,莫斯自1973 年执业以来,从未被任何一种特定范本所束缚。他不断地试验,并在此过程中极大地拓展了当代建筑学的边界。莫斯于2016 年获得了奥地利科学与艺术荣誉奖章(Austrian Decoration of Honor for Science and Art),该奖项专门用于表彰那些在科学和艺术方面因具备“特别的创意”而获得广泛赞誉的个人。

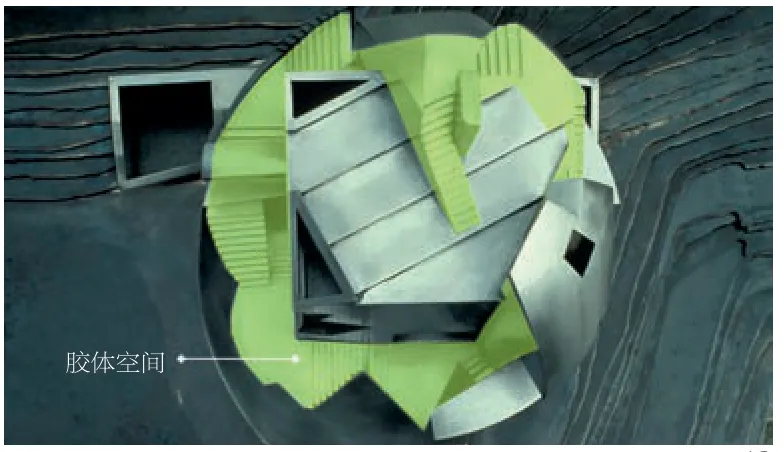

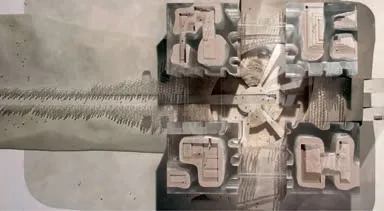

作为一名活跃在美国西海岸的建筑师和教育工作者,莫斯的建筑实践主要以加州的卡尔弗城(Culver City)为中心展开。2011 年,莫斯获得英国皇家建筑师学会詹克斯奖(RIBA Charles Jencks Award)时,评委会主席表示,“埃里克·莫斯致力于从其在卡尔弗城30 余年的实践之中,发展出一种属于当地的建筑语汇,这之中展现出了本土文化令人回味且无可匹敌的创造性与批判性。”2)基于卡尔弗城的莫斯工作室及其在加州地区建设项目的实地探访,笔者查找、研究了大量莫斯的采访、演讲、授课影文资料,以及对其创作思想和作品的研究文献,在众多复杂、迷离的建筑形式之下,抽丝剥茧地梳理出了莫斯执业40 余年来进行建筑试验的临时性范本:初期短暂的基本形体并置,在加州主试验场时期的几何形体交叠、建筑空间叙事、胶体空间,以及进入新世纪后的多范本探索(图1)。虽然莫斯曾自己宣称:“我最初的作品在探索几何形体的重叠;之后是内部空间;现在是内部与外部之间的空间……”[3]但笔者认为,这些探索在实践上并非呈线性发展,而是彼此交叉、互有重叠。笔者以这些临时性范本为基础,分析解读莫斯的代表性作品,以期挖掘出其作品纷繁表象背后的根本,使其建筑哲学“永远的临时性”得到更清晰的呈现。

2 临时性范本之一:几何形体的并置与色彩的模糊运用

几何元素一直是莫斯作品中识别度最高的形式特征。执业之初,莫斯经历过短暂的一段几何形体简单组合时期,这些作品大多创作于1980 年代中期以前,如三重公寓(Triplex Apartments)、趣味住宅(Fun House)、花瓣住宅(Petal House)等。

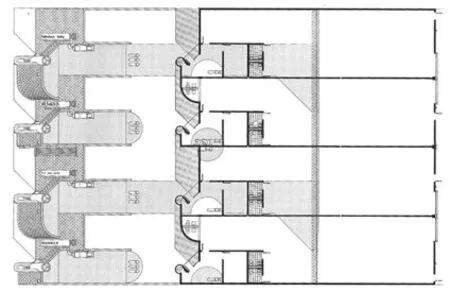

三重公寓作为莫斯的建筑处女作一直未受到各类研究的足够关注,但其代表和预示了莫斯早期作品的诸多特点。这个公寓改造项目完成于1977年,莫斯将建于1950 年代的两层坡屋顶住宅去除屋顶并将内部空间拆分成3 层。体现莫斯早期范本的手法在于,一系列圆柱体和长方体元素被以不同方式组合进了原建筑体量当中:或水平横向组合,如二层和三层的阳台;或垂直竖向组合,如加在屋顶露台上的塔楼和住宅侧面的体量(图2)。紧接着于1978 年完工的摩根斯坦仓库(Morgenstern Warehouse)是几何形体并置范本的另一个典型。这个新建项目不存在新旧建筑形体的关系问题,却

1

1 莫斯建筑试验的临时性范本(绘图:向立群)仍然是一系列圆柱体与长方体的并置:方形的仓库与办公主体量,结合了混凝土的污水管,以及隐含在方盒子之中的圆柱空间(图3、4)。

以这两个项目为代表,莫斯执业初期的几何形体组合,与之后的范本相比,操作上还只是简单的并置,虽存在交叉,但关注点并未放在形体的交接上,不会如后阶段作品一般特意强调出操作和交接的痕迹。同时,这段时期的作品大都呈现出丰富的色彩,然而色彩却被故意赋予了一个暧昧或模棱两可的角色:既不表现形体的差异,也并非完全表达功能的不同,倒像是三维的色彩构成,将建筑视为一个整体而模糊了形体上的差异(图2、3)。但从另一层面来说,这个阶段无论在作品上还是从讲座中2),莫斯都已显现出了巨大的好奇心,以及对引发好奇事物的探索。安东尼·乔治·摩尔(Anthony George Morey)形容莫斯在1979 年的讲座“末日决战,波利尼西亚式的文脉主义VS. 我喜欢五金店”(Armageddon or Polynesian Contextualism Versus I Like Hardware Stores)中使用的是他一贯且著名的“卡夫卡式”2)的语言,这种主题曲折晦涩、情节支离破碎、思路跳跃、语言极具象征意义的方式正是日后莫斯的设计特点[5]。莫斯在这个讲座中表达的观点是:比起构成主义这些集体运动,他更愿意从个人的角度去理解当下的事物并定义规则6)。这可以说是他执业生涯的定调,不断地产生好奇,探索当下,并逐渐将这种好奇转化为绝妙的建筑。

3 临时性范本之二:几何形体的交叠

进入1980 年代后期,莫斯的作品开始呈现出几何元素的复杂交叠。通过对几何形体的扭曲、切挖、拉伸等变形操作,探索球体、圆柱体、锥体、立方体等基本几何形体相互叠加和碰撞所产生的可能性,这一时期作品的创作重点是以几何形体的交叠制造张力。

“国家大道8522 号”(8522 National Boulevard Complex)项目,是在原仓库建筑基础上进行改造的,莫斯采用了掏挖的手法处理这个项目的入口空间:一个横截面为椭圆的柱体从原有方形建筑体量中被掏出,掏空的部分就形成了椭圆形的入口庭院。原仓库建筑的一品桁架裸露在被掏空的庭院里,清晰地留下了原建筑被掏挖的痕迹。莫斯用这种方式使更新与历史建立了一种特殊关系,在混凝土蔓延的今天,从旧日的留存中收集意识,旧秩序与新秩序的叠加清晰地呈现出来,却因二者之间的张力形成一体。大洛杉矶地区复杂的城市和社会环境作为母体,使每个项目都表达着延续与非延续、对称与非对称、有序与无序的对比。莫斯特意将建筑围合庭院的外墙面与其他部分的材质作了区分,并且用钢板沿着庭院外墙面的上部切口向下包裹(图5),进一步强调出两个几何形体进行交叠的截面。

这一手法与执业初期相比具有了明显的改变,虽然8522 号与摩根斯坦仓库都运用了圆柱体与立方体交叠的手法,但摩根斯坦仓库的设计重心并不在手法操作上,8522 号却通过材料刻意强调出两形体相互作用的痕迹。如果说8522 号的形体操作手法被放大是由于改造项目对新旧形体的区分,那么同时期的8520 号项目虽完全为新建,但扭曲变形的圆柱体从建筑沿街立面插入方形体量时,两个体量的材质仍做了区分(图6)。对比摩根斯坦仓库圆柱与方体颜色的暧昧不明,8520 号和8522 号的设计手法显然发生了变化,莫斯开始更多地关注操作产生的意义与暗示。

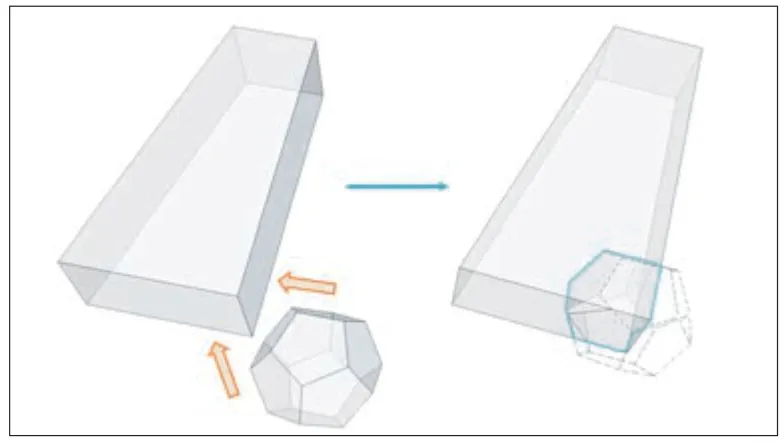

“隐喻”(Metafor,1991-1995)是一个平面为直角梯形的仓库改造为隐喻图形公司办公地点的项目。在这个项目中,莫斯尝试将球形多面体与方形体量进行穿插,探索两种几何形体交叠后的空间张力,以及由此引申出的新旧形体碰撞后所产生的时间张力。这次,莫斯将一个由12 个正五边形组成的球形多面体从直角梯形立方体的一个角插接下去,球形多面体插进立方体的部分被保留,其余的球体部分则被去除(图7)。改造后的建筑相当于由两个体量组成——原有的直角梯形立方体和新加球形多面体的一部分。于是,这种单纯的形体交叠由于加入了人的感知而产生了矛盾——人在办公室中既感知到自己在空间(立方体)内部,又感知到自己在空间(球形多面体)外部(图8),原本静态的空间产生了张力;而新旧两个几何形体的插接,使代表着传统实物生产的工业与现代非实物生产的娱乐业之间产生了对话,建筑产生了时间张力。插接产生的痕迹由于材质的刻意区分(图9)而被强化出来,同样是操作手法上的放大。

“隐喻”项目中所试验的球形多面体,被莫斯称为“五角球体”(Pentasphere),他对这个几何形体的探索在“维西街露天剧场”(Vesey Street Turnaround,1994)的竞赛项目中再次呈现[6]。在这一最终并未建成的竞赛方案中,球形多面体是由不规则的五边形而非“隐喻”项目中的正五边形组成,似乎莫斯也是在竞赛方案的过程中,逐渐发掘和完善这种几何元素的组织规则的。在这一时期的创作中,莫斯一直对几何形体的交叠抱有极大的研究兴趣,并在各种项目中积极地开展着试验。

4 临时性范本之三:建筑空间的叙事

虽然几何形体的交叠在莫斯的作品中以各种方式不断出现,然而莫斯并未仅仅关注于此,他对于建筑空间本身的关注,可从他对空间叙事的探索中窥见一斑。

“加里集团”(Gary Group,1988-1990)项目与“隐喻”垂直比邻,同样是一座由旧仓库改造而成的办公建筑,为娱乐营销公司加里集团在卡尔弗城的办公地点。莫斯以“流浪汉小说”2)式的空间叙事方式来构想建筑空间——使用者在建筑内的活动被设想成一系列不连贯的“空间冒险”,办公人员没有任何固定专属的办公室,随着工作任务的变化不断进行场所的转移。同时,建筑内也没有安排任何遵循工作程序的空间流线,这栋建筑能够从多个入口接近,每个空间也被赋予了多种使用可能。莫斯对这种空间叙事给出的解释是:要做到文学意义上的不连续和心理意义上的连续——即一座建筑刻意地由一系列连续性很弱或根本不连续的空间组成,然而这些看起来不连续的空间片段会因设计者赋予它们的故事,以及它们共同创造的场景再次联系在一起。乔纳森·柯瑞尼(Jonathan Crinion)在一篇《未来办公场所故事》

2

3

4

2 三重公寓的圆柱体与长方体组合(图片来源:http://ericowenmoss.com/project-detail/triplex-apartments/)

3 摩根斯坦仓库的圆柱体污水管与方形建筑主体组合(摄影:D. Zimbaldi,http://ericowenmoss.com/project-detail/morgenstern-warehouse/)

4 摩根斯坦仓库隐含在方盒子中的圆柱空间(摄影:D. Zimbaldi,http://ericowenmoss.com/project-detail/morgenstern-warehouse/)的文章中这样评述:“自然与这座办公建筑同在,人们在露天的玻璃围合的庭院旁工作,竹子在庭院里生长;下雨时,办公人员仿佛不打伞就会被淋湿一样。”[7]莫斯对这栋办公建筑的内部空间设计无疑是超前的,这里的空间是片段的、开放的而非序列的、封闭的,人在其中是漫游的、多选择的而非固定的、单一的,当时间被定格在该建筑的建成时——1990 年,这样的办公模式及空间构想就变得十分惊艳了。与1980年代初期的几个住宅项目相比,莫斯在“加里集团”项目中表现出了对空间叙事的极大关注,探索的重点发生了明显的转移。

康斯坦索·米歇尔(Constanzo Michele)认为,莫斯能够在其建筑中完美地同时完成对空间理性和逻辑的定义与激起使用者的情感和惊叹这两种目的[8]。虽然几何形体交叠的手法一直贯穿于莫斯的设计之中,但以上项目可以说明,莫斯在1990 年前后已经开始了对建筑内外空间的关注和探索,这也为他此后研究几何形体交叠带来的丰富空间层次做出了铺垫。

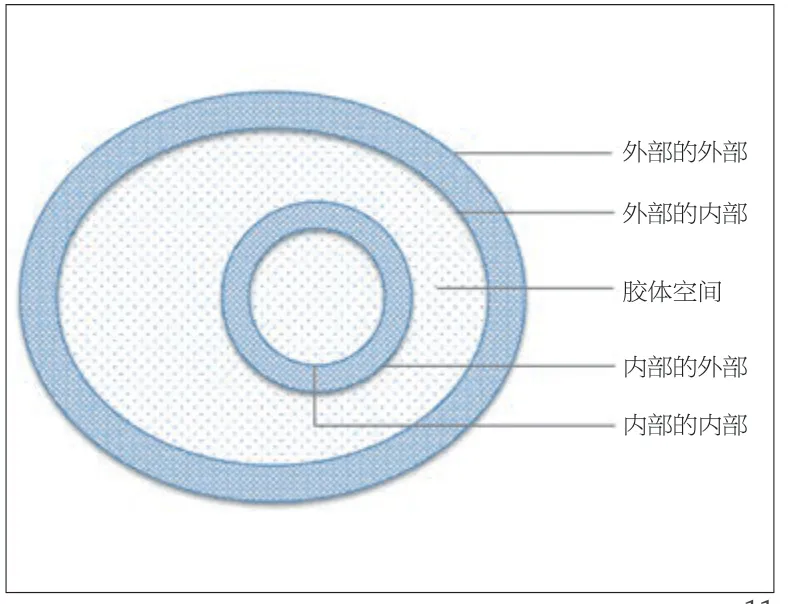

5 临时性范本之四:胶体空间

胶体空间(The Glue)是莫斯1990 年代中后期的主要关注点,他藉由一组名为“钢盔”(The Helmet,图10)的雕塑来解释这个空间:雕塑的头部虽然被头盔部分地包裹着,但头部与头盔的形状却完全不同且相互分离,形成了中空。莫斯为雕塑的这种结构定义了几个空间层次:头盔的外表面是“外部的外部”(Outside of the Outside);头盔的内表面是“外部的内部”(Inside of the Outside);头部的外表面是“内部的外部”(Outside of the Inside);而当头部镂空时,它的内表面就是“内部的内部”(Inside of the Inside);最后,介于“外部的内部”和“内部的外部”之间的中空就是“胶体空间”(图11)。莫斯认为,内外两个物体之间存在永恒的矛盾——无限接近却永不接触,因而这个空间存在着永恒的张力。虽然莫斯的作品因几何形体的交叠而早有类似性质的空间存在,如之前提到的“隐喻”项目,但他并非一开始就将关注点放在胶体空间的探索上,或许是受到这组“钢盔”雕塑的启发,莫斯意识到一直以来探求的张力在胶体空间中得到了完美的体现,并在一些项目中试验了这一具有张力的胶体空间的各种可能性。

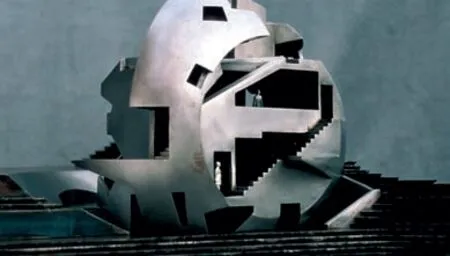

例如莫斯在1991 年阿罗诺夫住宅(Aronoff Guest House,1991)的方案设计中就创作了一栋外观酷似“钢盔”雕塑的建筑(图12),这栋住宅由球体和立方体相互重叠而成,球体在外,立方体套嵌在球体内部,球面与立方体外轮廓之间产生了胶体空间(图13)。住宅一层是业主年迈的父亲居住的私人公寓,二层作为办公室供3 名雇员对外办公,三层则是业主自己的工作室,莫斯将一组楼梯与平台放置在这个胶体空间内,这条交通路径成为了3 个使用功能相对独立的楼层间的外部联系,各层空间之间产生了既分且连的空间张力。

5

6

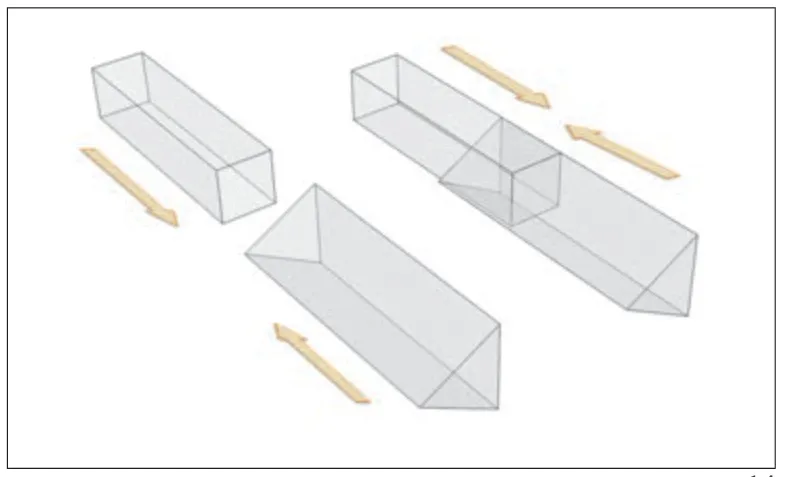

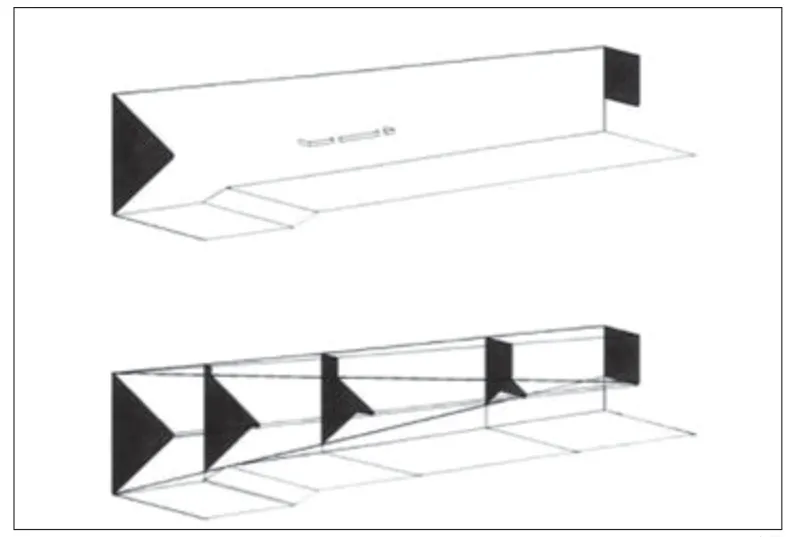

“隐秘”(Stealth,1993-2001)项目仍然以套嵌的方式创造胶体空间,只是这次莫斯采用了更为纯粹的几何形体——两个体积均等的三棱柱和四棱柱进行重叠(图14),当两个几何体沿长向完全重叠在一起时,建筑的外部形式和内部空间就产生了奇妙的变化。莫斯用建筑切片的方式来表达这种变化,沿建筑横向每隔一段截取出一个剖面,从一系列剖面中可以清晰地看到由三角形到四边形的变化过程(图15)。“这栋建筑的基本设计想法并非创造一个单一的形体,而是沿着建筑长向创造一系列不断变化的截面。”[8]莫斯将这一系列截面作为一种神秘未知的、无形的载体,藉由这种未知的载体,探索两个不同却已知的形体相互连接时产生外部形式和内部空间不断变化的方法。事实上,这种方式所

7

8

9

5 8522号项目钢板沿截面边缘向下包裹(摄影:Tom Bonner,http://ericowenmoss.com/project-detail/8522-national)

6 8520号项目插接痕迹的呈现(摄影:连菲)

7 球形多面体与直角梯形立方体的插接(绘图:向立群)

8 立方体的内部和球形多面体的外部(图片来源:http://ericowenmoss.com/project-detail/metaphor)

9 用玻璃恢复立方体的完整形体(图片来源:http://ericowenmoss.com/project-detail/metaphor)产生的空间变化恰恰使胶体空间得以显现,建筑二层和三层中部的半室外走廊正是三棱柱与四棱柱交叠所产生的中空部分——胶体空间,这里是配备预制卫生间和设备间的休息交流平台,也是通向两端办公空间的交通联系(图16)。由于这栋建筑分属于3 个业主,隶属不同公司的雇员在这个胶体空间里每天经历着分隔与联系,正是这种源自使用者需求的矛盾,使内外形体之间产生了极强的张力,从而使胶体空间得以成立。

6 新世纪的多范本探索

从1990 年代后期至今的20 年时间里,莫斯的设计项目走出卡尔弗城、走出加州,更加国际化和大型化,功能也由住宅、办公拓展到了商业、教育、餐饮、展览等多个领域。同时也正是由于项目的功能、规模、业主、所处地域等情况复杂多变,莫斯似乎难以再专注、纯粹地在一段时期内探索一个范本,其作品也更变化莫测,主要表现在以下3 个方面:

10

11

10 “钢盔”雕塑(图片来源:http://www.tate.org.uk/art/artworks/moore-helmet-head-no-1-t00388)

11 胶体空间示意图(绘图:向立群)

6.1 新材料的试验

海登大道3555 号(3555 Hayden,2005-2007)仍然是卡尔弗城的仓库改造项目之一,但是在这个项目中,莫斯对形体的操作相对保守,他把关注点放在了三层加建部分使用的外表面材料上。项目使用了一种半透明、现场喷涂的玻璃纤维材料。这种材料专门为这个项目开发,在整个加建部分的外表面起到防水作用,并能够保证与屋顶独特的曲率完全吻合[9]。为了探索玻璃纤维最适宜的树脂、颜色、纹理、基底、强度,项目组进行了深入的研究和大量的试验。在工地现场建造了几个约3.66m(12 英尺)见方的测试板,用来测试现场喷涂玻璃纤维的效果,研究墙体与屋顶连接处的喷涂技术,收集材料伸缩的数据,以确保材料在当地气候条件下能完好地发挥作用(图17)——屋顶的独特曲率、开槽技术以及玻璃纤维覆盖,证明了每一寸都是一个研究项目。由此可见,莫斯对于范本的试验已经由形体、空间转移到了适合

12

13

12 阿罗诺夫住宅(图片来源:http://ericowenmoss.com/project-detail/aronoへ-guest-house)

14

15

13 阿罗诺夫住宅的胶体空间(绘图:向立群,参考http://ericowenmoss.com/project-detail/aronoへ-guest-house)独特形式要求的新型材料中。新材料所传达的时代印记恰恰又与原有建筑所代表的历史形成了时间张力,并且也将与未来的体验形成时间张力,正如莫斯自己所说:“不管你在做什么,你总是处在一个中间阶段……一个位于前历史(Pre-history)与后历史(Post-history)之间的节点”[4,6]。因此,在建筑的更新改造之中引入新材料,莫斯又似乎有意无意地在作品中“绷紧”了张力。

6.2 形体与空间生成逻辑的改变

16

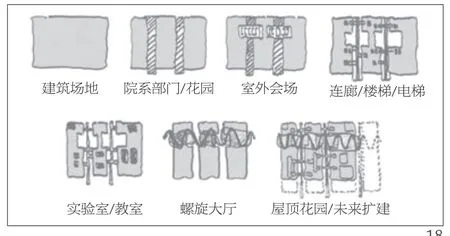

如果说莫斯在执业的前20 年一直在不断地试验几何形体的各种组合方式,及其为建筑空间带来的可能性,进入新世纪后,他在建筑形体生成上似乎也突破了几何形体并置、交叠的手法,开始尝试创造不同形态空间组成的系统,这在香港设计学院(Hong Kong Design Institute,2006)竞赛方案中表现的尤为明显。这个方案是为香港设计学院的服装、设计、数字和平面3 个系提供讲堂、实验室、展览、办公、住宿等一系列功能的建筑群,莫斯以校园基地作为一个空间整体,首先划分出3 个系各自的建筑体,然后掏挖出室外会场的场地,接着植入楼梯、电梯、连廊等线性交通空间,以及实验室、教室等点式空间,最后沿室外会场所在的轴线,加上巨型螺旋体强调建筑群的核心轴空间,由图18可以清晰地看出莫斯构建点、线、面空间系统的逻辑与过程。香港设计学院项目完全新建,莫斯将关注点从新旧建筑间的矛盾张力转移到了不同功能需求的空间张力之上,分离与联合、独立与共享,各个功能空间又藉由张力被胶合在一起,形成了若即若离的整体。

6.3 景观元素的引入

景观作为项目中的一个主要角色,是莫斯近20年设计范本的另一个重要转变,带有精神意义的植物或构筑物的景观空间成为了他构建张力的新范本,这从广东省博物馆(Guangdong Museum,2004)竞

14 三棱柱和四棱柱的重叠(绘图:向立群)

15 从三角形到四边形的剖面变化(图片来源:http://ericowenmoss.com/project-detail/stealth)

16 二层、三层的半室外走廊(摄影:连菲)

17

18

17 工地现场的喷涂试验(图片来源:参考文献[6])

18 点、线、面空间系统的生成过程(绘图:向立群,参考http://ericowenmoss.com/project-detail/hong-kong-designinstitute/)赛方案和黄昏餐厅(Vespertine,2007-2016)项目中能够窥见一斑。广东省博物馆项目的基地中计划有两组建筑物,分别是位于基地东西两端的歌剧院与博物馆,莫斯在两组建筑之间设计了一条布满透明玻璃柱体的步行大道——玻璃森林(图19),大道在博物馆的尽头是一个位于建筑中央的室外庭园,作为一个内省的深思空间。莫斯藉由构筑物景观营造了一线一点的两个精神空间,让人们在此思考城市扩张与自然消亡,利用思想张力将建筑空间联系在一起。而在黄昏餐厅项目中,莫斯设计的室外花园占据了与餐厅建筑同等面积的场地,混凝土桌椅、台阶,以及种植着各种植物的土丘,为举办室外休闲餐饮活动提供了空间(图19)。餐厅的主厨乔丹·卡恩(Jordan Kahn)欣赏莫斯的建筑宣言,对于莫斯和卡恩而言,黄昏餐厅是“抹去建筑与食品之间界线”的一项试验,建筑师同主厨一起,探讨了建筑与食品对话的方式,而这样的试验正是莫斯最感兴趣的[10]。

7 结语

莫斯将设计工作视为成长的过程,不囿于定式、不设置标签。正因为这样,他在执业40 余年中不断地试验新的范本。对于莫斯而言,每个项目既是试验也是冒险,试验并无意于给出一个确定的答案,而是希望创造一个场所,供人们展开长久的、渐进式的讨论[11]。而我们在莫斯创建的讨论场中,试图对其繁杂的建筑试验内容进行归类,试图归纳其作品表现形式背后隐含的思想根源,试图梳理这些试验与冒险背后隐含的发展脉络,是极其困难的。不过可以肯定的是,虽然可能是反复的、交叉的、重

19

20

19 广东省博物馆的玻璃森林步行大道(图片来源:http://ericowenmoss.com/project-detail/guangdong-museum)

20 黄昏餐厅的室外花园(摄影:Tom Bonner,http://ericowenmoss.com/project-detail/vespertine)叠的,这些纷繁复杂的试验和形式中确实是存在规律和类别的,并且这些范本背后都隐性存在着莫斯对于矛盾张力的执着[12],新旧形体之间、历史与现在之间、内外空间之间……都因刻意创造的矛盾而产生了张力,从而使其作品在张力之下达到了一种“平衡的不平衡”。莫斯20 世纪建筑试验的开展,大致上可以归纳为初步的几何形体并置、复杂几何形体的交叠、建筑空间的叙事、胶体空间这样几个范本;加州地区作为主要建筑试验场,承载了这一阶段莫斯在几何元素上的所有关注力,从建筑形体到建筑空间,帮助他完成了一系列渐进范本的试验。进入新千年之后,莫斯的建筑试验拓展到了更多方面,在材料、形体与空间生成方法、景观元素等方面不断地探索、尝试与突破。“不断创新”——渴望发现新的思考方式、新的感受、新的观察视角以及对建筑新的理解,这是莫斯事务所秉持的出发点,也清楚地传达出他执业以来,不断开展各种试验性项目的缘由。对于莫斯来说,任何概念性策略都是临时的,永远不变的唯有对临时性范本的不断探索2)。其最重要的价值在于,“临时性”思想并非如西方的先锋建筑去批判“现代性”,也不像中国的实验性建筑去针对当前的主流设计实践和学术意识形态。它没有任何针对性或者参照物,并且避免创造出另一套规则与范本,因为“一旦创新的建筑被赋予了需要遵循的规则,并且能够被教授与学习,那么它所承载的创新便会戛然而止”[1]。因此,“永远的临时性”思想将打破各种个人的或流派的标签,从而实现建筑师自我的成长。

注释

1)圣莫尼卡学派:1970年代出现在美国洛杉矶圣莫尼卡地区,以弗兰克·盖里(Frank Gehry)、富兰克林·伊斯雷尔(Franklin Israel)、汤姆·梅恩(Thom Mayne)、迈克尔·罗通迪(Michael Rotondi)、埃里克·欧文·莫斯(Eric Owen Moss)等一批建筑师为代表,他们在建筑思想和设计作品上彰显的先锋性和独特性引起了国际建筑界和理论界的关注。由于大多数建筑师活跃在洛杉矶西部以圣莫尼卡(Santa Monica)为中心的地区,因而又将他们称为“圣莫尼卡学派”。

2)引自Designboom网站2011年对埃里克·欧文·莫斯的采访,详见:https://www.designboom.com/interviews/eric-owen-moss-interview.