基于耦合模型的水生态环境与区域经济协同发展研究

张 英

(浙江水利水电学院, 浙江 杭州 310018)

人类的生产、生存活动对水生态造成的影响使得水生态环境可持续发展面临很大的挑战。目前国家的可持续发展战略将人与自然的竞争关系调整成“人水和谐”共处关系。为促进水生态环境与地域经济间的发展,近年对环境和经济发展的耦合协调研究主要集中在:环境和经济发展内涵研究、耦合关系研究、耦合协调关系实证研究、测度方法研究等方面[1-4]。某一区域的水生态环境与社会经济之间有着必然性的关联。为谋求区域水生态的可持续开发、利用,保证水生态环境和社会经济的共同发展,评价和分析社会经济发展与区域水生态间的相互作用和协同发展状况,本文建构了涵盖“水生态环境”和“社会经济”两个不同类属性特征的指标体系,分析计算了这两个子系统中各指标的综合评价值,明确出了水生态环境综合等级划分、区间限定和等级特征描述,探讨和比对了上述两个子系统的评价值状况,研究了这两个子系统间的协调发展状况和层次, 进行了“水生态环境—社会经济”总系统内的耦合关系和协同发展分析,给出了修复、改善水生态环境的措施和途径。

1 DPSIR模型

为满足生态环境管理和决策的需求,David等于1979年提出PSR(Pressure-State-Response,PSR)体系来研究环境问题[5]。其中Pressure指标描述人类活动对生态环境造成的压力,State指标表示在上述压力下资源与环境的质量、社会经济状况等;Response则描述社会各层面对造成环境脆弱压力的响应。PSR框架模型因果关系清晰,人类活动对环境施加的压力P造成环境状态的变化S,人类社会采取恢复环境质量或防止环境退化的措施R来应对这一变化。

欧洲环境署EEA(European Environment Agency,EEA)提出的DPSIR模型可更准确地描述环境系统的复杂性和因素间的因果关系。该模型涵盖压力(Pressure),状态(State)、响应(Response)、驱动力(Driving force)和影响(Impact)五个方面的指标。以水生态环境为例,在DPSIR概念框架中,人口规模和经济发展等这些驱动力D导致废水排放量或对水生态环境的干扰增加,由此产生(用水需求和废水排放等)的压力P,压力迫使水生态环境系统状态发生改变S(水环境的特征和水质参数等来表征),水生态环境状态的改变对人类或水生态系统产生影响I,这些影响促使人类社会对水生态环境做出直接和间接响应R(采取措施对环境进行改善和修复等),人类社会的响应作用于驱动力、压力、状态或直接作用于影响,以使此反馈链保持稳定与平衡,调整和改善人类社会和水生态环境系统的相互作用,使得水生态环境系统处于安全的可承载区间,最终谋求社会发展与水生态环境之间的可持续发展。近年来,DPSIR模型在我国环境管理能力分析、水资源可持续利用、生态安全评价等方面得到了广泛应用[6]。

2 评价指标体系

2.1 水生态环境指标体系

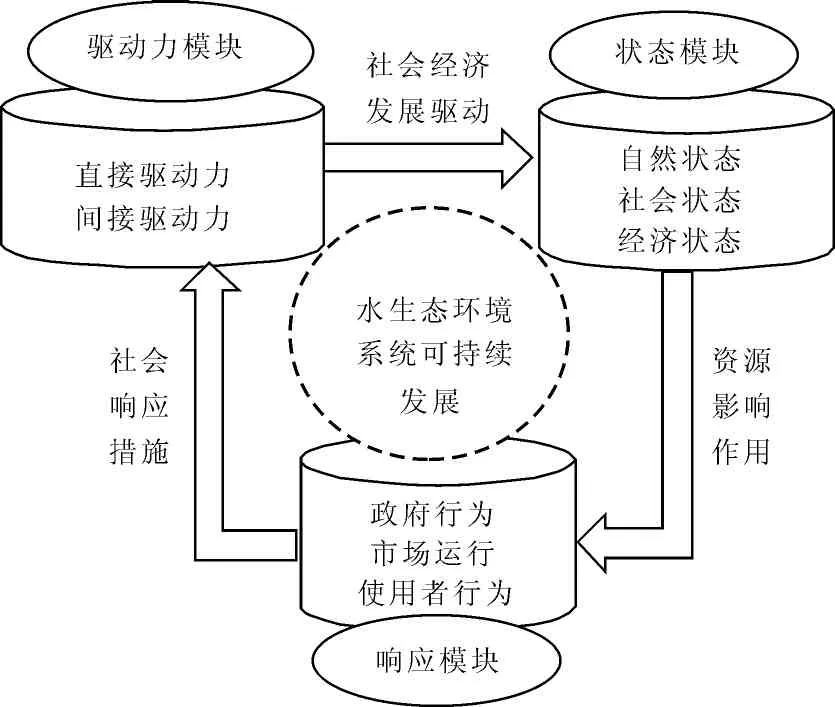

本研究在DPSIR模型基础上,根据水生态环境系统的实际建构了DSR指标体系。基于DSR概念框架,人类社会经济发展“驱动力”给水生态环境持续、健康发展造成的“压力”(负荷)引起水生态环境“状态S”的诸多改变,这些状态表征指标直接“影响”人类社会经济活动,最终促使人类社会采取一系列“响应R”措施来调整、改善、优化水生态环境。“响应”指社会经济活动对水生态环境的体现和表征,采取的调整、维持、改善水生态环境的措施,“响应”的意义在于在激发和保障水生态环境合理的管理延续及提出改变当前水生态环境状况的思路、措施和途径等。例如:党中央提出的“新五化”中对水环境和水资源利用进行的“要求”、“规范”和“约束”均表现为“间接驱动力”。水生态环境系统DSR模型如图1所示。

图1水生态环境系统DSR模型

从浙江省水生态环境与社会经济的实际情况出发,依据评价指标体系建构原则和DSR模型内容,结合相关文献[7-8],甄选出水生态环境系统包括24个评价指标,见表1所示。表1中数据来源于历年浙江省统计年鉴和浙江省水资源公报。

备注:1、产水系数=某地区水资源总量/年降雨总量;产水模数=某地区水资源总量/地区总面积。

2、YY5指标中,2006年前为废污水排放量,2006年之后为退水量。

2.2 社会经济指标体系

社会经济指标体系涵盖了26个指标(见表2所示),其中“驱动力”指标8个;“状态”和“响应”指标各9个。

表2 社会经济系统评价指标体系

3 评价模型及综合评价值确定

3.1 评价指标体系矩阵建构

以t为本研究考察年份时间段,n为评价体系中的指标项数量,构造研究体系的n×t原始数据矩阵X,X为xij的集合,xij表示第i项指标第j年的原始数据,i=1,2,…,n;j=1,2,…,t。以水生态环境系统为例:n=24,t=19(1998年—2016年,共计19年)。

3.2 指标体系变换及归一化

在系统评价过程中,对高优指标和低优指标进行处理,以使不同指标间具有同趋向性,便于有效地进行模型统一分析。当xij具有正功效时,yij=(xij-minij)/(maxij-minij)。当xij具有负功效时,yij=(maxij-xij)/(maxij-minij)。其中maxij为系统Xi集合上全部指标的上限值、minij为Xi集合上所有指标的下限值,yij为xij对所研究系统的功效贡献值。所有yij的集合即为功效矩阵Y。对功效矩阵Y进行归一化处理,处理后的指标集合为P。其中pij表示第i项指标第j年的标准化值,pij∈[0,1]。

3.3 评价指标权重计算

若同一指标在研究时间段内不同年份的数据随机性、无序程度和差异越大,则该指标在系统评价的权重就越大,反之亦然。第i个指标的权重值计算见公式(1)。

第i个指标的权重值

(1)

计算得到的社会经济系统中各指标的权重值见表2。水生态环境系统中的评价指标熵权值计算思路和方法同社会经济系统计算(限于篇幅,此处略去)。

3.4 指标评价值确定

评价体系中各评价指标值与对应权重值的乘积累计求和可得到各指标在第j年的综合评价值Gj。评价指标权重越大,该指标在研究系统中的影响程度就越大,反之,该指标在评价系统中的影响程度就越小[9]。

4 系统评价值结果分析

4.1 水生态环境系统评价

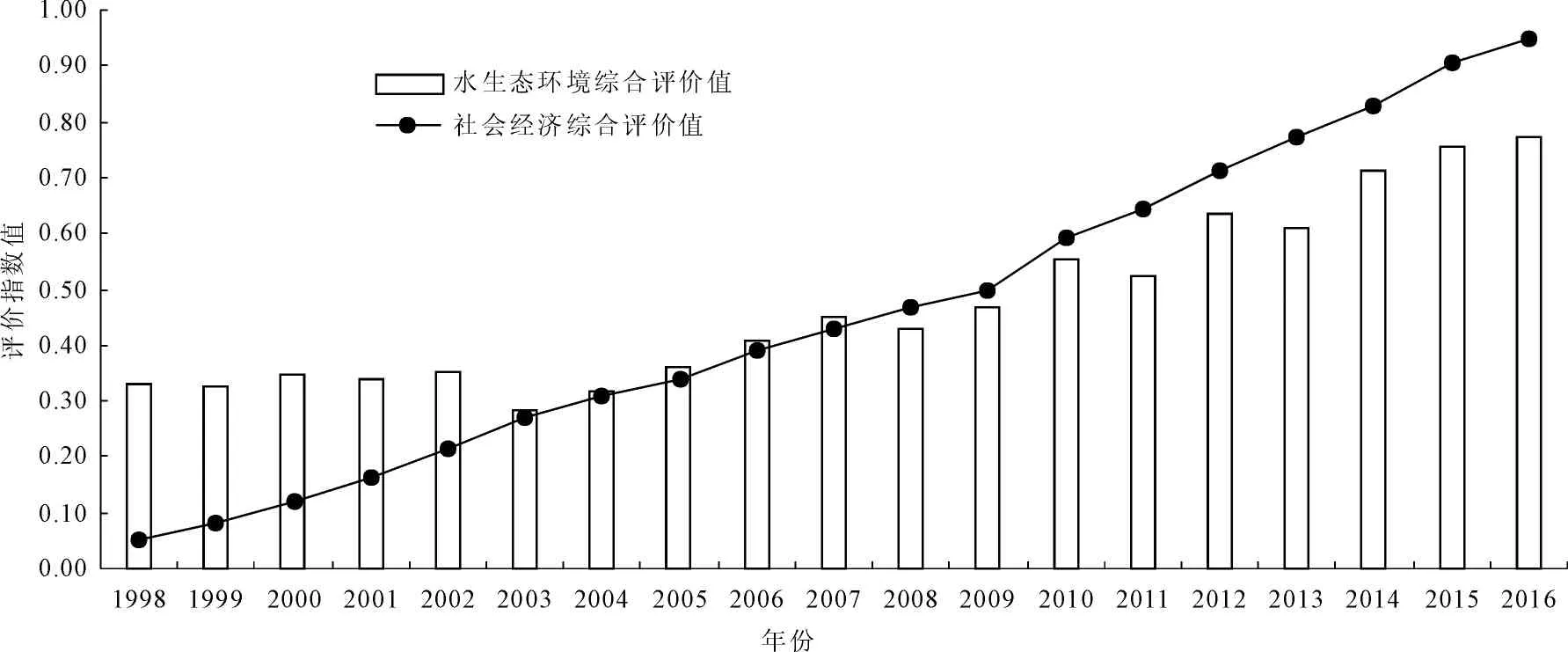

计算得出的水生态环境综合评价值GS见图2。1998年—2016年浙江省水生态环境质量综合评价值发展变化趋于明显的增长态势(2003、2008、2011、2013年除外),说明水生态环境整体向良好的方向发展。1998年—2002年间,水生态环境综合评价值历经多次波动,一直在0.339 1附近进行调整;2003年后该评价值一路持续攀升(2008、2011、2013年有所减少),在2016年达到最大值0.774 6。2003年—2016年间该指标的平均值为0.519 9。十一五期间水生态环境综合评价值平均值为0.461 6,十二五期间的平均值比十一五期间提升了40.16%。

图2水生态环境系统与社会经济系统评价值

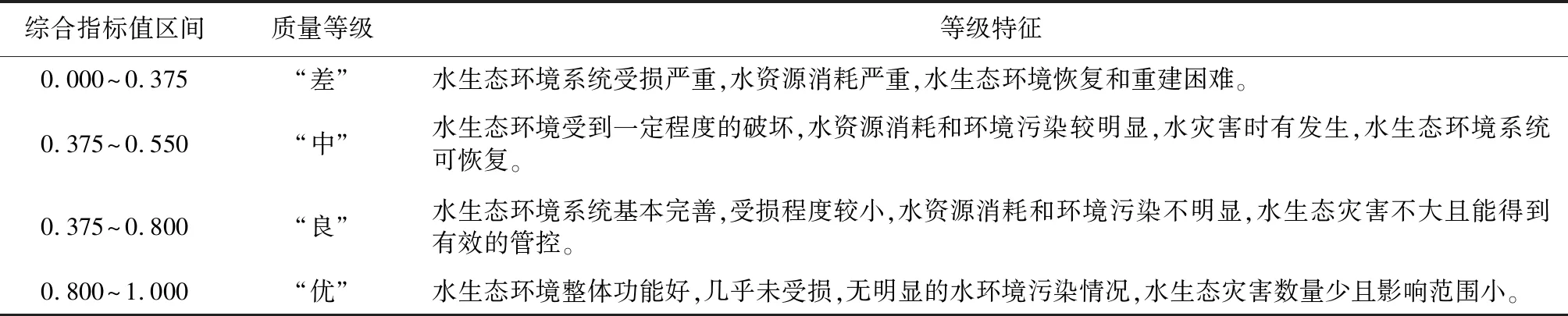

本研究确定出的水生态环境等级标准、综合指标值和等级特征见表3。水生态环境综合评价值GS从“差”等级(1998年—2005年)迈入“中”等级(2006年—2009年)后,再进入“良”等级(2010年—2016年),一致保持着稳步的增长和强健的发展势头,鉴于评价值多年来良好的发展态势,预测近年将上升到“优”等级。1998年—2005年,水生态环境评价值处于“差”等级,期间政府和群众处于对水生态环境保护的认识和重视,实施了一系列的水利及环境修复工程,对后续水生态环境的改善有重要的作用。2006年的水生态环境跃入到“中”等级(该等级平均值0.439 0)。2010年—2016年间水生态环境跃入了“良”的等级(等级平均值0.651 6),综合评价值年均增长6.729 5%。2011年的降水量比2010年少了1/3,人均水资源量少了约1/2等因素导致该年水生态环境评价值较上年环比下降5.12%。

2001年—2015年间水生态环境评价值环比指数年均增长1.059 3,年均环比增长幅度值5.933 7%;以2000年为基准期的定基指数年均值为1.343 9,年均定基增长幅度值为34.394 8%。驱动力指标的贡献率均值为31.076 7%。历年状态指标值与水生态环境综合评价值变化高度相似,状态指标值占到总指标的36.796 7%。XX1和XX3指标贡献率趋势为:快速触底后在15%附近徘徊。随着政府和民众的环保意识增强,行业和民众将节约概念落实到实际行动中,万元工业产值用水量和人均每日用水量指标快速降低,但经过多年的潜力挖掘后,这两个指标进入相对稳定的调整阶段。

表3 水生态环境综合等级、区间及等级特征

水生态环境评价中响应、状态、驱动力三方面的主要变化为:2003年后响应指标对整体的贡献率保持着强劲的上升态势,2008年后贡献率保持在40%左右。2005年—2006年间,状态指标和响应指标的贡献率经过彼消此长的调整后,响应指标逐渐成为主导因素。以此时间段为标志,其后,响应指标贡献率>状态指标贡献率>驱动力指标贡献率(个别年份除外)。水生态环境综合评价值的提升主要是由响应类指标的拉动所致,水生态相关主体(政府、企业、人民群众)行为的作用下,水资源利用率、工业用水重复利用率、万元GDP工业废水排放量、城市污水处理率等指标的优化和提升拉动了整体综合指标的提升。

4.2 社会经济系统评价

社会经济综合评价值GH从1997年的0.038 5一路快速攀升到0.948 3,年均变化率19.24%。社会经济综合评价值变化分为3个阶段:1998年—2003年间的综合评价值稳步增长,年均增长率为16.223 4%;2004年—2010年间该数值剧烈波动震荡;2010年后,社会经济综合评价值年均变化率为9.368 2%。这三个阶段的环比增长指数年均增长率分别为:16.226 4%、15.488 6%和9.368 2%,表现为前期快速增长,后期持续稳定增长的态势。

4.3 两系统评价值对比状况

考虑水生态环境与社会经济系统的实际,本研究确定出GS和GH的对比关系分类标准为:GS=GH表示两系统属于“经济水生态环境同步型”;当GS>GH表示两系统为“经济滞后型”,其中GH/GS>0.8为“经济相对滞后型”,0.6

在总系统协同发展分析中,1998年—2007年总体表现为“经济滞后型”(GS>GH),其中1998年—2001年间为“经济极度滞后型”,2002年为“经济严重滞后型”,2003年—2007年间为“经济相对滞后型”。2008年—2016年表现为“水生态环境滞后型”(GS 耦合是指几个系统间通过各种作用而彼此影响最终联合起来的现象[10]。1976年Weick提出松散耦合理论来解释经济管理领域范畴内对象间既各自独立又互相联系的二元关系,探求不同产业领域现象间的共生、互动、协同关系,分析多个经济现象间最佳的结合方式。耦合决定了系统在到达临界区域时走向何种序与结构[11-12],体现子系统间的关系特征,强调子系统间相互依赖和影响等的契合性。耦合度是描述不同领域(子系统)间相互影响程度的特征指标。耦合度虽然在一定程度上反映了子系统间发展的协调状况,但是却无法有效的反映子系统间协调发展层次, 为此进一步引入协调度来表征子系统间的协调程度[13]。 下式中系统耦合度C∈[0,1](其计算式见公式(2)),协同度D∈[0,1](其计算式见公式(3)),M为综合调和指数(其计算式见公式(4)),α、β分别为水生态环境子系统、社会经济子系统的待定系数(本例中待定系数α=0.5,β=0.5),q为总系统中包含的子系统个数(本研究中包含两个子系统,所以q=2)。 C=q×[(GS×GH)/(GS+GH)q]1/q (2) D=(C×M)1/n (3) M=αGS+βGH (4) 历年水生态环境和社会经济子系统耦合度见表4。其中耦合度C∈(0.60,0.80]时,为中度耦合;C∈(0.80,0.90]为良好耦合;C>0.90为优质耦合。1998年和1999年这两年总系统为中度耦合,2000年系统为良好耦合。2001年—2016年水生态环境子系统与社会经济子系统的耦合度都在0.9以上。 表4 历年水生态环境和社会经济子系统耦合度 总系统的优质耦合关系并不能说明“水生态环境”和“社会经济”两个子系统的协同目标、内容和效应吻合,为有效的反映两个子系统间协调发展层次,需要进一步研究协调度[14]。从1998年—2016年协同度数据可知,二者的协同程度还是存在很大的差异。系统内水生态环境和社会经济发展子系统间的协同度范围为0.347 990—0.930 410,并表现为逐年上升的趋势。本研究确定出的协同度D的具体标准为:协同程度D∈[0.00,0.35)表示系统处于“协同失调”状态;D∈[0.35,0.60)表示系统处于“协同过渡”状态;“中度协同”的D∈[0.60,0.80);“高度协同”的协同度介于0.80和0.95。“水生态环境—社会经济”系统的协同程度沿着“协同过渡”—“中度协同”—“高度协同”的路径逐步发展。1999年—2005年间系统协同程度为“低度协同”,2006年—2011年间为“中度协同”,2013年—2016年间为“高度协同”。 本研究提出的提升水生态环境的建议和措施为: (1) 基于人水和谐的治理理念,充分考虑当地水资源、水生态条件,编制水生态规划和整治方案。工程设计中注重水系连通、水陆和谐,生态环保优先。工程建设中维护水的自然循环状态,将工程建设对水生态的影响减小到最小[15]。 (2) 以水生态需求管理为目标,提高水生态环境管理水平,提高用水效率和效益,走内涵式发展和集约式管理道路。 (3) 水环境治理中积极推进、集成、创新水生态修复的技术。 (4) 建立水生态监测系统,进行水量、水质、水文,底泥、生境、水体浮游生物、水生动植物、生物量等的监测。为研究水生态变化趋势,制定水生态环境保护和修复提供基础数据和依据。 (5) 在水开发利用、治理、排泄、节约、保护等方面,实行全过程的统一管理,充分发挥水资源功能。5 系统耦合分析

6 建 议