血管性痴呆的特征及相关危险因素分析

陈奕奕 唐龙冲 方海波

随着老龄化社会的到来使得痴呆发病率不断上升, 痴呆病中主要的类型为阿尔茨海默病以及血管性痴呆。血管性痴呆临床诊断较为困难, 而相关研究显示[1], 该疾病的发生与脑血管疾病之间存在密切关系, 因此进一步深入研究脑血管疾病, 对于鉴别血管性痴呆的临床特征具有重要意义。为此, 本次作者将对脑血管疾病患者进行深入分析, 并对血管性痴呆及非血管性痴呆进行鉴别, 旨在获得血管性痴呆患者的临床特征及其危险因素, 现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2017 年8 月~2018 年11 月本院收治的89 例脑血管疾病患者, 按照疾病情况不同分为血管性痴呆组(血管性痴呆患者, 41 例)和非血管性痴呆组(非血管性痴呆患者, 48 例)。血管性痴呆组男23 例, 18 例;年龄62~78 岁, 平均年龄(68.2±4.6)岁。非血管性痴呆组男25 例, 女23 例;年龄61~79 岁, 平均年龄(69.0±4.2)岁。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。本次患者均同意相关检查及调查。

1.2 血管性痴呆诊断标准[2]①神经心理学检查证实的认知功能明显减退, 并有显著的社会功能下降;②通过病史、临床表现以及各项辅助检查, 证实有与痴呆发病有关的脑血管病依据;③痴呆发生在脑血管病后3~6 个月以内, 痴呆症状可突然发生或缓慢进展, 病程呈波动性或阶梯样加重; ④非其他病因导致痴呆。

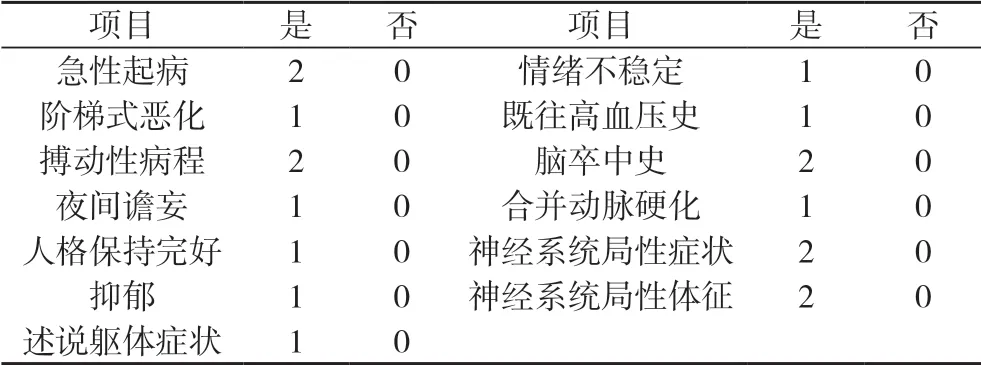

1.3 方法 两组均进行血管性痴呆家族史调查、相关电位P300 检测、哈金斯基缺血指数量表调查, 并记录两组高血压、糖尿病、心脏病、吸烟情况及文化程度、健康教育次数、同型半胱氨酸水平。相关电位P300 检测所用仪器为上海海军医学研究所制造的NDI-200 型神经电检诊议, 按照国际10/20 系统放电极, 记录电极置于Cz 点参考电极为两耳垂(A1、A2), 接地电极置于前额, 电极与皮肤阻力<5 kΩ。患者平躺, 保持注意力集中。听觉刺激为随机, 短声刺激, 序列诱导P300, 双耳给声强度为950 dB, 靶刺激频率为2000 Hz, 频率20%, 非靶位刺激频率1000 Hz, 频率80%。靶刺激叠加200 次, 计算潜伏期。相关电位P300 检测结果中P2、N2及P3潜伏期明显延长考虑为血管性痴呆。由同一名医师采用哈金斯基缺血指数量表对患者进行评价, 并记录获取评分。哈金斯基缺血指数量表评分<4 分为阿尔茨海默病可能性大, 4~7 分为混合型痴呆可能性大, >7 分为血管性痴呆可能性大, 量表评价项目为13 项。见表1。

表1 哈金斯基缺血指数量表(分)

1.4 观察指标 ①通过比较两组血管性痴呆家族史、相关电位P300 检测结果、哈金斯基缺血指数量表评分的差异, 分析血管性痴呆的特征。②通过比较两组高血压、糖尿病、心脏病、吸烟情况及文化程度、健康教育次数、同型半胱氨酸水平的差异, 分析血管性痴呆的危险因素。

1.5 统计学方法 采用SPSS22.0 统计学软件进行数据分析。计量资料以均数±标准差表示, 采用t 检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 血管性痴呆特征分析 经分析发现, 血管性痴呆组患者有血管性痴呆家族史占比29.3%明显高于非血管性痴呆组的10.4%, 相关电位P300 检测结果中P2潜伏期、N2潜伏期、P3潜伏期均明显长于非血管性痴呆组, 哈金斯基缺血指数量表评分(12.0±1.2)分明显高于非血管性痴呆组的(5.9± 0.6)分, 差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.2 血管性痴呆危险因素分析 两组患者高血压、糖尿病、心脏病、高同型半胱氨酸水平、有吸烟史情况比较差异具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表2 血管性痴呆特征分析[n(%), ]

表2 血管性痴呆特征分析[n(%), ]

注:与血管性痴呆组比较, aP<0.05

组别 例数 血管性痴呆家族史 相关电位P300 检测结果(ms) 哈金斯基缺血指数 量表评分(分)P2 潜伏期 N2 潜伏期 P3 潜伏期血管性痴呆组 41 12(29.3) 224±25 310±37 412±34 12.0±1.2非血管性痴呆组 48 5(10.4)a 175±20a 250±21a 232±20a 5.9±0.6a χ2/t 5.09 10.27 9.58 30.96 30.99 P<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

表3 血管性痴呆危险因素分析[n(%)]

3 讨论

痴呆一般发生于中老年人群, 为一种进行性的认知功能障碍。血管性痴呆为一种常见痴呆类型, 其发病机制比较复杂, 临床特征也不明显, 给临床诊断以及治疗带来较大的困难。

哈金斯基缺血指数量表是区别血管性和非血管性痴呆的重要量表, 得分>7 分显示血管性痴呆可能性较大, 因此后续可借助该量表对患者的痴呆类型进行判断, 进一步提高诊断率。目前利用相关电位P300 检测诊断痴呆尚存在争议, 但本次结果中显示血管性痴呆与非血管性痴呆患者相关电位P300 检测结果中P2、N2及P3潜伏期差异较大, 因此可以用于判断血管性痴呆。

经分析发现, 高血压、糖尿病、心脏病以及高同型半胱氨酸水平等为血管性痴呆的危险因素。①高血压。高血压通过加快动脉粥样硬化速度和促进血管内膜增生从而导致动脉阻塞, 动脉阻塞后会引发脑组织缺血缺氧, 导致血管性痴呆发生。Charante 等[3]对3000 例样本进行6 年的随访, 结果 显示, 收缩压的治疗可以有效的降低血管性痴呆的患病率, 也说明了收缩压的治疗可以早期降低血管性痴呆风险。②糖尿病。血糖状态与血管病变具有密切关系, 主要的危险性为低血糖和高血糖的状态均会造成代谢性的应激反应, 此外高胰岛素血症也容易导致血管病变[4]。③心脏病。心肌梗死、心力衰竭、快速性心律失常等会导致脑细胞损伤, 从而导致脑部供血不足, 引发血管性痴呆[5]。④高同型半胱氨酸水平。目前临床已经证实, 高同型半胱氨酸水平是脑血管疾病的独立危险因素, 高同型半胱氨酸水平可使血管结构和功能发生改变从而容易诱发血管性痴呆[6]。

综上所述, 血管性痴呆的发病机制比较复杂, 血管性痴呆患者有家族史者占比较高, 临床检查中以相关电位P300检测结果潜伏期延长、高哈金斯基缺血指数量表评分为特征;而高血压、糖尿病、心脏病、高同型半胱氨酸水平、有吸烟史为血管性痴呆的危险因素。临床需对上述血管性痴呆特征及危险因素加强关注, 后续健康宣教中应加强对于患者保持良好生活习惯方面的教育, 积极控制血糖及血压等, 最大程度保证患者生命安全。