方正断陷白垩系砂砾岩成岩作用及对储层物性的控制

王有智,郑洪涛,田彦林

(1.中国石油大庆油田有限责任公司,黑龙江 大庆 163712;2.辽河石油职业技术学院,辽宁 盘锦 124000;3.中国石油华北油田分公司,河北 任丘 062552)

0 引 言

随着理论和技术的不断革新,致密储层油气勘探不断获得重大突破[1-2]。玛湖油田砂砾岩油藏的发现,使得凹陷区砂砾岩体有望成为未来油气勘探的重大接替领域[3-4]。众所周知,砂砾岩体可以作为优质储层,与成岩作用密切相关[5-7]。例如,玛湖凹陷西斜坡百口泉组砂砾岩中长石等矿物溶解,形成了次生孔隙发育带,显著改善了砂砾岩的储集性能[8];渤海湾盆地秦南凹陷东南缘深层砂砾岩储层发育高孔高渗带,储集空间以溶蚀孔、生物体腔孔为主[9];松辽盆地南部深层有利致密砂砾岩储层与次生孔隙及裂缝有关[10]。济阳坳陷陡坡带沙河街组三段、四段发育近岸水下扇砂砾岩体,扇中辫状水道砂砾岩即使受到强烈的压实和胶结作用,但由于有机酸多期溶蚀,依然可以形成次生孔隙带,形成有效储层[11-12]。

方正断陷位于黑龙江省东部,是以第三系为主要油气勘探目的层的裂谷型盆地[13]。其白垩系砂砾岩储层十分发育,多口井见到良好油气显示,展现出良好勘探前景。此次研究通过大量取心井的岩石薄片、扫描电镜、能谱分析和XRD等测试方法,对方正断陷白垩系砂砾岩的成岩作用类型、成岩演化序列进行详细研究,探讨成岩作用与储层物性的关系,为研究区下步油气勘探提供科学依据。

1 地质背景

方正断陷位于松辽盆地东部的依-舒地堑北段,大地构造上属于郯庐断裂的北延部分[13-15]。受右旋走滑变形的影响,依-舒地堑内发育一系列走滑断陷盆地,方正断陷是其中之一。方正断陷呈不对称的双断式结构,伊汉通断裂将其分割成东部断陷带和西部断陷带2个二级构造单元。东部断陷带进一步划分为玉山屯单斜带、李家店次凹、民丰断裂构造带、德善屯次凹、腰屯隆起带、大林子次凹、大罗密断阶带和兴旺次凹8个三级单元;西部断陷带进一步划分为小兰屯隆起、柞树岗次凹、祥顺潜山带(图1)[13]。

图1 方正断陷构造纲要简图

方正断陷在古生界变质基底之上,共充填了4套沉积序列,自下而上划分为白垩系及第三系的新安村+乌云组、达连河组、宝泉岭组、富锦组和第四系[16]。方正断陷白垩系主要分布在小兰屯背斜带和柞树岗次凹,与第三系不整合接触,目前没有探井钻穿白垩系,推测厚度超过3 000 m,充填了冲积扇—扇三角洲近源粗碎屑沉积。

2 储层岩石类型与储集空间

2.1 岩石类型

方正断陷白垩系砂砾岩储层主要为扇三角洲平原及前缘砂体,扇体砂砾岩间发育少量浅灰色泥岩,显示扇体沉积水体较浅。储层岩石类型主要包括扇三角洲平原辫状河道砂砾岩、前缘水下分流河道砂质细砾岩(图2)。碎屑颗粒磨圆较差,以次圆—次棱角状为主,分选较差,以点-线接触为主,颗粒支撑,孔隙式胶结。岩屑成分均以岩浆岩为主,其他成分含量较低。扫描电镜和X衍射分析表明,研究区填隙物总量平均小于10%。

2.2 储集空间类型

白垩系砂砾岩具有较为复杂的储集空间,根据187张铸体薄片资料统计显示,白垩系砂砾岩储集空间包括原生孔隙(约占21%)、次生孔隙(约占75%)和微裂缝(约占4%)3种类型。原生孔隙类型为残余粒间孔,一般在颗粒支撑的砂质细砾岩中可见,孔隙中常充填胶结矿物,胶结物边缘形状规则,与孔隙之间界限清晰(图2a)。次生孔隙包括粒间溶孔、粒内溶孔和晶间孔;粒间溶孔主要为杂基和胶结物溶蚀形成,由于溶蚀程度不同,粒间溶孔的孔隙形态多不规则(图2b);粒内溶孔指长石等不稳定成分溶蚀形成的孔隙,溶蚀作用一般沿着长石解理缝方向发生,形成的孔隙会保留原晶格形态,并具有一定方向性,溶蚀作用较强时,长石颗粒呈蜂窝状连通( 图2c),当溶蚀完全时形成铸模孔(图2d);晶间孔主要为自生高岭石等结晶较好的黏土矿物集合体内之间的孔隙(图2e)。微裂缝主要为构造成因,常切穿长石、石英等碎屑颗粒及胶结物(图2f);微裂缝既为溶蚀流体提供路径,扩大溶蚀影响范围,又可以连通孤立的孔隙,对储层整体物性有改善作用。

图2 方正断陷白垩系砂砾岩储层的储集空间特征

3 成岩作用及对储层物性的影响

3.1 成岩作用类型

3.1.1 压实作用

对于砂砾岩储层而言,成岩作用中对储层物性产生较大影响的是压实作用。方正断陷白垩系砂砾岩经历了强度较大的压实作用。在上覆地层压力影响下,可见云母等塑性颗粒变形、破碎,石英和长石等脆性颗粒破裂,部分脱落的碎粒堵塞了粒间孔隙。

3.1.2 溶蚀作用

储层中的流体进入砂砾岩的孔隙系统中,导致不稳定矿物和胶结物发生溶蚀,可以改善砂砾岩的物性。白垩系砂砾岩储层中发生的的溶蚀作用包括在长石、岩屑以及泥质杂基中的溶蚀。其中,长石晶体较易发生溶蚀,钾长石沿着双晶缝发生溶蚀,孔隙呈蜂窝状或镂空状(图3a、b);钠长石晶面相对完整,没有溶蚀痕迹,可见钠长石自生晶体以及自生石英(图3c)、高岭石和少量绿泥石(图3d)。

3.1.3 胶结作用

通过镜下观察,白垩系砂砾岩中胶结以自生石英和自生黏土矿物为主。自生石英一般呈六方短柱状,晶形完整(图3e)。储层中也可见自生方解石,在颗粒间以粗晶胶结物形式存在,也可充填在长石溶孔中。高岭石呈定向排列或者杂乱堆积的状态充填在颗粒之间或附着在长石表面(图3e)。晶体呈团粒状、叠片状等,没有受到磨损或挤压变形。绿泥石常与自生长石共生,主要以针片状单体的形式生长在长石解理缝或包裹于颗粒的表面。伊蒙混层多呈杂乱状充填在颗粒之间[17]。

图3 方正断陷白垩系砂砾岩成岩现象

3.1.4 交代作用

交代作用发生的范围很广,可使岩石的矿物成分和结构发生改变[18]。研究区常见的交代作用包括黏土矿物交代长石和黏土矿物之间的相互交代转化。前者主要为钾长石和斜长石发生高岭石化,会生成一些晶间孔隙,但是由于连通性较差对物性提升有限;后者主要指蒙皂石的伊利石化(图3f),伊蒙混层是白垩系砂砾岩中比较常见的黏土矿物类型,多呈杂乱状充填于粒间孔隙之间或包裹在其他颗粒上形成包膜。

3.2 成岩作用对砂砾岩储层物性的影响

3.2.1 压实作用对储层的影响

方正断陷白垩系砂砾岩埋深范围跨度大,压实作用的影响随着埋深的不同,强度存在一定的差异性。在2 800 m以浅储层中,颗粒主要为点-线接触,超过3 500 m,储层颗粒表现为凹凸接触和缝合接触;与此同时,白垩系砂砾岩结构成熟度较低,颗粒粒径差异大,杂基含量高,使得颗粒之间接触更加紧密,孔隙度急剧下降。总体而言,白垩系砂砾岩压实作用较强,是导致砂砾岩储层致密的最主要的原因(图4)[18]。

3.2.2 溶蚀作用对储层的影响

长石、方解石等可溶矿物的大量发育,有利于形成次生孔隙发育带。研究区长石颗粒发生选择性溶蚀,在颗粒内部形成了大量的次生孔隙,孔隙直径为5~20 μm,最大孔径超过150 μm(图3a、b)。部分长石破裂后,附近的长石被溶蚀,裂缝规模扩大,连通了附近的孔隙,对储层物性改善作用明显(图2c)。通过面孔率统计发现,有效储层溶蚀面孔率超过5%,溶蚀孔隙含量超过20%,最高可达70%,而非储层的溶蚀面孔率较小,一般不超过2%。白垩系砂砾岩经历了2期酸性成岩环境,分别是早期自身形成有机酸和后期烃类流体的充注。由于烃源岩不够发育,埋藏过程中进入储层的有机酸量较少,溶蚀作用相对较弱,后期的酸性流体的大量进入储层,促使次生孔隙带的形成。总体而言,溶蚀作用对白垩系砂砾岩储层的改造作用显著,既丰富了孔隙含量,又扩展了孔隙喉道,对致密储层而言非常重要。

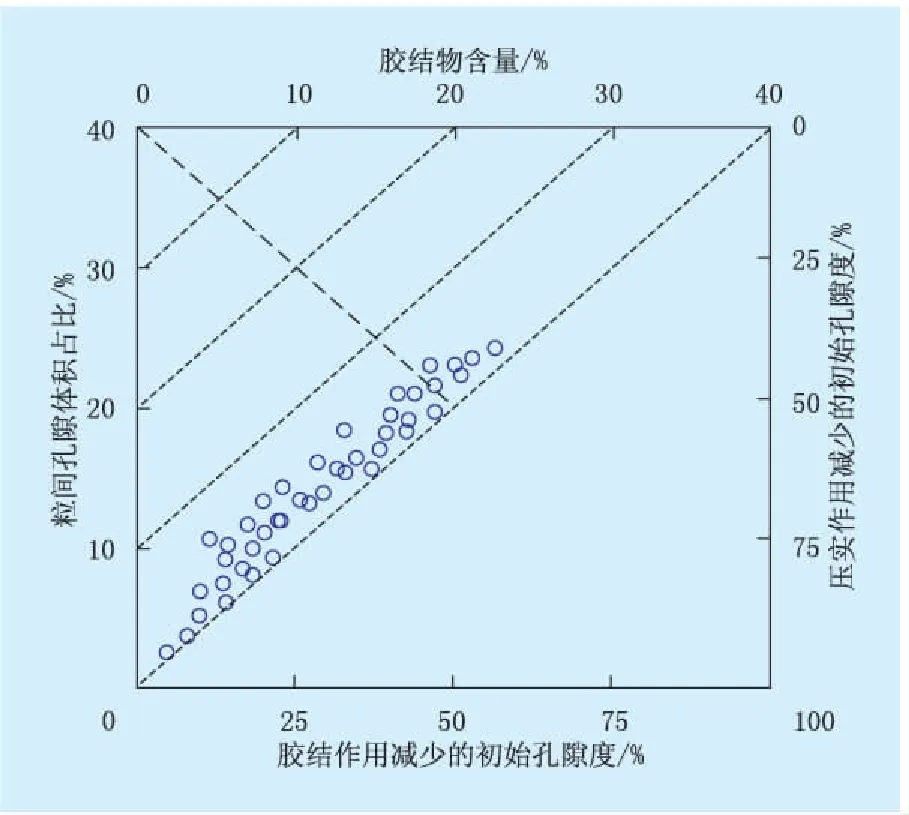

图4 方正断陷白垩系砂砾岩粒间孔隙体积占比和胶结物含量关系

3.2.3 胶结作用对储层的影响

胶结作用是导致储层致密的另一个因素。在酸性成岩环境下,黏土矿物转换加速,释放出的金属阳离子促使砂砾岩边缘发生方解石胶结,胶结形式以孔隙式胶结为主;石英的次生加大和方解石胶结,不利于粒间孔隙的保存;高岭石在垂向上分布具有差异性,主要富集在内部各段平行不整合面附近及细粒岩性与砂砾岩接触面附近。因此,该段砂砾岩物性变差。

3.2.4 交代作用对储层的影响

长石在向黏土矿物转化的过程中会产生一些微小孔隙,这些孔隙直径一般小于5 μm,呈独立分布,孔隙之间不连通,对储层物性的影响较小,随着蒙脱石向伊利石不断转化,这些伊蒙混层有序化,会形成一定的裂缝,这些裂缝在一定范围内起到沟通孔隙的作用,对砂砾岩储层的渗透性有较好的改善作用。

3.3 成岩演化与孔隙演化

3.3.1 成岩演化序列

根据成岩作用的观察与分析,建立方正断陷白垩系砂砾岩成岩演化序列(图5)。在早成岩阶段(早白垩世晚期—晚白垩世),古地温低于85 ℃[19],岩石处于逐渐固结阶段,受上覆地层的压实作用影响,原生孔隙减少;泥岩被压实后会排出酸性流体,使得储层流体环境呈弱酸性。随着这种流体在孔隙之间流动,自生的蒙脱石向伊利石转化,在颗粒边缘形成绿泥石等黏土矿物薄膜。进入古近系,砂砾岩储层埋深加大,进入中成岩阶段,古地温为85~140 ℃[20]。成岩矿物中钾长石和碳酸盐岩发生溶蚀,同时,德善屯深部烃源岩生成的油气通过伊汉通断裂进入白垩系砂砾岩储层,这些酸性物质大大降低了地层水pH值,加速了长石和钾长石的溶蚀;与此同时,蒙脱石进一步向伊利石转化[21],导致蒙脱石含量减少,高岭石和自生伊利石的含量增加,局部有富绿泥石沉淀。

3.3.2 孔隙演化

通过对镜下薄片成岩作用阶段和埋藏史-热史分析,建立方正断陷白垩系砂砾岩成岩环境演化模式。利用孔隙度定量评价,分析成岩作用与孔隙演化的关系(图5)。

方正断陷白垩系沉积时期,湖盆处于快速充填阶段,具有冲积扇特征。此时砂砾岩处于准同生期至早成岩B期,相当于埋藏深度2 000 m,以机械压实为主。此时,随着埋深的加大,上覆地层压力增加,砂砾岩持续受到压实作用的影响,颗粒之间的接触关系表现为点接触或点-线接触。虽然砾石颗粒粒径之间差异较大,具有一定抗压能力,但随着上覆压力的增大,大的脆性颗粒破碎堆积在原生孔隙之中,使得孔隙度快速减小,石英次生加大和绿泥石衬边造成孔隙度继续损失。据Beard和Scherer的孔隙度恢复公式,以方16井砂质细粒岩为例,计算出原始孔隙度平均为24.04%,到早成岩阶段末期,孔隙度降至8.61%,其中,压实作用导致孔隙度平均减少14.28%,胶结损失孔隙度平均为1.15%。进入到中成岩A1期,埋深继续加大,发生石英颗粒压溶作用和硅质胶结作用,此时砂砾岩已经变得较为致密,原生孔隙已经十分少见,但是大长石颗粒被压碎,发育裂缝,为溶蚀作用提供进入储层的通道。此时孔隙度降至4.68%,压实作用平均减少孔隙度1.69%,胶结作用导致孔隙平均较少2.24%。

进入成岩A2亚期,埋深超过3 000 m,该时期最主要的成岩作用就是溶蚀作用,利用残余的原生孔隙和长石形成的裂缝,有机酸对可溶组分进行充分溶蚀,形成的孔隙增量平均为6.79%,胶结作用持续降低孔隙度,平均为2.36%,在中成岩A阶段末期孔隙度平均为9.11%。可见溶蚀作用对储层物性改善较为明显。

图5 方正断陷白垩系方16井细砾岩地质历史时期储层孔隙度演化

进入中成岩B阶段,成岩作用包括溶蚀、伊利石以及绿泥石和碳酸盐胶结交代作用。该阶段储层中仍存在少量酸性流体,仅部分长石发生溶蚀,对胶结物作用甚微,对储层改善作用较小,使得砂砾岩储层持续致密。胶结减少的孔隙度平均为0.78%,现今最终孔隙度平均为8.33%。

4 优质储层形成规律

通过分析可知,成岩作用对白垩系砂砾岩储层发育起到关键的控制作用。白垩系沉积初期,凹陷具有双断特征,两侧的物源携带的大量砾岩向湖盆中快速沉积,此时颗粒分选磨圆差,颗粒之间杂基充填,原始孔隙度不高;随着断陷的沉降,水体加深,粗碎屑物源向断陷中注入的速度减慢,砂质砾岩等沉积物在扇三角洲前缘水下被不断改造,颗粒之间的杂基含量降低,砾石的分选和磨圆较之前变好,结构成熟度相对高,岩性由杂乱的砂质砾岩变为砂质细砾岩,初始物性变好;扇三角洲前缘砂体和平原砂体在垂向上叠置,平原砂砾岩十分致密,成为储层的天然封堵层。白垩系自身泥岩的成熟度增加和后期油气的大量充注,促使细砾岩中长石和方解石等矿物的大量溶蚀,对致密储层的改造具有重要意义。由于白垩系储层靠近伊汉通油源断裂,储层的孔隙优势与上倾构造特征的匹配,形成次生孔隙发育带,成为有效储层。在前缘细砾岩储层中见到良好的油气显示即是证据。

5 结 论

(1) 方正断陷致密储层岩性涵盖砂砾岩和砂质细砾岩。碎屑颗粒磨圆较差,以次圆—次棱角状为主,分选较差,以线接触为主,颗粒支撑,孔隙式胶结具有较为复杂的储集空间,原生孔隙主要为粒间残余孔,约占21%;次生孔隙包括粒间溶孔、粒内溶孔和晶间孔,约占75%;微裂缝约占4%。

(2) 方正断陷白垩系砂砾岩经历的成岩作用主要包括压实、溶蚀(钾长石)、胶结(自生石英和自生黏土矿物)和交代作用(蒙皂石伊利石化)。压实作用严重破坏了储层的原生孔隙,平均减孔15.97%。胶结作用充填原生和次生孔隙,平均减孔6.53%,两者是导致白垩系砂砾岩储层致密化的最主要原因。外来烃类流体携带有机酸注入砂砾岩储层,促进了钾长石等矿物的溶解,改善了砂砾岩储集性能,平均增孔6.79%。交代作用对储层物性影响较小。

(3) 基于成岩作用和孔隙演化过程分析,方正断陷白垩系中靠近油源断裂的扇三角洲前缘水下分流河道细砾岩体具备成为优质储层的潜力。白垩系砂质砾岩等沉积物在扇三角洲前缘水下被不断改造,砂质细砾岩分选和磨圆变好,结构成熟度变高,原始孔隙度较高。靠近伊汉通油源断裂,油气大量充注,携带的有机酸促使细砾岩中长石和方解石等矿物的大量溶蚀,形成次生孔隙带,两者匹配成为有效储层。

——以北部湾盆地福山凹陷为例