贤能主义视野下的新加坡政府奖学金制度

□ 林子淦

一、引言

新加坡精心设计选拔和培训政治人才的机制,并以品德和工作能力出众的被选拔者来治理国家。这种“贤能主义”(Meritocracy)提倡“德才并重”的政治人才与儒家传统政治价值观相吻合。

新加坡政府奖学金制度是新加坡年轻政治人才选拔和培训的核心机制。这一机制体现了贤能主义的政治理念。新加坡“贤能主义”理念的内涵决定了政府奖学金制度的设计理念,影响着政府奖学金获奖人(未来新加坡的决策层)的从政之路,体现了“政治贤能”应有标准。

二、新加坡贤能主义理念

(一)“政治—行政”人才的统一

西方政治学学者和公共行政学者在讨论公共事务相关的问题时常常以“政治—行政”二分的视野来研究问题,展示出西方政治世界一个重要的特性。B·盖伊斯·彼得(B.Guys Peter)指出,无论在政治和公共事务的实际操作上,“政治—行政”二分法都在无数的政治制度安排中展现出来[1]。在这种二分的价值基础上,西方大国的行政官员不必对其行为后果肩负起政治责任,即无须面向公众,可以坚持政治中立的态度和不受政治家的影响,以法律、技术的理性进行政策执行的工作。

王绍光和欧树军指出人民行动党在1959年于新加坡开始执政之时便希望改变公务员在英国殖民时期的“殖民政策执行者”心态[2]。人民行动党的政治领袖希望公务员放弃高高在上的政治中立立场,而抱有“政治性”的自我统治使命感,尝试对基层群众的诉求和问题作出“政治性”的回应。这促使负责政策制定的政治领导人(同时为人民行动党党员与政府部门的政治任命官员)与负责政策执行的公务员,在人民行动党领导的政府下开展各项后殖民地时期的政策工作,共同为民众的福祉努力。在这个论点上,我们大概可以了解到新加坡的“政治—行政”统一观念跟王绍光在另一文章提到中国现实政治背后的“党国体制”[3]元素相类似,两者的广义政府都为单一强大政党主导公共事务的管治模式,以政党的政治理念决定政府的经济和社会事务,并无缝对接地执行和管理,所谓的“官”(政治官员)和“吏”(行政官员)具有直接的从属与合作关系和为群众全心服务的使命感。

不同于“政治—行政”二分的国家和地区,中新两国有志于参与政治、服务本国群众的年轻人大多都必须经历在公共部门处理有关公共政策并务实执行的工作和不断的考核,才更能有机会在本国执政党的内部获得赏识和提升,继而成为能够影响一方政治格局的政治领导。

严崇涛(Ngiam Tong Dow)指出,新加坡最优秀的高中毕业生都会得到政府奖学金,而且在学成归来以后大多进入公共部门而非商业单位工作[4]。新加坡政府奖学金正是根据此理念在新加坡选拔和培训未来的“政治贤能”,一开始把社会中最符合执政党理念和能力所需的青年才俊收归到政治体制中,让他们在政府奖学金机制的资源优势下全方位提升个人的理论水平、行政能力,并在职业生涯初期就职于公共部门的重要岗位发挥所长。而王绍光和欧树军指出,这些在新加坡属于少数年轻“政治贤能”才能获得的公共部门经验,正是他们日后能否被人民行动党栽培为政治领导人的重要参考指标[5]。

(二)“政治贤能”的标准

陈思贤(Kenneth Paul Tan)指出,贤能主义是新加坡整个治理体系最重要的元素,而这种贤能主义正是在政府奖学金得主所垄断的行政部门领导层和人民行动党领导层中得以呈现[6]。

在新加坡的贤能主义原则下,所有人在理论上都可以不问种族、性别、家庭背景等因素,凭借自身先天的优势和后天的努力,在公平环境下争取成为未来“政治贤能”的机会,在这个“大政府”的体制下,全方位地影响国家在政治、经济、社会领域的发展。

新加坡政府奖学金制度对于获奖人的选拔和培训机制大致正是按照这个理念而制定,而理所当然,这套机制也隐含着许多新加坡制度设计者和继承者关于“政治贤能”的标准。

1.良好的学历和文化水平

贝淡宁认为,考试制度能基本筛选掉缺乏基本常识和分析能力的人[7]。而相似地,尽管新加坡国父李光耀认为学术上的成就并不能单独成为评判“领导精英”的标准,但他也举例指出,英国政治精英往往出自牛津大学、剑桥大学;常春藤院校的毕业生也垄断了美国政治领导层[8],反映出常理上政治领导层的构成是以名校生为主的精英群体而非一般群众。这表明李光耀认为拥有较高学历和文化者正是成为“政治贤能”的基本门槛。

新加坡建国初期的历史已经可以反映其人才选拔机制对于学历和文化的重视程度。传统观念认为军官的文化、学历水平比文官为低,然而在新加坡则出现异于常态的情况。从1971年开始,李光耀和时任新加坡副总理吴庆瑞决定政府开始每年在军队内部挑选几名优秀的见习军官,让他们领取属于军队人员的全额奖学金到牛津大学和剑桥大学等英国名牌大学攻读学士课程,然后为军队服务数年,表现合格者可以继续领取全额奖学金到哈佛大学、斯坦福大学等美国名牌大学攻读公共行政硕士与工商管理硕士课程[9]。

2.良好的社交和沟通能力

贝淡宁认为社交技能对政治领袖而言也是十分重要的技能,具有很多用处。例如有助表达个人的政治意见、排除别人对自己的误解、更容易贴近民众和吸引更多有才之士助自己一臂之力[10]。

在有着不同母语使用者的新加坡,多语言使用能力就是社交和沟通能力中一项极为重要的构成部分。人民行动党的早期建党历程让我们了解新加坡政府为什么一直以来对政治领袖的社交和沟通能力如此重视。1954年,刚成立的人民行动党的誓言正是争取在新加坡这个多族群社会中建立一个使用多种语言的立法机构;1955年的新加坡立法议会选举,作为华人但当时不能流畅使用中文的李光耀便在华人聚集的社区遇到很多政治宣传上的困难,最后必须花费大量时间和精力学习中文和其他中国南方方言以求与更多不同籍贯的华人选民打交道[11],争取在政治上的更多支持。

沟通能力在21世纪的新加坡尤为重要,像经常需要与群众打交道的新加坡文化、社区及青年部的政务次长马炎庆(Baey Yam Keng),就常常同时以流利的中英双语在社交网络和社区座谈会与新加坡老百姓交流,其活跃的社交能力让他能获得社会的正面评价,被新加坡群众美誉为“最帅议员”。

3.抗逆能力和危机处理能力

无人认为新加坡政府的人才选拔机制是宽松的,人民行动党对于潜在重点发展对象的面试要求更是以严苛为名。刘宇苓指出,人民行动党内脱颖而出的未来政治领袖都必须面对来自人民行动党高层、心理学家、精神病学家的多回合、多维度面试,这是为了考察在自身事业领域本已表现出众的面试者有没有足够的情绪管理能力和坚强的意志,以应付更高压力和更高风险的政治工作[12]。

李光耀对他同僚危机处理的能力也十分重视。即使作为李光耀身边最重要的学者型官员的新加坡前副总理杜进才(Toh Chin Chye),也会因危机处理能力不及其研究能力而被剔除出内阁名单[13],继而被迫转任至其他对科学研究能力较为看重的部门,如新加坡卫生部和现已撤销的新加坡科技部。

4.关怀弱势群体的精神

新加坡“贤能主义”具有浓厚的儒家政治色彩,要成为“政治贤能”,除了需具备学历文化水平等客观的能力评判标准,还要符合一些精神和心理素质上的评判准则。

萧公权提及儒家政治思想一个重要的元素就是“养民”,正如孔子认为博施众济乃圣人之业,从政的人能否让人民在社会分配公平的环境下安居乐业、生活充裕是从古至今判断政治家优劣的一个重要指标[14]。

新加坡前总理吴作栋(Goh Chok Tong)把新加坡的政治价值称为“仁慈的贤能主义”(Compassionate Meritocracy)[15];而迈克尔·巴尔(Michael Barr)也类似地形容新加坡政府就是一个由仁慈的政治精英所组成的政府,创造了一个关心穷苦弱势群体的平等社会[16]。这表明新加坡政治家们一直将对大众利益的关怀是否足够、有没有走“群众路线”作为评价“政治贤能”的重要标准。

李光耀的早期从政经历可反映这种理念。早在1952年的英国殖民时期,李光耀曾经为当地的邮差工人工会请缨,与英国殖民政府谈判,就工人的薪水待遇问题唇枪舌战,并组织工人参加社会运动和罢工活动,成功迫使政府与工会达成协议,改善了工人的待遇[17]。

新加坡政府奖学金制度主要包含但不限于以上四种评判“政治贤能”的标准。这些标准和背后的精神多方面影响着整个机制选拔和培训一代又一代的新加坡年轻“政治贤能”,让新加坡“贤能主义”的执政理念得以延续。

三、新加坡年轻政治人才的摇篮——“政府奖学金制度”

(一)政府奖学金制度的概况

新加坡公共服务委员会(Public Service Commission)是根据新加坡宪法第九部分条文而设立的政府法定机构,其部门使命为“保障新加坡公共服务的廉洁、公正和贤能主义的基本原则”[18]。公共服务委员会与其他政府部门和政府法定机构所都会按自身部门的目标和需求制订奖学金计划,而公共服务委员会的一项部门职责就是负责规划和管理这些计划。正如王绍光和欧树军所提及的那样,各个奖学金计划正是新加坡政府体现贤能主义的一大特色制度,众多新加坡的优秀高中生在这个制度下被政府所挖掘发现、选拔、培训和重用[19]。

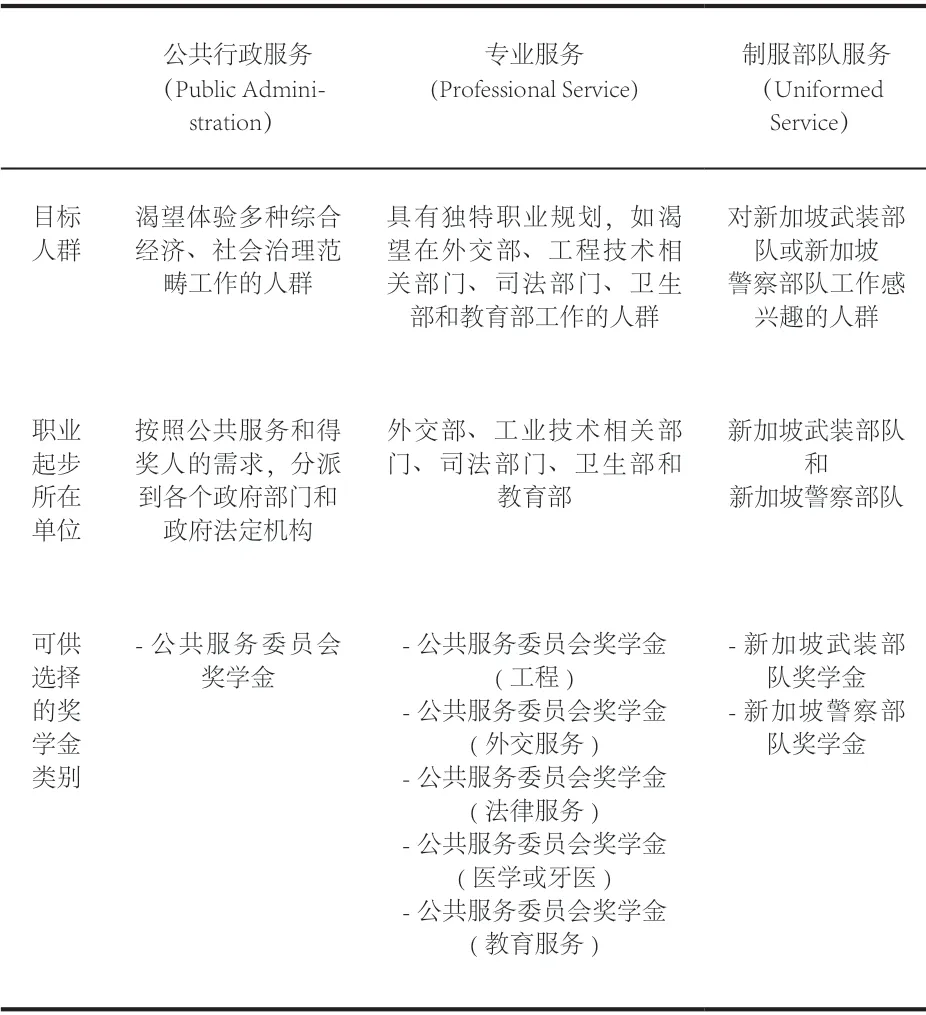

在众多奖学金计划中,公共服务委员会一系列的奖学金计划(PSC Scholarships)是新加坡政府最为重视的年轻政治人才选拔制度,比其他政府部门和政府法定机构提供的奖学金计划更为重要,肩负着挑选未来高级公务员的使命。公共服务委员会一系列奖学金计划的申请人可以就个人的职业发展规划申请相对应的奖学金项目,包括关于综合经济、社会治理事务的公共行政服务系列、具有众多独特职能的专业服务系列,以及属于国家暴力机关的制服部队服务系列(见表1)。

表1 新加坡公共服务委员提供奖学金申请人的三种职业发展路径的指引

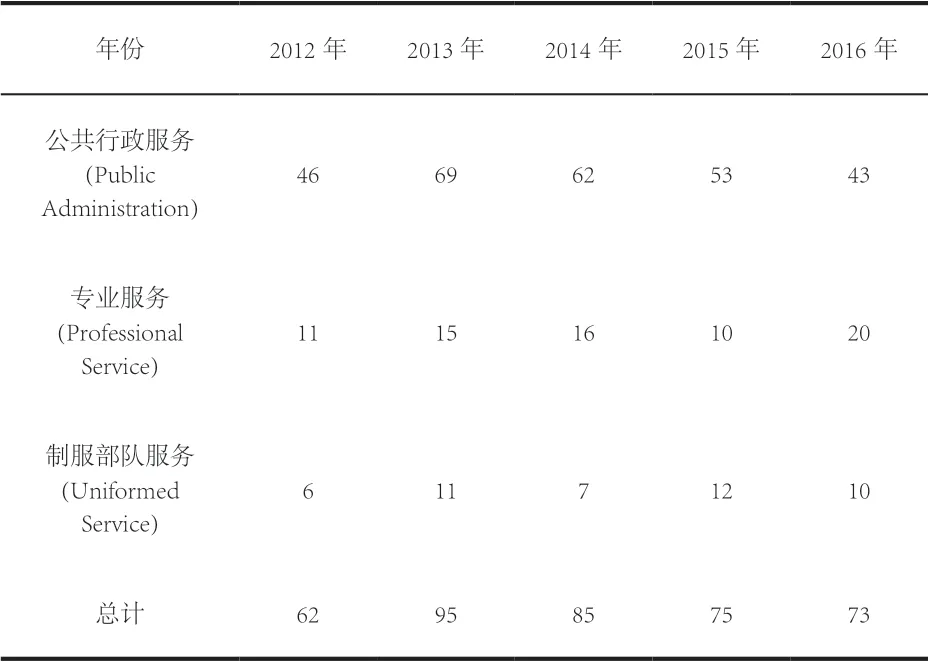

公共行政服务系列所包含的治理事务范围较广,因而成为获奖人较普遍选择的职业发展路径;公共服务委员会也没有发生滥发奖学金的情况,每年只有数十人能在数万名高中毕业生中脱颖而出,成为奖学金计划的获奖人(见表2)。

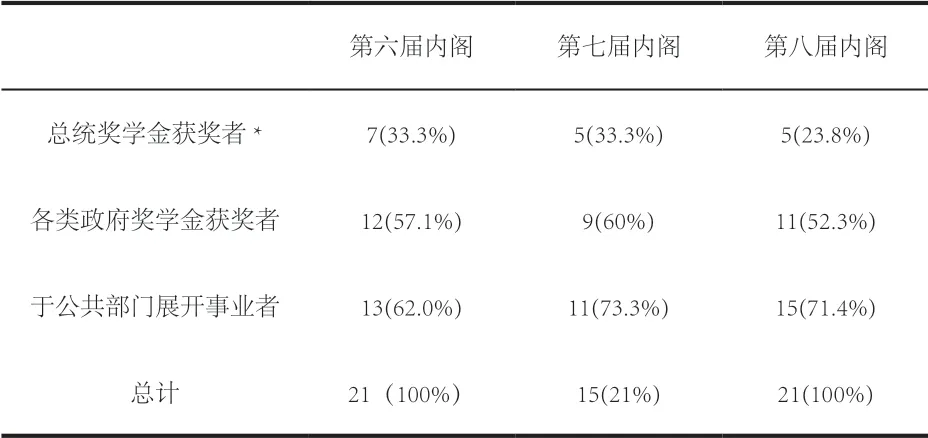

从近几届新加坡内阁阁员的背景情况可见,新加坡的政治官员大多于公共部门展开事业并曾成为政府奖学金的获奖人(见表3)。而值得一提的是,每年也会有数名公共服务委员会一系列奖学金计划的获奖人同时被颁发具有新加坡最高荣誉的总统奖学金(President’s Scholarship)。这项属于荣誉而非实际性质的奖学金计划,主要目的是额外表彰那些在学业和课外活动皆表现得异常突出的获奖人[20]。他们的从政生涯也会受到更高的关注,故在每一届新加坡的内阁班子中都可发现这些获奖人的踪迹。在新加坡第八届内阁中就有数名总统奖学金的获奖人,包括李显龙、维文(Vivian Balakrishnan)、陈振声(Chan Chun Sing)、林勋强(Lim Hng Kiang)、张志贤(Teo Chee Hean)。

表2 新加坡公共服务委员会各项奖学金的获奖情况(2012—2016)单位:人次

表3 新加坡近三届内阁阁员奖学金获取的情况和是否于公共部门展开事业的情况

(二)政府奖学金制度的选拔机制

既然公共服务委员会一系列的奖学金计划乃新加坡选拔年轻政治人才的核心制度,新加坡政府就有相对应的方法和标准来全面审核申请人的资格。

1.高中老师的基本审查

新加坡政府各项奖学金计划的评审过程从新加坡的初级学院阶段,即中国意义上的高中阶段便开始。校长和老师有义务留意校内表现突出者,并围绕着他们的课内外表现、个人品行上的强弱项、社区服务记录等准则来撰写属于这些学生的私人评估报告,而这些评估报告会被送至公共服务委员会作参考之用[21]。

2.学业成绩和知识水平的达标

公共服务委员会一系列奖学金计划的获奖人一般会在新加坡、英美和中国的顶尖名牌大学升学,其学业成绩一般处于较为优秀的水平。在申请奖学金的起步阶段,申请人需要递交学校的成绩单和其他升学考试的成绩证明,如在新加坡常见的普通教育高级程度证书(GCE A-level)和国际文凭大学预科课程(International Baccalaureate Diploma)的成绩单以证明学业水平。

本文作者曾对两名在中国留过学,并分别获得过“公共服务委员会奖学金”和“公共服务委员会奖学金(外交服务)”的新加坡留学生(下称C 同学和S 同学)进行简单访谈。C 同学和S 同学都表示在申请奖学金的起始阶段,除了需要递交以上提及的学业水平证明以外,还需要递交一道简单的论述题。其中S 同学还特别提到论述题会包括考核申请人对时事热点的分析能力,在之后的面试阶段中会被问到与职业发展领域相关的议题,如他就有相熟的同辈被问到了有关外交政策的问题。

3.对服务大众精神和社交领导能力的重视

在申请奖学金的起步阶段,申请人需要递交课外活动和社区服务参与的记录(Cocurricular Activities and Community Involvement Programme Records)以证明个人的全面综合素质。以2014年的总统奖学金得奖者为例[22],计划未来在新加坡卫生部作为职业生涯起步的梁荣耀(Neo Yong Yao)在接受采访时表示,他在初中阶段便积极参与社区服务,甚至到柬埔寨和尼泊尔参与志愿者计划,让他确信服务他人的重要性;而计划投身经贸相关领域公共行政服务行列的李紫心(Lee Zi Xin)则表示,以前曾学习马来语作为第三语言,并把此技能运用在国会议员安排的义工服务,让她能够和马来裔的群众沟通。从这些简单的例子中,可了解到新加坡政府奖学金的获奖人均需展示出一定的同理心、领导力、沟通能力等笔试难以展现的综合素质。

4.应变能力和心理素质的考核

奖学金申请人在申请阶段要接受各种测试来让政府观察其应变能力和心理素质是否足够应付充满挑战的公共服务工作。C 同学表示自己在面试阶段曾接受心理评估测验(Psychometric Assessment test)和心理面试(Psychological Interview),并被考核抗压能力。S 同学则认为外交部在面试阶段主要考核的问题包括希望评估他在遇到挫折时的应变心态,以了解他在适应不同突发情况的问题处理能力。

(三)政府奖学金制度的培训机制

新加坡政府奖学金得主通过严格、全面的机制被选拔之后,在正式投身公共服务前要接受政府全方位资助和培训,以提升个人的行政能力和品德修养,了解未来如何能更妥善治理新加坡与为新加坡人民服务。

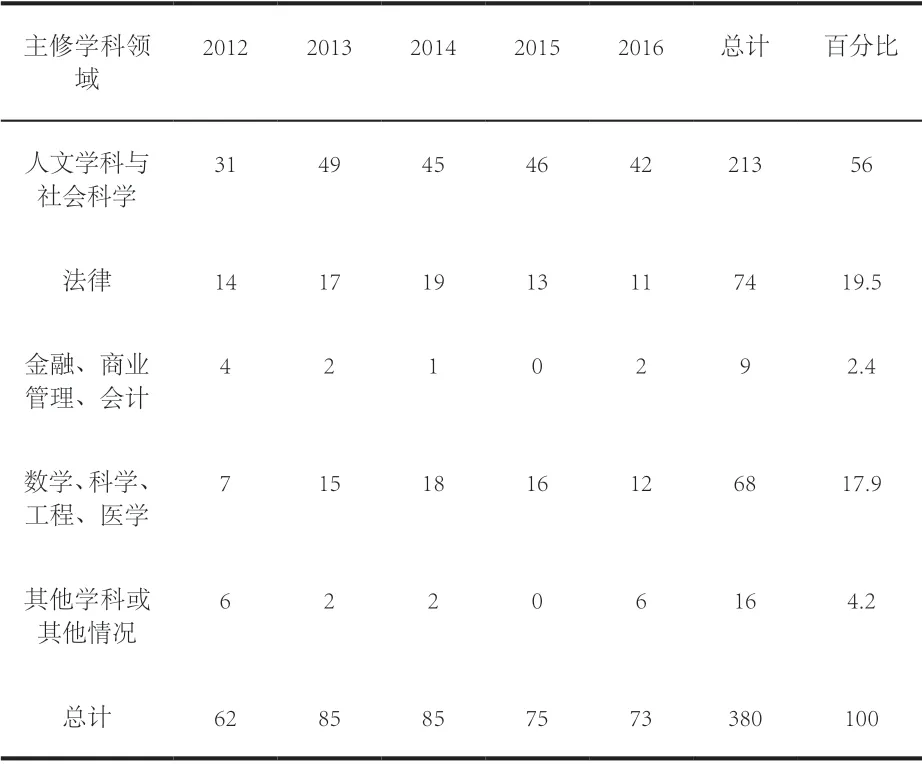

1.全额奖学金升学资助

新加坡公共服务委员会一系列奖学金计划的获奖人能获得政府全额奖学金的资助,在新加坡国内、英美和中国的顶尖名牌大学攻读本科和硕士研究生课程,其中超过半数获奖人会得到资助攻读人文学科与社会科学的学位课程,也有超过两成获奖人主修商科与法律专业(见表4),这符合一般发达国家的政治与行政人才需求规律,即重视对政法议题、经济管理和公共政策具良好分析和理解能力的人才。这些措施可有效保证新加坡未来的政治与行政人才均接受最优质的高等教育熏陶。

表4 新加坡公共服务委员会一系列奖学金获奖人主修科目情况(2012—2016) 单位:人次

2.学习政治与行政理论的系列活动

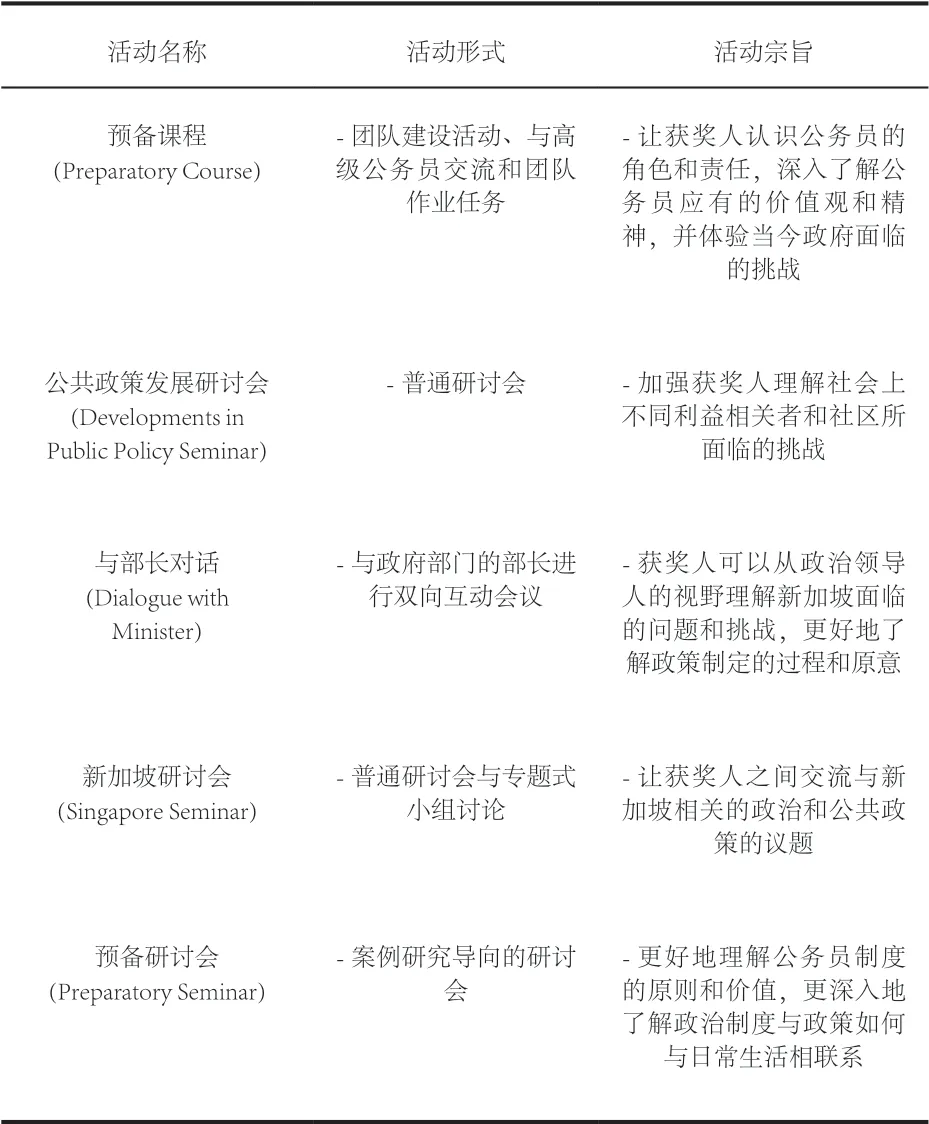

新加坡公共服务委员会一系列奖学金的获奖人都在新加坡国内和国外的顶尖名牌大学接受最优质的高等教育,拥有最前沿的人文素养、科学和管理知识,但是抽象性强的高等教育课程并不完全为政治和公共政策领域的从业者在实践上遇到的问题提供最合适的指导和教育。新加坡政府通过为这些获奖人安排一系列的政治与行政理论知识学习活动(见表5),让他们在升读本科前,便开始培养公共服务领域有关问题的解决技巧和服务精神。

表5 新加坡公共服务委员会为奖学金获奖人提供的政治和行政理论学习活动例子

3.实习锻炼的机会

政治是一门复杂的学问,需要不断在实践中学会如何掌握和学习这门学问[23]。新加坡公共服务委员会一系列奖学金获奖人在求学阶段的寒暑假中,有很多机会到公共部门参与实习。未来将投身新加坡公共行政服务行列的C 同学表示,自己本科求学阶段曾在新加坡社会及家庭发展部和新加坡总理公署实习;而未来将投身新加坡外交服务的S 同学则表示,自己本科求学阶段曾在新加坡外交部东北亚司、新加坡驻美国大使馆和新加坡外交部东盟司实习。可见奖学金获奖人在投身职场前,已经积累了一定程度的公共服务工作经验,提前锻炼个人在实际工作上所需要的综合素质,并了解公共部门在实际工作情况中可能遇到的挑战及其处理方式,为自己未来的职业发展做好预备。

4.培养同理心的社区服务

新加坡政府不但关注奖学金获奖人的学术和个人能力表现,也注重发展他们的服务精神和对弱势群体的同理心,每年都会安排各种在国内和国外的志愿服务。2016年,新加坡政府就安排奖学金得主在尼泊尔组织筹款活动、在希腊参加派发援助物资给中东难民的活动,以及在伊朗进行支教等志愿服务[24]。

(四)新加坡政府奖学金制度的不足之处

新加坡政府奖学金制度具有很多优点,但同时其选拔机制存在的和潜在的问题也需要研究者和政策制定者注意。

迈克尔·巴尔(Michael Barr)和兹拉特科(Zlatko Skrbis)的统计和研究发现,新加坡最高荣誉的“总统奖学金”的获奖人只有不足百分之十的少数族群人士;另外这些获奖人几乎也是出自以中上社会阶层家庭子弟为主要生源的名牌学校[25]。

陈思贤尽管也同意贤能主义是新加坡整个治理体系最重要的元素,但同时也认为贤能主义从意识形态的角度看,是一种服务于社会少数“精英”的不平等价值观[26]。

四、新加坡年轻政治人才选拔和培训的借鉴

梳理新加坡政府奖学金制度背后的精神理念和微观的操作情况可发现,其经验或许能为中国年轻政治人才选拔和培训机制提供某些借鉴。

第一,提前开展选拔与培训。萧鸣政、卢亮、王延涛提到中国的选调生在工作上遇到很多的心理和工作问题,源于各种选调生项目中选拔流程的时间安排难以让申请人有足够时间培养个人投身公共服务的思想和能力准备,甚至让申请人难以全面地思考自己是否适合参加选调项目。这让不少临近毕业的年轻人视进入体制为一份解决就业问题的“工作”而非“事业”[27]。

相比较而言,新加坡政府奖学金制度早在大部分申请人还没进入本科学习阶段之前便已经开始选拔流程。多维度、多回合的选拔过程让申请人更能深思熟虑自己是否适合投身公共服务,并更能让政府抢先其他企业和单位一步,把不少年轻精英收归体制所有,同时也能让这些年轻精英们在正式投身公共服务领域之前,便已接受全面的能力培训和思想熏陶。

第二,重视实习对年轻人的培训成效。在中国,立志从政的年轻精英相对而言较为缺乏在公共部门的系统化实习机会,而新加坡的同龄人却已经在政府核心部门内的不同司局单位甚至跨部门体验正规的公共服务工作。

托马斯·R·戴伊(Thomas R.Dye)指出,若以“团体理论”(Group Theory)解释所谓的公共政策制定与执行,实际上就是指公共政策代表着各方利益达成妥协和平衡的结果[28]。新加坡的年轻精英们理论上会更了解不同司局单位和部门之间的利益考量,这有助于他们更理性地分析如何协调涉及跨司局单位、跨部门的公共政策制定与执行问题。

第三,关注道德和公共服务精神建设的“君子”教育。根据权威组织透明国际(Transparency International)公布的2017年度“全球清廉指数”,新加坡在180 个国家和地区中排名第6[29]。

新加坡年轻政治人才选拔和培训机制无疑也是新加坡廉洁水平发达的重要因素,例如,对奖学金申请人的长期全方位品德和心理评核可有效剔除品性过于恶劣的年轻人;对奖学金获奖人积极安排的行政伦理学习和社区服务工作也培养着他们的守法意识和公共服务情怀。

第四,关注年轻政治人才背景的“单一性”问题。新加坡政府奖学金制度的选拔机制在一定程度上会偏向选拔出社会经济阶层良好和属于主流族群的年轻人,但这不利于政治领导层构成的多样性,间接影响公共政策制定工作的全面性,新加坡政府奖学金制度未来应避免类似情况的出现而导致年轻政治人才选拔和培训机制的负面效应涌现。