南通市大型应急移动气象台系统设计研究

吴信明 吴嘉伟 鲍磊磊

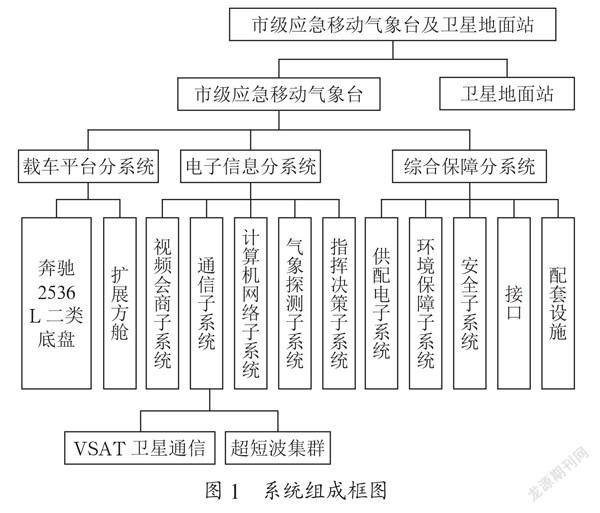

摘 要:针对南通市各种气象灾害多发的状况,提升其应急处置的能力,构建大型、可移动气象台系统十分必要。本文以先进技术为导向,以科学、合理、实用为原则,提出付诸实践的设计思路。系统由载车平台分系统、电子信息分系统和综合保障分系统,外加固定卫星地面站四部分构成。一旦有应急处置需要,合二为一的“气象台”及“指挥所”将迅速移至指定位置,展开相关工作。

关键词:应急移动气象台;载车平台;电子信息系统;综合保障系统

中图分类号:TP311.52 文献标识码:A 文章编号:2096-4706(2019)23-0009-03

Design and Research of Large Emergency Mobile Meteorological Station

System in Nantong City

WU Xinming,WU Jiawei,BAO Leilei

(Nantong Meteorological Bureau,Nantong 226006,China)

Abstract:In view of the frequent occurrence of various meteorological disasters in this city,it is necessary to improve its emergency response capability and build a large-scale and mobile meteorological observatory system. In this paper,guided by advanced technology and based on the principles of science,reasonableness and practicality,the design idea of putting it into practice is put forward. The system consists of vehicle platform subsystem,electronic information subsystem and integrated support subsystem,and external reinforcement of fixed satellite ground station. Once the emergency response needs,the integrated “meteorological station” and “command post” will be quickly moved to the designated location to start related matters.

Keywords:emergency mobile meteorological station;car platform;electronic information system;integrated support system

0 引 言

南通市滨江临海,每年台风、暴雨、干旱、寒潮、大风等气象灾害和次生灾害频现,短时超强降水、龙卷风等局地性天气事件时有发生。随着经济社会的发展,南通市全域,特别是沿江、沿海范围,对气象服务的精准度要求越来越高。为此,加强应对各种气象灾害及事件的应急响应和处置能力,构建南通市大型应急移动气象台系统十分必要。

1 系统功能和设计原则

1.1 系统功能

系统具有两大功能。从气象业务意义上讲,大型应急移动气象台具有一个标准化的气象台的所有业务能力。从各类灾害的应急处置上讲,它是一个现场指挥平台。这两大功能,通过以下八项子功能来具体实现。

(1)4G(5G)通信功能:采用4G通信,构建计算机网络,融入公网和国家气象内网,实现各类数据的传输与共享。4G通信是本系统的主要通信方式。待5G通信商用,系统提供5G扩充升级。

(2)卫星通信功能:通过亚洲九号卫星转发器,建立卫星链路,实现卫星通信功能。卫星通信是本系统的备用通信方式,在现场4G通信不可用的情况下启用该通信,其带宽不小于2Mbps,基本实现4G通信方式下的所有功能。

(3)气象数据采集及分析功能:实时监测现场温度、湿度、气压、风向、风速、雨量等气象要素。通过自动分析,发出实时警报、预警,提供决策参考依据。

(4)气象预报服务功能:现场业务操作平台是全市气象业务网的一个网络节点,配备有标准化气象台的所有业务软件,共享大数据,分析、生成各类气象预报,生成并分发气象服务信息。

(5)网间互联功能:车载有线、无线局域网络,在车内及车周围百米内进行网络覆盖。本应急移动气象台与县级等其他移动气象台间进行互联,与省、市局指挥中心间进行互联。

(6)视音频会商(会议)功能:与各级气象会商室、应急指挥中心、其他移动气象台等网间节点之间进行实时视频会商(会议)。

(7)卫星语音通话功能:在卫星通信模式下,构建卫星电话系统,与普通电话、手机建立通话。

(8)标准会议室功能:利用大型应急移动气象台的扩展方舱,构建可容纳20人的现场会议室。

1.2 系统设计原则

依據系统功能,确定设计的如下原则。

(1)先进性。包括技术和功能的先进性,采用最新通信、网络、计算机、气象业务系统、大型车辆改装等技术,打造国内先进、全省领先的大型应急移动气象台系统。

(2)标准化。采用标准化设施、设备。在网间互联、大数据共享、硬软设施及接口配套等方面符合标准化或行业公认的要求。

(3)可靠性。在内陆和沿江、沿海等地点的任何气象条件下,整个系统工作稳定、可靠。

(4)安全性。在行驶和驻地过程中,在恶劣的条件下,确保车辆、设施和人员的安全。

(5)可扩展性。系统中的各个功能部分,特别是在通信、网络、气象业务等方面,在确保整体结构不受影响的前提下,可按需扩展或增加系统功能,满足最新技术的应用要求。

2 系统设计

南通市大型应急移动气象台系统由市级应急移动气象台和卫星地面站组成,如图1所示。

2.1 载车平台分系统

2.1.1 车辆底盘

选用奔驰2536L二类底盘作为运载车辆,为6×6全时驱动方式,有较好的越野性能和可靠的动力性能,既便于在通常路面行驶,又满足扩展方舱安装和系统设施、设备集成。车身尺寸为11.256m(长)×2.5m(宽)×3.481m(高)。前轮距离为2.036m,后轮距离则为1.804m,发动机型号则为奔驰OM501LA,V型6缸涡轮增压中冷智能控制柴油发动机,排量11.946L。在车辆总重量达到40t时,爬坡性能为39.0%,设计最高车速为112km/h。

2.1.2 扩展方舱

在车辆底盘上安装双侧拉(两边各1m)扩展方舱,舱体尺寸为4.9m(长)×2.5m(宽)×2.2m(高)。在与舱体对应的底盘下方四角各安装1支液压支腿,以保障车辆在工作时的平稳。在车体右侧安装一套手动抽拉式登舱梯,登舱梯收起后可锁紧。在车体后部左右两侧设置空调通风窗和发电机通风窗。在车体后部设置带有锁紧装置的空调检修门和發电机检修门。在车体后上部中间位置安装倒车摄像机。车体后端下方设置防撞梁,在防撞梁上安装汽车转向灯、雾灯和行车照明。

在舱体前端和后端安装照明灯和摄像机。在车顶整体铺设铝合金防滑板,四周安装不锈钢护栏。在舱顶平台中部安装4只号角扬声器,分别朝向4个方向;在舱顶平台合适位置安装超短波吸盘天线。在舱顶后部安装一套1.5m卫星天线。在车尾背负式安装1根10m电动升降杆,用于安装现场气象要素探测传感器。

方舱双侧拉扩展后,内部是20人位的小型标准会议室(会商、指挥区),简洁、美观。

2.2 电子信息分系统

2.2.1 视频会商子系统

子系统包括信息采集、指挥控制子系统。关键设备选用宝利通高清视频会议终端PolycomHDX 8000-720P,含4点MCU,配EagleEye高清摄像机以及索尼H100S车内摄像机。

会议室(会商、指挥区)配备1台65寸主显和2台32寸辅显、高保真话筒和音响设施。。

2.2.2 通信子系统

(1)卫星和4G通信。大型应急移动气象台系统设计以移动4G(可升级5G)通信为主,卫星通信为备的方式。

一是经过市局固定卫星地面站,链路为:移动气象台天线-亚卫4号-中网卫星主站-亚卫4号-市局固定卫星地面站-地面站路由-市局内网。此方式可在移动4G和地面专线均不正常的紧急情况下启用,实现移动气象台和市局之间的网络通信。

二是不经过过市局固定卫星地面站,链路为:移动气象台天线-亚卫4号-中网卫星主站-中网与省局的地面专线-省局机房路由-气象内网-市局内网。此方式可在移动4G不正常,但所有地面专线正常时启用,实现移动气象台和市局之间的网络通信。

三是SCPC点对点链路。以上两种链路方式采用的是星状网卫星通信模式,若采用SCPC点对点卫星通信模式,其链路为:移动气象台天线-亚卫4号-市局固定卫星地面站-地面站路由-市局内网。此种方式使用条件与第一种星状网方式相同,但由于信号是单跳传输,固信号时延小,其即开即用性稍差一些,卫星租用费用稍高些,供权衡采用。

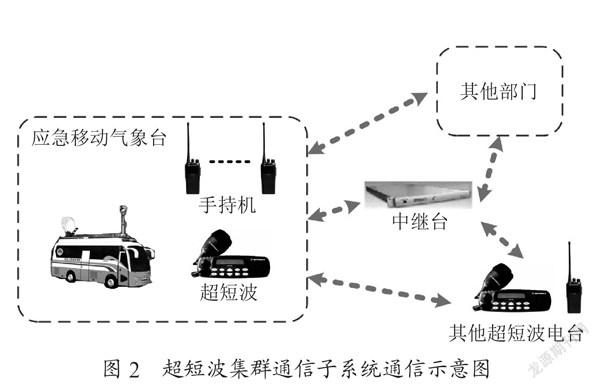

(2)超短波集群。超短波集群的主要作用是负责以应急移动气象台为中心的现场无线语音通话任务。系统配置了超短波车载台和手持式对讲机,可确保短时间内在应急现场形成小型的机动通信网,通信示意图如图2所示。超短波车载电台之间的通信距离应在15km以上,手持对讲机与车载台的通信距离则应在1km以上。需要引起注意的是超短波车载电台与手持对讲机之间可以组合成网状网。车载站电台发射信息时的功率在25W左右,频率范围则在450~470M之间。可在车载站上配置多个手持对讲机。超短波集群的组成包括车载台、手持机。车载、手持机配合使用,也可以与其他政府部门互联互通,可进行单点私密呼叫,或者加入群组广播。

2.2.3 计算机网络子系统

子系统配置了计算机、多功能办公一体机等办公设备,用于系统内的信息处理、操作控制、各类软件运行、数据存储等。配置硬盘录像机等信息存储设备,对传输到系统内的图像/声音信号进行记录存储。配置卫星、有线通信设备、路由器等对外连接设备,方便车内网络系统与外界其他网络系统的互联互通。

2.2.4 气象探测子系统

子系统主要由车载自动气象站构成。该站含气压、气温、相对湿度、风向、风速和降水量六个气象要素传感,对这些现场数据进行实时监测并处理分析。气象站主要由四部分组成,分别为传感器、采集器、微机系统和供电系统。传感器获取现场区域内的模拟气象要素值后,交由采集系统进行数字化处理。采集系统是自动气象站的核心部件,主要作用是进行模拟转换,形成规范数据,并实现定时存储。微机系统下载和处理采集器中储存的数据,得到温湿度、风向风速、气压、降水量可用数据。供电系统为自动气象站运行提供电力供应,配有可充电储能电源,可连续工作15天。

2.2.5 气象预报服务业务平台

移动气象台可通过上述多种方式进入气象内网,完成与后方各端(远端)的网间互联,共享国家、省、市气象内网上的各种数据和资源。从气象业务角度看,它就是一个小型标准化气象台,为业务人员提供一个作业平台。平台上配有气象预报、服务、产品分发等各类业务软件,业务人员在此环境下,完成一般气象台的各项业务工作。

2.3 综合保障分系统

2.3.1 供配电子系统

系统配备了完整、安全的车内外交直流配电系统,总功率可以基本满足全车满负荷情况下正常运行的要求,同时还有将近20%的余量。系统供电具有市电、自备柴油发电机、UPS三种供电方式。其中供配电系统主要由五部分组成,分别为柴油发电机、车载配电控制器、UPS、电源模块和自动配电线路。由于系统供电方式有三种,可实现自动切换。供电设备在保持了市电优先不间断供电能力的同时,在转换电源的过程中可有效确保信息的完整性和准确性水平,并可实现对外供电。在有市电的情况下,车载系统可以通过市电220V、380V供电给设备使用,以380V为优先级。在野外没有市电的情况下,车载系统可以通过车内配备的柴油发电机发电,供车内所有设备使用。UPS则是在市电供电或柴油机供电的状况下,起到稳压净化系统电源的目的。在没有市电和柴油机供电的情况下,借助于UPS则可以确保计算机、网络等设备有充足的时间对之前未保存的文件、数据等信息进行储存。

2.3.2 环境保障子系统

系统提供正常工作中需要的冷、暖设备。充分考虑空调出水及出风口的滴水问题,配备强制排水功能,防止风道内积水。设备机柜上方安置回风口。出风道和回风道具有降噪设计。空调系统启动时,保证车内设备系统正常工作。考虑到车载及固定安装,系统配置两台天鹅军用7kW风道空调(保证制冷功率大于10689W,制热功率大于7571W)。

2.3.3 安全子系统

由于大型应急移动气象台往往在恶劣天气时进行野外作业,安全显得尤为重要。为了确保其在雷雨天气下可以正常使用,设计时考虑电源避雷、信号避雷和车体避雷。车体避雷采用在车顶最高处安装避雷针的方法,以达到整体防雷的目的。所有避雷系统接地可靠。

接地铜棒选用3根ERITECH铜分子接合棒,其中一根与车体接地端直接相连,另两根与之采用爪型方法接地。ERITECH铜分子接合接地铜棒容易打入地下,铜皮不破裂不脱落,可以有效防止腐蚀,且提供最低接地电阻。

2.3.4 接口

车辆改装外部接口分别设置电源接口窗、信号接口窗、桌面信息盒、舱壁接口板四种。

2.3.5 配套设施

配套设施包含电源线缆和土木工具。其中电源线缆包括50m的220V電源线,一端为军用航空插头;50m的380V电源线,一端为军用航空插头;25m的接地线,为带外皮的扁平蛇皮线缆。土木工具分别包含一把镐、铁锤、铁锹、多用斧头。

3 结 论

综上所述,通过对南通市大型应急移动气象台设计的研究,解决了多类关键技术问题,给出了一套先进、科学、合理、实用、较为完整的设计方案。依据本方案,南通市气象局于2017年建成了南通市大型应急移动气象台系统,达到了国内先进、全省领先的水准。在近两年的省、市、县演练与实战中,较好地完成了各种气象灾害及其次生灾害的应急处置任务,为气象服务于经济社会的发展发挥了非常积极的作用。

参考文献:

[1] 陈晓东,孟祥飞,孙金华,等.浅谈移动气象台在张家港气象应急中的应用 [J].信息技术与信息化,2012(5):39-42.

[2] 李雁,张春晖,梁海河,等.气象应急移动车载系统及其在应急气象服务中的应用 [J].信息化研究,2009,35(3):1-5.

[3] 郑少雄.WSN森林微气象信息监测的组网试验研究 [J].现代信息科技,2019,3(17):154-156.

作者简介:吴信明(1962-),男,汉族,江苏如皋人,工程师,本科,研究方向:气象探测装备。