碑帖融合

刘玉栋

清代以来碑学盛行,以振兴帖学书风的萎靡,成为书法艺术发展的重要学术传统之一。陆维钊的书学思想和实践,即彰显出书学从清末民国到现代转变的语境中,知识精英不懈求索的精神典范。

陆维钊(1899~1980),原名子平,字微昭,晚年自署劭翁,浙江平湖人,书法家,书法学教育的开创者。他承接碑学思想,精研篆隶,心慕魏晋风流,遍临帖学经典。他不囿于一家一派,数体兼修,互相参研,融会贯通成一家面目,成为近代碑帖融合的集大成者,形成“亦碑亦帖,雄大满实”的大匠之风。

碑帖互融独自如

在行草书体中,陆维钊融帖入碑、化碑入帖,均衡和谐,精深浑厚,创造出一个形神兼备的书法画意世界。他早期学习颜字、欧楷,最得力于欧阳通的《道因法师碑》,笔下骨朗气清正是其吸纳唐碑的表现。他还研习与篆隶一脉承接的魏碑,将南北朝刻石奇古朴拙,与秦汉古拙质朴的金石气相融合。他对雄浑劲拔的北碑《石门铭》《瘗鹤铭》《郑文公》《张猛龙碑》等,均以方笔演绎,方圆兼施,对《爨宝子碑》《爨龙颜碑》更加劲健强化,错综变化,极尽收放腾挪之能事,超逸奇纵。

陆维钊对帖派风流力行不懈,心慕手追,以其天资游历于帖派诸家,笔下磨练出对帖学书法的圆熟流美,对帖派书法广涉诸家,尤其心浸褚遂良笔法的精微,在日常书写中一直追求这种魏晋唐宋风韵,而他晚年仍致力于大王《兰亭》《圣教》的临摹,用力甚勤,留下多种临本。

其行草作品笔意环转流美,以帖学为基调,点画线条以碑意为形质,金石篆籀之气,盎然而生。如《周恩来诗》(图1),用笔化鼓努横扫之力为整篇一泻千里之势。笔画坚浑、矫健,含敛中寓外拓势笔势,鼓荡雄厚之气盈溢,自由挥洒犹如无人之境。结字隶势、碑字时有相间,跌宕多姿,大开大合,浓重者是小字的数倍,对比强烈而又极其和谐。字字鲜蹦活跳,却各得所安,衔接自然流畅。此幅作品墨色运用惊如天人之作,枯湿对比淋漓尽致,浓墨黑湿之处,字字更为紧结;枯笔疏散之处,笔笔散淡销魂,真可谓“密不透风,疏可走马”。正文与落款形成疏密大小不等的浓黑块面与留白空间,使作品呈现出五彩斑斓、绚烂至极的美妙色彩。这种将碑帖天然融合而又异于古人的书写,罕有其匹。

《天地关山五言联》(图2)是陆维钊魏体行书碑帖融合的代表作。以魏碑楷书为根底,行草使转为性情,谱写出行草书逸姿横生的新局面。他将正大、严重与精微、细腻对立的两种审美特性统一起来,呈现出独具魅力的老辣线质,提按使转、顿挫擒纵、峻劲方严的笔法及强烈的节奏意识赋予了书作更多的时间意味,空间表达因笔势、字势、行势等贯通,更为多样而自然,这种表现形式被广泛地运用于他的行草书的实践中。用笔以主方势,强化筋骨,时而参以外拓笔势,迂回盘结、连通贯气、团和抱圆,绝无筋骨外露、刻厉刚猛之态。字形紧极,大小、疏密、收放一任自然,从容宽余中多呈闲庭信步之态。他不仅合碑派的方圆于一手,还将帖意运用在笔势的舒卷盘引和牵带连贯上,整体充分显示了其精熟过人的本领,形体开张,奔放苍重,生龙活虎,此作尤为无上精彩神品。

陆维钊长期研摹魏晋行书和小楷作品,临摹王羲之《兰亭序》达数百通之多。他的小行书和行楷作品,有碑气显重、方敛斩截的;有温雅委婉、潇洒流动的。形态多样,各有千秋,流露出与碑帖不同的气质。其行书字形开合收放,行气曲动跌宕,其中所蕴涵的气魄和活力,是谨守二王书风的帖派书家所不具有的。

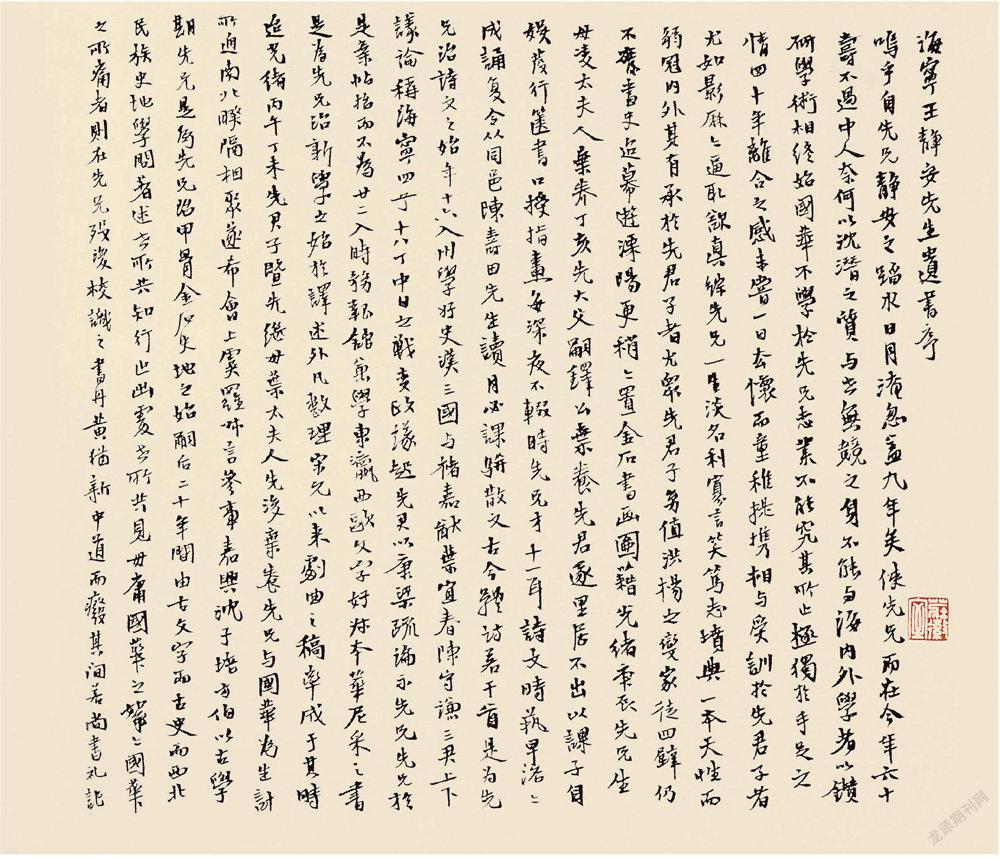

行书《海宁王静安先生遗书序》(图3)是陆维钊在81岁高龄之际,用蝇头魏碑行楷书写成。此作碑气逼人,致其广大,碑派招式显露于举首投足之间;帖意雅致,尽显精微,帖学浸淫之深由此可瞥其一角。骨气清刚文雅,雄浑老到;细线毫发毕现,精详利落;通篇展促自如,风神超迈,将碑之峻严与帖之隽永合于尺楮之间。其间,偶有几字行草,却无丝毫突兀。碑形帖筆,将魏碑楷书的方整严肃和帖派行书的挥洒灵便结合的活灵活现。

篆隶相糅创蜾扁

陆维钊学书糅合篆隶,平生最为得力的四碑:《禅国山碑》《大三公山碑》(《祀三公山碑》)、《三阙》(《太室》《少室》《开母》)外加魏碑楷书《石门铭》。他将汉代钟鼎、“缪篆”法与隶法的圆活与方拙熔为一炉,表现魏碑《石门铭》的重奇飞舞体格,非篆非隶,笔力惊绝,逐步形成独具特色的“陆氏蜾扁体”,到晚年日臻成熟,具有开创之功。

从作品看,早年如《钱孝女淑贞墓表》篆书额等,规矩而严整,笔势雄厚。中年之后“蜾扁体”错综变化,拙厚可爱。如《毛泽东和柳亚子诗》(图4)使人耳目一新,用笔具有婉转流动、沉着痛快、古拙浑厚之意趣。点线的盘曲拗折,方圆结合,鲜活而灵动,甚至将隶书的蚕头雁尾形态也融入其中。其书写极其熟稔,举重若轻,似乎用行草帖学书写节奏表现篆隶迟拙仪态。结字最为用心良苦,浸淫于造字之乐中,隶形篆意,篆形隶意,篆隶水乳交融,体势纵横多样,穿插和谐。以扁篆结字为主,疏密大开大合,高低参差错落,空间极具流动之势。或钟鼎大小篆结合,或篆隶书间杂,自运变化,独具匠心。通篇章法将线条时间性与空间的节奏感化为一体,如诗如画,营造出一幅美丽且极具错觉的图画感。

陆维钊的篆隶气势憾人,摄人心魄,独具创造力。他对碑学的吸纳,对篆隶长期的浸淫,表现出苍古浑厚的金石气,一反帖学的柔媚顺美。如篆书《心画》、隶书《抽宝剑缚苍龙》、对联《同心干放眼量》(图5)等,均表现出大气磅礴,气魄雄伟的书法气象。用笔以区别前人的重涩、枯急、迟钝之法,力返汉魏六朝以前气魄,行笔艰劲,臂腕下铺,沉势大力,将千金棒化作绕指柔,御气驾雄,开创了书法别有的艺术新镜界。此外,陆维钊也是率先尝试甲骨文、金文等创作的书家之一,作品雄健清雅,别具韵味。

此外,陆维钊作为教育家,是书法学专业的创始者,开启了现代书法教育的先河;他在诗词、书画等多个领域均有建树,是现代学术诗书画印“四全”的博学之典范。

碑帖融合是近现代书法史上具有高难度的学术创作方向,经过了几代人的承继发展。在陆维钊的书法实践中,临古范围达到1D0多种,碑帖兼收并蓄,个性鲜明且面貌多样。在历史的机遇面前,他涉及面之广、风格之独特,亦符合传统审美中的“中和”原则,其创造力表现出时代风气中的远见与笃实,为我们留下了宝贵的文化财富。