近海洪冲积低液限粉土路基物理-改良试验研究

雷雨龙 孟勇军 王建军

摘要:为解决近海洪冲积低液限粉土路基承载能力不足、稳定性差的问题,文章基于沿海高速公路工程实例,采用物理改良方法对现场两种不同土进行互相掺配,并对该掺配土样进行了液塑限及重型击实、加州承载比(CBR)实验研究。试验结果表明:通过对现场两种不同土按比例互相掺配,其密度、强度、抗变形能力得到提高;低液限粉土的CBR主要受孔隙比及饱和度的影响,浸水对CBR值影响不大;在不排水条件下,随着上覆压力的增大,低液限粉土的承载能力降低。因此,可通过掺配,改善低液限粉土的级配和塑性指数,有效提高低液限粉土的强度、抗变形能力和水稳定性。

关键词:低液限粉土;路基;物理改良;颗粒分析;CBR试验

中图分类号:U416. 03文献标识码:A DOI: 10.1 3282/j. cnki. wccst. 201 9.12.001

文章编号:1673 - 4874(2019)12 - 0001 - 04

0引 言

近海洪冲积低液限粉土颗粒组成、界限含水率及结构性变化很大,从而造成填料分类评价、压实控制及路基现场质量检测和验收评价有一定困难。对混合土进行分类评价虽然能够解决大部分技术问题,但现场实际应用中密度相差很大,很难保证路基整体均匀压实合格。同时,成型后的路基车辙深度较深,与直观评价及工程经验对比差异很大[1]。密度变异性是近海洪冲积土的固有属性,如果为粗粒土,即使密度变异很大,只要按已有的方法进行压实度修正及评定,理论上可以解决压实问题,但现场车辙问题依然突出[2][3]。为了降低颗粒组成及界限含水率的变异性,从而降低密度变异性及路用性能变异性[4][5],充分发挥结构强度的作用,解决密度变异性和车辙问题,使各项检测指标满足路基设计与施工技术标准要求,并与直观经验相符,需要对低液限粉土进行改良。

因此,本文通过研究现场两种级配不良的土,将粒径组成偏粗的白土与粒径组成偏细的红土按计算比例互相掺配,用偏粗的白土形成骨架,偏细的红土填充骨架空隙,使得掺配土级配良好,容易压实,以此解决上述工程问题。

1 理论及级配设计

近海洪冲积土砾粒、砂粒、粉粒及黏粒含量相当,任何一种粒径都难以形成稳定的颗粒骨架,因而土的黏聚力低,颗粒骨架不稳定。

粗粒土的颗粒级配采用不均匀系数及曲率系数表示,即:

式中:Cu——不均匀系数;

Cz——曲率系数;

d10、d30、d60 ——粒径分布曲线上小于该粒径的土

粒质量分别占总土质量的10%、

30%和60%所对应的特征粒径。

砾类土和砂类土中,C u≥5,Cz=1~3时,级配良好。

近海洪冲积粗粒土,d60和比。往往为砂粒或砾粒,d10为黏粒,这样的土不均匀系数和曲率系数很大,级配不良。近海洪冲积细粒土以粉性土为主要类型,如果将粗粒土的颗粒级配表征方法推广至粉性土,则粉性土颗粒级配曲线特征粒径d10、d30和在d60十分接近,不均匀系数和曲率系数均较小,同样级配不良。

近海洪冲积粗粒土不均匀系数Cu≥36时,填料压实后会发生明显离析,细颗粒全部落入粗颗粒空隙中,并可通过颗粒空隙迁移[6][7]。由此可知,近海洪冲积土属于难压实、难稳定的混合土,需要进行级配设计。

近海洪冲积土的颗粒级配设计目标是通过掺配改变其粒径组成,控制Cu=5~36,Cz=1~3,使填料容易压实,压实后骨架稳定,不产生离祈。当Cu和Cz不能同时满足时,以控制Cu为主。

待改良的土预先进行颗粒分析试验,先通过0. 075 mm筛孔,得到粗粒土和细粒土比例。粗粒土采用筛分法进行颗粒组成分析,细粒土采用比重计法或移液管法进行颗粒组成分析,分别按以下公式拟合级配曲线:

式中:Pi——通过粒径为d。的质量百分率;

D——土的最大粒径;

A、n——回归系数。

掺配细粒土主要适用于粉粒含量较高,通过掺配能够调整粉粒土的Cu和Cz的情况,掺配细粒土降低d60,从而降低Cu。掺配细粒土的主要目的有兩个:(1)改善粉粒土的颗粒级配,提高粉粒土的稳定性;(2)提高混合土的粘聚力,从而提高土的强度。因此,掺配细粒土设计时,黏粒部分不参与级配设计。

选择掺配用的细粒土,黏粒成分含量应较高,d60应小于待改善的土。分别对待改良的低液限粉土和拟用于掺配的细粒土进行颗粒组成分析,得到各种土的粉粒和黏粒含量,并对粉粒土的颗粒级配按式(3)进行拟合。

根据拟合曲线,按下式确定各组分的掺配量:

式中,fi为第j种掺配料的粉粒含量。其余符号意义同前。同理,设计Cu已知时,只能用于2组分掺配料设计。如果d60已拟定,则可用于3组分掺配料的设计。

掺配细粒土会改变土的塑性指数[8],混合土的塑性指数按下式计算:

2 试验及分析

2.1 现场调查及土样定名

在广西贵港至合浦高速公路No.7合同段K136+450~K136+ 900现场调查取土。取土剖面应结合考虑挖方边坡开挖情况,除砾石土及砂土外,主要还有两种特殊细粒土,为白色土和红色土(见图1)。取两种土分别进行液塑限及颗粒组成分析,结果见表1。

2.2 掺配土级配及塑性指数设计

通过前一章节理论计算得出按质量比例白土:红土-85:15进行掺配,通过0.005 mm筛孔的黏粒含量约为10. 7%。通过按比例掺配,土的不均匀系数约为10,级配良好,容易压实稳定。

按质量比例白土:红土= 85:15进行塑性指数设计。测定液限为41%,塑限为22%,塑性指数为19,在A线以上,为低液限黏土。

通过级配设计及塑性指数设计,改善低液限粉(黏)土的颗粒级配,使不均匀系数和曲率系数达到良好级配的要求。将不合格的白土与红土掺配,可实现级配设计及塑性指数设计目标,不均匀系数可调整为10左右,级配明显改善。

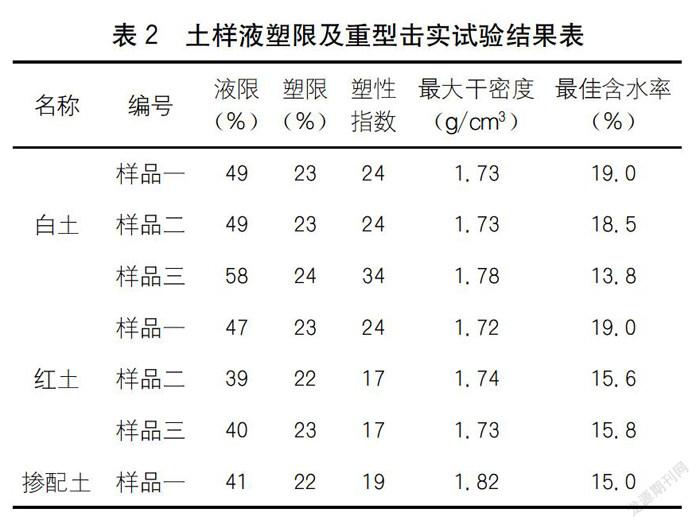

2.3 各土样液塑限试验及重型击实试验

依据《公路土工试验规程》进行液塑限试验和击实试验,结果见表2。

2.4 CBR试验

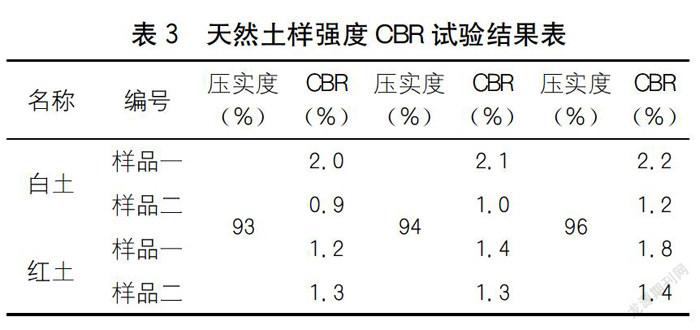

2.4.1天然土样CBR试验

采用3×30次、3×50次和3×98次进行击实,成型白土、红土试件,按规定时间浸泡并进行CBR试验,测定不同来源的白土及红土不同压实度下的CBR值,获得不同压实标准时各土样强度试验结果(如表3所示)。

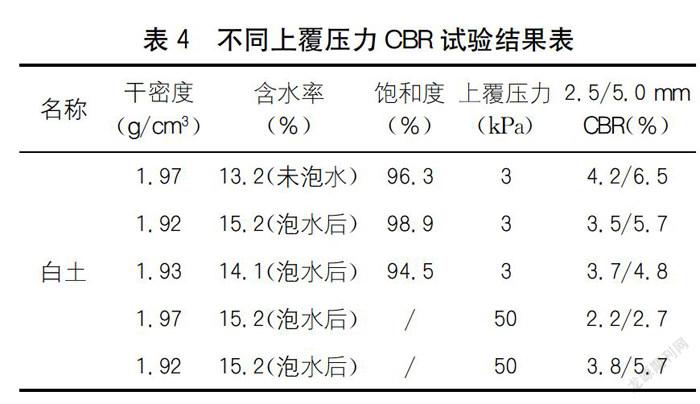

2.4.2上覆荷载CBR试验

在掺配土中自土占的比例较大且作为承力骨架存在,所以以下CBR试验主要针对白土展开。根据路基应力情况,设计不同上覆荷载的CBR试验,模拟白色低液限粉土在路基工作状态下的强度特性。CBR试验使用的上覆压力为3 kPa,模拟试验将上覆压力确定为50 kPa时,相当于下路堤顶面受到的上覆压力。

取白土土样,在重型击实成型后,分别采用上覆荷载3 kPa和50 kPa进行试验,试验结果见表4。

2.4.3有排水条件CBR试验

采用侧向渗透浸水及排水条件进行CBR试验,加速饱和过程,并模拟路基现场排水条件。试验采用白土液限为44%,塑限为24%,塑性指数为20,按液性指数为-0. 25确定含水率,即19%,最大干密度为1. 73 g/cm3,按最大干密度和压实度为95%,采用静压成型制备试件。泡水前试件湿密度为1. 94 g/cm3,孔隙比为0. 66,饱和度为78%。

限制膨胀侧向渗透泡水12 h,含水率为29.6%,孔隙比增大为0.80,饱和度为99.9%,CBR试验上覆压力为50 kPa,贯入量2.5 mm时为1.6%,贯入量5 mm时为2.O%。

在不排水条件下,随着上覆压力的增大,低液限粉土的承载能力降低,表现出明显的非线性。先期固结压力为50 kPa,泡水后CBR有一定降低。泡水后在50 kPa荷载和排水条件下进衍试验,CBR与不施加荷载相比变化不大。

2.4.4 孔隙比与饱和度对CBR的影响

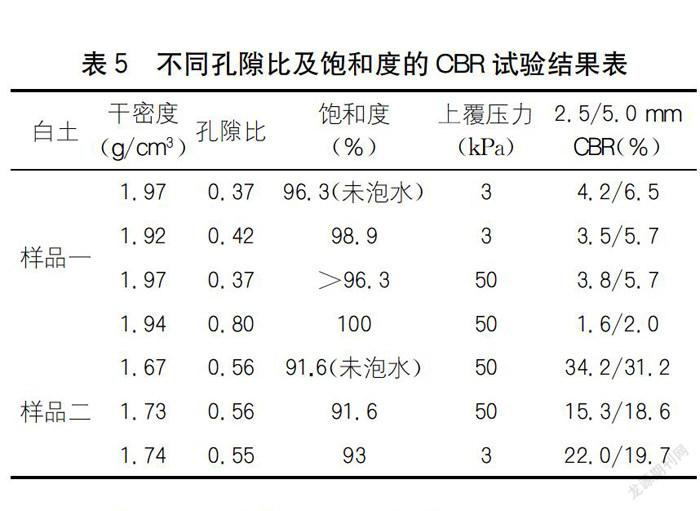

通过以上试验,发现孔隙比和饱和度是影响CBR的主要因素,不同孔隙比和饱和度时CBR试验结果见下页表5。

孔隙比或初始饱和度过低时,低液限粉土在压实过程或浸水过程中容易饱和。压实过程中饱和度增加与浸水饱和度增加对CBR的影响规律基本相同,孔隙比为0. 5~0.6。初始饱和度为90%~93%时,浸水对饱和度的影响不大,从而对CBR的影响不大。

2.4.5掺配土CBR试验

室内掺配土为白土:红土= 85:15,其CBR试验结果见表6。

由以上CBR试验结果可知,承载能力不足的白土与红土按计算比例掺配后,承载能力大幅提升。

3 结语

(1)白土与红土按质量比例85:15掺配,不均匀系数可调整为10左右,级配明显改善,密度提高,强度、抗变形能力和水稳定性也得到提高。

(2)在不排水条件下,随着上覆压力的增大,低液限粉土的承载能力降低。泡水后在荷载和排水条件下,CBR值与不施加荷载相比变化不大。

(3)低液限粉土的CBR值主要受孔隙比及饱和度的影响,孔隙比<0.6、饱和度<93%时,CBR随着孔隙比与饱和度的降低而增加,增幅可达15%~30%。

参考文献

[1]秦雯,沙爱民.粉土粒度分布分形特征与压实效果相关性研究[J].武汉理工大学学报,2010,32(14):58 - 61.

[2]徐元芹.中国近海典型区域黏性土工裎地质特征的差异性及其成因研究[D].青岛:中国海洋大学,2012.

[3]万智.细粒土的压实特性与潮湿地区公路路基填筑控制技术研究[D].长沙:中南大学,2010.

[4]陈辉,韦昌富,陈芳芳,等.非饱和土土一水特征曲线预估方法研究[J].岩土力学,2013,34(1):128 -132.

[5]王素琴,陈晋中,刘松玉.粉质土毛细水上升高度及含水率分布的试验研究[J].路基工程,2015(5):81- 83.

[6]Yao Zhan- yong, Yu Jun- yan, Liu Zhong- min, et al.Study on the Critical Height of Secondary Salinization ofSilty Soil Subgrade in the Yellow River Impact PlainArea[J]. Journal of Highway and TransportationResearch and Development( English Edition), 2017,1 1(4):43 - 49.

[7]宋修广,张宏博,王松根,等.黄河冲积平原区粉土路基吸水特性及强度衰减规律试验研究[J].岩土工程学报,2010,32(10):1 594-1 602.

[8]Jiangjun, Zhu Chao - qi, Shen Zhi - cong, et al.Liquid-plastic Limit of Surtace Sediments in North Slope OfSouth China Sea[J]. Acta Geologica Sinica (EnglishEdition), 2017, 91(9):259 - 260.

作者簡介:雷雨龙(1989-),硕士研究生,研究方向:公路与城市道路工程;

孟勇军(1981-),高级工程师,博士后,从事沥青路面研究工作;

王建军(1983-),工程师,从事路桥方面研究工作。

基金项目:国家自然科学基金“北部湾湿热环境下大粒径沥青混合料的疲劳损伤及开裂机理研究”( 51968006);广西高等教育本科教学改革工程项目教改项目(2019JGBlOO)