退伍不退色 脱贫攻坚谱新篇

王建,男,遼宁阜新人,1972年8月出生,1991年12月入伍,1992年12入党,1999年12月、2000年12月、2009年12月在中国人民解放军65334部队工作,先后三次荣立三等军功。2014年1月从部队转业到吉林市政府办公室工作,历任市政府办公厅厅务(人事)处主任科员,市政府应急办综合预案处处长,现任市政府办公室督查二处处长。转业到地方工作以来,他积极适应军地工作岗位转换,始终保持军人本色,继承英雄部队传统,以英雄董存瑞为榜样,发扬艰苦奋斗作风,刻苦钻研工作业务,在较短的时间就担当起了政务服务和处室的业务工作,得到了周围同志一致好评。2014年12月被吉林市人民政府办公厅评为优秀党员;2015年12月、2016年12月、2017年12月、2018年12月被吉林市人民政府办公厅评为优秀公务员;2017年4月被中共吉林市委、吉林市人民政府授予劳动模范荣誉称号;2017年12月荣立三等功一次;2019年5月被吉林市扶贫开发工作领导小组授予吉林市脱贫攻坚贡献奖;2019年7月被中共吉林市委宣传部、吉林市扶贫开发办公室授予2019年度“江城好人最美脱贫攻坚先锋”称号。2016年初,他主动申请到舒兰市天德乡新河村任第一书记。担任驻村第一书记以来,他一心扑在脱贫攻坚第一线,与群众打成一片,积极探索脱贫工作新思路、新方法,在脱贫攻坚工作中,用真心、使全力、求实效。经过不懈努力,2017年年底省考核实现整村脱贫出列。2016年以来,村集体经济收入累计达到79.8万元,贫困户户均分红0.9万元。

坚持以村为家,全身心投入脱贫攻坚工作

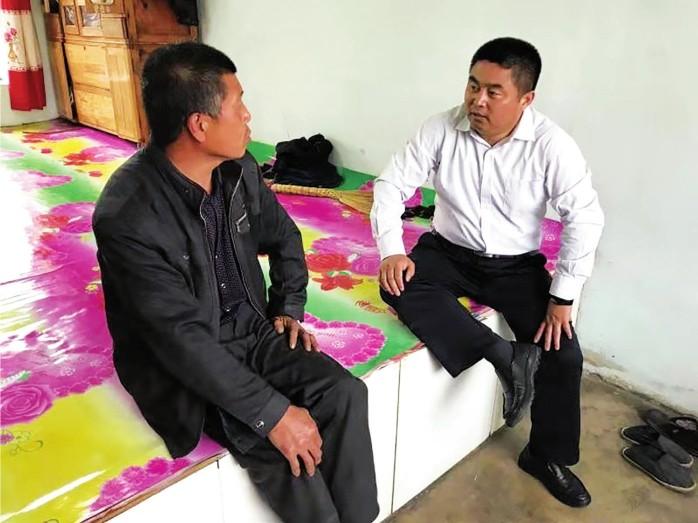

走马上任驻村第一书记之初,正值村两委班子换届选举,面对复杂的社情,一时不知从何入手。到任的第一天他第一时间找到了乡党委书记,与乡党委书记汇报了自己的想法,掌握了脱贫村第一手材料,为开展工作奠定了基础。随后他把行囊搬到了村部,与村三委班子促膝谈心,一个月没有回家,主动将自己融入到班子成员中,及时了解班子及队伍建设情况,深入群众中听取群众意见和建议。一到任便赶上了村班子的换届选举,他全程参与并积极组织了村班子的换届选举,在选举过程中,他组织代表严格遵守换届纪律,确保了选举的规范有效、合理合法。新班子组成后,该同志认真汲取上届班子的经验教训,以“两学一做”活动为契机,抓学习统一思想、转变观念,抓规范明责立规、按章办事,抓制度强化程序、堵塞漏洞,使班子成员的精神面貌焕然一新,服务意识整体提升。春耕季节他与村班子成员深入田间地头与群众种田插秧,秋收季节他主动帮助困难群众抢收庄稼。担任第一书记以来,很少离开工作岗位。由于以前长期服役在艰苦一线地区工作,自身患有风湿性关节炎等疾病,但他从不叫苦叫累,身体不舒服了吃点药继续坚持工作在脱贫第一线。2016年正值女儿中考,但他把主要精力都投入到了脱贫工作,没有时间和精力照顾女儿的学习,家庭的重担全部落到了爱人身上。同时,为了不影响脱贫工作,他将远在辽宁农村生活、身体多病的父母接到了吉林,老人衣食住行、吃药打针等事宜全由爱人负责,因劳累过度爱人生病住院,但为支持他的工作一直没有告诉他,直到痊愈才告诉他不让他惦念。驻村以来,他把脱贫村当作自己的家来经营,把困难群众作为自己的亲人来对待,不管谁家有个大事小情他都是第一个冲在前,得到了群众一致好评。先后帮助贫困户解决难题20余件(次),领办代办事项200余件次,去年又帮助7户特困户贷款18万元备耕生产。为找准新河村脱贫的根源,确保脱贫规划可行性,他带领班子成员挨家挨户亮心扉、话国策、求锦囊,经综合调研论证,确定了以村集体脱贫项目为主体、贫困户“一户一策”的脱贫规划,为整村脱贫确立了方向。

深研社情民意,主动谋划精准脱贫之路

为从本源上挖掉新河村的穷根,他与班子成员认真研究本村优势,主动向省市农业专家请教,深入群众家中走访调查,在相关专家和部门的大力支持下,结合实际先后引进了光伏发电、秸杆颗粒加工、肉鸡养殖、小杂粮种植等4个扶贫项目,并在当年同时启动,当年见到成效。

结合村屯实际,积极发展光伏发电。由于农村信息闭塞,村民文化程度较低,一些村民对引进的项目意见不一,存在抵触情绪。为使村民转变思想观念,他与村班子成员挨家挨户做工作,一次做不通工作就2次、3次往村民家跑,直到把全村常驻660户工作做通。经过耐心的思想工作村民思想通了,但光伏工程选址又遇到了新的难题,涉地的76户村民要求占地补偿每户几万元,项目无法进行实施。面对僵局和大家一时的不理解,他下定了决心,首先从单个住户进行突破,经反复做工作选择了5户进行试点,在试点户的影响下,终于排除了村民的疑虑。经过近3个月的挑灯夜战和不懈努力,占地1万平方米、装机容量250kw的光伏发电项目终于建成投产,惠及69户贫困户的光伏发电站得以落地运营,当年村集体年收入6万元,持续增收20年。光伏发电是个一劳永逸的扶贫项目,适合村集体经济建设,他带领村干部充分借鉴成功经验,又新建2处等同光伏发电站,于2017年6月30日并网发电。2017年3月,中国可再生能源学会在该村成功主办了“2017全国智能光伏精准扶贫研讨暨村级光伏电站现场会”。中国新能源企业代表、顶级设计院所专家等500多人莅临现场参观研讨。

围绕保护环境,积极推进秸秆加工。针对新河村主要种植玉米,年产秸秆1万余吨,由于村民始终保持着传统的耕种方式,秋收后玉米秸秆遍地堆放,每到春秋季节村民只能把秸秆进行焚烧,确保第二年正常耕种。焚烧秸秆既污染环境,又带来了安全隐患,还造成资源浪费。为能彻底根治这一顽疾,并为群众增加经济收入,他上网搜索秸秆再利用的相关信息,与省内外专家进行对接沟通,结合扶贫村的地理位置和种植特点,先后对省内10余家秸秆加工企业进行洽谈,仅长春宏日新能源股份有限公司他先后去了10余次,每次他都是开私家车往返300余公里。他的真诚和为村民着想的无私奉献精神,感动了长春宏日新能源股份有限公司的领导,最终与该公司签定了合作协议。公司主动投入价值20余万元的机械设备,建立了秸秆颗粒加工厂。

强化村集体经济,创办养殖基地。为进一步壮大村集体经济,确保脱贫村村集体长期受益,真正从根本上解决脱贫问题,他经过认真反复思考,认为仅靠1-2个项目是不能解决村集体经济和村民收入的提高,还必须创办经济收益长、投入资金少、村民见效快,又符合村民实际的脱贫项目。于是他针对村里多数贫困户年老体弱,大部分年轻劳力外出务工,不具备独立生产经营的实际,大胆提出了村党支部+龙头企业+合作社+贫困户的经营模式,即贫困户通过资产资金入股与龙头企业合作,参与公司分红,他的想法得到了村班子成员和村民的支持。于是他与村班子成员先后多次赴长春、四平等地考察调研,最后确定成立肉鸡养殖合作社,新河村成功与省龙头企业北融食品有限责任公司德生牧业签约肉鸡养殖项目,在他的积极努力下,申请了260万元专项扶贫资金注入企业。目前,占地1万平方米、年出栏50万只肉鸡的3栋鸡舍运营良好,村集体年收益30.6万元,还解决了6名贫困户人口的就业问题。

调整种植结构,增加村民收入。作为在部队工作20余年的政工干部,虽然从小在农村长大,但对农村的种植经验还是十分欠缺的。为使自己成为一个真正的农民是他走上脱贫第一书记的承诺,于是他每天利用休息时间查阅农业种植方面的书箱,对遇到的难题他主动向老支书及村班子成员请教学习。目前,他已成为了一名地地道道的农民。于是他针对新河村部分土地为白浆土、土质差、产量低,不适合种植大田植物的实际。在当地农业专家的支持下,经过对地质成分化验,在与乡村干部反复调研论证下,确定了小杂粮种植产业项目,注册成立了新河村“新谷禾杂粮种植专业合作社”,与相关企业签订了120公顷谷子订单。当年,合作社213户签约农户喜获丰收,每公顷增收1万元;合作社自身流转的5公顷小杂粮示范田,为村集体获益5万元。他还主动当起了脱贫村的特色产品代言人,为村民增收代言。先后销售有机大米3600斤,小米15000斤,玉米馇条1200斤,冷面 800斤,高粱酒1800斤,实现收益18.65万元。

用真情使真劲,积极发展村屯公益事业

作为驻村第一书记,时时刻刻把群众当亲人,时时事事心系群众,大到村屯规划、种植结构调整,小到谁家的孩子上学穿衣,他都牢记在心如数家珍。同时,他在帮扶的日日夜夜里,始终牢记派出单位领导的叮嘱与期望,坚持把群众的需求作为第一需求,把群众的期盼作为自己的努力方向,一步一个脚印的真帮实扶,标本兼治为全村百姓办好每一件实事、好事。

他心系群众,时刻把村民出行的路作为自己的心路。由于历史原因,新河村的乡村公路年久失修破损严重,村屯之间的路段遇到雨雪天气泥泞难行,村集体无能力进行修建,群众对此怨声载道。从他上任第一书记第一天起,就承诺在两年内要建成屯屯户户互联互通的水泥路,方便群众出行安全。为此,他与村班子成员积极向上级争取扶持政策,积极协调相关部门支持,经过不懈努力,先后协调资金1118万元,为全村新建水泥路23.3公里,基本达到了户户通标准。2017年年初,他积极向上级争取到了高标准农田建设项目,协调建设项目资金616万元,对全村1200公顷旱田机耕路进行修建,对150公顷水田干渠进行水泥衬砌。千方百计想办法,四面八方求门路,通过近4年的不懈努力,新河村村屯主次街路、农田机耕路、水田干渠全部修建完成,为群众出行和生产生活创造了方便、快捷、安全畅通的环境,得到了群众普遍称赞,实现了他上任之初的承诺。

他真心实意,为贫困孩子助学尽心竭力。他坚持扶贫与扶志相结合,在全面开展精准脱贫的同时,他还把工作精力投入到了困难群众家庭孩子上学问题。在走访调查中当他得知贫困户郑宝君的儿子郑宏伟因家庭困难辍学,他将情况及时向派出部门党组反映,积极协调教育部门,将郑宏伟安排到吉林机电工程学校学习汽修专业,协调学校为其减免了一切学习费用,每学期还为郑宏伟发放1000元助学金,同时,为郑宏伟申请到国家“雨露计划”资助,每学期补贴1500元。他还借助市政府领导关系,主动联系美籍华人李亦欧女士,将所在的天德乡中心校8名特困学生纳入美国“影响未来”慈善基金会救助,每学期有1名资助2500元,其余7名资助1500元,扶持到18周岁。他到因病致贫的困难户张文恕家走访得知,在读大三的儿子因家庭无力支付学费即将面临辍学,他积极与相关部门和学校进行沟通协调,第一时间将学费和生活费送到该学生的手中,帮助贫困大学生张潇雨完成学业。今年9月,他又联系四川美伊美企业管理集团公司慈善基金会,到天德乡中心校开展扶贫慰问活动,为学校112名教师赠送价值23.52万元的慰问品,为7名特困学生捐赠助学金3.5万元,持续资助特困学生到大学毕业。

他急群众所需,时刻把民生难题挂在心上。他任第一书记以来,时刻把解决群众的饮水安全、住房、文化生活、人居环境等民生难事常记心头。新河村一直饮用地表井水,每逢雨季井水泛浑,一定程度上影响了村民的健康。他先后多次协调相关职能部门,将扶贫村的饮水安全问题纳入农村饮用水安全工程,投入280万元为全村安装了自来水,全村居民全部吃上安全卫生的自来水。针对全村现有危房户35户,其中,D级危房户18户, C级危房户17户,他积极向上级申请帮扶政策,通过省里补贴一部分、部门帮扶一部分、个人出资一部分的办法,目前现有危房已全部新建和改造完成。新河村是合并村,有人口3568人,原村委会办公室办公条件简陋、冬天不能供暖、办公面积小,已不适合现在的便民服务。他将新建村委会办公室的想法向派出单位作了汇报,得到了派出单位吉林市政府办公室党组的支持,经过近两年的积极协调和执着努力,目前,投资116万元、占地3000平方米、建筑面积280平方米新村委会办公室已经竣工,拟于今年入冬前迁入办公。为营造良好的村风民俗,培养树立新农村村民的核心价值观,破除村民传统的猫冬、赌博陋习,他从建设农村文化阵地入手,强化农村文化阵地,建设村屯文化长廊,张贴新农村建设、精神文明建设以及扫黑除恶等宣传标准。新建占地共计5000平方米配套设施齐全文化广场3个;组织派出单位机关干部捐赠图书1000余册,进一步丰富了帮扶村图书阅览室,较好地满足了群众农闲时节文体娱乐需求,营造了良好的村风民俗。美丽乡村建设,粪便污染一直是个老大难问题,全村有21户养牛2400头,5户养鸡4万只,村鸡厂年出栏肉鸡50万只,3户养猪2000头,以及常驻人口的生活垃圾,一定程度上影响了人居环境。王建同志深入农户家了解情况,广泛争求意见,会同村班子成員反复讨论研究集中处理办法。在征得县乡政府以及相关部门支持的同时,联系乡农民企业家到村建设了粪污处理厂,将全村粪便垃圾进行集中处理,生成有机肥,免费为全村种植农户供应,既改善了土壤结构,节省了耕种支出,达到了增产增收的效益,又有效治理了村屯人居环境。开展帮扶工作四年来,他先后协调资金近30万元,用于走访慰问贫困户,购置村部办公设施耗材。今年9月,又联系四川美伊美企业管理集团公司慈善基金会,到村为69户贫困户每户送去价值880元的慰问品,解决了贫困户生活难题。

(作者简介:蒲清泉,杂志社驻西部地区办事处主任。)