全球最大飞机首飞

全球最大飞机首飞

近日,名为“斯特拉托”的巨型双身飞机在美国加利福尼亚首飞成功,并以其惊人的翼展荣登全球最大飞机宝座。“斯特拉托”机长73米,翼展117米,最大起飞重量590吨,最长飞行时间10小时,飞行半径超过1800公里,动力由6台普惠4056涡轮风扇发动机提供,最大载重接近230吨。其问世前霸占全球最大飞机宝座长达30年的乌克兰安225运输机,机长84米,翼展却只有88.4米,较“斯特拉托”短了近30米。

“斯特拉托”由美国航天企业斯特拉托发射系统公司设计制造,2010年开始研制,2017年进入地面测试阶段。值得注意的是,该公司由已故美国微软公司联合创始人保罗·艾伦出资成立,旨在实现他发射火箭的梦想。“斯特拉托”是专用的空基运载火箭发射平台,在其两个机身中间的机翼下能够挂载多枚运载火箭、飞到万米高空发射。在空中发射火箭具有成本低、灵活性高、准备时间短的优势。

气温升高造成北极气候剧变

最新研究表明,不断升高的气温是导致北极地区气候系统剧变的一个重要原因。气候输入因素中对气候影响最大的是气温和降水,它们也正是北极气候变化的主要原因。这次研究是第一次将多种气候指标纳入单一模型之中,其中包括积雪覆盖和动物迁徙时间转变。

该研究报告的首席作者、丹麦与格陵兰地质调查局气象专家詹森·博克斯表示:“北极气候系统正从其20世纪的状态向一个前所未有的方向发展,这不仅会影响北极内部,甚至会影响全球气候。”两极和赤道之间的温差驱动着大气与海洋环流模式。随着两极变暖不断加剧,两者温差将越来越小,最终将改变全球气候格局。博克斯还说:“由于北极大气变暖的速度比世界其他地区都要快,欧洲、北美和亚洲的气候模式会趋于单一,极端天气也将变多。同时这种变化也会破坏洋流,并进一步破坏气候稳定,整个欧洲西北部地区将会更加寒冷,风暴也会更加剧烈。”

科学家发现防止液态水结冰方法

近日,来自瑞士的科学家们发现了一种防止水结冰的方法,这种方法甚至在极低温度下同样有效。该研究能够帮助其他科学家分离、保存和研究大分子生物。苏黎世大学的科学家们通过将過冷水收集在一种合成的新型脂质中,能够使其保持液态。

科学家们在《自然纳米技术》杂志中详细介绍了他们此次项目的成果。在研究中,科学家们开发了一种合成脂肪分子,被称为脂质中间相。这种脂质可以自主组装成膜,而且其分子与天然脂肪分子的外观和行为方式都相似。当这些薄膜聚集在一起时,它们会形成相互连接、宽度小于一纳米的微观通道网络。科学家们发现,即使在零下的温度下,这些薄膜内微小通道里的水也不会结冰。在实验中,科学家们用液氦将经过单酰甘油修饰的脂质中间相冷却到零下263摄氏度——离绝对零度只有10摄氏度。他们注意到,在实验中零度以下的极端温度里,水变成了“玻璃状”,却没有出现冰晶迹象。

新丝线可“闻毒变色”

美国塔夫斯大学的研究人员成功研制出了一种新型化学丝线,当其检测到特殊气体时会变色。这种丝线可以用于制作衣物,从而帮助探测有毒气体。塔夫斯大学电气和计算机工程教授萨米尔·桑库塞称,目前监测污染气体或有害气体仍需要使用专门的传感器和设备,而此次研制出的新型化学丝线可以将传感器与衣物结合,实验室外套甚至是普通T恤都可以检测出特定气体。

除了有助于科学观察,这种丝线还可以帮助人们避开危险气体。“穿着化学丝线制成的衣服,你可以在进入危险环境前就意识到危险气体的存在。”萨米尔·桑库赛说。研究人员指出,实验中使用的染料在对具有特定化学性质的气体分子起反应时会改变颜色,颜色的变化反映了目标气体浓度的强度。此外,这些染料会对多种空气污染气体产生反应,包括氮氧化物,二氧化硫和乙醛。

武夷山发现蛙类新种“雨神角蟾”

近日,南京林业大学生物与环境学院外籍教授凯文·梅辛杰博士等人在武夷山国家公园自然保护区发现广义角蟾属一个新种——雨神角蟾,这是武夷山地区50多年来首次发现蛙类新种。角蟾是一种形如蛤蟆的两栖动物,分布于我国浙江、安徽、福建、江西、广东、广西等地。广义角蟾属于两栖纲、无尾目、角蟾科,主要分布在我国南方和印度东北部、东南亚等地,是角蟾科中数量最多的一个类群,且近年来陆续有新种被发现,目前已有84个物种。雨神角蟾与淡肩角蟾和挂墩角蟾同域分布,由凯文·梅辛杰博士等人在武夷山调研时发现,经过2年的搜寻和标本采集,最终鉴定得名。

据了解,研究人员曾于1958年在福建省福清县(现为“福清市”)发现蛙类新种小山蛙,距今已60多年,在武夷山最近一次发现的新种是1964年发现的湍蛙属新种——武夷湍蛙。本次发现蛙类新种非常具有价值。“每个物种都生存在特定的环境中,对维持生物多样性和生态系统的稳定性起着重要作用。”

立陶宛研发出无创验血传感器

立陶宛科技创新局近日宣布,立陶宛研究人员新开发出一种血液分析传感器,可在不侵入皮肤的情况下获取血液的某些参数。立陶宛科技创新局说,这种基于激光技术的血液分析传感器由立陶宛健康科学大学和立陶宛一家名为“布罗利斯半导体”的技术公司联合研发。它可以安装在智能手机、智能手表等设备上,无须刺入皮肤就可不间断地检测血液中葡萄糖等成分的水平。

立陶宛健康科学大学教授日尔维纳斯·丹布劳斯卡斯介绍,这种血液分析传感器可以帮助快速诊断急性感染、败血症等疾病,还可以监测体内不同器官的血流情况。一旦投入使用,可以给糖尿病等需日常监测血液变化的慢性病患者带来极大便利。运动员可以利用这种传感器监测身体状况,预防运动损伤等。对于患者来说,利用这种传感器验血不仅无痛,还可以避免由抽血带来的感染风险。大部分情况下,它可以达到常规抽血化验的准确度。

用DNA分子组装类生命“软机器人”

美国和中国科研人员近期合作设计出一种以DNA(脱氧核糖核酸)为材料构成的类生命“软机器人”,可通过自身新陈代谢为驱动实现自主运动,未来有望用于开发生物芯片等。在这一系统中,DNA分子被合成组装为一种层级结构,在可提供能量的液体中按指令、自动地进行生长与降解。

研究显示,这种“软机器人”从只有55个核苷酸碱基的DNA分子增殖数千万倍,形成几毫米长的DNA水凝胶。在反应液中,胶体首端生长、尾端降解,从而获得动力,可以像黏液菌一样逆流运动。美国康奈尔大学生物和环境工程学教授罗丹说,正如人需要在有氧的空气环境中进行新陈代谢,这种“类生命材料”需要从微流系统中获得“营养”,实现人工“新陈代谢”从而进行自主运动。罗丹说,数十亿年前,生命也是从几种分子进化而来的。“虽然我们并未制造一个活物,但这比以往的材料更像生命,且未来具有自我进化的可能性”。

科学家在超强弹性体材料领域取得突破

日前,受蜘蛛丝超强超弹性能的启发,安徽农业大学生物质分子工程中心汪钟凯教授团队以蓖麻油为原材料,制备了一种抗拉强度超过200兆帕的超强荧光弹性体,实现了农林生物质的高值转化和利用。有研究表明,蜘蛛丝力学拉伸强度最强可达到800兆帕,这相当于用一根铅笔粗细的十字园蜘蛛丝,就可以停住一架正在降落中(速度为80m/s)的波音747飞机(重量18万kg)。蜘蛛丝的这种超强超弹性能来源于丝蛋白内部的纳米晶体的特殊取向结构。

该团队在植物油脂高分子合成的研究中发现了一种新路径,能够将蓖麻油转化为一系列高纯度的单体,通过对单体的聚合制备形成模仿蛋白的聚合物分子,进一步精确调节这些聚合物的分子组成,获得了纳米晶体的特殊结构。并通过机械加工使这种特殊的纳米晶体实现了类似于蜘蛛丝的取向结构,最终获得抗拉强度超过200兆帕的超强荧光弹性体。

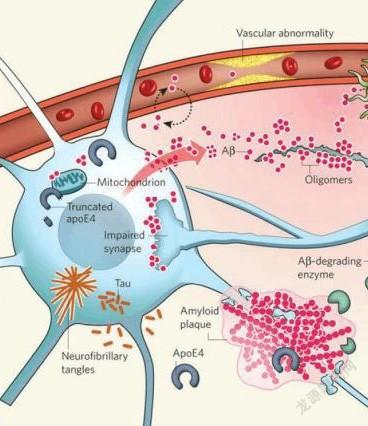

阿尔茨海默病新治疗靶点找到

作为最常见的一种老年痴呆病,阿尔茨海默病影响着全世界数千万老年人,科学家们数十年来穷尽心力依然没有找到攻克该顽症的手段。而美国维克森林大学医学院研究人员称,他們确认了一个新的阿尔茨海默病潜在治疗靶点,或为科学家指出了一条治疗该疾病的新路径。

阿尔茨海默病的重要特征是严重的记忆丧失和突触衰竭。虽然科学家们尚不清楚该病的确切致病原因,但他们已经明确,维持记忆和突触可塑性,需要蛋白质的合成。此前,维克森林大学医学院的研究人员发现,激活一种与阿尔茨海默病相关的信号分子eEF2K,会抑制蛋白质的合成,因此他们想确认,抑制eEF2K是否可以提高蛋白质合成能力,从而减轻与阿尔茨海默病相关的认知和突触损伤。在研究中,研究人员使用遗传方法,在两种不同的阿尔茨海默病小鼠模型中抑制eEF2K的活性。结果发现,eEF2K的基因抑制可以防止小鼠记忆丧失并显著改善它们的突触功能。

具有原子精度的全碳电子器件面世

厦门大学固体表面物理化学国家重点实验室、能源与石墨烯创新平台洪文晶教授、谢素原教授与英国兰卡斯特大学柯林·兰伯特院士团队合作,在国际上首次制备了以单个富勒烯分子为核心单元、石墨烯为电极的全碳电子器件,并通过富勒烯分子的分子工程学实现了对该全碳器件电子学性质的调控,为突破硅基电子器件性能和尺寸极限,发展全碳电子器件提供了新思路。

当前,基于硅基半导体的微纳电子技术正在逼近其物理尺寸极限,而碳基器件相较硅基器件具有更快的速度和更低的功耗,被认为是最有希望替代现有硅基技术的未来信息器件方向。然而,如何制备具有原子级精度的全碳电子器件依旧是未来碳基芯片领域的发展瓶颈。针对这一关键技术问题,具有原子级规整结构和优异的电学特性的富勒烯材料作为未来碳基电子器件的潜在核心单元进入了科技家们的视野。

菲律宾出土新人种化石

一个国际团队在菲律宾卡劳洞穴(Callao Cave)发现了此前未知的新人族物种。这些化石包括古代人族的若干足骨、手骨、部分股骨和牙齿,新人种已被命名为“吕宋人”。此前考古研究中发现的时间可追溯至70万年前的动物屠宰场以及可追溯至6.7万年前的一根足骨,都表明吕宋岛上曾有人族生活。此次在卡劳洞穴的相同地层中,法国人类博物馆、国家自然历史博物馆以及菲律宾大学的联合研究团队,又发现了12块人族骨头和牙齿,它们至少来自3个不同个体。

研究人员表示,这些新发现的化石样本展现出和人属其他人种(如源自东南亚佛罗勒斯岛的弗洛勒斯人)明显不同的特征,比如前臼齿突出。这些化石充分证明了在5万多年前的晚更新世,这里生活着一种此前未知的人族物种。科学家将新发现的人种命名为“吕宋人”。

我国成功研制核电发展阀门

核电站稳压器先导式安全阀对反应堆安全运行至关重要,是核级阀门中公认的国产化难度最大的设备。近日,由中核集团中国核动力研究设计院自主研制的“华龙一号”稳压器先导式安全阀样机,成功完成全排量热态动作性能试验,性能达到了三代核电最新技术要求,这意味着我国成功打破国外垄断,突破核电关键阀门瓶颈,进一步提升“走出去”核心竞争力。验收鉴定会上,专家一致认为,该安全阀研制成功后,不仅可实现一回路冷却剂系统的稳压器先导式安全阀国产化,其核心技术可为余热排出系统、化学和容积控制系统等其他系统用先导式安全阀的研制提供技术支撑;先导式安全阀技术,可广泛用于包括“华龙一号”在内的三代核电厂。

据了解,目前我国在役及在建的所有核电厂中稳压器先导式安全阀全部依赖进口,国外针对我国核电机组出口项目所需的稳压器先导式安全阀还施行禁售政策。“华龙一号”稳压器先导式安全阀是一套由先导阀、主阀、电磁阀等多台阀门组成的阀组系统。