以病机为主导的中医临床个体化评价方法初探

胡嘉元 邱瑞瑾 赵晨

摘要 病机是中医理论的核心概念之一,辨识病机在中医临床诊疗中至关重要。通过梳理古今医家对病机理论的论述和发挥,总结了中医病机的内涵要素:病因、病性、病位、病症、病情、病理因素和病势。提出以病机为主导集成中医临床个体化信息、探索建立中医临床个体化评价方法的思路。

关键词 病机;中医;临床研究;个体化诊疗;个体化评价;知识构架;方法学;临床实践

Abstract Pathogenesis is one of the core concepts of traditional Chinese medicine(TCM)theory,and it is significant to identify the pathogenesis in TCM clinical diagnosis and treatment.Through summarizing the discourse and development about pathogenesis proposed by ancient and modern doctors,connotative elements of TCM pathogenesis,including etiology,nature of disease,location of disease,symptoms of disease,conditions of disease,pathological factors and trend of disease are summarized.The idea of integrating clinical individualized information in TCM based on pathogenesis,and exploring to establish an evaluation method for TCM clinical individualization is put forward.

Key Words Pathogenesis ; Traditional Chinese medicine; Clinical study; Individualized diagnosis and treatment; Individualized evaluation; Knowledge framework; Methodology; Clinical practice

中图分类号:R228 文献标识码:A doi:10.3969/j.issn.1673-7202.2019.10.005

病机,是中医学最朴素的理论之一,是中医认识疾病、诊断疾病并形成治则治法的原创思维,不同于现代医学“发病机制”的概念,病机是中医对疾病全面、整体的把握,对从接诊患者到给出成熟治疗方案思辨过程的高度概括,它涵盖了病因、病位、证候、脏腑气血及虚实变化等综合的中医元素[1],被认为是疾病发生、发展、变化的枢机[2]。

随着“精准医疗”“个体化医疗”等医学理念的兴起,中医临床个体化诊疗与评价越来越受到学界的重视,许多学者从理论创新、新方法引入等不同层面探索中医个体化诊疗[3],但目前仍缺乏相对成熟的中医个体化诊疗评价体系,亦未能确定规范而全面的中医临床个体化信息采集形式。

本文梳理了古今医家对中医病机理论的论述和探讨,总结了阐明中医病机所应涵盖的内涵要素,并提出以中医病机概括和反映临床患者的个体化信息,思考建立以病机为主导的中医临床个体化评价方法。

1 古今医家对病机的认识和论述

1.1 古代医著有关中医病机的论述 “病机”在《黄帝内经》之前的古籍中即有记载,《黄帝内经》则奠定了病机辨治理论的基础。《素问·至真要大论》:“审察病机,无失气宜”“谨候气宜,无失病机”,强调了病机在辨治疾病中的主导地位。“病机十九条”对不同的中医症状以病机进行了概括,“诸胀腹大,皆属于热”……“诸呕吐酸,暴注下迫,皆属于热”,症状、病变脏腑各异,但均以“热”的病机阐释。近现代医家对病机十九条中的“火、湿、热、风、寒”有病因、病性、病理因素等认识[4],概括而论,“病机十九条”将症状与病位、脏腑、病因、病性及病理因素相结合,建立了以病机为主导的疾病辨治体系的基础。《黄帝内经》其他各篇,虽未直接道出“病机”,但从病机理论出发对热病、咳、喘、痹等病证作了详尽的阐述[5]。通过辨识病机,系统地认识疾病的本质,进而清楚地掌握治则治法,是为“得其機要,则动小而功大,用浅而功深也”。

《神农本草经》:“凡欲治病,先察其源,候其病机,五脏未虚,六腑未竭,血脉未乱,精神未散,服药必活;若病已成,可得半愈;病势已过,命将难全”[6]。明确了病源、脏腑虚实、气血、精神状态是病机辨识的重要内容,而对“病势”的论述等同于现代医学“预后”的概念,是对病机辨识体系的重要补充。

《伤寒论》与《金匮要略》创立了理、法、方、药兼备的辨治体系,描述了疾病发病、传变、顺逆的病机变化。“伤寒,心下有水气,咳而微喘,发热不渴。服汤已渴者,此寒去欲解也。小青龙汤主之”,涵盖了病因、病位、病理因素、病症、病势诸多病机信息。“阳微阴弦,即胸痹而痛,所以然者,责其极虚也。今阳虚知在上焦,所以胸痹、心痛者,以其阴弦故也”,侧重对脏腑内在病机标本虚实的挖掘,提出“上工治未病……见肝之病,知肝传脾,当先实脾”的“未病先防”诊疗思路,需建立在准确辨识病机,把握病势规律的基础上,疾病如何传变,“深入病机,而天下无难治之症矣”[7]。

《诸病源候论》是中医病机辨识理论的集大成之作,论述了风病、脾胃病、小儿杂病等各科疾病的病因和病机。“夫吐血者,皆由大虚损及饮酒、劳损所致也……上焦有邪,则伤诸脏。脏伤血下入于胃,胃得血则闷满气逆,气逆故吐血也”,是对吐血的病因、发病、病位及相关脏腑的详细解析;“脉细沉者生,咳喘上气,脉数浮大者死。久不瘥,面色黄黑,无复血气,时寒时热,难治也”,结合脉、症论述了病之轻重缓急、病势及转归。《诸病源候论》对病机的详尽剖析涵盖了疾病纵、横的全面信息,丰富了病机辨识的层析,有益于病机辨识在中医临床实践的系统应用。

后世医家对病机理论有不同侧面的发挥。《素问病机气宜保命集》:“察病机之要理,施品味之性用,然后明病之本焉,故治病不求其本,无以去深藏之大患”[8];《丹溪心法》:“此求其病机之说,与夫求于本其理一也”[9],强调病机反映“病本”,审查病机方能明病之本源,辨识病机方能准确论治。《医经余论》:“医者精于四诊,审查病机,毫无遗误,于是立治以用药”[10]。《类经》:“此篇前言寒热者,言病机也;后言五味者,言药饵也。药饵病机必审其真”[11];《内经评文灵枢》:“病机者,病源与病舍、病证之交际也,前叙病源是叙其所由生,下叙病机是叙其所由成”[12];《伤寒附翼》:“病机在肝胃两部矣”[13];《脉简补义》:“浮者,病机外出也。今日脉浮,而来势衰去势盛,即知其明日必变沉也。沉者,病机内向也”[14]。不同医家分别论述了四诊、病性、发病过程、病位和病势,明确疾病现阶段的状态以立方遣药,判析疾病的发展势态以“未病先防”。

“机者,要也,变也,病变所由出也”[11],古代医家的论著已经建立了完善的病机辨识体系,值得深度挖掘和悉心领会。

1.2 现代病机理论发挥及医家认识 国医大师周仲瑛认为病机理论是中医理论的核心,概括了中医对机体的生命状态、健康和疾病变化规律的认知,病机辨识是艰涩的中医理论与多变的临床实践间的纽带,审察病机、谨守病机是“论治”须遵守的原则[15]。通过四诊综合了临床信息,在审察病机的思辨中厘清病变的本质以明确治则、治法。在剖析“病机十九条”的基础上提出了传承与创新的“病机十三条”,强调病理因素在疾病发展中的重要性,把握邪正虚实的核心,以实现圆机活法、治病求本[4,16]。

具体以脑出血急性期的中医病机辨析为例,理解“病机十三条”的理论和临床应用。周老于临床实践中总结年高体弱、内伤积损而致肾虚肝旺、络热血溢是脑出血急性期的病机基础;病位在脑,与心、肝、肾、肠腑等密切相关;病理因素以瘀热为核心,血分瘀热、搏结不解,则致化火、生风、成痰;“瘀热阻窍”是脑出血急性期的核心病机;风火相煽、痰瘀闭阻加重了瘀热阻窍的病势,且瘀热炽盛、耗损气阴,易致肝肾暗伤、厥脱之变;病情急重,具有演变迅速的特点。瘀热阻窍为脑出血急性期的关键病机,“瘀热”是周老所侧重分析的病理因素,瘀血作为病理因素,又是导致继续出血的病因,治当急挫病势,予凉血通瘀法[17]。

中国中医科学院胡镜清教授团队一直致力于中医病因病机的理论研究,对病机理论有独特认识。以兵法之“战机”类比中医之“病机”,兵家百战不殆的关键在于审度“战机”,中医诊治疾病重在审察“病机”。辨识病机需透过临床表象探寻疾病本质,以《孙子兵法》“道、天、地、法、将”作为审察病机的五要素,分别意指在审察病机中认识自然规律与机体的关系、关注“五运六气”、区分患病地域的差异性、灵活掌握识机方法和明辨正邪虚实[18]。

重视对中医病机时空属性的分析,病机的框架是由疾病发展阶段和病位这2个时间和空间概念所搭建的,病机不是一成不变的,是具有时空属性的动态变化过程,这样的属性更有助于反映疾病的本质、把握全局[19]。以冠心病为例,痰瘀互结贯穿于疾病的始终,但痰瘀存在“兼化”之变,早期“湿化”、活动期“热化”、后期“虚化”,基本病机应为“痰瘀兼化”,临证需判断“兼化”程度,随“机”施治。

综上所述,病机是对疾病发生、发展全貌的解析,它的基本特征是“潜藏于内,变动不居”[2],深刻发掘病机的内涵拓宽和加深了中医对疾病的认知和诊疗思维,是提高中医临床能力的必经之路,是为“于症中审病机察病情者,良工也”[20]。

2 中医病机的内涵要素

通过梳理古今医家对病机理论的论述和发挥,归纳辨识病机所应掌握的信息和完整描述病机所需阐明的关键点,总结为中医病机的内涵要素:病因、病性、病位、病症、病情、病理因素和病势。

2.1 病因 “必伏其所主,而先其所因”,明确病因是了解疾病发生、发展的前提,可分为直接病因、诱因、伏因3类。“夫百病之生也,皆生于风寒暑湿燥火”,六淫病因是导致外感疾病的直接病因,以《伤寒论》所述伤寒、中风为典型,现代医学导致感染性疾病的病原微生物亦属此类;内伤七情、饮食劳倦等因素通常难以直接致病,而是在一定病机基础上诱发或加重病情,是为诱因;“胸隔痰饮多,嗽则易气动于痰,上搏喉咽之间……谓之呷嗽”,痰饮是机体水液代谢不畅之产物,是哮病的伏因,气血津液之变均可成为不同疾病的伏因,年老久病所致脏腑虚衰亦属伏因。

直接病因、诱因、伏因基本可以概括病机中对病因的描述,但每種致病因素对不同疾病的影响不可类同,需根据临床实际具体分析。“风、寒、湿三气杂至合而为痹”,然风寒湿三邪却不能直接导致痹病发生,与肢体经络气血运行、脏腑盛衰关系密切;而在积滞的发病中,饮食便是其直接病因;“消渴病久损伤肾气,肾主水,肾损伤导致开阖异常,即水肿”,久病虚损作为伏因又可诱发机体、脏腑再生他变。

病因是在论述病机时首先需明晰的要素,因何而起,溯源以治之。

2.2 病性 疾病的发生发展性质各异,“阴阳之气各有多少,故曰三阴三阳也。形有盛衰……各有太过不及也”,在病机中体现病性,需辨析阴阳、寒热、虚实这三对矛盾的相互变换,国医大师张学文认为出血性中风的病机基础是脏腑虚衰,气阴不足,肝肾阴虚则阳亢化火,痰湿内生,蕴久化热[21],是对病性的概括。需要注意病性随病情转归的更迭,“壮火之气衰,少火之气壮”“重寒则热”“重阴必阳”,既是矛盾亦互依互根,临床上需灵活地分析病性,发展地认识病机。且“五脏之性肝为暴”[22],脏腑自身的阴阳寒热属性已有本质上的不同,需侧重剖析,勿犯“虚虚实实”之谬。

2.3 病位 病位,顾名思义是指病变所发生的部位,“凡痹之客五脏者,肺痹者,烦满喘而呕。心痹者……”同样的病因作用于不同脏腑表现出的病症各异。病机中描述病位包括具体的五脏六腑、经络腧穴、肢体关节、筋脉肌皮骨;亦有相对泛指的部位,表里、半表半里、上下、三焦、卫气营血分;一些特殊部位,膻中、两胁、腹等区域,可能会涵盖不同脏腑的病变,需综合辨析。且概念如表里、卫气营血,不单是病位的区分,同时意指了疾病由浅入深、由轻而重的传变过程,掌握其规律有助于动态地辨识病机。

“有胃不和卧不安者……有心血空虚卧不安者……”,虽症状相同、针对不同病位的治疗相差甚远,明确病位是病机辨识的重要环节,决定了具有病位特异性的治则,且有助于引经药的应用,直达病所、事半功倍。

2.4 病症 病症一词在中医理论中并无明确概念,有以“疾病”论者,有仅描述症状者;为便于分析病机的内涵要素,笔者于文中统一将病症定义为,患者在疾病过程中临床症状与体征的总和,包含了望、闻、问、切四诊的全部信息。“太阳中风,脉浮紧,发热恶寒,身疼痛,不汗出而烦躁者,大青龙汤主之。若脉微弱,汗出恶风者,不可服之”,《伤寒论》中的疾病辨治紧紧围绕着症状和脉象,反映了病机的最基本信息。“正额为心主,颏间三肾随。有内斯形外,观之识病机”[23],望诊中所观察到的舌、面相及神色等临床表征无不体现着病性、病位等内在变化,以司外而揣内。通过问诊能够把握关键的临床症状,并同时获取病症、病因、病位等信息。

2.5 病情 简单理解,病情即疾病发生、发展的基本情况,在病机中以轻、重、缓、急来描述病情。“急则治其标,缓则治其本”是中医基础理论的经典论断,明辨病情之急、缓是决策治疗的关键,例如同为泄泻,急性暴泻与慢性久泻在起病、病程和临床症状均有很大不同,治法亦侧重清、补两端;“夫病痼疾加以卒病,当先治其卒病,后乃治其痼疾也”,论述了病情急、缓的另一种情况,痼疾既已日久,病情多较缓,处于稳定期,若罹患新病,病情相对较急,是以区分治疗之先后和主次。“真心痛,手足青至节,心痛甚,旦发夕死,夕发旦死”形象地描述了真心痛病情之重,故急予活络通痹之法,以防“厥脱”之变;病情重甚者,亦可以“危”“危重”等记述。

需要注意的是,病情的急与重并不总是同时存在,风寒外感起病急、症状明显,但其病情通常较轻,辨明病机予疏风解表治疗一般7日可愈;关格之病,慢性病程,但其病机基础为命门火衰、湿浊毒瘀俱盛[24],病情重,治疗上断不可掉以轻心,需准确辨治并长期用药。病机辨识中对病情的准确判断直接影响临床上治法的选择及患者的转归、预后。

2.6 病理因素 国医大师周仲瑛十分重视病机辨识中对病理因素的分析,认为“病机十九条”中的“风热火湿寒”亦属于病理因素[4]。“汁沫与血相抟,则并合凝聚不得散”“先因伤血,血逆则气滞,气滞则生痰,痰与血相聚,名曰瘀血挟痰”,气血津液的异常均可成为疾病发生、发展的病理因素,病理因素既可作病因,亦为相应病机基础下的代谢产物、加重病变演化的“第二病因”[25]。概括而言,疾病发生、发展过程中机体生命物质基础的异常状态即为病理因素,包括气郁、瘀血、痰饮等,病理因素虽以实性居多,亦有气虚、血热等不同表现形式。在病机中描述病理因素,需将气、血、湿等的本体,与滞、结、寒热性等的状态相结合,方能呈现病理因素的本质特点,以助于对病机的完整阐释。

2.7 病势 病势指的是疾病发生、发展、转归及预后的动态趋势,是病机时空属性中“时”的集中体现。“学医之初,且须识病机,知变化,论人形而处治”,之所以古今医家皆在诊疗中强调病机辨识的一个重要原因即病机中蕴含了疾病进展全程的动态信息,“病虽未发,见赤色者刺之,名曰治未病”“上工治未病,不治已病”,智慧的医者在处方前已胸有成竹,把握疾病的动向趋势,是“未病先防”与指导每一步治则治法的关键。

病机中的病势与正邪相争、顺逆、善恶的解析密不可分。“正气存内,邪不可干”“邪之所凑,其气必虚”道出了正气虚弱为百病之由,正虚之处为容邪之所[26]的发病本源;“邪气因入,与正气相搏,结于胁下,正邪分争,往来寒热”正邪相争的过程即是疾病发生、发展的内在源动力,相争的结果决定了疾病进一步的转归;“反为气贼,夺人正气,以从为逆,荣卫散乱,真气已失,邪独内著,绝人长命”“阴阳之道,不外顺逆,顺则生,逆则死也”相争之中若邪胜正损,则病情向逆,预后不佳;反之则正胜邪退,病情向顺,趋于痊愈。《太平圣惠方》中的“五善七恶”从脏腑、气血的病症特点提出了判断疾病预后的标准,对后世中医临床、尤其是中医外科的发展产生了深远的影响,有助于辨析病势。现代医学分类中的恶性肿瘤,与中医病机中“恶”的含义存在一定差异,但其中所隐含的对疾病后续发展和预后的判断不言而喻。

通过对病因、病性、病位、病症、病情、病理因素、病势七大内涵要素的詳细论述,基本概括了辨识中医病机所需的信息和关键点。虽各个要素有其定义范围和侧重,然并不孤立,是一个有机整体,能够相互或合并解释与分析,如病势中正邪相争的关系与病性中虚实的矛盾是同时存在的,正虚邪实则病进,病将愈则邪退正虚。综合以上各个要素能够对疾病目前阶段的情势以及发生、发展、转归、预后的“时空”内涵有相对完善的二维构图,完整勾勒出中医病机应有的样子。

3 以病机为主导的中医临床个体化评价思路

中医学自古以来强调“医之治病也,一病而治各不同”“因时、因地、因证、因人,斟酌咸宜”,古今医家“以人为本”的临床工作践行着个体化医疗,数以万计的医案、医话是中医个体化医疗的最好实证。如今中医临床个体化研究需要进一步的提升,建立能够涵盖中医临床个体化信息且客观、规范的评价方法至关重要。

笔者团队通过对中医病机理论的研读、总结中医病机的七大内涵要素,认为在中医临床个体化信息的体现层面,采集中医病机能够较全面、系统地反映中医临床中每个个体的疾病特征及诊疗思路的特点;对中医病机的完整记述能够反映中医从接诊至给出治疗方案的全部思辨过程,能够在一定程度上补全患者实际情况及标准治疗的“真值”与简单的病历记录间空缺的关键信息;中医病机既有现阶段疾病情势,又包含发生、发展、转归、预后的时空属性有益于动态、时序性地对患者不同时点的数据进行横、纵向分析,发现其不同状态、时段的变量特征,并评价其个体化疗效。

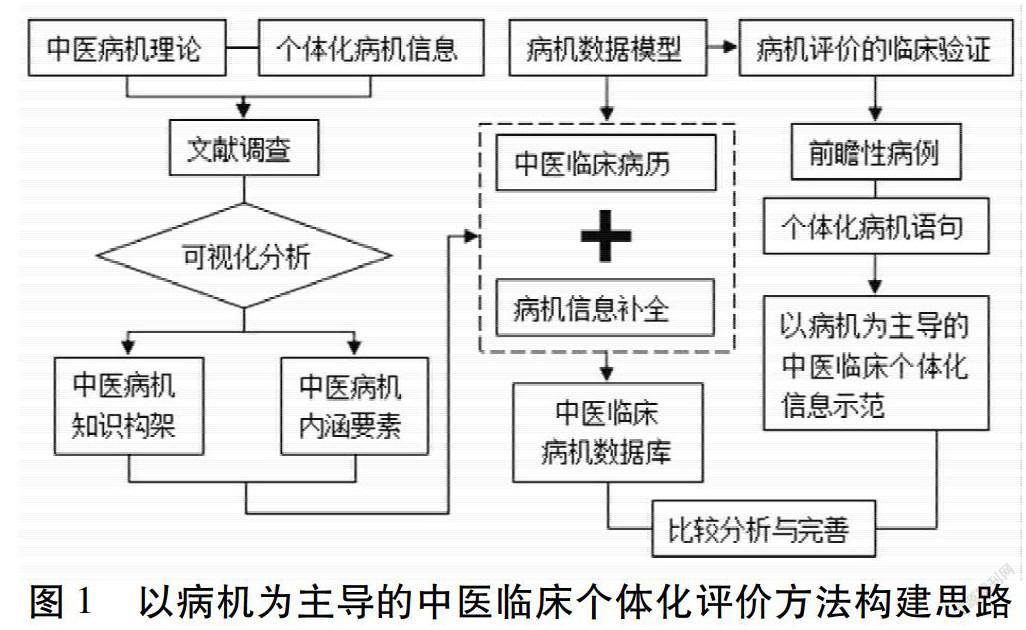

以病机集成中医临床个体化信息为基础,提出构建中医临床个体化评价方法的思路。见图1。1)中医病机理论的梳理与探讨;系统检索中医病机文献,应用文献计量学的方法以相应的标准对文献进行归纳和分析,统计以“病机”为标识的文献和分类的量,形成中医病机综合性知识体系的粗略构架;在此架构基础上,精读和细化中医病机理论,整理为相对明确的病机知识单元,利用可视化技术绘制中医病机的知识图谱,清晰地描绘中医病机的内涵层次及其相互关系。2)中医临床个体化病机信息的汇总与提取;系统检索公开发表的中医临床病案和病案专著,以绘制完成的中医病机知识图谱为构架,提取文献中中医病机的临床要素,以中医诊疗疾病的一般顺序和规律对各个要素进行共现分析,应用能够总结和概括可获取信息的证据图方法,系统地分析和提炼中医临床个体化病机信息,绘制图表以清晰明了地呈现中医临床中所有病机信息的特征和必备条目。3)中医临床病机数据建模;提取和分析回顾性中医临床病历,以中医临床病机信息证据图为标准,以真实世界数据对应和补充每一项必备条目,形成中医临床病机数据库,对个体化病机信息、治法、方药和疗效特点等进行数据建模分析,总结和评价以病机为主导的中医药个体化效应特点,建立中医临床个体化病机-诊疗评价系统。4)中医临床个体化病机-诊疗评价的临床验证;采用前瞻性研究设计,在不干预中医临床医师诊疗的前提下,根据中医临床病机信息证据图获取患者的各项临床资料,整合为每个患者的个体化病机语句,形成一套以病机为主导的中医临床个体化信息标准示范;并应用中医临床个体化病机-诊疗评价系统对相应的语句进行预测、分析,最后通过将系统与临床医师分别给出的诊疗作以比对,验证中医临床个体化病机-诊疗评价的临床适用性,进一步开展比较方法研究,完善以病机为主导的中医临床个体化评价。

4 小结

古今中医临床诊疗中,皆以“识机”为核心要务,病机理论朴素而集中的体现了中医学的原创诊治思维。病机中所包含的病因、病性、病位、病症、病情、病理因素、病势七大内涵要素全面、系统地反映了中医临床个体化信息的要义。提出以病机为主导集成中医临床个体化信息,思考建立中医个体化诊疗评价的方法。研究实施还需对文献调查、方法建立和统计模型更加细化,完善理论和实践的衔接。

参考文献

[1]李经纬,余瀛鳌,欧永欣,等.中医大辞典[M].北京:人民卫生出版社,1995:931.

[2]胡镜清,江丽杰.从病机原义解析辨证识机论治[J].中医杂志,2015,56(24):2098-2100.

[3]王俊文,赵英凯,王琦,等.中医个体化诊疗疗效评价现状、方法与思路[J].世界科学技术-中医药现代化,2016,18(1):7-10.

[4]冯哲,叶放,周学平,等.病机十九条以病理因素为主导的病机架构模式探微——国医大师周仲瑛病机辨治体系探源[J].中华中医药杂志,2019,34(6):2362-2366.

[5]卢红蓉,李海玉,孙谊.《内经》中病机内涵析义[J].世界科学技术-中医药现代化,2009,11(1):26-28.

[6]马继兴.神农本草经辑注[M].北京:人民卫生出版社,2013:21.

[7]徐大椿.医学源流论[M].北京:人民卫生出版社,2007.

[8]刘完素.素问病机气宜保命集[M].北京:中医古籍出版社,1998:31.

[9]朱震亨.丹溪心法[M].北京:人民卫生出版社,2005.

[10]罗浩.罗浩医书二种:医经余论[M].北京:中国中医药出版社,2015:38.

[11]张介宾.类经[M].北京:中国医药科技出版社,2011.

[12]周学海.内经评文灵枢[M].北京:中国中医药出版社,2015:177.

[13]柯琴.伤寒来苏集[M].北京:中国中医药出版社,2008.

[14]郑洪新,李敬林.周学海医学全书[M].北京:中国中医药出版社,1999.

[15]周学平,叶放,郭立中,等.中医病机辨证新体系的构建[J].南京中医药大学学报,2016,32(4):301-304.

[16]周仲瑛,叶放,周学平,等.病机十三条理论渊源及学术意义[J].南京中医药大学学报,2017,33(5):433-435.

[17]陈顺中,周仲瑛.周仲瑛从瘀热论治脑出血急性期的理论基础与临床实践[J].江西中医药,2015,46(7):16-18.

[18]林明欣,黄宏羽,周海,等.以孙子“战机”论中医“病机”[J].中华中医药杂志,2019,34(2):560-563.

[19]佟旭,胡镜清.从“痰瘀互结”看病机的时空属性[J].世界中医药,2017,12(9):2005-2008.

[20]李培生.柯氏伤寒论翼笺正[M].北京:人民卫生出版社,1965:142.

[21]刘绪银.化瘀利水、醒脑通窍治脑出血——国医大师张学文治疗脑病经验之七[J].中医临床研究,2011,3(21):83.

[22]张山雷.中风斠诠[M].太原:山西科学技术出版社,2013:38-39.

[23]徐春甫.古今医统大全:下册[M].北京:人民卫生出版社,1991.

[24]马祥雪.慢性肾衰竭并发症从湿毒辨治述要[J].实用中医药杂志,2013,29(12):1073-1075.

[25]周仲瑛,周学平,郭立中,等.中医病机辨证新体系的构建及临床应用[J].江蘇中医药,2019,51(2):1-4.

[26]江丹,林明欣,李红,等.立足《内经》与《伤寒论》,再探扶正祛邪治则[J].世界中医药,2013,8(3):267-268.

(2019-09-10收稿 责任编辑:徐颖)