古籍脱酸增强研究进展

何 贝 许桂彬 樊慧明 任俊莉

(华南理工大学轻工科学与工程学院,制浆造纸工程国家重点实验室,广东广州,510640)

我国历史悠久,古籍文物众多。古籍具有历史文物性、学术资料性、艺术代表性等价值属性。然而,由于储存环境的改变或人为的破坏,大量的古籍文物不可避免地会产生老化、破损等情况[1]。因此,古籍文物保护工作的开展迫在眉睫。但在我国古籍修复工作中,依然存在较多问题,如修复工艺落后、专业人才匮乏等,这些问题给我国古籍修复工作带来了巨大的挑战[2]。古籍主要是由纸张构成,因此,古籍修复与制浆造纸关系密切[3]。本文从制浆造纸的角度分析古籍文物受损的原因及机理,总结国内外古籍脱酸增强修复的研究现状,提出了我国在古籍脱酸增强方面面临的挑战,并对古籍修复未来的发展方向进行了展望,以期能够为我国古籍修复研究工作的开展提供新的思路和借鉴。

1 古籍受损原因及机理

古籍文献主要是由纸张构成,其主要组分是纤维素,其中还包含少量的半纤维素和木素,此外,一般还包括颜料、涂料、胶黏剂、油墨等成分。古籍受损的主要原因有纸张老化和虫啃霉蚀,其中,纸张老化是纸质文物损坏最主要的原因。纸张老化主要表现为纸张酸化、物理强度降低和纸张泛黄,老化机理如图1所示。

1.1 纸张酸化原因及机理

图1 古籍文物老化机理示意图

纸张酸化主要表现为pH值的降低。造成纸张酸化的因素很多,主要分为内部原因和外部原因。内部原因包括纸张中残留的木素易被氧化和水解生成酸性物质和发色基团[4];酸法制浆及漂白过程中残留的微量氯化物加速明矾对纸的变质作用,导致纸张酸化[5];造纸过程中添加的酸性化学品,如酸性明矾、酸性松香等,水解产生酸性物质[6];印刷过程中使用了酸性或含氧化物的油墨和颜料等[7]。外部原因是指纸张在储存过程中受到外界环境的影响,如小动物的啃食,大气中有害气体(如SO2、NOx等)和微生物(新陈代谢产生的有机酸)的侵蚀[8]。总之,造成纸张酸化的原因还有很多,诸种因素是相互作用、相互促进的[9]。酸化后的纸张纤维易发生水解反应,如图2所示。纸张中纤维无定形区的1,4-β-苷键在H+作用下断开,导致纤维素的聚合度(DP)降低,纤维变短,纸张机械强度降低;由于纤维无定形区减少,纤维结晶度增加,导致纤维柔性降低,纸张变脆[10]。

1.2 纸张泛黄原因及机理

纸张泛黄是多种物质在老化过程中共同作用的结果,但一般认为木素是引起纸张泛黄的主要因素,如图3所示。木素本身含有羰基和共轭双键等发色基团[4],纸张中的木素酚型结构单元在紫外线照射下发生光氧化反应产生羰基自由基和苯氧自由基,进一步氧化成酮类和醌类,醌和酮均为发色基团[11-12];在氧存在的条件下,酮类和醌类进一步氧化生成芳香酮、酚型基团及甲氧基苯酚结构,这些产物在紫外线照射下又产生自由基,进一步促使木素降解,产生更多的发色基团[13]。此外,在潮湿且有氧气的条件下,纸张纤维会发生氧化反应,使纤维素葡萄糖基环C2、C3上的羟基氧化成酮或醛,半纤维素比纤维素更易氧化生成醛基,醛基不仅是发色基团,而且进一步氧化会变成羧酸[14]。过渡金属离子(Cu2+、Fe3+等)[15]和大气污染物(SO2、NOx等)[16]的存在,也会进一步促使纸张氧化发色。

2 古籍修复方法研究进展

古籍修复作为我国一门古老的手工技艺,其技术成熟,但修复效率低下,同时,由于我国古代对自然科学知识的欠缺,对古籍老化的原因及机理并没有进行深入研究。国外虽然对古籍修复涉及较晚,但对其基础科学的研究起步较早,研究的重点主要集中在脱酸、增强、防霉抗菌[17]。

2.1 古籍脱酸方法

图2 纸张纤维的酸催化水解示意图

图3 含木素的纸张在光照下发色基团产生和木素降解机理图

酸化是纸张老化最主要的原因之一,因此,纸张脱酸一直是古籍修复研究的重点。脱酸的主要目的是中和纸张里面的酸性物质,从而抑制纸张纤维的酸水解。自1936年首次研制出金属碳酸盐脱酸剂以来,纸张脱酸方法得到迅速发展,早期的脱酸方法可归纳为水相脱酸法、有机相脱酸法和气相脱酸法;为了能够对古籍进行批量脱酸处理,美国等西方国家基于早期的脱酸方法,一直致力于大量脱酸方法的研究[18];随着科技的发展,新的材料和技术不断应用于古籍脱酸,主要有纳米材料及技术、等离子技术、超临界CO2技术等。

2.1.1 早期脱酸方法

水相脱酸法主要是采用碱性水溶液对老化的纸张进行浸渍处理。常用的脱酸剂主要有含镁化合物和含钙化合物,如Mg(OH)2、Mg(HCO3)2、Ca(OH)2、Ca(HCO3)2等。经过Ca(OH)2处理后,老化的纸张能达到较好的脱酸效果,但由于Ca(OH)2水溶液碱性较强,浸渍处理后,会使含有木素的纸张泛黄,纸张抗张强度降低[19-20]。Mg(HCO3)2和Ca(HCO3)2水溶液属于弱碱性,对酸化的古籍纸张进行浸渍处理后,虽然都能达到较好的脱酸效果,但由于水溶液溶解度低,浸渍处理后都会存在粉末残留、纸张泛黄等问题[21-23]。硼砂由于其水溶液呈碱性,也被用于古籍脱酸,虽然能同时达到较好的脱酸和抗菌效果,但处理后仍然存在纸张变色和强度降低等问题[24-25]。

有机相脱酸法主要是使用有机溶剂作为脱酸剂的分散载体对老化的纸张进行喷雾或浸渍处理。常用的有机相脱酸剂有 MgCO3/乙醇[26-27]、Ba(OH)2/甲醇[28]、甲基碳酸镁/甲醇/氟利昂[29]、MgO/氟烷烃[30]等。经过上述有机相脱酸剂处理后,老化的纸张均能达到较好的脱酸效果,但对纸张油墨也都存在一定影响。理想的有机相脱酸剂应该具有以下两个条件:一是脱酸剂是一种温和的无机化合物,能保留较长时间;二是脱酸剂必须对书籍和人体无害,且易于干燥[31]。

气相脱酸法是基于胺作为碱性试剂,常用的气相脱酸剂有气态氨、胺、吗啉、环己胺碳酸盐等碱性气体,优点是能批量处理,但易挥发,处理后纸张的pH值在8.0~8.7之间,碱保留量不足,当进一步加速老化后,纸张的pH值明显降低,因此,气相脱酸法对古籍的保护作用有限。此外,这些碱性气体对人体健康有害,在操作过程中也存在爆炸等安全隐患[32-33]。

2.1.2 批量脱酸方法

现今已研制出的许多批量脱酸方法有Wei T’o法[34-35]、 Bookkeeper 法[36]、 Battle 法[37]、 Book Saver法[38]、Vienna法[39]、DEZ 法[40]、DAE 法[41]等,具体方法如表1所示。Wei T’o法、Bookkeeper法、Battle法、Book Saver法均属于有机相脱酸法,采用的脱酸剂均为镁盐,其中除Book Saver法采用浸渍处理外,其他3种均采用喷雾处理。经过以上4种批量脱酸方法处理后,老化的纸张都能达到较好的脱酸效果,而且处理效率较高,但均存在粉末积物、油墨模糊等副作用。Vienna法属于水相脱酸法,采用浸渍和冷冻干燥处理,虽然能同时达到脱酸、增强的效果,但处理效率较低。因此,与水相脱酸法相比,有机相脱酸法更适合用于纸张批量脱酸处理,同时,喷雾处理比浸渍处理也更加适合批量脱酸处理。DEZ法和DAE法是少有的气相脱酸法,采用的脱酸剂分别是二乙基锌和干式氨气环氧乙烷,虽然能批量进行脱酸处理,处理效率高,但DEZ法存在爆炸危险,DAE法会产生甲醛等有害气体,对环境和工作人员健康产生较大影响,均未大规模应用推广。

表1 批量脱酸处理方法

2.1.3 新型脱酸方法

现有批量脱酸方法大都存在粉末沉积等问题,因此,随着科技的发展,新型脱酸方法也被研制出来。纳米颗粒粒径小,易于渗透到纸张纤维之间的孔隙中,国内外也多次报道了碱性纳米颗粒在古籍文物保护中的应用。纳米技术应用于纸质文物修复主要是通过各种方法制备含有Mg(OH)2、Ca(OH)2、MgO或CaO等碱性纳米颗粒的混合溶胶或悬浮液,对纸张进行涂布或浸渍处理[42-46],具体方法如图4所示。结果表明,纳米Mg(OH)2或Ca(OH)2可以有效地对纸质文物进行脱酸,同时,在人工老化过程中,也可以抑制纸张纤维进一步降解。然而,纳米级脱酸剂虽然可以起到更好的脱酸和抗老化作用,但主要的缺点是浸渍会导致处理效率低下,并对纸质文物外观产生不利影响,如纸张颜色加深等[47]。

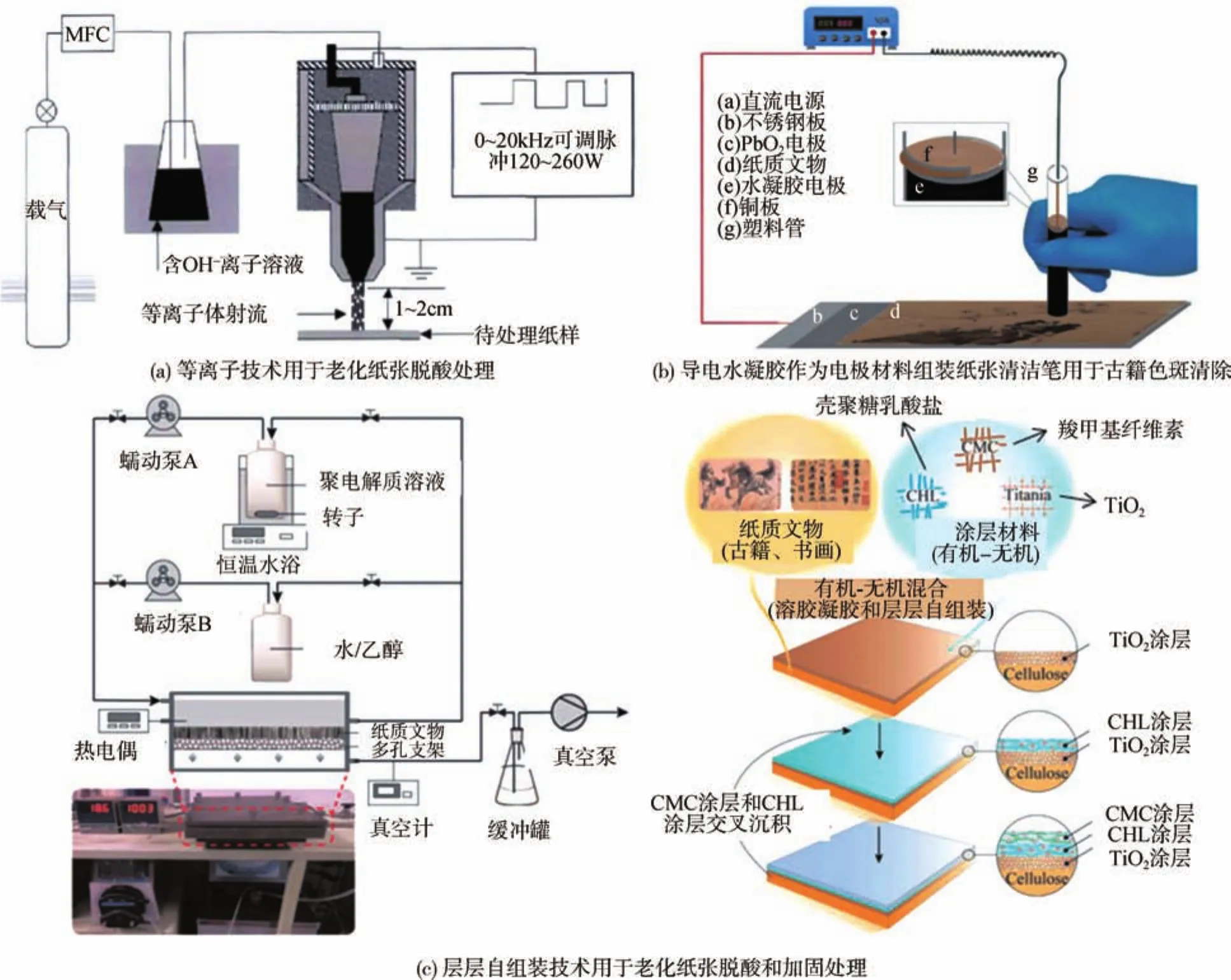

等离子技术和超临界CO2技术作为脱酸剂的一种特殊载体应用于古籍脱酸,方法新颖。李青莲等人[48]以饱和Ca(OH)2作为等离子体源,使用能量密度为4.5~5.5 MJ/m3的等离子体对纸张进行脱酸处理,具体操作流程如图5(a)所示。脱酸处理后,纸张pH值由5.0~6.0提高到7.0~8.0,纸张抗张强度提高10%,同时,不会引起纸张变形,无色差;加速老化后,纸张抗张强度仍能达到原来的95%,且对所有书籍均可使用。王彦娟[49]用硼砂溶液作为脱酸剂,在温度为32~45℃条件下,利用压强为7~40 MPa的超临界CO2作为载体,对古籍脱酸处理0.5~5 h后,纸张pH值保持在7.0~8.5之间,可以起到较好的脱酸、增强和抑菌的效果,也可以进行批量脱酸处理。这两种方法虽然脱酸效果明显,且可以广泛应用于各种书籍和批量脱酸处理,但二者也都存在各自的局限性。等离子技术能耗大、成本高,而超临界CO2的溶解能力仅限于非极性、小分子化合物,对于极性化合物和高分子化合物则难以溶解或助溶等。

2.2 纸张加固增强

纸张加固增强也是古籍修复需要重点研究的课题,常用的古籍加固增强的方法主要有物理加固法和化学增强法[10,17]。物理加固法包括层压、施胶浸渍、撕裂填充、封装加固等。层压是使用热塑性的薄织物附在古籍表面进行机械挤压,使古籍加固,对损坏较为严重的文物可进行两面层压,但处理效率较低[50];施胶浸渍是在古籍表面进行施胶,然后平压加热干燥以达到增强的目的,常用的施胶剂有甲基纤维素、羧甲基纤维素、明胶等,但这些施胶剂易老化、霉蚀,不能起到长期加固的效果[51];撕裂填充适用于脆化、松软、发霉的纸张,在撕裂前对纸张进行加湿,便于纸张撕裂;在裂缝中插入强度较大纸芯的同时需要加入足量的碳酸钙和碳酸镁,防止纸张进一步酸化,但操作难度较大,易使纸张受到损毁[52];封装加固是在纸张两面包裹两张惰性多聚物薄膜,加热使之熔融黏结,从而起到加固增强的作用,但处理成本较高[53]。物理加固法虽然处理效率较低,但加固效果好,尤其对于损毁严重的纸张。其中,我国传统的手工修复方法技艺精湛,非常适合修复单页纸。

图4 碱性纳米颗粒用于古籍脱酸

化学增强法主要包括接枝共聚法、聚合物改性、气相沉积等。接枝共聚法主要是使聚合物单体与纸张纤维在引发剂的作用下发生接枝共聚反应,从而达到纸张增强的效果,但易使纸张纤维素聚合度降低,纸张定量也会有较大增加。例如,丙烯酸乙酯和甲基丙烯酸甲酯在引发剂作用下与纸张纤维接枝共聚,以达到纸张增强效果[54];聚合物改性法主要是将高分子聚合物进行化学改性,从而增加聚合物与纸张纤维之间的结合力,如丙烯腈对壳聚糖进行接枝改性得到水溶性氰乙基壳聚糖,大量的—CN与纸张纤维中的—OH之间易形成氢键,从而提升纸张机械强度[55];气相沉积主要是将气态的聚对二甲苯通过分散沉积,在纸张表面聚集成膜,从而达到纸张增强的目的,且其具有化学稳定性和抗老化性,能够使纸张长久增强,但易使含磨木浆的纸张老化[56]。化学增强法虽然可以起到一定的增强效果,但不可逆,如果处理不当,会对古籍文物造成永久性损伤。

2.3 多功能古籍修复方法

古籍修复内容众多,以往的修复工艺是将脱酸、加固增强、抑菌防霉等分步进行,步骤繁多,效率低下。因此,多功能古籍修复方法成为近些年来古籍修复领域的重点研究方向。

早在2006年,卢珊等人[57]就采用丙烯腈在碱性条件下对壳聚糖进行氰乙基化接枝改性用于纸质文物保护,通过涂布处理,氰乙基壳聚糖中大量的—CN与纸张纤维中的—OH形成氢键,从而达到脱酸和增强的目的,处理后纸张的抗张强度提高了67%,耐折度提高了5.5倍,还具有一定的抗菌性能,同时,纸张保持了原有的质感、色泽。张晓丽等人[58]提出了集锌盐和镁盐于一体的脱酸液用于纸张脱酸处理,用0.02 mol/L乙酸锌、0.1 mol/L六甲基四胺(HTM)和饱和的Mg(HCO3)2制备复配脱酸液,浸渍处理后,脱酸效果明显,纸张pH值提高至8.06,碱保留率达到1.92%,对字迹还有一定的固色效果。张金萍等人[59]制备了一种由纳米MgO、羟乙基纤维素、聚氧乙烯和纳米TiO2按一定比例复配而成的多功能纳米处理液,浸渍处理后,纸张表面pH值从3.69提升至8.75,碱保留量达到0.620 mol/kg,纸张抗张强度提升近30%;经热老化后,纸张表面pH值仍能达到8.21,碱保留量达到0.600 mol/kg,抗张强度仍提高了24%,同时还具有较好的抗菌效果。谭伟等人[60]研究了四硼酸锂对纸张脱酸的影响,将老化的纸张置于浓度为5.0 mg/mL的四硼酸锂溶液中浸渍处理30 min后,纸张pH值由3.2~4.6提升到8.2~8.5,进一步老化处理后,纸张pH值仍在7.5以上,此外,纸张还具有一定的抗菌性能。Liang等人[61]利用导电石墨烯(rGO)、聚丙烯酰胺(PAM)、蒙脱土(MMT)制备的复合水凝胶作为阴极,PbO2作为阳极制备纸张清洁笔,发现可清除古籍文物上的色斑,清洁效果较好,实验原理如图5(b)所示。Jiang等人[62]利用TiO2、壳聚糖乳酸盐、羧甲基纤维素进行层层自组装对老化的纸张进行脱酸和加固处理,处理后纸张快速变为碱性(7.5~8.5),抗张强度和耐折度分别提升了100%和450%,操作流程及实验原理如图5(c)所示。巩前明等人[63]发明了一种兼具纸张增强作用的脱酸液,该脱酸液由一定量的镁铝双金属氢氧化物及其焙烧产物、表面活性剂、纸张增强剂及高纯度的卤代烃组成,性质温和,浸渍处理后,纸张pH值低于12,脱酸的同时还具有一定的增强效果,字迹不褪色,而且安全环保,可循环利用。申永峰等人[64]研究了氨基硅烷偶联剂对宣纸脱酸加固效果的影响,研究发现,单一KH791对宣纸加固效果最好,经质量浓度为15%的KH791处理后,宣纸的抗张强度和耐折度分别提升了1.5倍和63.25倍;此外,碱性的氨基硅烷偶联剂还可以赋予纸张脱酸和抗老化的功能。

各种多功能复配液的组成虽然不一样,但目的相同,均希望纸张在经过处理后能同时达到脱酸、增强、抗菌等目的。然而,多功能修复液虽然功能较为齐全,但由于大多数复配液为胶体或悬浮液,更多地局限于浸渍或喷涂处理方式,因此也限制了其大规模应用。

3 结语与展望

图5 新技术和新材料用于古籍修复

古籍作为历史文化的重要载体,极大地促进了文化的交流与传承,具有极其重要的价值。古籍主要是由纸质材料构成,老化的主要原因是纸张纤维酸水解和木素降解导致发色基团的产生,而酸的来源和木素的去除都与制浆造纸工艺密切相关。国内外现有的古籍修复方法众多,主要集中在脱酸、增强等方面,其中脱酸是研究的重点。古籍脱酸方法包括水相脱酸法、有机相脱酸法、气相脱酸法,为了实现批量化脱酸处理,以有机相脱酸法为基础的批量脱酸法得到重点发展;为了克服大量脱酸普遍存在的粉末沉积等问题,新型技术和新材料也不断被应用到古籍脱酸方法的研究中。古籍纸张加固增强的方法主要包括物理加固法和化学增强法。为了提高古籍修复处理效率,多功能古籍修复方法也得到快速发展,重点是研发一种多功能修复液,将复杂的多步修复程序简化,处理后能同时达到脱酸、增强、防霉抗菌等效果。目前多功能古籍修复方法虽然数量较多,但主要是以浸渍或涂布为主,限制了其大规模应用。

根据我国古籍的存储现状和国内外古籍修复技术的发展经验,当前我国古籍修复最主要的任务是从造纸专业的角度分析我国各时期古籍的特点,研究其酸化原因;然后基于我国古籍的特点和酸化原因,研发一种或多种大量脱酸方法,实现古籍的大规模脱酸处理,从而抑制古籍进一步酸化;此外,具有大规模应用潜能的多功能古籍修复方法也是古籍修复领域需要重点研究的方向。