博格达山东北缘上二叠统沉积特征与沉积演化模式

王越,张关龙,王圣柱,林会喜,张奎华,汪誉新,曲彦胜,张顺,张亚男

1.胜利石油管理局博士后科研工作站,山东东营 257000 2.中国石化胜利油田分公司勘探开发研究院,山东东营 257015 3.中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,山东青岛 266580

0 引言

博格达山位于北天山东部,呈近东西向展布,分隔了准噶尔盆地与柴窝堡凹陷。博格达山及其周缘地区二叠系是重要的油气勘探层段,中二叠统芦草沟组为主要的烃源岩层段[1-2],上二叠统泉子街组与梧桐沟组为有利的储集层[3]。关于该区二叠系的构造演化[4-9]、盆地性质[10-13]及沉积特征[14-17]等研究较多。孙国智等[6]研究认为博格达山在晚二叠世初次隆升,山前地区下仓房沟群泉子街组沉积了一套磨拉石建造;Chenetal.[7]通过研究露头地层接触关系等特征,认为博格达山的初始隆升时间为中三叠世;Wangetal.[9]认为在早二叠世博格达山闭合形成岛弧,中二叠世演化为盆地的汇水区,中二叠世末期至晚二叠世再次隆升为山。王家林等[12]认为博格达山地区在早二叠世为陆内裂陷盆地,中二叠世转变为坳陷盆地,晚二叠世转变为陆内压陷盆地;方世虎等[13]认为准噶尔盆地在二叠纪为断陷盆地,早二叠世—中二叠世早期、中二叠世中晚期与晚二叠世分别为盆地的裂陷期、扩张期和萎缩期。

目前,针对下二叠统与中二叠统沉积特征的研究较多,而关于上二叠统沉积特征及演化的研究相对较少。楼章华等[18]认为西大龙口剖面泉子街组发育冲积扇沉积体系,梧桐沟组发育曲流河沉积体系。程政武等[19]、周统顺等[20]通过对西大龙口剖面上二叠统进行观察,分析认为泉子街组主要发育洪流堆积物,梧桐沟组为典型的河流沉积,锅底坑组表现出浅水湖泊的沉积特征。方世虎等[13]认为在晚二叠世准噶尔盆地进入萎缩期,在博格达山周缘开始出现红色的河流相沉积。李玮等[21]认为博格达山北缘上二叠统泉子街组为冲积扇相粗碎屑沉积,梧桐组为曲流河沉积。肖红吉[17]认为西大龙口剖面泉子街组和梧桐沟组发育辫状河三角洲相和湖泊相。王家林等[12]认为博格达山东北缘泉子街组与梧桐沟组以扇三角洲沉积为主。综上所述,关于博格达山东北缘上二叠统沉积相研究存在多种认识。本文在调研博格达山构造演化与研究区上二叠统沉积物扩散方向、沉积相研究的基础上,以西大龙口剖面和水西沟剖面上二叠统露头实测为基础,通过精细分析岩性特征、沉积构造及砂体叠置关系等,重新厘定了沉积相类型,建立了沉积演化模式,为研究区上二叠统储集砂体成因类型的确定和分布预测提供依据。

1 研究区概况

西大龙口剖面和水西沟剖面位于博格达山东北缘地区(图1a),距离新疆吉木萨尔县县城较近(图1b),交通便利。博格达山主要出露中石炭统,为一套海相火山岩—碎屑岩—碳酸盐岩建造,以大面积出露中—基性侵入岩、火山岩及火山碎屑岩为特征[24-26]。研究区连续出露二叠系、三叠系与侏罗系,其中二叠系主要出露中二叠统与上二叠统(图1c,d)。

2 地层特征

2.1 西大龙口剖面地层特征

西大龙口剖面位于吉木萨尔县三台镇南约8 km,是研究二叠系、三叠系的典型剖面。该剖面上由2个向斜和1个背斜构成,北面向斜的轴部为三叠系,中部背斜的轴部为中二叠统,南面向斜的核部为侏罗系,它们的轴向为南东—北西向(图1c)。背斜南翼的连续出露了上二叠统泉子街组(P3q)、梧桐沟组(P3w)与锅底坑组(P3g)(图2a),主要对该段地层进行了详细观察与精细测量,起点坐标为43°57′21.59″ N,88°51′45.45″ E,终点坐标43°57′06.50″ N,88°51′27.15″ E。

泉子街组的地层倾向为213°~218°,倾角为68°~76°,与下伏中二叠统红雁池组呈角度不整合接触。依据岩性特征将泉子街组自下而上划分为一段(第1~3层)与二段(第4~6层)。一段厚度为48.5 m,下部为棕红色砾岩,上部为棕红色粉砂质泥岩、泥岩不等厚互层。二段厚度为41.9 m,下部为灰色、棕红色砾岩夹薄层粉砂质泥岩,上部为棕红色泥岩与灰绿色粉砂岩、粉砂质泥岩互层。

图1 研究区位置及地层划分a.准噶尔盆地构造简图;b.西大龙口剖面与水西沟剖面位置(来自Google Earth);c.西大龙口剖面与水西沟剖面上二叠统研究位置(来自Google Earth);d.研究区地层分布及剖面位置(据文献[22-23]修改)Fig.1 Map showing the location of the surveyed area and stratigraphic division

图2 博格达山北缘上二叠统沉积综合柱状图Fig.2 Comprehensive stratigraphic and sedimentary column of the Upper Permian on the north of Bogda Mountain

梧桐沟组的地层倾向为215°~220°,倾角为64°~72°,与下伏泉子街组为整合接触。依据岩性特征将梧桐沟组自下而上划分为一段(第7~9层)与二段(第10~12层)。一段厚度为37.3 m,下部为灰色砾岩、含砾粗砂岩与灰色泥岩互层,砾岩中可见大量的植物茎干化石与植物叶片化石;上部为灰色含砾粗砂岩夹灰黑色泥岩、碳质泥岩,含砾粗砂岩中可见大量植物茎干化石和双壳类化石。二段厚度为38.9 m,下部为灰色砾岩、灰黑色碳质泥岩互层,上部为灰绿色含砾粗砂岩、粗砂岩夹薄层的碳质泥岩,含植物化石。

锅底坑组的地层倾向为217°~220°,倾角为60°~65°,与下伏梧桐沟组为整合接触。依据岩性特征将锅底坑组自下而上划分为一段(第13~14层)与二段(第15~17层)。一段厚度为28.3 m,以紫红色泥岩、粉砂质泥岩为主,夹有薄层灰绿色粉砂岩和少量钙质团块,含植物化石和双壳类化石。二段厚度为37.7 m,以紫红色粉砂质泥岩、泥岩与灰绿色粉砂质泥岩、泥质粉砂岩的互层为主。

2.2 水西沟剖面地层特征

水西沟剖面位于西大龙口剖面东约10 km,该剖面二叠系、三叠系与侏罗系出露良好,其中二叠系主要出露中二叠统和上二叠统。上二叠统出露的起点坐标43°59′51.21″ N, 88°56′58.02″ E,终点坐标43°59′20.05″ N, 88°57′04.29″ E。根据岩性组合特征自下而上划分出泉子街组、梧桐沟组与锅底坑组。

泉子街组地层倾向为190°~195°,倾角为33°~45°,与下伏红雁池组为平行不整合接触。泉子街组为灰绿色含砾粗砂岩、中粗砂岩与紫红色粉砂质泥岩、泥岩的不等厚互层(图2b),依据岩性特征自下而上划分为一段(第1~2层)与二段(第3~4层)。一段厚度为29.7 m,下部为灰绿色含砾粗砂岩、中粗砂岩与薄层紫红色粉砂质泥岩,上部为紫红色粉砂质泥岩、泥岩夹薄层灰绿色中砂岩。二段厚度为34.9 m,以紫红色粉砂质泥岩、泥岩为主,夹有薄层灰绿色粗砂岩、中砂岩。

梧桐沟组地层倾向为192°~196°,倾角为30°~35°,与下伏泉子街组为整合接触。依据岩性特征将梧桐沟组自下而上划分为一段(第5~7层)与二段(第8~11层)。一段厚度为22.2 m,下部为灰绿色粗砂岩与紫红色粉砂质泥岩,上部为紫红色粉砂质泥岩、泥岩夹灰绿色粗砂岩。二段层厚为24.5 m,下部为灰绿色粗砂岩夹灰绿色粉砂质泥岩,上部为紫红色泥岩夹薄层灰绿色中砂岩,砂岩内含有双壳类化石。

锅底坑组地层倾向为190°~195°,倾角为25°~30°,与下伏梧桐沟组为整合接触,与上覆下三叠统韭菜园子组以灰绿色砾岩底部为分界线(图2b)。该剖面锅底坑组厚22.4 m,与西大龙口剖面相比厚度较小,主要为厚层棕红色泥岩夹灰绿色中砂岩,其岩性特征变化不明显,未进行组段划分。

3 沉积特征

3.1 泉子街组沉积特征

3.1.1 冲积扇

西大龙口剖面泉子街组发育冲积扇,进一步划分扇缘亚相和扇中亚相。

(1) 扇缘

泉子街组一段底部为扇缘泥石流沉积,层厚6.4 m,整体为棕红色,表现为砾石、砂、泥混杂堆积(图3a),分选较差,以块状层理为主(图3b,c)。砾石含量在50%~70%之间,大小混杂,粒径分布在0.5~8 cm之间,呈次棱角、次圆状。砾石成分复杂,以灰绿色粗砂岩砾石为主,约占70%,硅质岩砾石约占20%,泥岩砾石约占10%(图3d)。泉子街组一段上部厚约39.1 m,以棕红色泥岩、粉砂质泥岩为主(图2a),依据前人划分冲积扇扇缘沉积微相的方法[27],将其划分为淤积物,冲积扇扇体中最细的沉积物。

(2) 扇中

泉子街组二段下部为扇中泥石流沉积,层厚10.2 m,整体为灰白色(图3e),以砂岩砾石、油页岩砾石、硅质岩砾石、泥岩砾石与砂、泥的混杂堆积为主,分选极差(图3f,g)。砂岩砾石含量约50%,呈次棱角、次圆状,最大粒径约0.25 m,砂岩内部碎屑颗粒固结程度较低,风化严重。油页岩砾石含量约35%,呈棱角状、次棱角状,砾石最大粒径约0.3 m。泥岩砾石与硅质岩砾石含量约15%,多为次棱角状、次圆状,最大粒径约0.1 m。泉子街组二段上部为扇中淤积物沉积,以棕红色泥岩、灰绿色粉砂岩及灰绿色粉砂质泥岩为主(图2a)。

3.1.2 曲流河

水西沟剖面泉子街组发育曲流河,以曲流河河道与河漫沉积为主。

(1) 河道

王越等[28]对山西保德扒楼沟剖面二叠系曲流河沉积特征进行了系统研究,将河道下部的槽状交错层理砂体从传统定义的边滩砂体中划分出来称为“底滩”。水西沟剖面泉子街组底部的曲流河河道砂体表现为下粗上细的正粒序结构,可划分出底滩与边滩两个微相(图3h)。

底滩砂体位于河道的下部,呈底凸顶平的外部几何形态,凸岸一侧砂体沉积较薄,厚约4.9 m;凹岸一侧砂体沉积较厚,厚约7.1 m(图3h,i)。底滩以灰绿色含砾粗砂岩、粗砂岩为主,主要发育槽状交错层理,层系厚约0.2 m,宽约1.3 m(图3j)。

边滩砂体位于河道上部凸岸一侧,整体呈楔形,以侧向加积为主(图3h,i)。边滩下部以灰绿色中粗砂岩为主,单砂体厚约0.5 m,发育板状交错层理(图3k);边滩上部以灰绿色中细砂岩为主,单砂体呈薄板状,厚度分布在0.05~0.2 m之间,夹有薄板状粉砂质泥岩、泥岩(图3l),为洪水末期悬浮细粒沉积物。

(2) 河漫

水西沟剖面泉子街组一段上部与泉子街组二段以紫红色的粉砂质泥岩、泥岩沉积为主(图2b),属于河漫亚相的泛滥平原沉积,位于河道砂体的上部(图3h),为炎热干旱气候条件下的沉积物。

3.2 梧桐沟组沉积特征

3.2.1 辫状河

西大龙口剖面梧桐沟组以灰色砾岩、含砾粗砂岩与灰黑色泥岩、碳质泥岩为主,具有明显的“二元结构”特征(图4a,b),且砂体以垂向加积为主,整体属于为辫状河沉积。该套地层可进一步划分为辫状河河道与河漫两个亚相。

(1) 河道

在露头上河道砂体可进一步划分为辫状水道砂体和心滩砂体,两者在外部几何形态、岩性特征及沉积构造等方面存在显著差异。心滩砂体呈底平顶凸的外部几何形态(图4c,d),厚约2.1 m,由两个单砂体组成。下部单砂体厚约1.2 m,主要为块状层理粗砂岩;上部单砂体厚约0.9 m,主要为块状层理中粗砂岩。总体分析,在心滩内早期水动力条件较强,后期逐渐减弱。

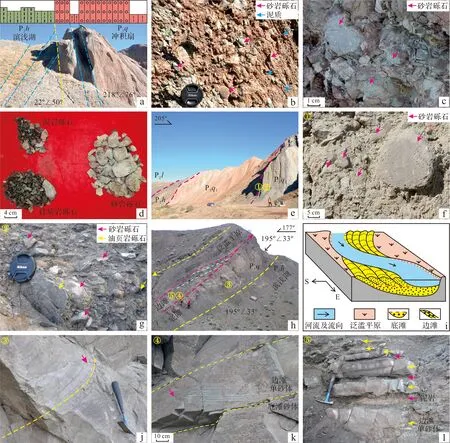

图3 博格达山北缘上二叠统泉子街组沉积特征a.红雁池组与泉子街组地层接触关系,西大龙口剖面,43°57′21.59″ N,88°51′45.45″ E;b.泉子街组一段中的棕红色中砾岩,砾石与泥、砂混杂堆积,西大龙口剖面;c.泉子街组一段中的棕红色中砾岩,砾石与砂混杂堆积,西大龙口剖面;d.泉子街组一段砾石成分,西大龙口剖面;e.泉子街组一段与二段地层宏观特征,西大龙口剖面f.泉子街组二段底部的砾岩,西大龙口剖面,43°57′18.79″ N,88°51′40.15″ E;g.泉子街组二段底部的砾岩,砂岩砾石与油页岩砾石混杂堆积,西大龙口剖面;h.泉子街组一段底部的曲流河砂体宏观特征,水西沟剖面,43°59′51.21″ N,88°56′58.02″ E;i.泉子街组一段底部的曲流河沉积模式,水西沟剖面;j.泉子街组一段底部中的灰绿色粗砂岩,槽状交错层理,水西沟剖面k.泉子街组一段底部中的灰绿色中粗砂岩,板状交错层理,水西沟剖面;l.泉子街组一段底部中的灰绿色中细砂岩夹泥岩,水西沟剖面Fig.3 Sedimentary characteristics of the Quanzijie Formation of the Upper Permian on the north of Bogda Mountain

辫状水道砂体呈底凸顶平的外部几何形态(图4c,d),厚约2.0 m,由两个单砂体组成,主要为灰色细砾岩、含砾粗砂岩,砾石呈次棱角状、次圆状,分选较差。砾石以火山岩为主,含量约60%,最大粒径约7 cm(图4e),主要以安山岩砾石为主,含少量玄武岩砾石。硅质岩砾石含量约30%,主要为石英岩与燧石,最大粒径约3 cm。砂体中混杂有零星分布的砂岩砾石与泥岩砾石,泥岩砾石最大粒径约15 cm(图4f)。辫状水道发育大型槽状交错层理,层系厚度介于0.15~0.35 m之间,宽度介于1.5~3.5 m之间(图4g)。辫状水道砂体的下部常夹有植物茎干化石、植物树叶化石(图4h)和双壳类化石(图4i)。

(2) 河漫

河漫以沼泽沉积为主,主要发育灰色泥岩与灰黑色炭质泥岩(图2a、图4c),反映了当时温暖湿润的气候。

3.2.2 曲流河

水西沟剖面梧桐沟组发育曲流河,以曲流河河道与河漫沉积为主,偶见牛轭湖沉积。

(1) 河道

梧桐沟组一段曲流河河道可划分为底滩和边滩两个微相(图4j)。底滩砂体厚约1.1 m,以灰绿色中粗砂岩为主,发育槽状交错层理。边滩位于河道凸岸一侧,厚约1.4 m,主要由薄板状单砂体与紫红色粉砂质泥岩、灰绿色泥岩组成(图4k)。边滩单砂体自下而上厚度逐渐减小,整体以灰绿色中砂岩、细砂岩为主。

图4 博格达山北缘上二叠统梧桐沟组沉积特征a.梧桐沟组岩性组合特征,西大龙口剖面;b.梧桐沟组岩性组合素描,西大龙口剖面;c.梧桐沟组二段中的辫状河沉积特征,西大龙口剖面;d.梧桐沟组二段中的辫状河沉积模式,西大龙口剖面;e.梧桐沟组一段含砾粗砂岩内砾石成分,西大龙口剖面;f.梧桐沟组一段含砾粗砂岩夹泥岩砾石,西大龙口剖面;g.梧桐沟组二段中的灰色砾岩、含砾粗砂岩,槽状交错层理,西大龙口剖面;h.梧桐沟组一段中的灰色粗砂岩夹植物树叶化石,西大龙口剖面;i.梧桐沟组一段中的双壳类化石,西大龙口剖面;j.梧桐沟组一段中的曲流河沉积特征,水西沟剖面;k.梧桐沟组一段中的灰绿色中细砂岩夹泥岩、粉砂质泥岩,水西沟剖面;l.梧桐沟组二段中的曲流河沉积特征,水西沟剖面Fig.4 Sedimentary characteristics of the Upper Permian Wutonggou Formation on the north of Bogda Mountain

(2) 河漫

梧桐沟组一段、二段发育河漫沉积,以泛滥平原沉积为主,由具有水平层理的棕红色粉砂质泥岩、泥岩构成(图2b、图4j)。

(3) 牛轭湖

梧桐沟组二段发育多期薄层河道砂体(图2b),反映当时河流规模相对较小。河道易于废弃形成牛轭湖,以灰绿色粉砂质泥岩、泥岩为主,呈底凸顶平的外部几何形态(图4l),发育水平层理。

3.3 锅底坑组沉积特征

西大龙口剖面发育曲流河,以泛滥平原沉积为主,发育紫红色粉砂质泥岩、泥岩(图2a)。水西沟剖面锅底坑组整体以棕红色泥岩为主,灰绿色中细砂岩分布较局限,呈“泥包砂”的特征,属于曲流河沉积(图5a,b)。

4 沉积演化模式

在中二叠世末期至晚二叠世博格达山隆升为山,分隔了柴窝堡凹陷与准噶尔盆地[6,9,16,29],同时导致早期地层被剥蚀成为晚二叠世的沉积物[9]。西大龙口剖面泉子街组一段冲积扇砾岩以砂岩砾石为主,泉子街组二段冲积扇内出现大量油页岩砾石,与伊林黑比尔根山北缘泉子街组沉积大量凝灰岩砾石的特征有所不同[16]。博格达山周缘芦草沟组主要发育厚层深灰色油页岩、泥页岩,红雁池组主要发育灰绿色含砾粗砂岩、粗砂岩及灰绿色泥岩,两个组的地层在晚二叠世遭受强烈剥蚀[30]。通过将泉子街组砾石成分与芦草沟组、红雁池组岩石类型进行对比,认为在泉子街组一段沉积期,博格达山隆升导致红雁池组遭受剥蚀(图6a);在泉子街组二段沉积期,博格达山进一步隆升导致芦草沟组遭受剥蚀(图6b)。通过分析水西沟剖面泉子街组曲流河砂体叠置关系以及槽状交错层理的产状,认为露头剖面为近似垂直古水流方向,该河道砂体的倾向为195°(图3h),反映古流向大致为东西向(图3i)。西大龙口剖面泉子街组以冲积扇沉积为主,相对水西沟剖面更靠近物源区。综合两条剖面的空间位置(图1b)以及砂体叠置关系反映的古流向,认为博格达山东北缘泉子街组沉积物扩散方向大致为由西南向东北。

图5 博格达山北缘上二叠统锅底坑组沉积特征a.锅底坑组岩性组合特征,水西沟剖面;b.锅底坑组岩性组合素描,水西沟剖面Fig.5 Sedimentary characteristics of the Upper Permian Guodikeng Formation on the north of Bogda Mountain

图6 博格达山北缘上二叠统沉积演化模式Fig.6 Sedimentary evolution model of the Upper Permian on the north of Bogda Mountain

梧桐沟组沉积期,西大龙口剖面以辫状河沉积为主,水西沟剖面以曲流河沉积为主。辫状河、曲流河砂体叠置关系及槽状交错层理的产状,表明露头剖面仍为近似垂直古水流方向。综合分析,认为博格达山东北缘梧桐沟组沉积物扩散方向与泉子街组相同,大致由西南向东北方向扩散(图4b)。西大龙口剖面梧桐沟组辫状河砂砾岩内发育大量的安山岩砾石与少量的硅质岩砾石,推测当时博格达山成为物源区,中—上石炭统遭受剥蚀,向研究区提供了大量的火山岩碎屑(图6c)。与泉子街组相比,梧桐沟组盆地边缘相沉积范围减小,反映了盆地范围逐渐增大。

锅底坑组沉积期,西大龙口剖面与水西沟剖面以曲流河河漫沉积为主,河道砂体分布较局限,反映了物源供给能力减弱(图6d)。与泉子街组、梧桐沟组相比,盆地范围继续扩大。

5 结论

(1) 博格达山东北缘上二叠统自下而上发育泉子街组、梧桐沟组与锅底坑组。西大龙口剖面泉子街组发育冲积扇扇中和扇缘,垂向上表现为泥石流与淤积物的互层沉积;梧桐沟组主要发育辫状河河道,以辫状水道和心滩砂体沉积为主;锅底坑组主要发育曲流河泛滥平原。水西沟剖面泉子街组与梧桐沟组主要发育曲流河河道,以底滩砂体和边滩砂体沉积为主;锅底坑组主要发育曲流河泛滥平原,仅在底部发育薄层的河道砂体。

(2) 泉子街组沉积期,西大龙口剖面冲积扇砂砾岩体内有大量的砂岩砾石与油页岩砾石,为博格达山周缘地区中二叠统红雁池组与芦草沟组被剥蚀后在山前沉积的产物。梧桐沟组沉积期,博格达山隆升为物源区,西大龙口剖面辫状河砂砾岩体内火山岩砾石较多。锅底坑组沉积期,物源供给能力减弱,研究区主要发育紫红色粉砂质泥岩、泥岩。