第1章 褚时健是怎么炼成的

周桦 张奕 江南 先燕云 张赋宇

“因为家庭出现困境,我帮着母亲当家,得到了很多人生经验和做事经验。一个人小时候的环境的确很重要,小时候的经历,无论好坏,都会给以后的人生经历带来很大影响。”

褚时健自少年起,就不断品尝命运的无情。他15岁丧父,后辍学回家和母亲撑起了全家生计;他青年求学时遭遇战争,亲人牺牲;1950年母亲也离他而去。这段经历促使他养成能承受、坚韧、埋头苦干的性格。

“人必须有一技之长”

1928年,是中国近代史上一个非常重要的年份:这一年,蒋介石正式恢复北伐军总司令的职务;这一年,方志敏、邵式平、黄道等在江西弋阳、横峰领导武装起义,建立了工农革命武装,实行土地革命,创建了赣东北革命根据地;这一年,毛泽东率领部队在罗霄山脉中段开展游击战争;这一年,“皇姑屯事件”爆发,奉系军阀张作霖被日本人炸死,至此,统治民国16年的北洋军阀政府结束。

1928年1月23日,云南省玉溪市华宁县一个叫矣则的小山村中,一户姓褚的人家新添了一口男丁。在此之前,他们家的两个孩子都因为疾病而早夭。三天后,祖父开口:“就叫石柱吧,要比阿牛阿狗耐活。”长辈对这个婴孩的唯一期望仅仅是:活着。按辈分,这孩子是“时”字辈。直到上小学,他才有了正式的名字“褚时俄”——“俄”字是老师选的,意在“亲俄亲共”。褚时健这个名字,是他上中学时自己改的。

连年厄运让本就没多少文化的父母迷信起来。褚时健刚出生不久,他们听从一个阴阳先生的建议,搬离了祖宅,到一处人烟稀少的铁路边安家落户。

褚时健的童年,就伴随着铁路和火车的鸣笛。经过家乡的滇越铁路一直由法国人经营,他们雇一些当地人维护铁路,工人工资是别人收入的几十倍。“如果能在他们那里做工,日子就很好过。”这直接触动了年幼的褚时健,“人必须有一技之长,有文化,懂技术。”

李文元是褚时健的小学校友,他对褚时健的好学深思印象深刻:“我们低年级的学生,休息时喜欢打陀螺。褚时健不玩这些东西,也从不与人打闹,他给人的感觉总是很沉稳。记得有一次,我听见他和同学聊天,说的都是国家大事,比如他们议论袁世凯、阎锡山、卢沟桥,我们都听不懂,只知道他们在谈论很重要的事。”

褚时健的童年,也伴着南盘江的河水。每当放学之后,褚时健就光着身子,下水摸鱼,从小就练就了一身捕鱼的好技巧。多年以后,当整个村子里都没有了吃的,褚时健依然能靠摸鱼填饱肚子。“拿鱼没什么窍门,关键就是要有耐心。我能拿到鱼,全凭坚持。”说到拿鱼往事,80多岁时的褚时健一脸的坚定。

云南的日照强,成天在河里摸爬滚打的褚时健,从小就特别黑。他自己也承认,“的确比别的孩子更黑一些”。

褚时健从小体格强壮,水性也比同龄伙伴要好得多。一次,为了炫技,他不顾一切地向江心游去。可是,游到江心时,他被漩涡吸住,毫无招架之力,不一会儿,就随着旋转的江水沉到了两米多深的水下。

褚时健的堂哥见此情景,赶紧从江边找来一条渡船,在村民的帮助下划到江心,把褚时健从两米深的水中捞起来。被抱上岸时,褚时健已经没了呼吸。船上的大人都喊“完了”。褚时健的堂哥不甘心,将他倒背在背上,执著地在沙滩上一圈一圈来回奔跑,直到20多分钟后,背后传来“哇”的一声——褚时健终于又活了过来。

这次死而复生,他并没有“一朝被蛇咬,十年怕井绳”,反而更加频繁地出入江中。后来,他还琢磨出一个放学回家的新办法:把衣服包好,顶在额头上,躺在江水里,顺流而下,让江水送自己回家。多年以后回忆时他提起:“这个办法是我独有的。只有我才可以,别人不行。”他还有独特的回学校的方法。他发现火车上坡时会减速,从矣则村到学校正好是一段坡路,可以利用火车减速的机会爬上去。在褚时健的记忆中,自己从来没有失误过。很多时候,火车上的工人还会助他一臂之力,拉他一把。

小时候的经历,无论好坏,都会给以后的人生经历带来很大影响

很多报道说“褚时健幼年失怙”,这个说法不准确。童年的褚时健算得上无忧无虑,父亲在外做生意,母亲在家种田操持家务,一家人虽算不上小康,但是温饱不成问题。但这种生活,在他15岁时戛然而止。在《褚时健传》中,他讲述了那一段艰苦的岁月:

1943年,到处都在打仗。虽然我们家生活的那个叫矣则的小村子一直没有什么战火,显得很安宁,但我的父亲还是在那一年因为战争过世了。那一年他42岁,我15岁,是家里最大的孩子。

我和父亲相处的时间并不算太多,对他的印象不太深。那時他长年在外做木材生意,回到家时大都在山里收木材。就是靠着父亲的生意,家里还算有些家底积累。

父亲平时很少和我说话,说得最多的时候大概就是每次他从山里收木材回来后,叫我拿着尺子帮他丈量一下木材,一根一根记录好,这样他好分类。偶尔他会和母亲说说外面做生意的事情,但似乎也都是三言两语。在我的记忆里,父母都是比较沉默的人,并不善于表达自己的感情。我也有这样的性格特点,应该就是来自于他们。

1942年,父亲在运木材的途中,遇到日本飞机沿滇越铁路线投掷炸弹,父亲的心脏被气浪震伤。此后,他在家里躺了将近一年,简单的农活儿也无法做,家里的生计一下就变得困难起来。生活所有的担子都压在了母亲身上,只有我这个大儿子能帮帮她。父亲的情绪变得很焦躁,他觉得自己一个老老实实做生意的本分人,怎么会碰到这么倒霉的事?他经常骂日本人,觉得越南人和中国人实在可怜,就这样受日本人欺负——那大概也是第一次我对国事有所感触,的的确确是国仇家恨。

1943年夏天,父亲病了一年之后,去世了。对于父亲的死,家里改变最大的应该就是我,我开始像一个家长一样承担起家里的经济重担,一下就从少年长成大人。我这一辈子关于离别、关于责任、关于生活中大事小情的认识,很多都是从那时开始的。

有时我在想,虽然因为家庭出现困境,我开始帮家里烤酒,每天真的很累、很辛苦,但也得到了很多人生经验和做事经验,这些对我后来的工作帮助很大。特别是帮着母亲当家以后,责任心促使我要担当很多事,性格上也修炼了好多。一个人小时候的环境的确很重要,老话都说从小看大,三岁看老。小时候的经历,无论好坏,都会给以后的人生经历带来很大影响。

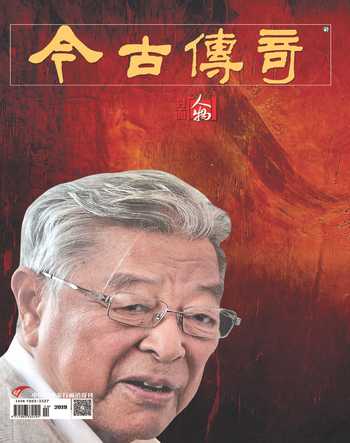

1944年,16岁的褚时健被家里送到昆明读中学,先在富春中学读了一个学期,后转入名气更大的龙渊中学。转学前,他改了名字:“褚时健”,取自“天行健,君子以自强不息”。他喜欢这句话。

20世纪40年代中期的昆明,货币贬值,物价飞涨。除非富贵家庭出身,一般学生都穷。褚时健从小在家尽管不富裕,但饭还是管饱的。在昆明做穷学生,对他而言,是一種生活考验。褚时健向来是以机灵著称的,他想了各种招数,让自己的温饱能过关。许多年后,作为老人的褚时健对后辈回忆当时在食堂吃饭的情景:“人少时赶紧进食堂,饭是由自己去舀,第一碗不要装满了,先装个半碗,迅速吃完后马上去装第二碗,装满。这样,你在人家吃第一碗的时候,已经有了一碗半的量。你看我现在吃饭多快,就是那个时候养成的习惯。”

褚时健在昆明求学时期,可谓昆明历史上最有故事的历史阶段之一。因为抗日战争,尚未沦陷的大西南成为国民政府的大后方,云南一时聚集了众多学术界和思想界的精英,人文鼎盛。比如闻一多在昆明期间一直不惧压力为民主呐喊,抽空还要在家营业,刻章以赚取家用。那时有同学拉着褚时健去找闻一多刻章:走吧!是闻一多亲自刻,管它用不用,起码能做纪念啊!那时飞虎队也在昆明。每次他们进城时,褚时健都会在疗养院门口堵他们的车坐。褚时健从他们那里学了不少英语。褚时健经常去西南联大旁听。那些大教授的课,他其实听不懂,但即使这样也爱去。为什么?因为教授讲得好,课堂氛围好,就算有些东西听不懂,但听了以后总有收获,总能学到点儿什么。

当时的褚时健和更多云南学生大概没有意识到,他们生逢了云南子弟的大好历史时期。被思想大家、学业大家熏陶过的头脑、视野,几乎能够全然更新他们的未来。

抗战时期,共产主义思想也在昆明得到极大传播。1945年,褚时健开始固定参加各种活动,和党组织有了正式的联系。

抗日战争结束后,国共内战爆发了。学校里再也没有读书的气氛,褚时健沉浸在革命的激情中。1948年中,上级通知褚时健和一众同学,国民党新一轮的抓捕又要开始了,希望他们及时回乡、迅速转移。

“高中没有读完就回到矣则,正是青春年少求学时,您想过未来会怎么样吗?”几十年后一位记者问褚时健。

“想过,那个时候每天都在憧憬未来,觉得新中国就在眼前了,幸福生活马上就要来临,所以每天都希望做点儿事情,作贡献,真的是一腔热血。”

士兵褚时健

1948年夏天,褚时健回乡做了小学老师,同时为党做一些传递情报的工作,代号“黑猫”。1949年春节前后,褚时健参加了“云南人民讨蒋自救军”。1949年7月,云南战场上的各游击队被中央军委组编为中国人民解放军滇桂黔边区纵队,褚时健正式成为军人。

战斗锻炼了褚时健的身体,也磨炼了他的意志,更让他认识到战争的残酷和和平的可贵。在战斗中,他体现了超人的胆识。在一次剿匪战斗中,褚时健的堂哥死于敌人的枪口,为了能找回堂哥的遗体,他在敌人的枪林弹雨中坚守了两个多小时,终于扛着堂哥的遗体,活着走出了战场。

一次,褚时健和连部的通讯员坐在一起聊天,突然一颗炮弹打了过来,正好插在他们两个中间,褚时健当时就愣住了。通讯员一脚就把炮弹蹬了出去,几秒钟后,那颗缓爆弹爆炸,喷了他们一身的碎石土。这是褚时健印象最深的一次与死神擦肩。

几十年后褚时健回忆:“我当时脑子里一片空白,人生第一次感受到死距离我很近。所以我从那时就知道,把每一天安排好,就是对人生负责任,想得太多没有任何意义。”

1949年12月,云南全境解放,边区纵队就地整编,褚时健被分配到宜良县工作,负责征粮。正当他没日没夜进行征粮工作时,家里出了大事。小褚时健两岁的弟弟褚时候牺牲了。担任铁路警察的他被抽调去征粮,被土匪抓住。土匪将他的手脚打断,从几十米高的大桥上扔下南盘江。

母亲褚王氏得到消息,几乎发疯,“活要见人,死要见尸”,她沿着江流,一路喊一路找。赶回家的褚时健看见绝望的母亲,听到弟弟惨死的情形,悲痛不能自已。母子俩相对饮泣,父亲过世后的愁云惨雾又一次笼罩着这个家。

“我不在家时,都是他帮着我妈。所以他死了,我妈也活不好了。”褚时健80多岁时说起弟弟,眼神有些茫然。

仅仅几个月后,只有47岁,内心备受折磨的褚王氏病逝。

那大概是褚时健自出生以来最黑暗的几天,对于一个不到23岁,没有成家、早年丧父的小伙子来说,母亲意味着人世间所有的温暖、希望和归宿。现在,一切都不在了。

“右派”

1955年,27岁的褚时健任玉溪地区行署人事科长,这在当时算是年少成名。如果时局稳定,褚时健以后的人生,或许会在官场上平步青云。然而,不久,他个人的命运再次被裹挟进时代的洪流。

1955年7月1日,中共中央发出《关于开展斗争肃清暗藏的反革命分子的指示》,全国各地先后开展了肃清一切暗藏的反革命集团的斗争。褚时健作为玉溪地区行署人事科长,在这场肃反运动中,被指定为“深挖美蒋特务”专案组组长。

然而,一个小小的玉溪,可能并没有“美蒋特务”呢?此时,有人向褚时健举报了当地很有名望的医生罗载兴。此人曾经在西昌跟着一个美国人当过牧师,而这个美国人名叫任福根,是北京已经破获的一个美国特务组织的负责人。专案组如获至宝,但褚时健详细看了罗载兴的交代材料,觉得漏洞百出,于是亲自审问,发现罗载兴是屈打成招。作为专案组组长,褚时健让罗载兴写了一份详细的材料说明,签字画押后就把人放了。

好不容易逮着的一条大鱼,竟然就这样轻易地被褚时健给放了,有不少人认为他肃反不力。但褚时健的话掷地有声:“做人不能昧着良心。”

“肃反运动”之后,紧接着是“反右运动”。褚时健被任命为玉溪专署反右工作组小组长,上面给他们定下了反右指标。开始是3%,后来要达到4%-5%……当其他地方的反右指标已经达到了15%,甚至20%时,褚时健连5%的指标都没有完成。

“这样的数字心里总觉得不对头,他没有事硬要说他是‘右派’,说他反对共产党,老是觉得整不下去。结果他们就说我手软,手软就说明你本身是‘右派’。整别人整不下去,最后我自己被搞成‘右派’了。”褚时健哭笑不得。

1958年,30岁的褚时健因为不愿配合上级一个领导給他自己谋好处的暗示,加上反右不力,一夜之间,从“反右工作负责人”变成了“右派分子”,他个人的命运发生了逆转。

从他以后的人生经历来看,这是他第一次从高峰跌到低谷。

1958年,褚时健被派往离玉溪200公里外的元江县红光农场改造。农场里1000多名右派分子,有80多名是他亲手划定的。这些人以异样的眼光看着褚时健:“哼,没想到你褚时健也有今天!”

到农场两周后,褚时健病倒了,他感染上了恶性疟疾。七八天过去了,他一个人躺在病床上,好几次都想到了死。病情发展到最后,鼻子嘴里都流血不止。这时,傣族老乡找来一名医生来为他治疗。24小时后,褚时健醒来,认出这名医生正是被他“无罪释放”的“美蒋特务”罗载兴。

在最艰难的日子里,褚时健并没有因为被划成“右派”而消沉。“如果成天怨天尤人,怪天怪地最后怪自己,那你就倒下了,倒下了就是对自己不负责任,对家人不负责任,对社会也不负责任。”褚时健说。

褚时健走后,爱人马静芬所在单位的领导找她谈话:“你身体不好,先回去休养一段时间吧。”马静芬疑惑地问:“那么以后呢?”“以后,以后也不用来了。”为了养家糊口,她帮人织毛衣支撑生活,一个月能拿到六七块钱。在将近一年的时间里,除了睡觉,马静芬的双手就没怎么停过,导致其中一个手指僵硬,至今也无法完全伸直。

然而,马静芬更担心褚时健,这种担心在得知他差点儿死在农场后达到顶峰。“哪怕再穷再苦,只要一家人在一起,比什么都好!”马静芬当即收拾行李,牵着女儿褚映群一起来到了红光农场,她对褚时健说:“要死就一起死!”

在农场,褚时健负责种菜、砍竹、酿酒、捞木头,马静芬负责喂猪。这期间,他们经历了许多的苦难。

一次,在江中捞木材,褚时健抱着3米多长的圆木,奋力向20多米远的岸边游。突然,水流偏急,圆木顺江而下。“不能让木头漂走!”这个念头闪过脑际,他紧紧地抱住圆木。在一处险滩,水流湍急,漩涡密布,一旦被冲进去,必死无疑。在最后一刻,褚时健抱着圆木奋力一跃,终于跳到了河对岸的浅滩。他独自一人在水里挣扎了半个多小时,才摇摇晃晃地抱着圆木走上岸。

“我几次几乎要死,临死前想到了生。我明白一点,人在任何时候,精神都不能垮。”多年以后,回忆起当年那些与死神擦肩而过的往昔,褚时健忍不住这样感叹。

马静芬同样艰难。一个人喂着40多头猪,不管刮风下雨,都得把猪照料好。家在半山腰,方圆几里都没有人家。有一天晚上,褚时健到队里去开会,深夜未归。马静芬将女儿哄上床后,就着昏暗的煤油灯织毛衣。突然,她听到蚊帐顶上窸窣作响,马静芬抬头一看,蚊帐顶部已经明显下陷,定睛一看,不禁毛骨悚然:蚊帐顶上盘着一条一米多长的花蛇。马静芬僵坐在原地不敢动,直到一个多小时后褚时健开会回来,才将蛇打死。

1959年9月16日,他们在困境中迎来了希望,中共中央、国务院发布《关于确实表现改好了的右派分子的处理问题的决定》文件。全国上下开始对“右派”展开摘帽运动。1961年,按照云南省委的指示,褚时健属于错划,应该予以纠正。想到“右派”的帽子终于要被摘掉,褚时健长长地吐了一口气。

虽然省里已经下了文件,但在红光农场,褚时健“右派”的帽子却迟迟没有被摘掉。穷乡僻壤的地方,贯彻上级的命令和指示总是慢上几拍。直到1961年下半年,褚时健才作为“右派改造先进分子”被摘掉了帽子。

“摘帽”那一天,上级要求褚时健上台发言。但恰逢那天下暴雨,南江河水暴涨,褚时健穿着马静芬特意准备的新衣服、新鞋子,带着精心准备的发言稿,站在暴涨的河水边发愁。不去吧,他等这一刻已经等了很多年了;去吧,这浊浪滔天的河水过不去,往日用来过河的小桥如今已被淹没在洪水之下。思虑再三,他决定还是过去。刚走到河心,一个巨浪袭来,他踉跄倒下。最终,他爬上了岸。只是,新鞋被洪水冲得不见踪影。于是,在那天的“摘帽”大会上,他赤着脚,浑身湿答答地站在台上,慷慨激昂地发表演讲。

“如果失败了,只怕会有杀身之祸”

1963年,命运终于有了转机。这一年,35岁的褚时健被任命为玉溪新平县曼蚌糖厂副厂长。

1963年5月,褚时健用一根扁担挑着两个箩筐,装上全部家当,带着妻子和女儿,搭上一辆顺路拖拉机,到曼蚌糖厂报到。

厂里的年轻工人丁连祥第一次见到褚时健是1963年5月23日,刚进褚时健家门他就吃了一惊,“寒酸得我都觉得有点儿说不过去,毕竟是个副厂长”。褚时健家里几乎四壁皆空,几口很不像样的木箱放在屋子的一角,感觉那就是全部家当。床架上是一张硬木板,上面铺了一张草席,草席上则直接铺了一张床单,因为没有褥子垫着,旧旧的床单在床角卷缩成一团。

褚时健刚到曼蚌糖厂,工人们都说他干不久。因为当时曼蚌糖厂的经营效益奇差,每年亏损七八万元,县财政每年补贴20多万元,还经常发不出工人工资。厂里的工人为维持生计,在每年非榨糖的季节必须到各处打短工。县政府觉得头痛,因此频繁地更换领导。

褚时健到糖厂报道后,第一件事就是让厂里的工人带着自己到厂里和各公社零散的榨糖点仔细考察。当时的曼蚌糖厂,制糖一直采用传统工艺,1斤糖需要5斤燃料。为了制糖,戛洒江边茂密的森林被砍了个精光。高成本带来的却是低产出,生产出来的糖品质也很差。

褚时健在生产会上提出了自己的观点:“搞企业,必须讲效益。具体到一个小糖厂,就要算算1吨甘蔗能出多少糖,它的成本,也就是原料费、燃料费,还有人员、水电、机器磨损等其他费用是多少。现在这种高能耗、低产出的生产方式,怎么可能不亏损?”厂里的技术人员提出:“我们用这种方式生产了许多年,要想进行技术改造没有资金行不通,厂里年年亏损,哪里来钱搞改造?”褚时健说:“最现实的做法就是先从改灶和改燃料入手,花钱少,见效快。”

那段时间,褚时健天天穿着背心短裤泡在灶火边。新平天气热,他成天在火边烤,汗流浃背,全身上下就没干过,人长得又黑又瘦,真有点儿钢筋铁骨的味道。糖厂的员工都覺得这个副厂长不同寻常,就凭他肯吃苦的劲头,肯定能搞出名堂来。

糖厂的主打产品是红糖,但糖的质量一直不过关。厂里过去的方法是高温煮、高温蒸发,但煮过了头颜色太深,蒸发后的结晶太硬,打都打不烂。褚时健琢磨出一套方法,把白糖厂生产的基本原理引到红糖厂来,用低温煮、低温蒸发来提高红糖的质量。正是这一改革,促使红糖的一级品率大大提升。

一次,锅炉出了毛病,在榨糖的旺季停摆了,让全厂人都很着急。厂里的老锅炉工看了看情况,说这台锅炉已经老得不能再老了,只有重新购买。褚时健不相信,他说:“衣服烂了,缝缝补补再穿就行了;锅炉烂了,总是有原因的,我就不信修不好。”褚时健围着锅炉转了几圈,然后找来工具,钻进熄火没多久的锅炉里。等褚时健出来时,他浓密的头发上,已经有丝丝白烟冒出,衣袖上也有火星。还没来得及说话,老锅炉工一桶凉水便兜头泼下。褚时健用手抹了抹额头的水珠,又用钳子敲了敲锅炉壁,说:“试试看。”不知道他在里面鼓捣了些啥,反正锅炉又可以重新开工了。自那以后,厂里的人都说副厂长简直是个神人。这一情景十多年后再次重演,只不过那时的锅炉已经是玉溪卷烟厂的大锅炉了。

当副厂长的第一年,褚时健的改造就见了成效。燃料由木柴改为甘蔗渣,每公斤糖所耗的燃料从5斤2两猛降到了8两;原料榨三回,百公斤甘蔗出糖量达到了12公斤;低温蒸发,糖的一级品率从10%一下子飙升到85%。

这一年,糖厂不但填平了20万元亏损,还有了8万元的盈利。这28万元对于新平县财政来说,是一件惊天动地的大事。

褚时健的名声传开了,人们对这个“摘帽右派”刮目相看,原先觉得他不像副厂长的人,这时也竖起了大拇指。

糖做好了,褚时健着手攻克造纸的难题。厂里当时有一台日生产量两吨的老旧机器,生产人称“草纸”的低端产品。褚时健提出,把原先4吨的锅炉改成10吨,这样可以提高造纸的水平。这样的事情,厂里的人想都没有想过,更何况一个有“案底”的新厂长。一位姓刘的工程师悄悄劝他:“老褚,你想过没有,这可是国家财产,你搞好了没有功,但如果失败了,只怕会有杀身之祸。”

其实,当时褚时健这个副厂长的任命并没有宣布。原因很简单:“摘帽右派”。褚时健调侃地说道:“‘右派’帽子给你摘了,拿来挂在墙上。什么时候运动来了,把它拿下来给你戴,你就得戴上,就像孙悟空头上的金箍。”他是个明白人,完全知道失败可能带来的后果,可他的回答只有四个字:“我有谱气。”

人活着就要干事情,干事情就要干好。干得好不好,有三个标准:第一个,把事情做好,事情做好的关键是利润要增长;第二个,做事情,钱花多了也不行,那些年我们是帮国家搞企业,帮国家搞就要替国家算账;第三个,干事情就要对大家都有利

马静芬这时候也调到了厂里,负责检验和化验。褚时健回忆:“我们两个人这一段成了搭档,她进入状态很快,也善于发现问题。很快,我们就做出了纸,而且是办公用纸。纸样送到了省轻工厅,轻工厅的人说:‘你们那种烂机器可以做这种纸?是不是拿别人的产品冒充的?’我说:‘你不信,可以瞧瞧去。’”不久,轻工厅果真派来一位副厅长。他亲眼看到纸从机器上拉下来,笑着说:“我相信了,谁说小厂不能创造奇迹?”

糖和纸的生产上了台阶,褚时健开始了他的另一种改革——职工福利。褚时健说:“那个时候我就摸索怎样把国家和个人利益结合起来,只是这种话当时不敢讲。工资那么低,又不准发奖金,职工的生活很艰苦。我说,别的做不了,我们可以改善生活。别总喊口号唱高调,如果生产搞好了,职工一点儿好处都得不到,他的干劲从何而来?”

褚时健提出,制糖的下脚料,其实还含有很多糖分和营养,完全可以当饲料。副业组按他的想法搞了两三百吨,一吨喂一头猪,结果厂里的300多头猪都养得胖乎乎的。同时,褚时健组织了几个职工,重新开挖江边被水冲毁的荒地,整出十几亩菜地,种上了番茄、辣椒、白菜。副业上去了,食堂就有了起色。过去厂里的员工食堂一个月吃不上一次肉,现在每个星期吃一次,一家只要出5毛钱,就可以用大铝瓢打满满一瓢肉。两年后,肉可以敞开吃,一个月7元生活费,可以吃到五六公斤肉。员工的生活改善了,收入增加了,干劲也大了。

褚时健一门心思都扑在工厂上,当时他的第二个孩子即将出生,马静芬提醒了好几次:“孩子要生了,怎么安排啊?这里什么都没有。”褚时健听了几次后就有点儿不耐烦了:“哎呀,生个娃娃有什么了不得的?你看人家农民背着柴在山上就能把娃娃生了,小孩子放衣兜里兜着就回来了。”

马静芬赌气地决定去昆明娘家生孩子。她本来以为褚时健不会来陪自己,没想到褚时健还是及时出现在了医院。儿子出生一周后,褚时健告诉马静芬:“工厂太忙,我该回去了。”马静芬说:“你先回去吧,我还是等儿子满月了再回。”褚时健说:“那到时你要自己回去,我没时间来接你了。”听他这么一说,马静芬只好收拾东西跟着回新平。马静芬抱着儿子,和褚时健一起坐了三天汽车。不巧正赶上修路,车堵在漠沙江边等渡轮,离家有十几里路。一等几个小时,褚时健归心似箭,不耐烦了,他说:“不等了,我们走回去。”

晚年的马静芬抱怨此事时,褚时健总有些不好意思,挠挠头说:“唉!那个时候,一门心思都在搞工作,真的没有想那么多啊。”

褚时健在糖厂一干就是16年,把一个挣扎在生存边缘的小糖厂,办成了玉溪地区效益最好的企业。“不是我有什么神奇之手,而是善于学习,从小就这样。我所到的地方,一路的记录都是一两年就有起色。我一直有个意识,人活着就要干事情,干事情就要干好。干得好不好,有三个标准:第一个,把事情做好,事情做好的关键是利润要增长;第二个,做事情,钱花多了也不行,那些年我们是帮国家搞企业,帮国家搞就要替国家算账;第三个,干事情就要对大家都有利。可以说,新平的实践为我后来管理玉溪卷烟厂打下了基础。”回想起在戛洒糖厂(1965年,新平县产业布局调整,曼蚌糖厂关闭,厂里的职工都转到了新厂——戛洒糖厂)工作的经历,褚时健引以为傲。

1979年,成绩突出的褚时健被调往玉溪卷烟厂。当一辆解放牌大卡车停在戛洒糖厂,将褚时健和家眷接走时,戛洒糖厂的职工们哭了。200多名工人列队相送,大家说:“你们把老褚接走了,就是把我们的福气也带走了。”

当褚时健带着家人和几包简单的行李,驶进玉溪卷烟厂的大门时,他已经是一个年过半百的人了。他的人生,再一次站到了起跑线上。