“数字化转型”背景下城乡规划专业信息技术应用的实践教学研究

尹杰 宋斯琦

摘 要:随着“数字城市”、“智慧城市”和大数据时代的来临,信息技术在城乡规划中的应用已经逐渐成为规划师的技能要求和发展趋势。通过对城乡规划专业本科课程和信息技术类课程的现状需求分析,发现信息技术类课程迫切需要与其他传统核心课程进行融合和创新,将信息技术类课程的模块内容融合到规划原理课程和规劃设计课程中,并在总体规划和控制性详细规划的设计课程中实现规划“一张图”,研究表明该实践教学成效显著,为推进城乡规划专业信息技术类课程的发展提供了参考。

关键词:城乡规划;信息技术;地理信息系统

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2019)08-0091-03

Abstract: With the “digital city”, “smart city” and big data age coming, the application of information technology in urban and rural planning is the requirement for urban planners. We analysis the undergraduate course of urban and rural planning and the present situation of the information technology course, we found the information technology course urgently need to integrate and innovate with other traditional core courses. We integrate the information technology course to the principles and design courses, and achieve“one planning map”. The study found that the practice teaching is effective to promote the development of urban and rural planning.

Keywords: urban planning; information technology; geographic information system

引言

城乡规划作为城乡发展建设的计划安排和蓝图,以城乡物质空间为核心,以城乡土地使用为对象,同时城乡规划专业涉及有关城乡建设的多方面内容。城乡规划发展的趋势从增量的外延式发展转变为存量的内涵式发展。随着“数字城市”、“智慧城市”等城市管理与运营理念的提出,以及大数据时代的来临,信息技术在城乡规划专业的应用已经逐渐成为规划师的技能要求和发展趋势。无论是对城乡规划的实施管理、城乡规划的编制设计和城乡规划的决策支持都需要信息技术的支持。通过信息技术,将城市发展的数据信息进行采集、分析、处理和利用,作为城市规划实施的指导和依据。

一、城乡规划专业本科课程现状和需求

城乡规划专业本科的课程主要包括五类课程,分别为建筑学基础课程、设计类课程、城乡规划理论课程、城乡规划社会实践类课程、信息技术类课程。其中,信息技术类课程主要包括《城市地理信息系统(GIS)》和《计算机建筑表现(CAD)》。两个主要课程涉及到的信息技术软件包括地理信息系统(GIS)、计算机制图与建筑表现(AutoCAD、Photoshop、Sketchup)。

除了单一的信息技术类课程以外,设计类课程主要是针对实践的工程案例,展开设计和规划编制,而城乡规划理论课程主要是讲述城乡规划专业的原理和相关理论(如《城市生态与环境》、《城市经济学》、《城市社会学》等),最后通过城乡规划社会实践类课程(包括城市中心区、小城镇规划、乡村规划等类型和毕业设计)进行巩固和完善。根据规划编制的层次和类型,两者一一对应:道路交通类课程方面,《城市道路和交通规划》课程与《城市道路交通规划设计》课程对应;修建性详细规划类课程方面,《居住区规划原理》课程与《居住区规划设计》课程对应;总体规划类课程,《城市总体规划原理》课程与《城市总体规划设计》课程对应;控制性详细规划类课程,《控制性详细规划原理》课程与《控制性详细规划设计》课程对应。

信息技术类课程开设的目的是让学生以信息技术为方法手段,来进行规划分析和设计,加深学生对核心专业课程的理解。但是,目前单一的信息技术类课程没能很好地与核心课程进行衔接,教学效果不是很好,学完即忘,学而不用。因此,需要将信息技术类课程进行融合和创新,很好对接其他核心主干课程,使信息技术类课程有用武之地。其中,设计类课程需要与信息技术类课程紧密对接和融合,城乡规划社会实践类课程需要对信息技术类课程内容进行创新。

二、信息技术类课程教学现状和需求

全国高等学校城乡规划专业教育评估标准中,要求学生掌握GIS及CAD的基本知识,了解用专业软件进行现状及规划图纸绘制的基本知识,初步具有计算机操作的基本技能。该标准的总体教学思路是注重信息技术在城乡规划中的应用,服务于城乡规划,而不是去研究GIS和CAD科学,使学生具备GIS分析方法与CAD制图技能。目前,各个高校的信息技术类课程教学主要采取原理讲授和上机实验相结合的教学方法。但是面对信息技术知识薄弱的城乡规划专业学生来说,教学效果不理想。

城乡规划专业针对信息技术类课程的教学研究主要以教学改革、教学内容、教学方法与模式、人才培养模式研究为主,其中教学内容主要包括理论基础、软件操作和专业程序设计。信息技术类课程对教师的要求较高,要同时具备信息技术和城乡规划知识。目前,全国各高校城乡规划专业对于信息技术类课程教学的探讨和思考都限制于课程本身,信息技术类课程作为与城乡规划发展密切相关的应用技术,不能只停留在课程内部的改革和课时设置上,还需要与其他课程进行较好地结合,使得原本单一的课程能在规划设计和规划研究中得以延续。本文将城乡规划专业本科信息技术类课程实践内容分为融合与创新两大板块,融合是指建立信息技术类课程的“模块化”应用内容体系,并与其它传统规划课程主模块进行对接,以技术应用为主线;创新是指通过实践课程得到强化和提高,以实践问题为主线。

三、信息技术类课程的融合

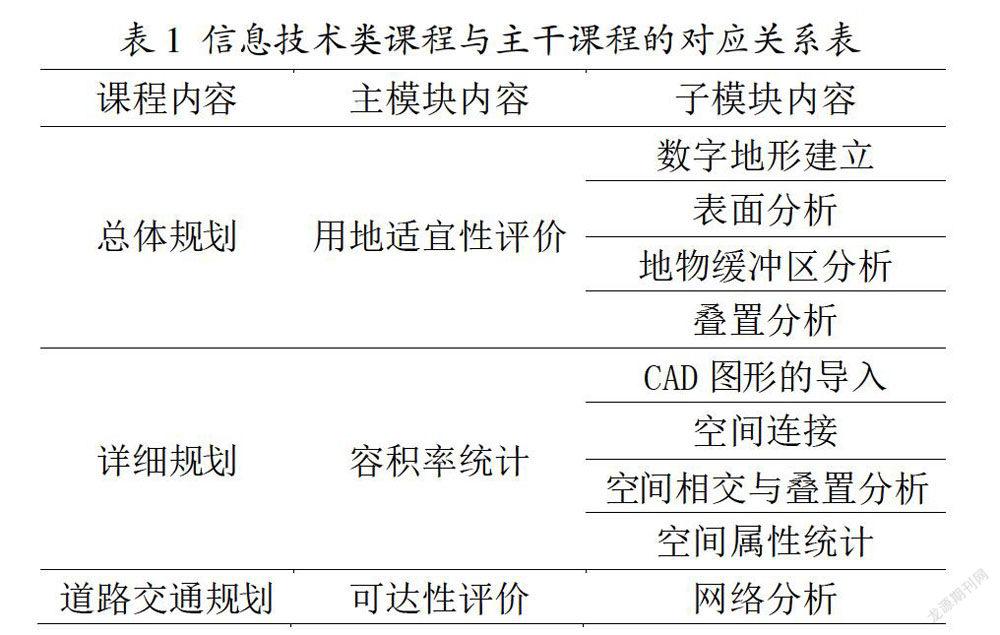

根据三峡大学土木与建筑学院城乡规划专业的课程内容进行“模块化”划分,以城乡规划必修的专业核心课程为主模块,子模块为GIS和CAD课程中模块化的理论基础、软件操作和程序设计,主模块中的设计和分析内容通过子模块进行实现。建立这种对应结构,旨在在进行设计类课程的过程中,一方面学生能够熟悉使用信息技术,另一方面使学生建立起知识框架,对设计类课程提高认识。比如地理信息系统(GIS)中的设施优化布局分析可以直接应用到总体规划中的公共服务设施选址,地理信息系统(GIS)中的交通可达性分析可以直接应用到道路交通规划中的道路路网布局,地理信息系统(GIS)中的地形分析可以直接应用到总体规划中的用地适宜性评价,地理信息系统(GIS)中的视域分析可以直接应用到修建性详细规划中的景观视域分析等。以主模块课程中总体规划设计为例,在《城市总体规划原理》课程中讲授与编制总体规划成果有关信息技术的在城乡规划中的应用范围和功能概念,如总规中建设用地选择的用地适应性评价主要涉及GIS中的空间叠置分析和缓冲区分析。然后,在信息技术类课程中讲授信息技术的原理、操作步骤和程序设计,使学生能掌握基本的操作和原理。最后,在《城市总体规划设计》中学生能完成总体规划设计和分析成果。从而总体规划的编制分析与信息技术相互结合,信息技术类课程内容贯穿于整个课程体系。

根据建筑学背景下的城乡规划专业特点,结合培养方案,建立以物质空间设计为主要内容的三大模块,分别为道路交通规划、详细规划和总体规划三个主模块。然后对这些主要模块的内容进行具体划分,其中总体规划包括城镇体系结构分析、用地适宜性评价、功能分区与空间布局;详细规划包括公共服务设施选址、开发强度指标统计、三维空间场景模拟和景观视域分析;道路交通规划包括最佳路径分析和交通可达性分析。结合主模块的具体规划内容,信息技术“子模块”的内容与每个具体内容进行对接,主要分为空间查询、拓扑分析、缓冲区分析、叠置分析、网络分析、空间集合分析、地学分析、空间句法分析等多个子模块,子模块包括功能的原理、功能的软件操作和程序设计。将核心规划课程的主模块与信息技术类课程内容的子模块进行对接,主模块类型下面的隶属内容包括哪些信息技术类课程子模块中的功能,对这些内容进行封装打包。

四、信息技术类课程的创新

城乡规划编制的各阶段成果主要是图件、数据图表和文档资料三大类型。图件由AutoCAD和Photoshop等制图软件生成,数据及其图表由Microsoft Excel进行分析,文档则主要用Microsoft Word进行处理,而建筑的模型建构通过Sketchup来完成。这些传统的技术手段很有针对性,但是在资料管理方面是相对独立的,在处理数据和条件分析相关的图件时也不够方便。相比传统制图软件,地理信息系統(GIS)可以将图形数据和属性数据进行结合,构建定性定量相结合的模式。对总体规划设计和控制性详细规划设计两个核心课程加入地理信息系统制图的内容,形成GIS+传统制图软件+草图绘制的图纸制作模式,其中草图绘制用于方案构思,地理信息系统制图用于方案讨论和修改,传统制图软件用于制作成果文件,实现规划“一张图”,将规划和现状的城乡要素信息分层加载到GIS数据库中,帮助学生对现状和规划进行比较,在GIS中进行数据分析和方案推敲。

地理信息系统(GIS)的加入可以提高绘图的效率,比如控规中的容积率的统计和总规中用地平衡表的统计,如果用AutoCAD进行统计的话非常消耗时间,地理信息系统(GIS)可以进行统计计算,而且更加准确和节省时间。除此之外,地理信息系统还可以进行城市空间的分析和研究,比如总体规划中的用地适应性评价,通过GIS的叠加分析,提取出适宜建设的用地,对城乡建设用地的选择具有直接指导意义;总体规划中的城乡数字高程模型的建立,通过GIS快速地构建城乡DEM,便于分析城乡地形的等值线、坡度、坡向、可视性、最陡路径、山体阴影等;控制性详细规划中的缓冲区分析,可以用来确定公共服务设施的服务半径,线状廊道如铁路、高压线、河流两侧的保护范围等。

通过建立总体规划数据库,将规划范围内的要素数据加载到数据库中,数据结构为矢量数据和栅格数据,分为规划要素和现状要素,两者在同一坐标系下,一一对应的关系,比如用地图层、道路图层、建筑图层、水体绿地图层、设施图层等,根据分析和绘图的需要,可以方便提取图层绘制分析图。通过建立控规数据库,将规划范围内的要素数据加载到数据库中,数据结构为矢量数据和栅格数据,除了常规的规划图纸以外,还包括法定图则。

五、结束语

通过对城乡规划专业信息技术类课程的教学现状、教学需求及发展趋势的分析,信息技术在城乡规划专业的应用已经逐渐成为城乡规划从业者的技能要求和发展趋势。无论是对城乡规划的实施管理、城乡规划的编制设计和城乡规划的决策支持都需要信息技术的支持。本文将城乡规划专业本科信息技术类课程内容分为融合与创新两大板块,融合是指建立信息技术类课程的“模块化”应用内容体系,并与其它传统规划课程主模块进行对接,以技术应用为主线;创新是指通过实践课程得到强化和提高,以实践问题为主线。

在城乡规划原理课程中讲授与编制规划成果有关的应用范围和功能概念,在信息技术类课程中讲授信息技术的原理、操作步骤和程序设计,使学生能掌握基本的操作和原理。最后,在规划设计类课程中学生能完成规划设计。将信息技术类课程内容与其他主干课程进行融合。在城市总体规划和控制性详细规划中,加入地理信息系统制图,实现规划“一张图”,建立总体规划与控制详细规划的数据库,实现规划成果的创新。

参考文献:

[1]卢新海.“3S”技术在城乡规划专业的应用与教学改革[J].测绘与空间地理信息,2006,29(3):118-120.

[2]柏祝玲,张晓瑞.GIS空间分析技术在城市规划实验教学中的应用[J].实验室研究与探索,2013,32(10):371-374.

[3]王成芳,黄铎.城市规划专业GIS课程的设置与教学实践研究[J].规划师,2007,23(11):68-70.

[4]张瑞芳,刘祖文.城市规划专业GIS课程教学体系的构建[J].测绘与空间地理信息,2009,32(1):32-33.

[5]王成芳.城市规划专业GIS课程实验教学改革与探索[J].高等建筑教育,2012,21(2):110-114.

[6]汪洋,赵万民.高校城市规划专业GIS应用需求与课程设计[J].规划师,2013,29(2):105-108.

[7]宋小冬,钮心毅.以实践为导向的地理信息系统“逆向”教学模式[J].地理信息世界,2008(2):38-42.