“黑暗”中可见

张瑜

绿色的塑胶广场、灰白色的建筑和地面,布满学校各类信息的黑板报,上课、下课的铃声,这些我最初在盲校调研时看到的东西,真的和普通的中学、小学没有任何区别。可是生活、学习在这里的孩子,他们是看不见的。走路的時候,他们会摸着墙边的栏杆;上下楼梯的时候,经常几人搭着肩膀。令人惊讶的是:他们不仅能够轻松找到一楼的美工教室,也可以摸着教室门口的盲文标示牌找到自己的班级,甚至会和路上碰到的老师微笑着打招呼。行走课上,孩子们会练习用盲杖左右拍打地面,发出整齐的“哒哒哒”声。这是他们和世界交流的方式,通过耳朵、身体、触碰和黑暗。每当听到这些声音,我就会问自己:我看见的和他们听到的是一回事吗?我看见的眼前的这一切,就是真实吗?我曾多次来到孩子们创作许愿星的美工教室,从这些熟悉的面孔旁经过,可是我们看见的学校和城市是相同吗?当我沉默时,他们会看见我吗?

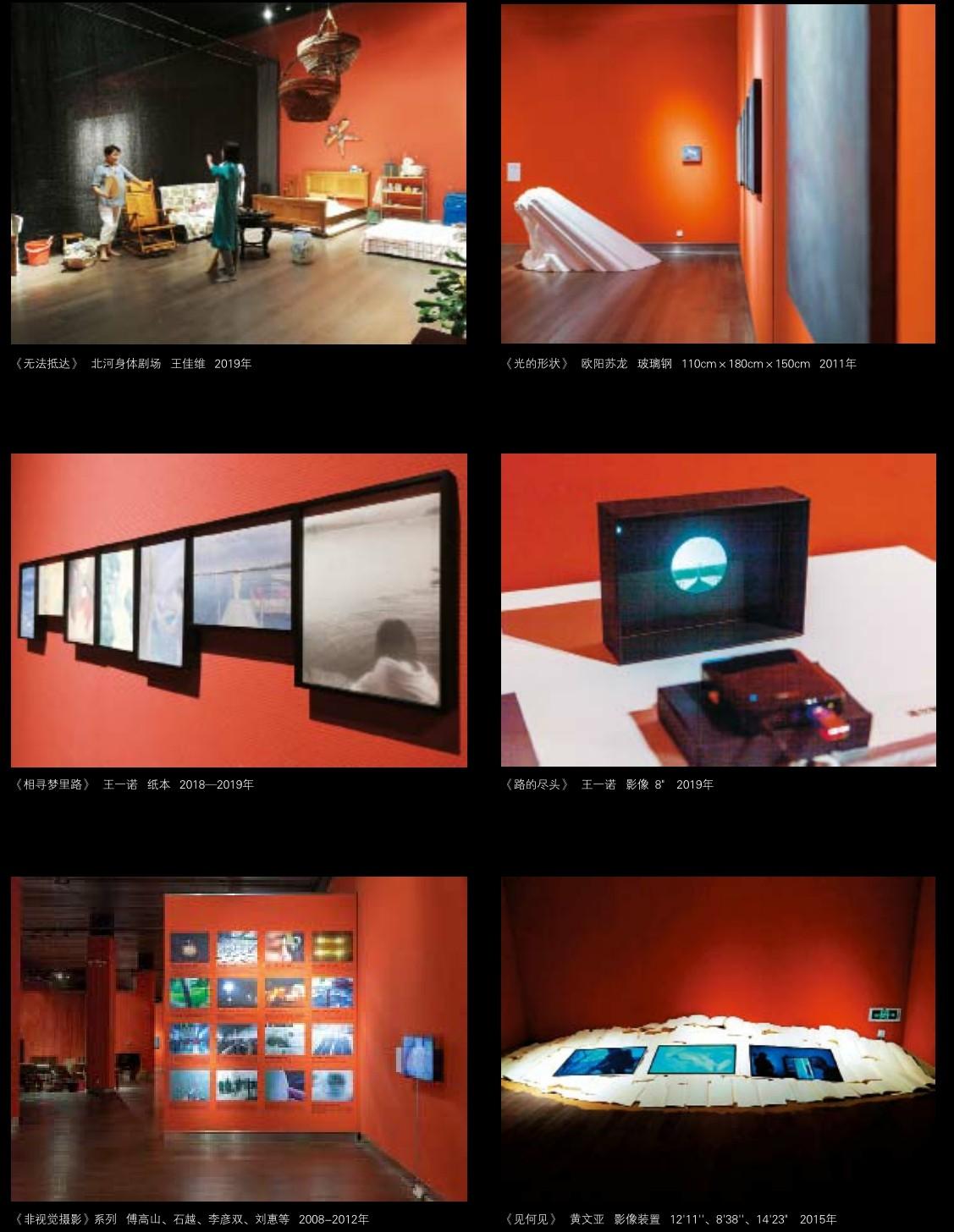

“黑暗中可见”这个展览主题,要回应的正是我的这些疑问。我想:展览标题中的“黑暗”是不是可以延伸到生活的经历或者是意识上的困惑,它是否也可以理解成一段黑色记忆、一个黑空间、一个夜晚……而在这种处境中,我们又能看见什么、听见什么、触碰到什么、感受到什么呢?我越来越为寻找答案着迷,也把这些对黑暗的想象带入策展的过程中。我询问身边的艺术家朋友,是否可以专门创作能触摸的作品;我邀请关注过盲人群体的艺术家,也在寻找和光有关的作品、寻找有声音的作品、寻找和身体有关的作品、寻找探讨虚实的作品,我还找到了盲文元素的创作者,甚至正在经历着视觉障碍的艺术家。于是在展厅里,有了《光的形状》《一排腿》《非视觉摄影》《路的尽头》《夜里的大雾》《白的的沉默》《梦》《无法抵达》……仿佛冥冥之中,有着相同或者不同生活经历的人们走在了一起,在一个平行世界里组成一个奇妙空间,讲述着彼此的故事。

“大风从东吹到西,从北刮到南,无视黑夜和黎明,你所说的曙光究竟是什么意思?”这是海子生前最后一首诗《春天,十个海子》中的句子。风吹过来吹过去,而看到的还是那个样子。风是什么样子、风是什么颜色?我们很少会思考这样的问题,我们总是习以为常地接收眼睛看见的一切,却忽略了其他的感官通道,窄化了感知和想象的阈值。在绘本《风是什么颜色》中,盲眼的小巨人带着风是什么颜色的疑问走过村庄、跨过高山,他想要寻找答案,可他每次得到的回答都不同,这让他充满了困惑和疑问,直到遇见的大巨人告诉他:所有的一切都是风的颜色。从这个角度看,我们何尝不是那个在黑暗中寻光前行的小巨人呢?受这个故事启发,我也在展览中设置了两处与风相关的主题。一处是在儿童剧场《梦》中“寻找风”的部分,现场加入了四架工业风扇和一条蓝色纱布来实现风的效果;另一处的风,则是利用分隔区域的黑色网布和空间里的穿堂风,自然形成的。黑色网布是建筑工地经常使用到的材料,悬挂起来有半遮挡的效果。想象这样的材质在展览上不会太沉闷,能看得见网布、又看不清后面是什么。开展之后,在没人经过的展厅里,时常看见整块网布被穿堂风吹起,形成一片黑色的弧形。

在策划之初,我就确定了在“黑暗”上做文章的思路,在构架展厅空间关系“模型”的阶段,我的想法是把入口处做成一个黑暗通道,然后在地板上铺上树皮、沙石,地板上这些东西会隐藏在黑暗中,只能借助微弱的光线,才能看个大概。我希望观众一进展厅,就限制自己的视觉官能,调动身体的其他感知能力。当脚踩着凹凸的地面,往前走的时候,观众身体的触觉渐渐被打开。经过展厅的入口,应该遇上《路的尽头》这件作品,一段循环播放的视频,内容是一片模糊到清晰的风景。然后,展厅中应该还会遇到影响前行的障碍物,比如从空间顶部悬挂下来的《许愿星》,这些“障碍”应该是有棱角、不发光、可触碰、摇摆、不可移动的。这些是我最初考虑的展陈方式。遗憾的是:因为一些客观条件的限制,这个预想的策划方案,并没能在展厅里得以实现。最终展出的时候,从“黑暗”中起步的想法没有达成。空间没能完全暗下来,入口处的地面也没有铺上凹凸不平的树皮、沙石,《路的尽头》则被缩小几十倍从墙面转移到小小的黑盒子里。虽然有一些遗憾,但要在展厅中引发视觉之外的感知和想象被打开的想法并没有变。影像,仍然成为展览中重要的组成部分。《捉影》是剧场中常见的作品类型,在展览中呈现时有意让影像与周围空间产生关联,而不是单纯的黑盒子剧场感的放映形态,“影子”是作品中的一部分,也是现场陈列的一部分。在给小朋友导览的时候,我经常用找影子的游戏让孩子们进入到作品的情景中来。有影子的地方是因为有光,在暗处的光比明处的光要更亮。入口处颜色暗淡悬挂在远方的两颗《许愿星》,在出口的时候已经布满了整个顶部空间,利用无法遮蔽的空间,光照射在《许愿星》上形成更多的影子散落在墙上,三段与《许愿星》相关的影像和莫扎特的小星星变奏曲,同时并置在此,这是艺术家与盲校孩子们共同实践出的作品,在并不明亮的空间里仍然充满了希望。

记忆是需要培养的,最深刻的记忆藏着最复杂的情绪。我尝试用丰富的展览语言在空间中去激发不同的感官经验。我希望在展厅里模糊生活与艺术的边界,所以我又一次选择了剧场实践的方式。从2017年“观众也是艺术家系列展”中《被遗忘的陪伴》到2018年“故事盒子”展中《失散的你们》,剧场表演都是最有互动性的内容。此次展览,我再次邀请了北河身体剧场,以《无法抵达》这件作品来消除观众与舞台的界限。这件作品一部分把美术馆展厅的部分空间打造成了有生活痕迹的家的样子,一部分是只有地面的标识、符号和几件物体形成一个较空的黑暗空间。当我戴上眼罩成为作品测试的对象时,短暂的黑暗体验成了最难忘的身体记忆。对黑暗的想象瞬间打破,内心涌起的不安直至触碰到空间内熟悉的物品时才会缓解,听觉与嗅觉开始启动,没有了眼前的纷繁,身体开始接收到不同的信号,这种感觉很奇特,同时对引导者和体验者都提出了很高的要求,它需要好奇心、信任感、想象力,以及愿意把自己托付给对方的信任度和自愿探索的能力,其实我们只是需要一段时间适应黑暗,没有想象中的那么黑。对身体的关注还体现在几件作品中,《流泪的眼睛》《你的样子》《万象天引》是三组和眼睛相关的绘画作品。我把它们分布在展览中并贯穿始末,想要提醒和提问身处其中的人们“你看见了什么”。因为真的看见是件很难的事情,观者的感受和看见这件事本身并无太大关系,视而不见的情形时时发生,眼睛是否在某些时刻成了一种符号?然而,当观众在展厅面对《一排腿》这件内置感应反馈的装置时,却是很难对其“视而不见”的。一旦有人走近它,这组有序排列的“腿脚”就会突然抖动起来,和观者形成突兀又奇特的“共振”关系。这样的互动,会让在场被吓到或者被吸引的人愿意思考作品背后的含义吗?如果还无法体会,就看看《非视觉摄影》吧。这个系列的图像强调的是用视觉之外的感官来拍照,因为当你看不见外面的时候,你就会更多地往自己内心看,从不同的角度感知世界从而丰富人类的记忆,就像是晚年处于失明状态的博尔赫斯更具有创造性的文学语言,因为“诗人,和盲人一样,能暗中视物”。

黑色是神秘、低调、隐秘、独特的,黑色也是安静、沉重、难以琢磨的。无论看得见或看不见,我们都终将面对黑暗,面对无尽的未知和不确定。希望这个展览可以让待在展厅的观众接纳和了解我们所不熟悉的艺术,并关注那些整日与“黑暗”为伴的人群。设身处地于黑暗之中,想象着不可见的未知状态,也是对世界的一种期待吧。