近距离煤层采空区下巷道合理支护参数研究

庄晋

【摘 要】 文章针对近距离煤层采空区下巷道支护问题,采用理论分析、数值模拟和现场应用等手段确定了合理支护参数。研究表明:距残留煤柱一定距离上煤层采空区下方为应力降低区,下煤层巷道应该布置在该区域; 采用Φ20m×2000mm高强螺纹锚杆加固巷道顶板,间排距为1400mm×1500mm;巷道最大顶板下沉量和两帮移近量分别为120mm和650mm,合理的支护参数有效减小了回风巷围岩变形量。

【关键词】 近距离;煤柱;采空区;锚杆支护

【中图分类号】 TD353 【文献标识码】 A

【文章编号】 2096-4102(2019)06-0016-02

近距离煤层开采时,上煤层采空区会破坏下煤层的完整性,同时,上煤层残留的区段煤柱也会影响下煤层巷道围岩的应力分布。众多学者对近距离煤层开采下煤层巷道合理布置和支护参数进行了大量研究,普遍认为下煤层巷道布置在区段煤柱应力降低区内,可以提高巷道掘进的安全性。但实践表明,即使下煤层巷道布置在应力降低区内,同样会受到矿压影响产生较大的变形破坏,影响巷道的安全掘进。因此,下煤层巷道不仅要布置在合理位置,还要加强支护,提高巷道的稳定性。

1工作面概况

某矿3#、9#和15#矿的煤厚度分别为1.52m、6.31m、2.62m,3#矿位于9#矿上方约60m,9#矿位于15#矿上方约28m。153301工作面为一五三盘区首采面,工作面地面标高843-972m,走向长度669.5m,倾向长度136m。工作面上方约28m为97301、97302工作面采空区,上方约88m为小煤窑采空区。153301工作面受9#矿区段煤柱的影响,两巷局部区域围岩出现变形破坏,尤其是靠煤壁一侧破坏情况更为严重。

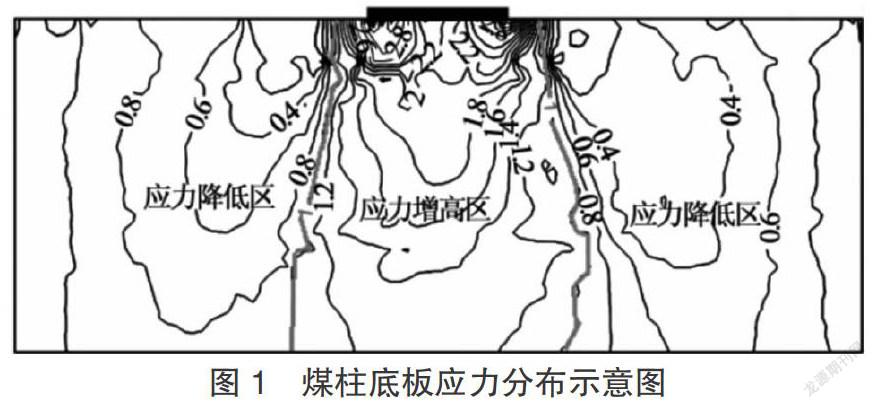

2煤柱底板应力分析

上煤层工作面回采后会使顶板和两帮的应力逐渐向底板传递,造成工作面底板形成应力集中。由于相邻煤层之间存在残留煤柱,底板应力会向残留煤柱传递,应力逐渐在煤柱形成集中区。煤柱下方受集中应力的影响形成应力增高区,反而距残留煤柱一定距离的采空区下形成应力降低区,在该区域布置下煤层工作面回采巷道,能够提高巷道的稳定性,减小围岩变形破坏程度。残留煤柱底板应力图如图1所示。

上煤层工作面回采后,顶板垮落后充填采空区,但是采空区边缘位置上覆岩层深入煤柱和前方煤体,使上覆岩层出现长时间悬顶状态,导致上覆岩层的重力传递至煤柱和工作面前方煤体,在该区域应力出现集中,形成应力增高区。随着集中的应力不断增加,煤柱由弹性状态转化为塑性状态,煤柱承载能力降低。下煤层巷道掘进受破碎煤柱应力的影响,巷道围岩易出现变形。

3下煤层巷道支护数值模拟

3.1模拟方案

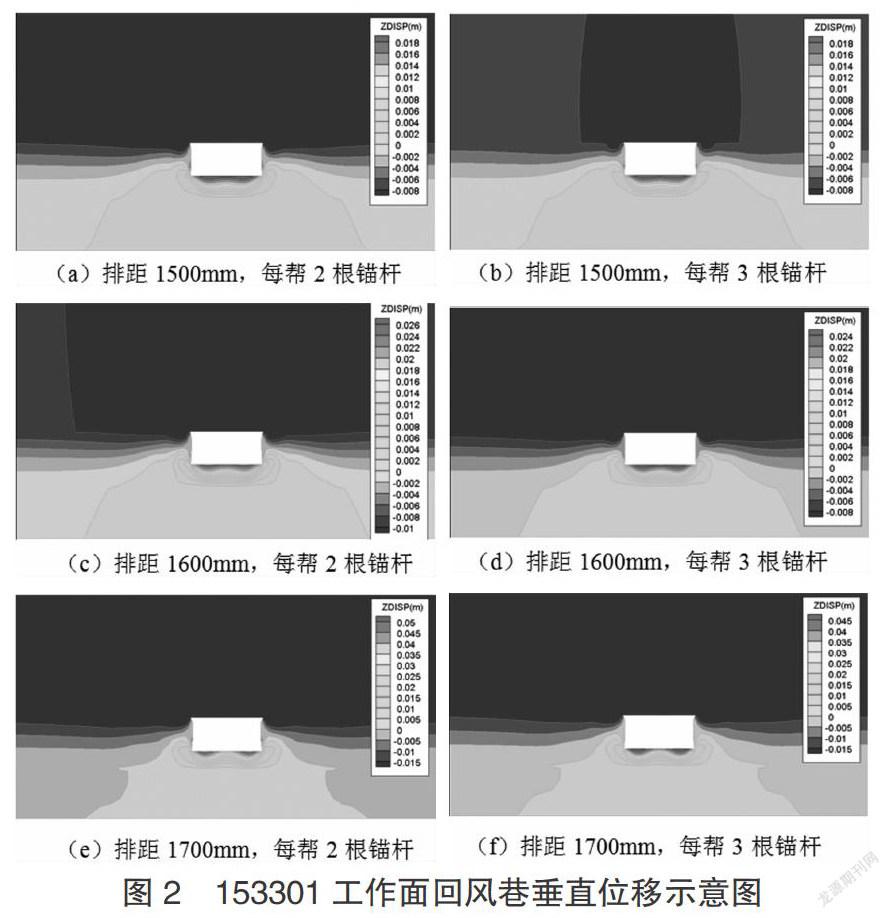

采用FLAC3D模拟153301工作面回风巷采用不同支护参数时巷道垂直位移和水平位移,得到近距离煤层回风巷最优支护参数。根据工作面岩层性质设定模型参数,建立200m×200m×146m模型,模型上方施加3.8MPa应力荷载。模型各岩层力学参数如表1所示。

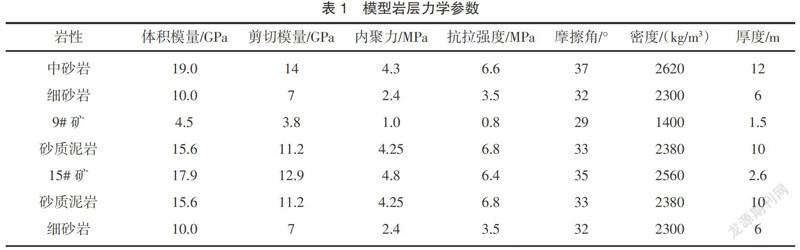

3.2模拟结果分析

采用FLAC3D模拟153301工作面回风巷顶板锚杆间距1400mm,排距为1500mm、1600mm、1700mm;两帮锚杆排距1600mm,每排每帮3根(间距1.1m)和每排每帮2根(间距1.4m)锚杆时回风巷垂直位移和水平位移变化量,得到最优支护参数。

(1)垂直位移分析(如图2)

由图2可知,相同排距下两帮各打两根和三根锚杆巷道垂直位移基本相同,在此条件下,帮部支护强度对顶底板移近量影响不大。

当顶板锚杆排距为1500mm时,153301工作面回风巷最大顶板下沉量和底鼓量分别为0.008m、0.018m,可以看出,巷道以底鼓变形破坏为主,但变形量相对较小;当排距增加至1600mm时,最大顶板下沉量和底鼓量分别为0.01m、0.024m,与排距1500mm相比,位移略有增加,但变形仍然较小;排距进一步增加至1700mm时,巷道顶底板移近量明显增加,顶板最大下沉量达0.015m,为排距1600mm变形量的1.57倍,巷道发生明显底鼓,最大底鼓量达到0.05m,为排距1600mm底鼓量的2倍。模拟结果说明,排距1500mm、1600mm支护效果较好,且相差不大;排距1700mm巷道顶底板移近量明显增加,尤其底鼓量较大,巷道支护效果较差。

(2)水平位移分析(如图3)

由图3可知,排距相同时,两帮各打三根锚杆进行支护时,其两帮位移量小于两帮各打两根锚杆,但差别不大,位移量仅减小1~2cm。

当顶板锚杆排距为1500mm时,两帮侧向位移各为0.06m,说明巷道两帮变形得到有效控制;当排距增加至1600mm时,两帮侧向位移为0.07m,与排距1500mm相比,位移略有增加,但变形仍然较小;排距进一步增加至1700mm时,两帮变形量明显增加,达到0.12mm,为排距1600mm变形量的1.7倍。模拟结果说明,排距1500mm、1600mm支護效果较好,且相差不大;排距1700mm两帮侧向位移量较大。

4下煤层巷道支护参数确定

153301工作面回风巷顶帮采用锚网索支护的方式,根据FLAC3D模拟结果,确定锚杆、锚网、锚索的参数,如表2所示。

5效果检验

在残留煤柱应力降低区内掘进153301工作面回风巷,并采用锚索加固巷道,通过在巷道顶板和两帮设置监测点,监测围岩变形量来验证支护效果。通过4个月监测后,巷道最大顶板下沉量和两帮移近量分别为120mm和650mm。巷道围岩变形得到了有效的控制,因此可以得出,合理掘进位置和支护有效减小了回风巷围岩变形量。

6结论

以153301工作面回风巷为研究对象,理论分析了区段煤柱底板应力情况,可知在距残留煤柱一定距离的上煤层采空区下为应力降低区,下煤层巷道应当布置在该位置,才能提高巷道稳定性。

采用FLAC3D分别模拟顶板锚杆间距1400mm,排距为1500mm、1600mm、1700mm;两帮锚杆排距1600mm,每排每帮3根和每排每帮2根锚杆巷道垂直位移和水平位移变化量,根据模拟结果确定了巷道锚网索支护参数。并布置监测点监测回风巷围岩变形量,根据监测结果可知,合理掘进位置和支护有效减小了回风巷围岩变形量。

【参考文献】

[1]梁华杰,顾天州,赵忠义,等.近距离煤层开采巷道布置合理性分析[J].煤矿安全,2019,50(7):249-253.

[2]付兴,王鑫,苏志刚,等.浅埋极近距离采空区下工作面矿压显现规律研究[J].煤炭科学技术,2019,47(7):149-155.

[3]张步元.近距离煤层采空区下回采巷道围岩控制技术研究与应用[J].煤矿现代化,2019(5):1-3.

[4]王卫东.采空区下近距离煤层回采巷道布置优化[J].煤矿现代化,2018(6):1-3.

[5]王玉怀,张志科,黄刚,等.近距离煤层采空区下回采巷道合理位置的选择[J].华北科技学院学报,2018,15(1):6-10.

[6]杨宗一.采空区及煤柱下不同位置巷道稳定性控制研究[D].太原:太原理工大学,2017.

[7]安宏图.极近距离煤层采空区下回采巷道布置与围岩控制技术研究[D].太原:太原理工大学,2015.

[8]贾建东.近距离煤层回采巷道支护技术研究[J].山西能源学院学报,2019,32(1):10-11,20.