为何张仃善画雪,李可染善画雨

可染画雨张仃画雪各尽其妙,

张仃画雨可染画雪难掩其短。

以上对联,是笔者在思考张仃、李可染的异同时,自动冒出来的,虽不成体统,也暗含几分艺术哲理。

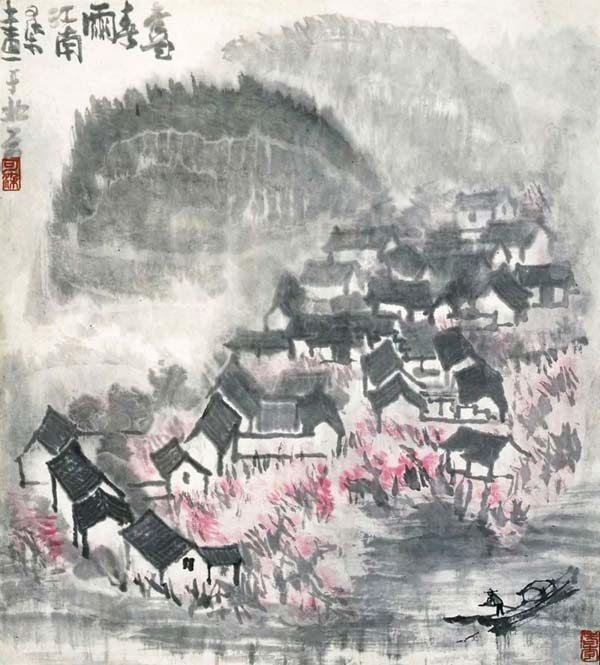

天籁流韵、水晶宫一般的“杏花春雨江南”“雨中漓江”“树杪百重泉”,已然成为李家山水的不朽品牌。这种绝活,我敢说,偌大的中国画坛至今没有第二人能够超越,倘无丰沛的水性和超常的乐感,无法奏出如此缠绵纤细而生机勃勃的雨中曲(傅抱石笔下的雨景亦是一绝,但属于“疾风骤雨”型,与李可染“润物细无声”的和风雨景没有可比性)。李可染有一方闲章,就叫“喜雨”,表达了對烟雨朦胧的痴迷,那是他数十年如一日,孜孜以求的美妙意境。

相比之下,张仃问津雪景,已是天命之年。那是1967年,在文革烈焰的炙烤下,张仃画下第一幅冰雪山水《京郊老槐》。命运的重击,激活了张仃根深蒂固的冰雪记忆,使他一超直入,走进冰雪山水的艺术堂奥,从此一发而不可收拾——先是以水墨,后来兼用焦墨,到最后纯用焦墨。其中1981年的新疆之行,飞机飞跃天山时,银装素裹的千年老雪,给了张仃决定性的启示;1989年他的冰雪山水达到了登峰造极之境。

李可染喜雨,张仃喜雪,没有什么道理好讲,都是命中注定,背后各有宿命性的理由。从艺术心性看,一个阴柔内敛,绵里藏针,一个雄强奔放,果断磊落,正好应合雨性和雪性,可谓各得其所。

雨景与雪景,虽然源同出于水,但从绘画的角度看,其差异之大,不可以道里计。它们一湿一干,一重一轻,一软一硬,一喧一静;前者仰仗画家的“水性”,后者依赖画家的“爽性”。

李可染生于江苏徐州,那里的自然风土介于南北而以南为主。直到40岁之前,李可染一直生活在南方,除了家乡徐州,就是上海、杭州、武汉、重庆。李可染心性偏于阴柔,与此有关;除此之外,与他的绘画启蒙——江南“四王”的熏陶也有关系。与此相对应,1949年之后,李可染水墨写生的地理空间,基本上限于长江以南。因此,将李可染的绘画归为“南宗”,应当不离谱。但作为一个艺术大家,李可染深知“厚重”“刚朴”的重要,这些都属于“北宗”的范畴。唯其如此,他选择“南北双修”“南北圆融”的艺术之道,追求金铁烟云、绵里藏针的境界。

然而理性的要求与艺术的直觉终是两码事。一方水土养一方人,李可染的“水性”远胜于“爽性”,是无法更改的事实。从他一生喜画、画雨,几乎不画雪这个现象,可以得到佐证。

李可染唯一的雪景之作《黔岩飞雪图》,是很好的证明。此画描绘黔贵山地大雪纷飞的景象,白粉点雪。跋中这样记载:“余喜雪,但从未画过雪景,今偶一为之,亦知画雪必须多留空白,而我惯用重墨,积习难改,愈画愈黑,终成黑色雪景,吾亦难解嘲矣。”

李可染的幽默天真,由这段跋彰显无遗。李可染将画雪失败归溯于“惯用重墨”的积习,一点不错。李可染喜用“积墨”,追求浑厚华滋的艺术品位,这与“多留空白”形成矛盾。

必须指出,此种留白与李可染擅长的瀑布流泉、逆光山石树木的留白大不相同,那是经过精密的计算和设计,“一点点空出来,让出来,挤出来的”(张仃评语)。当李可染面对铺天盖地的飞雪时,这种绝活就无用武之地,只好回到“积墨”的老路,尽管辅以白粉,依然无济于事,结果画成“黑雪”。

笔者以为,造成以上结果的,还有更深层的原因。跋中称“余喜雪但从未画过雪景”,是一个自相矛盾的悖论。至少可以肯定一点:李可染喜雪,远没达到“喜雨”的程度,或许只是一种知性的喜爱,而未达到迷恋的地步。在我看来,依李可染对艺术的执着,如果真的喜雪——像他“喜雨”那样,且具备相应的“雪性”,由此激发的灵感和激情,一定会冲破技法的框框,另辟蹊径,画出不同凡响的雪景来。质而言之:李可染不画或画不好雪景,是因为缺乏“雪性”。

张仃则不然,他出生于白山黑水,自幼在朔北的冰天雪地爬滚嬉戏,其雪性之稔熟,自不待言。据张仃自述:儿时常趴在火坑上,忘乎所以地在冰花冻结的玻璃窗上以手指随意作画,直到将每一扇玻璃画满为止。(想一想,那些可是名副其实的冰雪画!)然而冰雪真正进入张仃的中国画创作,已是40年之后。

或有问:天性喜雪的张仃,为何迟到天命之年,才开始画冰雪山水?这个问题很费周章,这里只能简单回顾一下。事实上,直到1954年,张仃才有机会弄中国画。

在此之前20余年,他在风雷激荡的战争年代度过,从一个左翼文青、前卫的漫画家,变成延安的摩登怪人,经过修理改造,被组织发展,最后成为中共党内的首席艺术设计师,为“新中国”的形象设计立下汗马功劳。但张仃“身在曹营心在汉”,绘画的初心始终不变,1953年趁院系调整之机,卸去中央美院实用美术系主任一职,调到绘画系任书记,开始圆自己的画家梦。

1954年春,张仃偕李可染、罗铭南下水墨写生,拉开“新中国画”艺术革新的序幕。从未画过水墨山水的张仃取象不惑,用笔果断,作品数量虽不多,艺术水准与资深国画家李可染相比毫不逊色。

不久反右运动开始,张仃被任命为中央美院反右领导小组组长,此举将张仃推到央美反右运动的风口浪尖上,后来成为张仃的悔恨之源。反右结束后,张仃被任命为中央工艺美院任第一副院长,接替反右运动中落马的庞薰琹。画兴正浓的张仃,无法拒绝党组织安排,被动上任,繁重的行政教学工作,使他再也没时间作画。

不久,反右倾运动又来,院党委书记陈叔亮因两篇批判装饰艺术庸俗倾向的小文而撞枪口,在党性的绝对命令下,张仃违心写下批判文章,发表在《美术》杂志上,从此留下难以平复的心结。

到60年代初,政治气候略为宽松,张仃的画家梦又发作,因为长期喜欢毕加索,喜欢民间艺术,一条新的“新中国画”之路在心中形成。1961年春,张仃带领三名研究生到云南少数民族地区采风,以此为契机,创作一批“毕加索加城隍庙”的彩墨装饰画,风格之前卫,在新中国美术史上绝无仅有,文革中给张仃带来灭顶之灾,受尽屈辱,九死一生。

以上的简单勾勒,对于理解张仃的冰雪山水十分重要。任何艺术创作现象,都是艺术家的心理需求与外部触发互动的结果。张仃是一位地道的艺术家,艺术的良心,士人的良知,他都不缺,而党性的要求,经常与此发生冲突。在平衡艺术与党性的过程中,张仃使出浑身解数,人格经常被撕裂,这是他一生最苦闷的事情。1954年至1966年,可以看作张仃冰雪山水创作蓄势待发的时期。

张仃早期的冰雪山水多取材于京城的皇家园林,如《故宫雪枊》《北海春雪》。在同期的水墨山水画作中,这批作品水准高,技术发挥稳定,证明冰雪题材对张仃有“心有灵犀一点通”的刺激作用。后来张仃用焦墨作冰雪山水,更是得心应手,如虎添翼。

1983年张仃从院长的位置上退下来,获得大解放,高兴得躺在地上打滚。从此怀糗策杖,走遍大江南北,外师造化,中得心源,倾全力于焦墨山水的探索,冰雪山水,成为其中引人注目的乐章。据不完全统计,自1967年到2002年的30多年间,张仃共创作冰雪山水200余幅,其中焦墨冰雪山水占绝大多数。

笔者发现,张仃情动于中身不由己创作冰雪山水,有三种情况:

其一,隆冬普降瑞雪之际,喜而写之,如《阳春白雪》,画跋云:“九四年春农历初二日晨起降雪,喜而写此,子孙三代来聚,尽欢始去。”

其二,暖冬无雪之时,盼而写之,如《武陵源瑞雪》,画跋云:“己已冬尽燕山无雪,遥想湘西雪后意境,以渴笔写之。”

其三,盛夏炎热难耐之时,消暑写之。据夫人灰娃介绍,张仃有心火旺的毛病,每到夏天特别容易发作,因此这一类作品数量最多。

其中最著名的,要数1989年夏为香港中国银行新厦落成而创作的《昆仑颂》。正如画跋表露那樣:“昔年壮游,飞跃天山,千垒万壑,银涛汹涌,玉洁冰清,沁人心脾。一九八九年客深圳湾,极目海天,骄阳播火,笔耕墨耘,神驰冰雪,心潮涨落,终成斯图。”

张仃的冰雪山水,不借助于任何特技(如掺白粉、矾之类)和装饰,但凭一管焦墨之笔皴擦勾勒,简练之极,直接之极,展现了高华绝俗的艺术品位,出神入化的勾勒皴擦,随机生发的留白,是与生俱来的“爽性”与磨砺多年、金石铮铮的“笔墨”通力合作的结果。

然而,似乎应了《三国演义》里一句形容曹军的话:“北军不习水战”。雪性十足的东北汉子张仃,当他面对“山色空濛雨亦奇”的西湖景色时,竟是一筹莫展。美术史家孙美兰记下这一幕——

阴云密布,李、张两画家同行于西湖,登孤山,正在寻景,途中遇雨。可染先生望着湖光水色虚幻飘渺和对岸更飘渺的山峦,指给张仃先生看,说:“这不就是齐老师的《雨余山》吗?”张仃会意说:“景是真好,只是难画。”可染忙拿出画具,说“我来试试”,于是面对西湖,冒雨对景写生。天近黑时,可染才返回,从画夹中取出一幅水墨小品,面有喜色。张仃看那画上,细雨渗化着笔墨,画犹未干。左角题字,亦感雨迹雨意,这就是画在皮纸上的水墨写生《雨亦奇》。

那是发生在1954年春张仃、李可染、罗铭三人南下水墨写生的事情。在张仃的回忆文章中,也有相应的记载:“春天南方多雨,时常影响外出写生。有一天,阴雨中同登孤山,因云烟浓重,我只好搁笔,晚间回到住处,可染从画夹中取出一幅水墨小品,左角题‘雨亦奇’三字,面有喜色,似有所得。”

李可染驾轻就熟、天人合一的魔术表演,反衬出张仃“水性”的不足。对于一个从事水墨山水创作的画家来说,这无疑是致命的短板。可佐证这一点的是,在张仃的全部水墨山水作品中,竟找不出几件雨景之作。难道张仃得了恐雨症?非也。张仃回避雨景,不是因为别的,只是因为缺乏心有灵犀的艺术感应和相应的艺术手段而已。换句话说,是“北宗”的艺术趣味与“水性”的匮乏,导致了这种局面。

四十年以后,张仃在《万树光连峰头白》这样题跋:“甲戌年冬,连作雪景,多熟用焦墨,拙于用水,今大胆为之,为方家笑也。”此时,张仃坦然承认自己“拙于用水”,显示了成熟的自知之明。

然而,艺术的辩证法常常令人目瞪口呆。谁能料到,“水性”不足的张仃,因势利导,干脆将墨中之水彻底放逐,但凭几不含水的焦墨勾勒皴擦,绝处逢生,画出“干裂秋风,润含春泽”的意境。可以说,这是以反向的、极端的、异化的方式对“水性”的超越,物极必反,回到艺术的“腴润”。

于是,在张仃的焦墨山水中,雨景佳作不时出现,如《泰山纪胜》《太行烟云》《雨后千山铁铸成》《幽谷鸣泉》等,在张仃的水墨山水中看不到的“元气淋漓”,在这里神奇地出现了。正如李可染在张仃的《房山十渡焦墨写生图卷》中题跋那样:“结构雄伟而精微,纯用焦墨而苍劲腴润。前人无此笔墨,真奇迹也。”

需要指出的是:张仃在焦墨山水中达到的“润”,是北方的“润”而非南方的“润”。北方的“润”与南方的有很大的不同,它以干爽为底蕴,在“干”与“湿”间,有一种微妙的平衡。“爽性”十足的张仃,以焦求润,恰到好处把握这种平衡。而那种笼罩天地、无所不在的水晶宫般的江南之“润”,却在张仃的感受范围之外,也是焦墨的语言载体力不从心的。比如,张仃以焦墨画成的桂林山水,纵然也有它的一种润泽,却与桂林的本来面目貌合神离,绝无李可染的“雨中漓江”那种味道,那已是属于“北方的桂林”。因此,张仃笔下的焦墨雨景仍有艺术局限——地域的局限。

相比于张仃艺术历程的迂回曲折,李可染目标明确,终身打一口深井,追求中国画特有的墨韵(李可染喜雨,其源盖出于此)。李可染的定力与成就,来自艺术大家的慧根与世事通达。

在风雷激荡、革故鼎新的大时代,为实现自己的艺术抱负,李可染采取入世、避世互为表里的生存策略,一方面积极靠拢新生政权,认同民粹主义美学价值,与没落的文人画代表董其昌划清界限,倾全力于颂圣之作《万山红遍》的制作,另一方面恪守独立的艺术人格,拒绝加入任何党派组织,既为自己赢得宝贵的创作时间,也盡量保持了余裕闲适的心境,暗渡陈仓,巧妙突破民粹主义的蕃篱,推出外不落后于世界,内不失传统血脉的李家山水。“杏花春雨江南”“树杪百重泉”等杰作,遥接文人画始祖王维的衣钵,诗心画眼圆融合一,其乐融融,何其逍遥!

在《高崖飞瀑图》中,李可染这样题跋:“吾国绘画基于用墨,历代匠师呕心沥血,墨水交融,千变万化,臻于神境。杜甫所谓元气淋漓幛犹湿,真宰上诉神应泣。石涛和尚题画句云:墨团团里黑团团,墨黑丛中天地宽,极言国画墨韵之美,此中堂奥门外人不易知也。”至此,中国画中的生命之水——墨韵,已被李可染演绎得淋漓尽致。

西方文论有云:“趣味无争辩”,引申开来是:每一个艺术家都有自己的心灵敏感区,自己的感悟方式及相应的表现领域;世上没有全能的艺术家。李可染喜雨,终生乐此不疲地描绘,不只是为了“给祖国大好山河立传”,更是为了自己的精神逍遥,是他谛听天籁、实现“天人合一”,暂时摆脱世尘喧嚣的最佳途径;张仃喜雪,晚年全身心投入,孜孜矻矻加以表现,不仅仅是为了满足童年的记忆,更是为了洗涤荒诞无常的政治运动带来的污垢与屈辱,在洁白无垢的冰雪世界里,达到灵魂的净化,精神的升华。

李可染与张仃,是画坛挚友,互为艺术知音。可染的雨,张仃的雪,共同见证了20世纪新中国画坎坷、悲壮而辉煌的历程,共同演绎了艺术的真谛。(张仃作品图片由李兆忠提供,李可染作品图片由李可染画院提供)