《诗·廊风·墙有茨》“中苒”释义新证

卢海霞 袁金平

摘要:《诗·鄘风·墙有茨》“中冓”一语的训释聚讼纷纭,而相关出土文献资料的公布,为“中冓”的确释提供了崭新而可靠的资料。今在充分吸收学界既有研究成果的基础上,结合甲骨、简帛等出土文献资料,对“中冓”一语做详尽考察。可知今本“中冓”之“冓”当是“夕录”的音近借字,“中夕录”意为中夜,从而证明古书中的有关记载是确实可信的。

关键词:《墙有茨》;中冓;中夕录;中夜

中图分类号:H021 文献标识码:A 文章编号:1003-1332(2019)04-0076-06

《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,历代诵习与研究《诗经》者众多,名家辈出,著述如林,为后世积累了一笔丰富的遗产。然而“《诗》无达诂”(语出董仲舒《春秋繁露·精华第五》),即使是以训诂见长的古文《毛诗》,仍存有不少亟待解决的字词难题。

王国维先生曾经指出:“《诗》、《书》为人人诵习之书,然于六艺中最难读。以弟之愚闇,于《书》所不能解者殆十之五,于《诗》亦十之一二。此非独弟所不能解也,汉魏以来诸大师未尝不强为之说,然其说终不可通。以是知先儒亦不能解也。其难解之故有三:譌阙,一也(此以《尚書》为甚);古语与今语不同,二也;古人颇用成语,其成语之意义与其中单语分别之意义又不同,三也。”众学者对《诗经》的解读从古至今争论不休,很多说法至今也没有形成定论。比如在《诗·鄘风·墙有茨》这首诗的理解上,无论是从诗的主旨还是从词的训诂来说,都存在着很大的分歧。

《诗·鄘风·墙有茨》云:

墙有茨,不可扫也。中冓之言,不可道也。所可道也,言之丑也。

墙有茨,不可襄也。中冓之言,不可详也。所可详也,言之长也。

墙有茨,不可束也。中冓之言,不可读也。所可读也,言之辱也。

该诗的内容与主旨向来争议较大,未有定论。根本原因是各家对于诗中“中冓”一词的训释颇有歧议。因此准确理解该诗及把握其主旨,对“中冓”一词的训释,可谓是其关键。

一、关于“中冓”的前人成果回顾和评述

常燕娜曾对历来关于“冓”以及“中冓之言”的不同理解做过很好地梳理,为方便讨论,今将其整理出的各种观点转引如下:

第一,“中冓”即“中夜”,“冓”有夜晚 、晦暗之意;

第二,“冓”用作动词,作“構成”解;

第三,“冓”用作“诟”,有耻辱之意;

第四,“冓”用作“媾”,媾和、交媾;

第五,指材木堆积、搭建的房屋,引申为内室。

目前所见对于“中冓”一词的考辨,大抵如此。根据常燕娜给出的材料,可做如下评述:

第一,“中冓”为“中夜”,“冓”有夜晚、晦暗之意。《韩诗》云:“中冓,中夜。谓淫僻之言也。”《广雅·释诂》曰:“㝤、昔、闇、暮,夜也。”《玉篇·宀部》:“㝤,夜也。《诗》曰:‘中㝤之言’,中夜之言也。”又云:“㝤”本亦作“冓”。王先谦在《诗三家义集疏》中引各家观点亦推断“冓”当为“㝤”的借字。但《说文》却未见“㝤”字。《汉书·文三王传》卷四十七太中大夫谷永上疏曰:“帝王之意,不窥人闺门之私,听闻中冓之言”。晋灼曰:“冓,《鲁诗》以为夜也。”由此可见,《韩诗》、《鲁诗》皆以“冓”为“㝤”,“冓”有夜晚、晦暗之意,认为“中冓之言”即夜中私密之言,引申为闇昧之言、淫僻之言。但是林义光认为:“鲁、韩说中冓为中夜,则于字义无据”。并且他指出《韩诗》把“中冓之言”引申为“淫僻之言”,盖随意引申,难以服众。

第二,“冓”用作动词,構成。郑玄《笺》曰:“内冓之言,谓宫中所冓成顽与夫人淫昏之语。”将“冓”理解为“冓成”,用作动词。但是郑玄在《周礼注》中提到“阴讼,争中冓之事以触法者……就之以听阴讼之情,明不当宣露。”这里的 “中冓之事”为“不宜对外宣露之事”,“冓”显然不是冓成义。“冓”字的这两个释义出入很大,让人迷惑。

第三,“冓”读作“诟”或“垢”,有耻辱之意。马瑞辰称:“《桑柔》诗‘维彼不顺,征以中垢’,《传》:‘中垢,言闇冥也’。王尚书曰:‘中,得也。垢当为诟,耻辱也。谓行不顺以得耻辱。’今按此诗“内冓”亦当读为“内诟”,谓内室诟耻之言。”因此得出“冓”读作“诟”,有耻辱之意。但是,“冓”以两义释之,一曰“闇冥”,一曰“耻辱”,于训不合。

第四,“冓”用作“媾”,媾合。《传》:“中冓,内冓也”,《笺》:“谓宫中所冓成淫昏之语”,《疏》云“冓合淫昏之事”。王先谦总结此三家观点,得出“冓”读为“媾”,释“冓”为“媾合”,且认为不同三家而与韩说“淫僻之言”意不相远。在近代,闻一多亦认为“中冓”之“冓”,当读若媾,指性交,交媾之事。此外,房振三补充论述“冓”与“媾”声韵相通,“中冓之言”亦“中媾之言”,谓“公子顽与惠公之母媾合中之言” 。解读“冓”为“媾合”与《韩诗》云“淫僻之言”性质相同,盖基于全诗诗意,引申得出。

第五,“冓”用作“構”,交积材。“冓”作“構”讲,“中冓之言”即为“室中之言”。《说文解字》:“冓,交积材也。象对交之形。”陈奂《诗毛氏传疏》称:“‘中冓’与‘墙’对,称‘墙’为宫墙,则‘中冓’当为宫中之室。……应劭注《汉书》云:‘中冓,材構在堂之中也。’構与冓同,堂当作室。凡室必积材盖屋,故室内谓之冓,毛意或当如是。”朱熹也释:“‘中冓’为‘舍之交积材木也’。”颜师古曰:“冓,谓舍之交积材木也。”然而,王先谦《诗三家义集疏》极力反对释“冓”为“舍之交积材木”,认为是“望文为说,失之愈远矣。”

二、与“中冓”相关的出土文献提供的

各家对“中冓”一语的考释不尽相同,因此对“中冓”一词有重新考证的必要。幸而,2016年9月18日晚黄德宽先生在河南大学的讲座中披露了一例新材料,即今本《墙有茨》“中冓”一语,在安徽大学藏战国竹简《诗·鄘风·墙有蒺藜》[17]有关材料中写作“中(夕录)”。[18]“(夕录)”、“冓”这则异文材料为我们正确理解“中冓”之“冓”提供了宝贵线索。

其实,在黄德宽先生披露这则材料之前,“(夕录)”作为时间名称,己早见于甲骨文。黄天树先生在《殷墟甲骨文所见夜间时称考》一文中指出[19]185-188:

1、辞有“中录”一语……一类是地名。……另一类是时称。……卜辞中表示夜间的时称往往加上“夕”旁。如宾组卜辞里“昧喪(爽)”的“爽”字,或写作“喪”(《合》6037):或写作从夕、从丧(《合》15738,13751、13752)。……下列这条记有“中录”的卜辞,在“录”字旁边加上“夕”旁。……(《合》 14103)中的“中”之“”,从“夕”从“录”,从字形从“夕”这一点也透露出它是一个夜间的时称。……我们推测卜辞表示“中夜”的语词很可能就是“中()”。“中”之“中”表示夜间之中点,等于“中日”之“中”表示白天之中点一样。……“”字也作“”,应为同一个字。……“”可能可能是“中夕录”之省。

现在看来,黄天树认为“夕录”是时间称谓,非常可信。在黄天树发表这一观点之后,冯时先生亦撰文对“中夕录”的相关问题作详细论断,亦认为“中夕录”在甲骨文中也可用作计时之语,并对相关材料进行了深入分析。冯时在《殷代纪时制度研究》 一书中提到,殷代纪时制度有“中录”或作“中夕录”,或省作“录”或“夕录”。[20]308-310这在卜辞尚存较完整的资料。卜辞云:

( 60)乙亥卜,今日至于中录……(《屯南》2529)

(61)(61)……惠……壬其雨?不……中录允……辰亦……风。(《合集》13375正)

( 62)丁酉中录卜,在兮贞:在幼田邯其以右入臿,亡灾?(《合集》35344)

( 63)戊辰[卜],贞:翌辛亚迄以众人臿,丁录,乎保我?(《合集》43)

(64)……唯……中夕录……内……嘉?二日……(《合集》14103)

(65)癸卯卜,贞:旬?四月。乙巳夕录雨(《合集》20964)

诸辞中“中录”或“中夕录”或省称作“录”与“夕录”。“录”字或从“夕”为意符,表示“中录”为夜间时称。

“中录”,在文献中则作“中夜”、“中夕”、“夜中”或“夜半”,于放马滩秦简又作“夜中”。《春秋经·庄公七年》:“夜中,星陨如雨。”杜预《集解》:“夜中者,以水漏知之。”陆德明《释文》:“夜中,夜半也。”伪古文《尚书·囧命》:“中夜以兴。”孔颖达《正义》:“夜中者以水漏知之漏者,昼夜百刻,于是春分之月,夜当五十刻,二十五刻而夜半也。”“中日”的称谓意味着白昼的中点,那么,“中夜”应为全夜的中点。古人计时,如果要准确测得夜半时刻,就必须借助一些较精确的计时仪器或工具,在古代主要计时仪器是漏壶。古人经过长期的观测,定出每日日出和日落的时刻,取其中点,这才能求得夜半的时刻。卜辞中的“录”字乃漏壶计时的象形字,因此“中录”之意即为中漏或漏刻记录时间于正中。而商代“夜半”正称“中录”,“中录”就应该是全夜的中点,也就是夜半,“中录”之“中”意同“中日”之“中”。

在《清华简》发表之后,郭永秉把《清华大学藏战国竹简(一)》首篇<尹至》一文中的“夕录至在汤”句与甲骨文中计时词“中夕录”联系起来并通盘考查。在解释清华简《尹至》一文中的“夕录至在汤”句时,郭永秉先生认同黄天树的观点,“夕录”是一个表示夜间的时称,“中”即“中点”的说法,认为“中夕录”即“夜半”,并从该字的字形和辞例来说明其本义是表示夜间的时称,论述“夕录至在汤”即伊尹在夜里的某个时刻来到了汤之处。[21]48-52同样的,李守奎先生在《清华简<周公之琴舞>与周颂》一文中认为《琴舞》第七章“余夕录(录)思念,畏天之载”的“夕录思念”和《尹至》“夕录至在汤”的“夕录”都是表示夜半的一个时称。[22]76这与韩、鲁诗解释的“中苒,中夜”不谋而合。蔡哲茂对这一问题也进行了论述,[23]此不赘。

由此可知“中夕录”作为计时词语指中夜,可以确定下来。那么,安徽大学藏战国竹简《诗·鄘风·墙有蒺藜》中“中夕录”一语也当如此理解,再联系今本《墙有茨》“中苒”一语的第一种观点:“中冓”即“中夜”,进而论证了今本《诗·鄘风·墙有茨》“中冓”的释义。

“中夕录”作为计时语指“中夜”,这对我们解决《诗·鄘风·墙有茨》的意旨提供了很好的证据。我们指出“中苒”之“冓”为“中夕录”之“夕录”的音近借字,“中夕录”即“中夜”,上文的第一种观点为正确的,下文为此作详细的论证。

三、“冓”“夕录”语音关系的论证

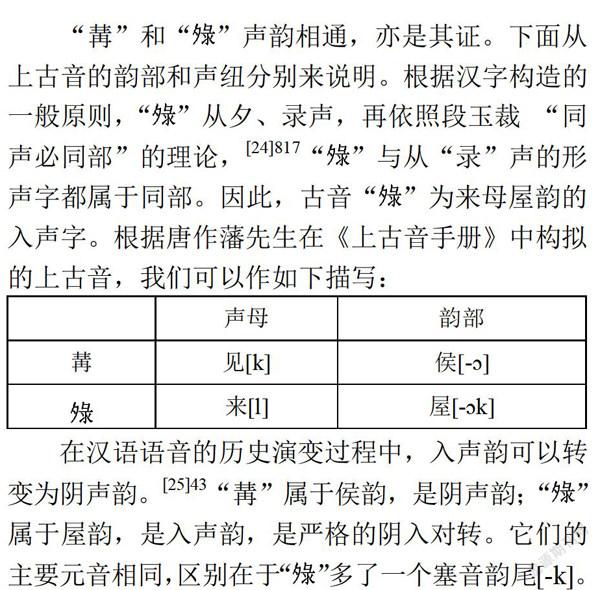

“冓”和“夕录”声韵相通,亦是其证。下面从上古音的韵部和声纽分别来说明。根据汉字构造的一般原则,“夕录”从夕、录声,再依照段玉裁“同声必同部”的理论,[24]817“夕录”与从“录”声的形声字都属于同部。因此,古音“夕录”为来母屋韻的入声字。根据唐作藩先生在《上古音手册》中构拟的上古音,我们可以作如下描写:

在汉语语音的历史演变过程中,入声韵可以转变为阴声韵。[25]43“冓”属于侯韵,是阴声韵;“夕录”属于屋韵,是入声韵,是严格的阴入对转。它们的主要元音相同,区别在于“夕录”多了一个塞音韵尾[-k]。

李家浩先生说,在形声字中,见、来二母的字有互谐的情况,并举如例证明:“吕”属来母,从“吕”声的“莒”属见母;“柬”属见母,从“柬”声的“阑”属来母;又如“谷”有古禄切、卢谷切两读,前一读音属见母,后一读音属来母;“鬲”《诗·鄘风·墙有茨》“中冓”释义新证有郎击切,古核切两读,前一读音属来母,后一读音属见母。[26]340在上古音中,“冓”是见母,“夕录”从“录”声应是来母。于此可见,“苒”、“夕录”二字古音十分接近。

《孟子·梁惠王上》:“狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发。”杨伯峻先生引《汉书·食货志》“孟子亦非‘狗彘食人食而不知检”’,以及颜师古《注》说:“言岁丰熟,菽粟饶多,狗彘食人之食,此时可敛之也。”[27]8说明“检”是“敛”的通假。此外,王力先生亦认为:“检,通敛”。[28]287-288上古汉语中“检”属于见母,“敛”古属来母,此亦为见母和来母二者互谐的例证,进一步证明“冓”和“夕录”可以互通。

《说文解字》中亦存在着大量类似现象。如:《各部》:“各,异辞也。”[14]28宋代音作“古洛切”,属见母。[30]而以下各字许慎明确指出是形声字,都以“各”作声符,声韵为来母。

“骆,马白色黑鬣尾也。从马各声。”[14]198宋音卢各切,属来母。

“洛,水出左冯翊德北夷界中,东南入渭。从水各声。”[14]225宋代音注作卢各切,属来母。

“落,凡艸曰零,木日落。从洛声。”[14]17宋音卢各切,属来母。

“络,絮也。一日:麻未沤也。从糸各声。”[14]277宋音卢各切,属来母。

“略,经略土地也。从田各声。”[15]292宋音乌约切,为影母。《广韵》作力灼切,属来母。

“辂,车軡前横木也。从车各声。”[14]303宋音洛故切,属来母。

以上《说文》中这些形声字,皆以“各”为声符,但是后来的读音与其反切注音不同。那是因为语音在历史的进程中不断发生变化,这些字分化为见母(现代汉语普通话里为g和j)和来母(现代汉语普通话里为1)两种。

此外,见母与来母互谐,在方言中大量存在。如江苏仪征方言中,读“南京”如“南令”,“京”属见母,而“令”属来母;现代汉语普通话中亦存在大量读见母的字,在现代甘谷话中,读如来母的情况。马建东已详细论述,[30]81-83此不赘。

上文中,上古文献《孟子》中见母和来母互通的文字用例、《说文解字》以见母为声符的形声字中也有属来母的、以及现代方言中保留的一些语音材料,再结合李家浩先生的观点,可充分说明见母、来母二者古音关系十分密切,可以互通或者同纽,为我们论证“苒”与“夕录”声韵相通提供了有力的证据。四、对《墙有茨》主旨的阐明

最后,回到《诗·鄘风·墙有茨》这首诗的诗旨上。毛序:“卫人刺其上也,公子顽通乎君母,国人疾之,而不可道也。”郑笺:“宣公卒,惠公幼,其庶兄顽烝於惠公之母,生子五人。”孔疏:“诗者,刺卫宣公之诗。”依《序》、《笺》所述,《墙有茨》是一首讽谏的诗。[31]313王先谦注意到《史记·卫世家》中未提及《左传》所说“昭伯通宣姜,生戴公等人之事”,而且司马迁向来沿用《鲁诗》,由此可知《鲁诗》不认为《墙有茨》一诗的主旨是讽刺公子顽通君母之事。而且《左传》记载的春秋时期五件“蒸”婚之事,只是客观地记载并没有评述。顾颉刚先生曾说过这种做法在当时是“团结宗族的一个办法”,并且是被当时社会认可的。[32]他们的五个孩子其中有两个儿子在卫国继位为君,有两个女儿聘娶到别国做国君夫人,这可谓是有力的证据。而汉代的婚姻观念与春秋时期己大有不同,所以《诗序》谓“卫人刺其上也,公子顽通乎君母,国人疾之,而不可道也。”汉代儒学者斥责昭伯“烝”宣姜之事。晁福林先生认为“中苒之言”为“夫妻间的枕席辞语,只应室中言,而不可传扬于外”,[33]137-143即只是闺阁密语,不涉及讽刺卫国统治阶级的淫乱生活。《孔子诗论》(早期的儒家学者对部分《诗经》篇目主旨的论述)是目前所见最早研究《诗经》的著作,对部分《诗经》篇目的理解更接近《诗经》的本义。上博简《孔子诗论》28号简记载了孔子对《墙有茨》诗旨的评析,为我们探求该诗主旨提供了可靠的资料。该简现今残存17个字,“亚(恶)而不悯;《墙又(有)芥(茨)》慎(缜)密而不智(知)言;《青蝇》智(知)……”[34]其中“慎(缜)密而不智(知)言”是对《墙有茨》诗旨的讨论(专家认为“慎密”或读若“缜密”)。全诗三章,每章以墙头的蒺藜起兴,强调“不可扫也”、“不可襄也”、“不可束也”。毛传解释除掉“茨”会破坏墙;郑笺认为“茨”为恶物;孔疏说:“上有蒺藜之草,不可扫而去之,欲扫去之,反伤墙而毁家。以兴国君以礼防制一国《三峡论坛》2019年第4期,总第336期之非法,今宫中有淫昏之行,不可灭而除之,欲除而灭之,反违礼而害国”。[9] 215比较这三种说法,毛诗说法较为准确。再联系简文“缜密而不知言”,其意图是说墙上生长的茨有阻隔的作用,可以起到削弱枕边话外泄的作用,因此强调“不可扫也”、“不可襄也”、“不可束也”。

另外,简文中的“不知言”意思是说夫妻即使在室内的枕席之言也应注意言语,不能任意胡说。诗中所谓“中冓之言”、“不可道”、“不可祥”、“不可读”,认为“言之丑也”、“言之长也”、“言之辱也”,也就是强调的这一点。清儒方玉润认为《墙有茨》是告诫人们“虽闺中之言,亦无隐而不彰也”,应该要慎言。[35]156那么把“中苒”解释为夜半也就更符合诗的主旨。夜半的时候,人们干了一天的农活,正是休息的时候。夜深人静,室中只有与自己的關系紧密的人,少了白天干活是的劳累,也少了他人的窥视,更容易让人放松警惕,说起话来更加随意。因此《诗·鄘风墙有茨》告诫人们夫妻之间的枕席之言应慎言,警戒言语。

结语

综上所述,我们从文字、音韵出发,结合出土文献材料,指出“苒”的本字当是“夕录”,“夕录”训“夜”,并从文例、诗旨等角度进行了论证,说明“中苒”即“中夜”,也就是夜半的意思,由此可准确把握此诗的诗义。今天我们可以借助考古看到前人看不到的珍贵资料,所以应利用这些材料对传世文献作进一步研究,帮助我们对古文字进行更准确的考释。

注释:

[1](清)王国维:《与友人论<诗><书>中成语书》,黄爱梅点校,《王国维手定观堂集林》,浙江教育出版社,2014年。

[2]常燕娜:《从出土文献看<诗经·墙有茨>“冓”字的训诂》,《丝绸之路》,2015年第4期。

[3]袁梅:《詩经异文汇考辨证》,齐鲁书社,2013年。

[4](清)王念孙:《广雅疏证》,中华书局,2000年。

[5](南朝)顾野王:《大广益会玉篇》,中华书局,1987年。

[6]工先谦撰,吴格点校:《诗三家义集疏》,中华书局,1987年。

[7](汉)班同:《汉书》,中华书局,1962年。

[8](清)林义光:《诗经通解》,中西书局,2012年,林义光作此批评,是凶为当时他没看到有力证据,“夕录”字这一材料还没有被人们发现。

[9]李学勤:《十三经注疏·毛诗正义》,北京大学出版社,2000年。

[10]李学勤等:《十三经注疏·周礼注疏(上·下)》《十三经注疏》整理委员会整理,北京大学出版社,1999年。

[11](清)马瑞辰等:《毛诗传笺通释》,中华书局,1989年。

[12]房振三:《(诗经·鄘风·墙有茨“中冓”)正诂》,《东方论坛》,2008年第3期。房振三认为同一“謇”字兼释两义,一为“夜”,一为“闇冥”,于训不合。笔者认为“闇冥”乃“夜”之引中义,不属于兼释两义。但此处确是一词兼释两义,所以于训不合。

[13]闻一多:《诗经的性欲观》,《闻一多全集》(第三卷),湖北人民出版社,1993年。

[14]许慎:《说文解字》,大徐本,中华书局,2013年。

[15](清)陈奂:《诗毛氏传疏》,商务印书馆,1933年。

[16](宋)朱熹:《诗集传》,中国书店,1985年。

[17]马瑞辰《毛诗传笺通释》“传:茨,蒺藜也。…‘茨”是“蒺藜”的合音。

[18]材料来自微信公众号“黄河文明”发布的一则新闻《安徽大学黄德宽教授应邀到我中心讲学》,http://mp.weixin.qq.com/s?biz=MzA4NjUINjY5NA==&mid_ 2649648248&Uilx=2&sn=15ehhldfh743 803 a4 8199def355 a43 6f&scene=23 &srcid=0920JalBZpNVNVgu55i6NyEL#rd-2006年6月20日。

[19]黄天树:《黄天树古文字论集》,学苑出版社,2006年。

[20]冯时:《殷代纪時制度研究》,刘庆柱主编《考古学集刊》,科学出版社,2006年第16辑。

[21]郭永秉:《清华简<尹至>“夕录至在汤”解》,《清华简研究(第一辑)——清华大学藏战国竹简(壹)国际学术研讨会论文集》,中西书局,2012年。

[22]李守奎:《清华简<周公之琴舞>与周颂》,《文物》,2012年第8期。

[23]蔡哲茂:《渎契札记三则》,中国社会科学院历史研究所先秦史研究室网站,http://www.xianqin.org/hlog/archives/8725.htm.2017年6月27日。

[24]段玉裁:《说文解字注》,上海古籍出版社,1988年。

[25]唐作藩:《音韵学教程》,北京大学出版社,2016年。

[26]李家浩:《郭店楚简研究》,辽宁教育出版社,1999年。

27]杨伯峻:《孟子译注》,中华书局,2010年。《诗·鄘风·墙有茨》“中蓠”释义新证

[28]工力:《古代汉语》,中华书局,2009年。

[29]宋太宗雍熙三年,徐铉等奉召校订《说文解字》,称为 大徐本。本文采用大徐本所做的反切。[30]马建东:《甘谷方言与<说文解字>同声字说明的问题——古音见母、来母或同纽系列文章之二》,《天水师范学院学报》,2010年第30卷第1期。

[31]阮元:《十三经注疏》,中华书局,1980年。吴闓生《诗义会通》引毛序并加案语:诗意白明。可见,吴闓生同意毛序所说。

[32]顾颉刚:《由“烝”、“报”等婚女囡方式看社会制度的变迁》,《文史》,1982年第14辑。

[33]晁福林:《孔子如何评析论“言”三诗一一上博简<诗论>第28简补释》,《中国文化研究》,2010年秋之卷。

[34]马承源:《上海博物馆藏战同楚竹书(一)》,上海古籍出版社,2001年。

[35](清)方玉润:《诗经原始》卷四,中华书局,1986年。