流滑型窝崩水流运动和地形变化概化模拟试验

牛晨曦,张幸农,应 强,假冬冬

(南京水利科学研究院 水文水资源与水利工程科学国家重点实验室,江苏 南京 210029)

流滑型窝崩是长江中下游河段经常出现的一种岸滩崩塌现象。此类窝崩规模一般都很大,崩塌后的岸滩外表呈窝塘状,最终在岸线形成长、宽均在百米以上的窝塘,滑落的土体体积可达数十万甚至上百万立方米,造成河道洪漫滩地的塌陷或流失,不仅直接威胁堤防安全,形成防洪险情,而且往往引起河床横向变形,造成河势动荡,对沿江航运、桥梁、供水等方面均产生重大不利影响[1-3]。据统计,自1949年以来,长江江苏段发生崩岸260多次。关于长江中下游窝崩的形成与发展,存在较多观点或解释,主要是以事后经验性分析为主。多数观点认为窝崩主要由水流冲刷侵蚀河岸所造成,水动力因素在窝崩形成和发展过程中起关键作用。例如,陈引川等[4-7]认为,窝崩主要是主流顶冲形成深泓贴岸所致。水流冲刷岸坡变陡是崩岸的先决条件,当坡脚被淘刷,局部深槽楔入,造成水下坡度变陡,岸坡高度和坡度超过稳定限值后则产生崩塌;余文畴等[8- 9]利用扬州港窝崩抢护后的实测水流数据,分析得出窝塘内主流线沿崩窝的周边运动、水流做回旋运动时不断扩散耗能、窝塘内岸边水位升高形成类似弯道环流的次生结构等结论。孙梅秀等[10]曾进行过窝塘内水流结构和泥沙运动的模拟试验,试验发现在窝塘出现后,河道主流有一股水流沿口门下侧进入窝塘,形成回流造成近岸冲刷,随后回流逐渐减弱形成新的淤积;余文畴等[11]通过室内水槽试验研究,认为窝塘口门内的水流基本上是脱离主流而在崩窝内形成回流;进入窝塘的水流集中程度大于流出窝塘水流的集中程度。张幸农等[12]针对流滑型窝崩进行了初步概化模拟试验,分析了窝崩的变化过程,得出窝崩发展过程中回流或环流强度一开始持续加大,后期逐渐减小的特征。但总体而言,针对流滑型窝崩模拟试验的深入研究尚少,持续开展相关试验研究很有必要。为此,基于前人研究结果,本次试验将进一步探索流滑型窝崩形成与发展过程中的水动力和地形变化特征。

1 水槽试验概况

1.1 试验水槽及其布置

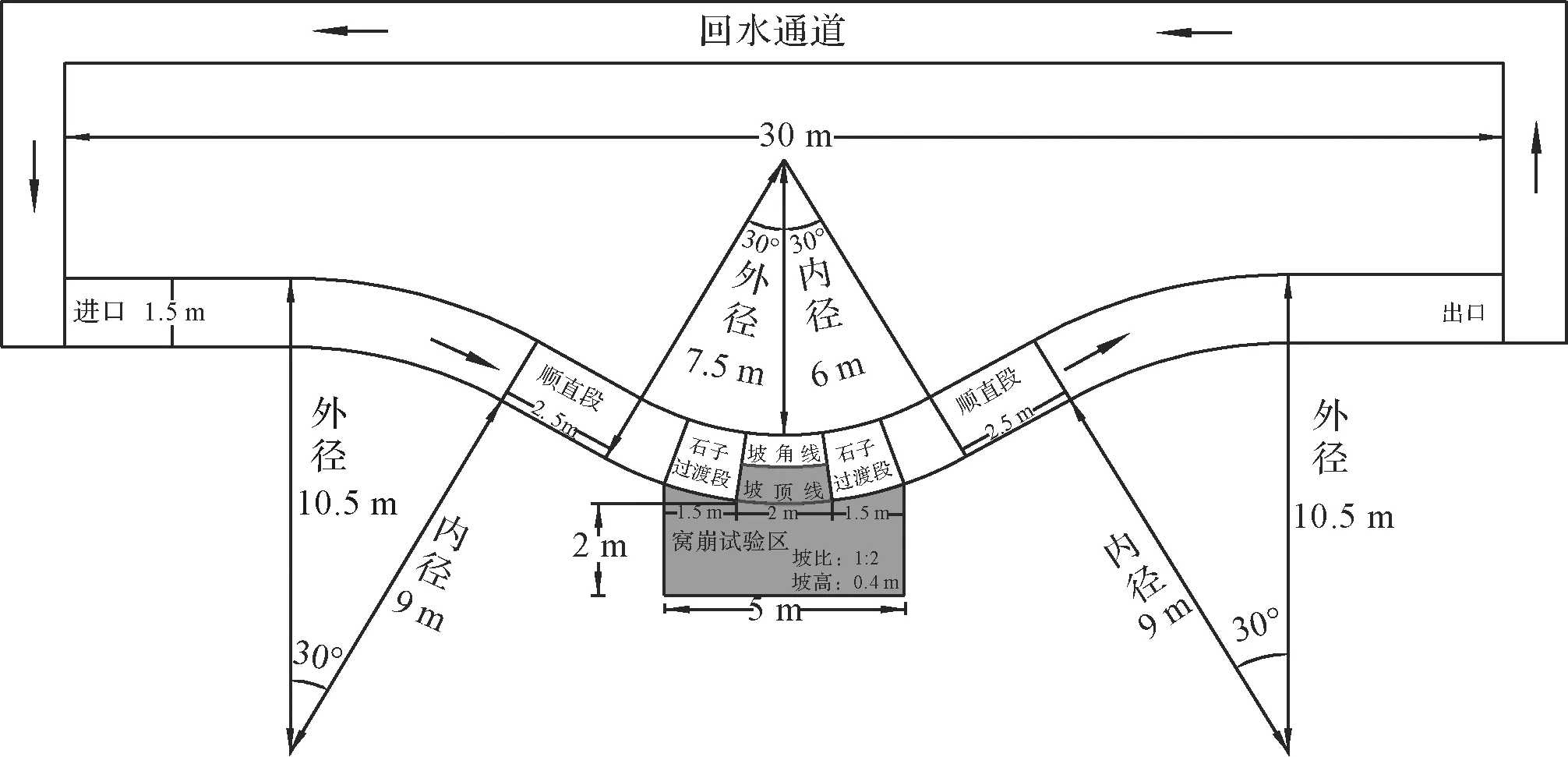

图1 水槽及窝崩区平面布置Fig.1 Plan layout of test flume and test area

为模拟弯道水流条件,将试验水槽设计成弯道形状,水槽长30.0 m,宽1.5 m。弯曲水槽共由3个弯段组成,两反弯段之间由直线段连接。试验段布置在中部凹岸弯顶范围内,试验坡体高0.4 m,坡比1∶2,水槽及窝崩区平面布置如图1所示。试验段以外的槽壁采用水泥粉刷的直立墙,在试验段上下设置石子过渡段,上段直壁逐渐变为斜坡,下段斜坡逐渐变为直壁墙,与试验沙体平顺相接形成1∶2边坡。

根据长江下游众多崩岸段岸坡土体特征,选用长江下游原体细沙制作试验岸坡,其中值粒径为0.225 mm,不均匀系数1.91,基本无黏性,内摩擦角36.5°。试验坡体制作后,在制样完成的沙体上取不同部位的土体进行干湿密度测量,确保不同组次的沙体性质相同。

1.2 试验组次

为研究典型流滑型窝崩不同发展阶段(形成阶段、发展阶段、稳定阶段)窝塘形态及口门附近水流特征,按窝塘发展不同程度(25%,50%,75%和100%)设置试验组次,同时试验还分别针对水槽主流来流流速60,70和85 cm/s而进行,其中重点是主流流速为85 cm/s时的4个试验组次。各试验组次的水流条件及相关参数见表1。

表1 试验组次及水流条件Tab.1 Experiment groups and flow conditions

注:窝塘深度指崩窝向后崩退在断面的长度。

1.3 试验方法及步骤

(1) 制作试验坡体,制作过程中在坡体顶面和坡面间歇洒水促进坡体密实,完成后在坡体上取不同部位土样进行干湿密度测量,确保各组次坡体土质基本相同;

(2) 试验开始前先往水槽放水至水深40 cm,2 h后,开启尾门,上游增大到相应流量,并控制尾门至水深为40 cm,形成明渠水流,试验结束时,上游停止放水并迅速关小下游尾门,让水槽内的水缓慢流出以防止破坏冲刷的地形;

(3) 当崩窝发展至预定程度时,采用水泥浆固定窝塘形态,并保持24 h;

(4) 在固定后的窝塘形态上,重复上述工况下的水流条件,采用ADV流速仪精细测量窝塘及口门附近的三维流场。

2 窝崩形成与发展

长江中下游河段众多流滑型窝崩实例表明,窝崩形成与贴岸水流冲刷密切相关。岸坡顶部局部边缘受水流冲刷后退,导致岸坡上部土体不断崩塌,形成窝塘并发展迅速。一般情况下,数小时后即出现窝塘,1~2 d 后就充分扩展,但滩顶至深泓的整个坡体基本稳定。与此同时窝塘附近伴随出现涡流或回流,形成土体崩塌的新的动力条件。本试验基本上模拟了这种现象,仅时间尺度上有所差异。依据表1中的1~4组试验照片(见图2),可反映流滑型窝崩的形成与发展过程。

(1) 试验时间0~12 min,为窝崩始发期。如图2(a)所示,岸坡局部边缘在外侧主流冲刷下略有崩塌,并形成小范围涡流,且涡流同样淘刷岸坡,滑落土体由主流带向下游,但此时窝塘尚未出现。

(2) 试验时间12~58 min,为窝崩发展初期(窝崩发展程度0~25%)。随着坡体上部边缘不断被淘刷,水面以上的土体产生剪切崩塌或绕轴崩塌。坡体边界被突破而形成窝塘,窝塘内开始出现回流,口门外则出现涡流,且回流范围和强度也随窝塘的扩大而增大,致使窝塘边缘土体继续产生崩塌。此阶段窝塘内回流和口门外涡流位于窝塘上端,如图2(b)~(c)所示;窝塘与外侧主流交界处的水流横向激烈掺混,由其产生的紊动切应力为窝塘内回流提供动力,回流则带走崩落土体至口门外,岸坡土体崩塌速率由慢变快,窝塘上部扩展面积大于窝塘下部。

(3) 试验时间58~94 min,为窝崩发展中期(窝崩发展程度25%~50%)。此阶段窝崩发展处于快速阶段,岸坡土体崩塌、窝塘扩大速率是整个窝崩期间最大的;窝塘内回流和口门外涡流已有下移,如图2(d)~(e)所示,但仍基本位于窝塘上半部,并无一股水流直接由窝塘下口门进入窝塘;窝塘内回流则是土体崩塌窝塘扩展的主要动力。

(4) 试验时间94~186 min,为窝崩发展成熟期(窝崩发展程度50%~75%)。此阶段随着窝塘面积扩大,水流阻力增大,岸坡崩塌、窝塘扩展速率开始变缓,窝塘内回流和口门外涡流已下移至窝塘下半部,如图2(f)~(g)所示,已可感觉到有一股水流由窝塘下口门进入窝塘,窝塘内回流强度则同样不断减小。

(5) 试验时间186~420 min,为窝崩发展稳定期(窝崩发展程度75%~100%),此阶段窝崩窝塘已大幅扩展,岸坡土体崩塌、窝塘扩大速率缓慢,回流中心已基本位于口门下端,如图2(h)所示,有一股水流由窝塘下口门进入窝塘,但形成的回流范围很大、强度很小。

图2 窝崩形成与发展过程

3 窝塘内水流运动和地形变化特征

3.1 窝塘内回流特征

窝崩的发生改变了河岸边界条件,必然导致近岸水流变化。从图2中可见,随着窝塘的扩展,窝塘内出现回流并不断产生变化。依据1~4组试验的三维流速测量结果,可得到窝崩不同发展阶段时窝塘内流速平面分布如图3(图中所测流速为表层流速),可以发现窝塘内水流具有以下特征:

(1) 窝塘内回流属于典型的空腔回流。主要由口门外主流与窝塘内静水摩擦而产生,具有明显的回流中心和边缘。中心流速可达35~45 cm/s,为口外主流的41%~53%。

(2) 回流形态、范围和强度随窝崩的发展而不断变化。窝崩始发期至发展中期(发展程度25%~50%)时,窝塘深度不大,回流平面基本呈椭圆形,明显纵向长、横向短,纵向基本可至整个窝塘,横向则可发展至外侧主流区域,回流中心强度处于上升状态,窝崩程度25%时为40 cm/s以上,窝崩程度50%时回流强度最大可超过45 cm/s;窝崩成熟期至稳定期(发展程度75%~100%)时,窝塘深度扩大,回流平面已趋向圆形,纵向上范围仍至整个窝塘,但横向上已处于窝塘内,充分发展时口门外主流甚至已侵入窝塘,回流中心强度则不断减小,窝崩程度75%时仍可为35 cm/s左右,窝崩程度100%时回流强度已衰减至30 cm/s左右。

(3) 回流中心也随窝崩的发展而明显变化。随着窝崩发展窝塘扩大,基本表现出回流中心向下和离岸的迁移规律。窝崩初始至中间阶段(发展程度25%~50%)时,回流中心偏于窝塘上侧,并且距离岸边很近;窝崩后期阶段(发展程度75%~100%)时,回流中心明显下移和远离岸边。这说明窝崩发展初期,回流动力主要冲刷窝塘上部,致使上半侧和中间部位岸坡坍塌严重,窝崩发展后期,回流动力已位于口门下端,正如以往研究[4]所述,有股水流从口门下方进入窝塘,造成窝塘下部冲刷崩塌更为严重。

图3 窝崩不同发展阶段窝塘内流速平面分布

3.2 窝塘地形变化

图4 窝塘边缘发展过程Fig.4 Development process of nest pond edge

随着窝崩的发生,窝塘附近地形也出现重大变化,图2中已反映其平面上的变化。同样依据1~4组试验结果,得到窝崩发展过程中岸坡边缘的变化(图4),以及窝塘上下典型断面(图4)的变化(图5)(图中起点距的原点为试验开始时的岸坡,当岸坡向内崩退,以负值计算)。从图4和5中可以发现窝塘地形变化具有以下特征:

(1) 从平面变化看,在窝崩初期,窝塘基本上是上下均有所扩展,但之后窝塘的扩展主要是在下半部分,说明初期之后,随着窝塘内回流下移,窝塘内侧边缘的淘刷崩塌主要在下半部分。

(2) 从断面变化看,窝崩初期岸坡主要受主流顶冲,岸线整体冲刷崩塌后退,初期之后窝塘形成,岸坡后退现象逐渐减弱,但窝塘周边土体在回流的淘刷下继续崩塌,窝塘边缘陡立,土体处于极不稳定状态,不断发生剪切崩塌或绕轴崩塌,其中窝塘中部最为明显。因而,从整体上看,最终的岸坡保持基本稳定,但上层土体崩塌并被水流搬运,形成向内横向拓展的半圆形窝塘。

(3) 从时间过程看,在窝崩初期和中期窝塘扩展迅速,在全过程前1/4时间内窝崩发展程度即达50%,之后发展速率减缓,尤其是窝崩发展程度75%后,窝塘内水流动力已不足以将崩塌的土体带入主流,因而窝塘上游端崩塌土体下滑至坡脚处,甚至出现淤积现象(见图5)。

4 结 语

通过典型窝崩水槽概化模拟试验,分析研究了窝崩形成与发展,以及窝塘水流运动和地形变化,得到以下几点结论:

(1) 流滑型窝崩主要是由水流冲刷和岸坡上部土体持续崩塌所形成,并且发展迅速,天然原型窝崩1~2 d后就充分扩展。

(2) 流滑型窝崩发展过程主要有始发期、发展初期、发展中期、发展成熟期和发展稳定期等阶段,其中始发期仅局部边缘略有崩塌,并形成小范围涡流;窝崩发展初期,岸坡崩塌、窝塘扩展速率由慢变快,窝塘内回流和口门外涡流位于窝塘上端;窝崩发展中期,岸坡崩塌、窝塘扩展速率最大,窝塘内回流和口门外涡流已明显下移;窝崩发展成熟期,岸坡崩塌、窝塘扩展速率开始变缓,窝塘内回流和口门外涡流已下移至窝塘下半部;窝崩发展稳定期,岸坡崩塌、窝塘扩大速率缓慢,窝塘回流中心已基本位于口门下端。

(3) 窝塘内回流属于典型的空腔回流,其形态、范围和强度随窝崩发展而不断变化;窝崩始发展至中间阶段,回流平面基本呈椭圆形,回流中心强度处于上升状态,窝崩程度50%时回流强度最大;窝崩成熟期和稳定期,回流平面趋向圆形,回流中心强度则不断减小。

(4) 窝塘地形同样随窝崩发展而变化。窝崩发展初期,窝塘平面上是上下均有所扩展,断面上岸线整体冲刷崩塌后退;之后,窝塘的扩展主要在下半部分,最终岸坡保持基本稳定,但上层土体崩塌并被水流搬运,形成向内横向拓展的半圆形窝塘。

本次研究采用水槽试验的研究手段,分阶段研究了流滑型窝崩不同发展阶段水流运动和地形变化的规律,试验研究结果进一步揭示了水流侵蚀岸坡的机理,不仅填补了天然窝崩观测资料缺失的空白,也将促进冲积河流河床横向变形的研究,有利于丰富和发展河流动力学理论。