禁果,我所欲也

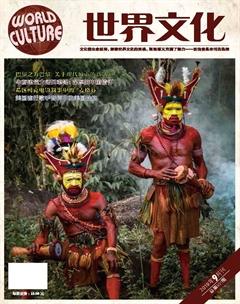

任东升 郑运仪

伊甸,我所欲也;禁果,亦我所欲也。二者不可得兼,舍伊甸而取禁果者也。永生,我所欲也;知识,亦我所欲也。二者不可得兼,舍永生而取知识者也。

——题记

“明有奇巧人曰王叔远,能以径寸之木,为宫室、器皿、人物,以至鸟兽、木石,罔不因势象形,各具情态。”明代的魏学洢在《核舟记》中记载的雕刻大师王叔远可谓“技亦灵怪矣哉”。与之相较,当代美国也有这样一位技艺非凡的瓷雕艺术家克里斯·安提曼(Chris Antemann)。她曾与欧洲赫赫有名的梅森瓷器强强联手,共同推出了以“禁果”为主题、由二十一件作品共同组成的瓷雕艺术品展。乍初一看,雕梁画栋、错彩镂金,琼林玉树、五色相宣;再待定睛细视,只见个中人物微睇绵藐、放任恣睢,妩媚多姿、风流蕴藉;无处不有的玉盘珍馐、佳肴美馔并着那裁红点翠、衣香鬓影,呈给看众好一个玲珑剔透、精美绝伦的微型世界。克里斯提到自己受18世纪洛可可(Rococo)艺术风格影响极大。在其作品中,轻结构的花园式府邸一目了然;辅以嫩绿、粉红、明黄等明快活泼的浅色调,描绘衣着单薄的神话人物、细腻繁复的家具摆设以及叫人垂涎欲滴的果品茶点,反映现代社会里物欲横流、迂谈浮夸的现实生活。在这成套的艺术中,有两件左右对称、分立于亭阁两侧、又为它景所环簇的烛台状作品一齐组成了“智慧果”的单元主题。

“智慧果”亦即“禁果”、“分别善恶果”,取自《圣经·旧约》中的“伊甸园”故事。古往今来,东西方世界都对其议论良多。人们总爱围绕“禁果”这一意象和线索,探讨人类知识的来源、禁果的内涵和妙效、亚当夏娃取食禁果的初衷、诱惑者蛇的身份以及耶和华神行为背后的思考等等。然而要想揭示“禁果”的奥秘,必也先从人谈起。诸君不妨试想倘使当初亚当夏娃循规蹈矩地严守禁令,那世上永远只有一男一女两个人,懵懂地生活在不解凡忧的伊甸乐园中,根本不会有我们子孙后代什么事。而禁果也没什么太大的讨论价值:不与人发生联系,禁果的妙效无从体现,它的存在也就无甚意义了。故而欲说禁果,必和人结合起来,而这里所说的人,指的就是圣经故事里人类的始祖——亚当和夏娃。对这二人首先要谈及的,就是他们夫妻的一体性。由此出发便能恰当理解夏娃分食禁果、亚当纳妻美意的原因。

夫妻原本是一體

起初,亚当是耶和华拂尘作身、渡气为魂、仿就自身模样造得的人。这人整日生活于伊甸之中,优哉游哉、好不快活。美中不足的是,日子长了,难免寂寥;园中飞禽游鱼走兽,事物繁多,也缺个帮手。出于此二种考虑,耶和华趁亚当入睡,取其肋骨,又造一人。待亚当梦醒相见,心中何等欢欣快慰!怎么不呢?十指尚且连心,何况这人是他骨中骨、肉中肉,她与他本就是一体。试问有谁不爱惜自己呢?自是愈看愈爱、情深意厚矣。他依着自己的属性,给那深深眷恋着、立在跟前的美妙人儿取名——女人。女人的诞生直接宣告了:妻子是丈夫的一根肋骨,丈夫是妻子体魄生成的原料,彼此少了谁都要感到身有缺、心有憾。这夫妻本是一体,从骨肉到精神都是高度契合、不能离散的。

后来情节的发展,也无不体现这夫妻二人、一体难分的特点。因着蛇的怂诱,夏娃对那禁果起了馋念。可她非是因着那果视之娇艳欲滴、又可饱腹充饥的缘故,而是为着吃后能同神一般明辨善恶而在心中渴慕不已。夏娃不怯死吗?当然畏惧,可她还是毅然决然地吃了。不仅自己吃了,她还要与亚当分享。有人揣度夏娃的行为实则暗藏祸心——心想自己违了禁,又不愿一人受罚,夫妻两个同在一处总好过自己一人孤寂;丈夫又一向受神眷顾,倘使他也犯了规,神没准会因着爱屋及乌而网开一面。可这般解读真真是冤屈夏娃了。且不说伊甸园内尽善尽美,亚当夏娃为灵之长更为尤甚;尽管吃了禁果会生出分别心来,可先吃下禁果的夏娃却未先于亚当意识到彼此皆是赤裸而心生羞怯。这证实此时禁果还未在夏娃身上起作用。那要到何时,禁果的效用才得以发挥呢?《创世记》原文中是这样说的:“女人就摘下果子来吃了;又给她丈夫,她丈夫也吃了。他们二人的眼睛就明亮了,才知道自己是赤身裸体。”读到此处,方才恍然大悟,原是这夫妻本是一体,妻子先吃了不起作用,必得双双食用,这才见效呐!如此,夏娃分食禁果的初衷自然与分别心无关,而全然是出自夫妻间纯洁的爱意和毋分彼此的濡沫之情。彼时亚当面对夏娃递来的禁果必也焦心似焚,难做取舍,但他终究接受了妻子的美意,想来他的缘由也与夏娃同出一辙:渴望知识且忠于所爱。直至禁果在他俩身上起效用以前,这对夫妻真正是身心一体、言行一致。

大于生死的“禁果”

文艺复兴时期,在约翰·弥尔顿(John Milton, 1608—1674)的笔下,蛇是堕落天使撒旦的化身,引诱着人类反抗神权、解放人性、求真求知;而20世纪心理分析学派的创始人弗洛伊德(Sigmund Freud, 1856-1939)则将蛇视作人本身压抑着的、无意识的原欲,并逐渐从沉睡中苏醒。尽管对蛇的解释众说纷纭,但它促成的结果却是板上钉钉、无可辩驳的。耶和华神早已告诫过二人分别善恶树上的果子不可吃,因为吃的日子必死。可这二人又是为何罔顾性命、背弃神意呢?道理很简单,虽然贪生惧死乃人之本性,但浑噩无知地活着却比不得掌握知识、明辨善恶更有意义。如使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?亚当夏娃背神抗命食禁果,自是所恶有甚于死。人类的老祖宗是这样的,同样的基因还一直传给了后代。匈牙利诗人裴多菲(Pet?fi Sándor, 1823—1849)《自由与爱情》一诗自写成便广为传颂:“生命诚可贵,爱情价更高。若为自由故,二者皆可抛。”如此看来,在世人的心中,确有什么高过生死。而知识就是人类超拔自身、像神一般地认识和改造世界的利器。

“禁果”并非给人类带来了具象的知识,而是起着点亮双眼、启发蒙昧的作用。亚当夏娃吃下禁果后的第一个变化是显而易见的,彼此间突然意识到对方与自己皆是赤身裸体、一丝不着,即刻羞怯地无地自容,手忙脚乱地扯下离着最近的无花果叶来遮身蔽体。毫无疑问,这是人类性意识的觉醒,对人类的延续意义重大。不难想象,在那样一个混沌初开、始有人类的远古时代,关乎人类生存和毁灭的、最深刻的知识、最亟待探寻的奥秘不正是繁衍与孕育吗?《圣经·旧约》的原文最早是用古希伯来文写成的,在那古老的文字中,蛇与知识都有性爱的含义。

紧接着,亚当与夏娃的第二个变化很快就得以呈现。这夫妻二人吃下禁果后,终日踞蹐不安,既为背约而心生愧悔,又恐神曾言及的生死惩罚。但耶和华终究是来了,亚当和夏娃躲躲藏藏、不敢面见。神见此即心知肚明。可这二人却急于辩脱、推卸责任:亚当说是你给我的那女人叫我吃的;夏娃说是蛇引诱我,我才吃的。他们看似讲述了事实,谁也不肯承认做决定的却是他们本人。看到这里,不禁叫有道德感的读者心中一颤,莫非“夫妻本是同林鸟,大难临头各自飞”罢了?其实,是禁果叫他们生出了分别心,我与你不再是完全无意识的一体,我本人已是世上独有的存在。这就解释了为何前番二人浓情蜜意、甘愿同生共死,而此时为求自保,将罪责假手他人。实际上,性意识的觉醒,本身已是分别心生发的一种体现。

值得一提的是,在东西方两大宗教中,都以“果”来做“智慧”的载体。基督教有“智慧果”,佛教则有“佛果”,二者兼有异同。所谓 “佛果”,即指成佛,是持久修行所得之果,又称佛位、佛果位、佛果菩提。修行之人,至因缘成熟之际,方能觉悟证果。又因佛教有大、小乘之分,两派各自对修行的过程及每一过程证得的成果在划分和命名上都不尽相同:依着悟道境界的高低,小乘佛教将证得的佛果分四种,其中四果阿罗汉为最高果;大乘则将果位称为“地”,共分“十地”,最后证得的果位才称佛果。

“佛果”与“智慧果”相同之处在于此二者皆是反映人类的神话隐喻思维:果有形而智慧无形,以有形之果比无形之智慧,能叫男女老幼、普罗大众皆晓智慧存在。此外,持戒修行者要从三果阿那含继续证得阿罗汉,得需进一步断除色界及无色界的贪、我慢之心、掉悔之心以及痴心五类。此处所说的“戒除痴心”则与亚当、夏娃吃的“禁果”有异曲同工、名异实同之效。“痴”即无知,既是对因果无有所知,又是对是非无从明辨;“禁果”则是分别善惡树上所结之果,吃了自能教人明辨善恶。然则不同于“智慧果”,“佛果”并非每个人都能证得。佛陀曾说:“众生度不尽”、“无缘不能度”。与上帝耶和华不同,耶和华手中握有创造的神力,而佛陀只是对这世间万事万物、各中奥秘无所不知罢了。佛果虽喻为“果”,却依然抽象;人皆可求,却求之甚难。相较之下,“伊甸园”里知识树所结之“果”虽起初为神所禁,可一旦被人求取却能福泽后代、利及子孙,取得妇孺皆知的效“果”。

人探求知识,犹如普罗米修斯盗取天火。凡是觊觎知识的,都受到了严厉的惩处。蛇被罚终日伏地行走,并与人互相仇视:蛇每见人,必咬其后跟;人每见蛇,必击其七寸。夏娃被罚受怀胎生育之苦,她的地位也遭到降级——“你必恋慕你丈夫,你丈夫必管辖你(《圣经·创世记》)”,神令其在精神和行为上都受到男人的牵制。亚当也同样没有逃脱惩戒,不似在乐园中饮食无虞,神罚他终生受劳作之苦才得以勉强果腹。此外,还有一项罪罚早已言明——死亡。人既从土里生,终回土里去。“尘归尘,土归土”,一切生命都将归附尘土。依着各自的特征和所受的惩罚,亚当的名字意指泥土,而夏娃则象征着生命,成了名副其实的人类之母。

即便如此,在“父亲”耶和华的眼中,他依旧深爱着自己这双不谙世事、天真烂漫,胆小羞怯却又稚嫩可爱的儿女。他虽震怒,却还为儿女的命数忧心不已。本着慈父的关怀,又为他俩裁兽皮制了衣物。既是如此,神又何故非得赶他们走呢?后果既成,覆水难收,已有分别心之人不再被容许存于伊甸之中了。分别人我,也就滋生了善恶;而善恶并存,方才能辨。尽善尽美的伊甸只容善存,不容恶行。夫妻二人走后,神恐已有辨识能力的他们又慕求永生,故而派了天使基路伯手持利刃,终日把守于伊甸要道。

人终究是从乐园被逐出去了,为求知识可谓是付出了惨重的代价。有人戏谑道:世上本无事,庸人自扰多。可真是这样吗?倘使再来一次,人类还会做出同样的选择吗?好奇与求知是人与生俱来的天性,也是人所以为人、区别于他物的特征。如若时光倒回,一切仍会照旧发生。谁又说去到那险象环生的大地,遍尝生活艰辛、体味人生百味就是件叫人喊苦不迭、悔不当初的坏事呢?恰是在这过程中,人类习得了知识、形成了智慧,实现了自身最根本、也是最崇高的欲望和诉求。

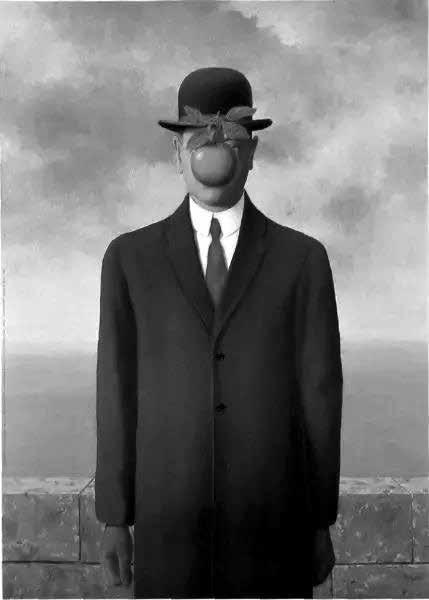

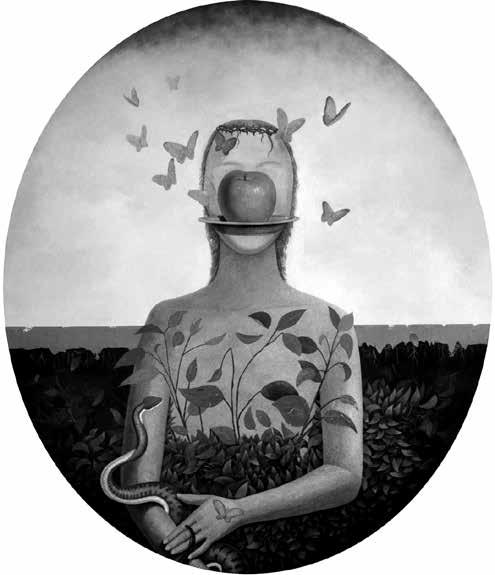

在距离神话“伊甸园”故事发生后6000年的今天,知识已为世界造就了天翻地覆的变化,可人们却一度陷入了迷惘,察觉自身对知识的渴慕似有些力不从心了。中国画家赵磊受比利时超现实主义画家雷内·玛格丽特(René Magritte, 1898—1967)作品《人类之子》的启发,又结合“庄周梦蝶”的中国元素,于2013年绘制了一幅超现实主义布面油画——《最后的禁果》。一如《醉翁亭记》里记述的“醉翁”,其意不在酒,在乎山水间;超现实主义画家创作的本意也不在画作本身,而是要借画探寻自我。他们一反逻辑常规与现实经验,追索人类的原始冲动和自由意念。画上两样最为引人注目,一是翩飞的蝶,二是猩红的果。蝶教人想起故事中庄周醒后念及梦中情境,神思恍惚:不知是人化蝶,还是蝶化人?在真实和虚幻间冥想苦思却终不能辨。果与人脸的叠合更直观地流露出超现实主义的味道。画家欲意呈现的究竟是夏娃眼中的禁果,还是亚当眼中的夏娃,抑或二者兼而有之?或许人类永远无法识得庐山真面,一如画中的苹果永远无法挪开。人之所见,总是被自身的认知和欲念所屏障。如此说来,《最后的禁果》竟蒙上了不可知论和悲观主义的色调。难道人类果真就如消极颓迷的后现代主义者们认为的那般没有了希望吗?人类的出路究竟何在?吃了禁果就能穷尽宇宙和自身的真谛,从而找到安身立命之所吗?一切都要等待时间的作答。但唯一不变的是:只要人类存于世间,其求取知识就永不歇止。禁果,我所欲也;知识,我所欲也;一切在我背伊甸弃永生的那霎就已注定了。