榆次人普通话中方言特征研究

——以人身分析为视角

常乐

(山西大学语言科学研究所,山西 太原 030006;晋中学院,山西 榆次 030600)

言语资料的方言特征在许多案件的侦查与司法鉴定中具有重要作用[1-3]。刑事侦查中常常需要受过方言学理论训练的刑事技术人员或方言学者运用方言学知识分析、辨别各类案件言语资料,从而锁定案件言语材料中言语人的性别、年龄、所在地域等,为侦查破案提供线索[4]。如美国语音学家Peter Ladefoged[5]以及社会语言学家William Labov[6]等曾以“专家证人”(Expert witness)的身份来分析、鉴定案件中的言语材料。我国侦查语言学是在21世纪50年代出现的案件语言识别的基础上形成的,当时,中国社会科学院语言研究所邱大任等语言工作者陆续走上公安战线,他们自觉地应用语言学(特别是方言学)知识分析各类案件的言语。最初,对于案件语言的研究是从识别案件语言中的方言词开始的,在侦查实践中,侦查人员重点利用方音、方言词对犯罪嫌疑人进行分析画像,或求得语言学家的帮助,以此确定侦查范围和方向,协助侦查部门成功地侦破了一大批大案要案。到20世纪80、90年代,学者们加强了对侦查语言学基本原理的研究,并发表诸多理论著作[7-8],具代表性的有《怎样分析案件语音》《语言侦破漫话》《案件语言识别》《动态分析——声纹鉴定的根本方法》《侦查语言学》,此间侦查语言学有了认定的功能,使案件语言识别体系更加完善。当今,由于普通话教育、电视等媒体的普及以及人口的流动等原因,言语人多是能根据交际情境进行语码转换的“双语人”[9],他们既会说普通话,也会说地方方言,并且其普通话水平越来越高,甚至有些犯罪人或当事人为了隐瞒实情,故意伪装语音面貌,这些情况都加大了言语识别与鉴定的难度,对言语识别与鉴定提出了挑战。因此,充分了解地域性言语特征尤为必要,这样便能通过当地人所说普通话中所带的方言口音或方言特征词分析嫌疑人身份,为侦查破案提供可靠方向与范围[10-11]。

榆次为晋中市政治、经济、交通的中心,位于山西中部的太原盆地,东与寿阳、和顺交界,西同清徐毗邻,南与太谷县接壤,西北与太原相连。素有“太原南大门”“省城门户”之称。榆次区辖十个乡镇,九个街道办事处,常住人口近100万人,是晋中市城市化与市民人口比率最高的地区。虽然榆次区地域并不算大,但处于全市乃至山西省城的交通要道,与太原武宿机场、太原高铁站、火车站以及各方向高速口所处距离短,交通方便。榆次常住人口与来往人口密集,是司法机关重点关注地区,也是语音人身分析需要重点研究的地区之一。

作为方言研究的重镇,山西方言研究成果丰厚。20世纪80年代末期侯精一等[12]的《山西方言调查研究报告》展现了榆次方言音系及词汇语法的大体面貌。2014年,张瑾瑜[13]在硕士学位论文中也对榆次方言入声的变异情况进行了研究。这些山西方言研究的思路及方法多是以语言学理论为基础,调查研究的成果并未与实际运用结合,调查资料潜在的应用价值也未得到很好的发挥。当然,也有方言学者已意识到要将方言材料与司法鉴定结合,为侦破案件服务。例如,2015年,杨俊杰[14]博士学位论文使用实验语音学方法来研究如何在山西方言与普通话之间进行司法话者识别,得出诸多有用的结论;2017年,张洁[15]讨论并明确了韩国人使用汉语时的语音特点与汉语方言语音的区分程度。目前,还尚未有人从言语识别与鉴定角度对榆次方言特征进行研究,因此,在调查语料的基础上,进一步研究榆次人所说普通话中的方言特征有助于填补山西方言司法诉讼领域的研究空白,为侦查破案和司法鉴定实践服务。

1 榆次方言的特征概述

方言是语言的变体,方言特征应从方言整体结构上去考察,应是语音、词汇、语法各方面、多种特点的有机结合,榆次方言属于晋语並州片太原小片[16],榆次方言与其他方言区、方言片之间会有差异特征,也会有共同特征,方言学学科的研究成果一再证明,方言特征的分布总是纷繁交错的,很难找到完全相同的两条“同言线”,因此,展现该地方言特征的分布要从实际出发。根据我们的实地调查,榆次方言的方言特征主要表现在以下三方面。

1.1 榆次方言的声韵调系统

1.1.1 榆次方言音系

第一,榆次方言系中声母共21个。

第四,榆次方言系中的连读变调。榆次方言连读变调非常简单,在非叠字两字组格式中,阳入在上声前,前字由原调 Ɂ53 变为 Ɂ11,如,十五[səɁ53-11vu53]、石板[səɁ53-11pæ53],其余非叠字两字组均不变调。

1.1.2 榆次方言音系说明

在榆次方言系中[v]摩擦较小与半元音[ɔ]相近;[z] 舌尖前浊擦音, 发音部位与 [ts]、[tsh]、[s]相同;[ŋ]是舌根浊鼻音,实际发音比较轻;[ɒ]是舌面后低圆唇元音,实际发音略靠前;[ɯ]是舌面后高不圆唇元音,实际发音介于[ɯ]和[ɣ]之间;平声不分阴阳,一律读平调;中古清上、次浊上读上声,调值为53。浊上归去声;去声因人而异,有的读为降调42;入声分阴阳。清入,次浊入为阴入,全浊入为阳入,均为短促调。阴入与平声调型、调值相同,阳入与上声调型、调值相同。

1.2 语音特点

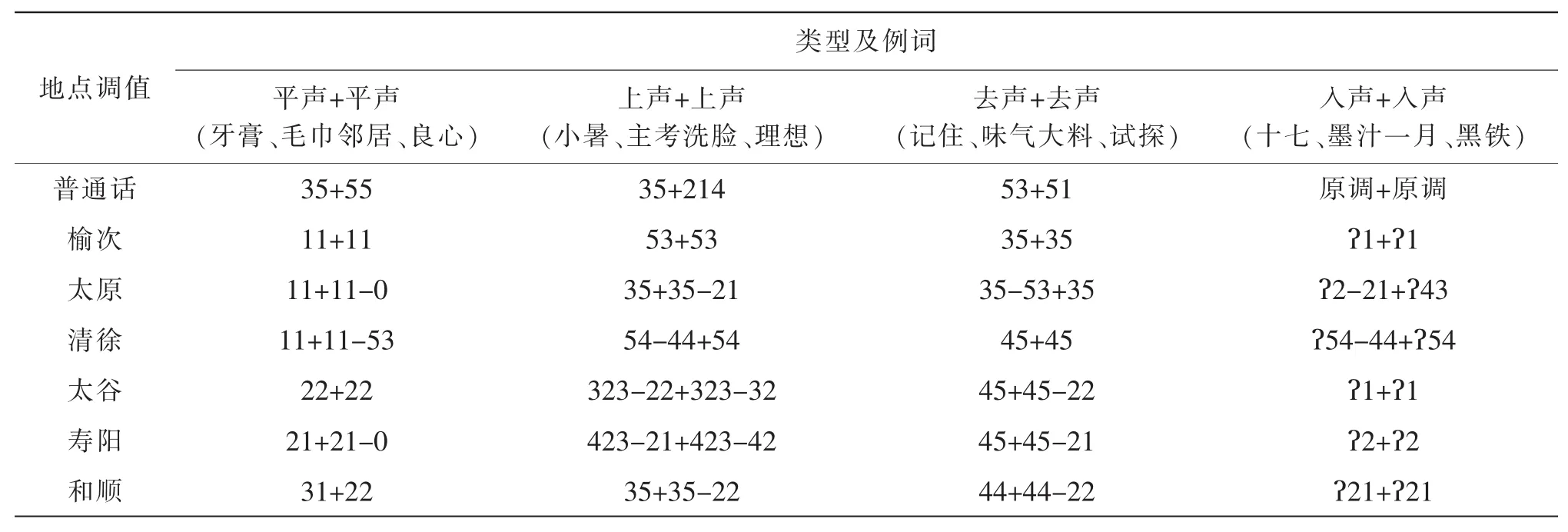

平声不分阴阳,入声分阴阳(表1~2)。

表1 榆次方言与普通话及邻近县市方言声调

表2 榆次方言与普通话及邻近县市方言连读变调对比

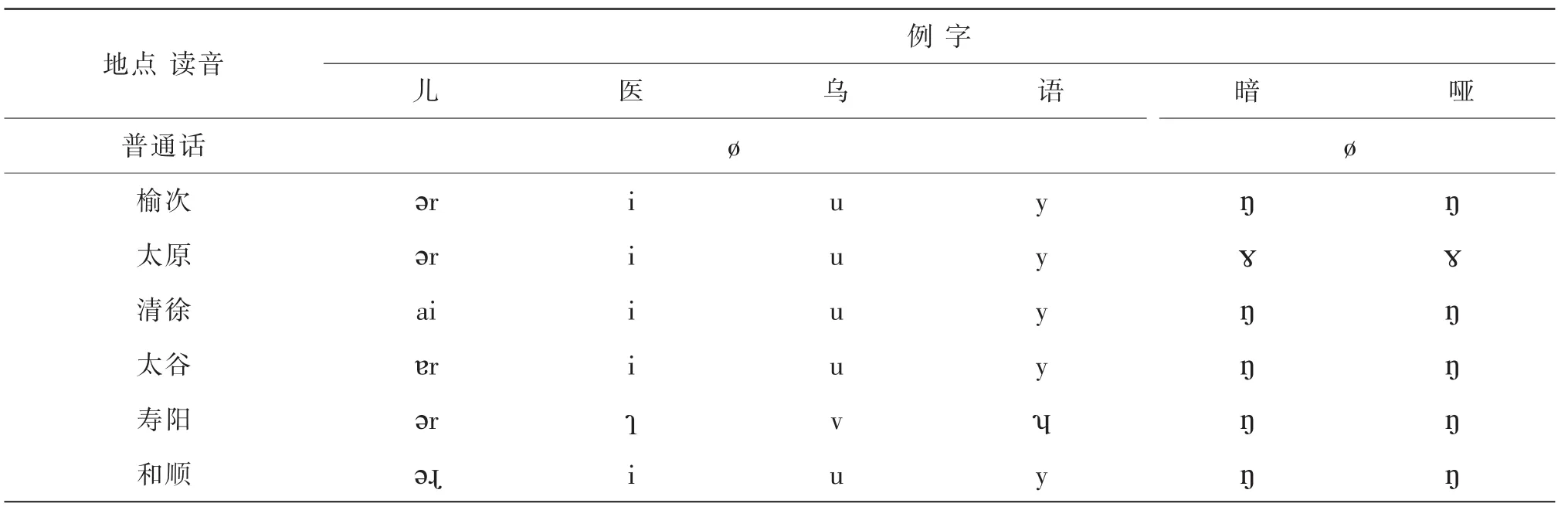

北京话零声母合口呼字读作[v],古影母字今开口呼多读[ŋ](表 3)。

榆次方言只有[ts]类,无[tʂ]类。 榆次方言中塞音[s][ʂ],塞擦音[ts][tʂ],[tsh][tʂh]不分,这类读音均无舌尖上翘的情况,发音时,共同特点是舌尖轻轻抵住下齿背,声带不振动(表4)。

榆次方言深臻曾梗通五摄的舒声字的鼻音韵尾今合流,主要元音鼻化(表5)。

表3 榆次方言与普通话及邻近县市方言零声母对比

表4 榆次方言与普通话及邻近县市方言塞音、塞擦音发音方法对比

表5 榆次方言与普通话及邻近县市方言前后鼻音对比

1.3 词汇语法特点

方言词汇和语法的分歧往往小于语音的分歧,方言间词汇语法特点的同言线不一定与语音同言线吻合,其分布地域常常大于根据语音特征划分的方言区。下面列举10项较具可比性的榆次方言词汇语法特点:人称代词:自称用“偶(我)”“自家”“各人”,他称用“人家”;儿子叫“小子”,不叫“小儿”,姑娘叫“妮子”,其中“妮”为入声为[niəɁ53],小孩子叫“娃娃”“小鬼”;将固体、气体咽入腹中用“吃”,咽入液体用“喝”;结果补语“动词+见”,加在感官动词后,表示“听到、看到、感觉到”等。如“闻见”“咬见”“觉见”“寻见”;结果补语“动词+住”表示“牢固、稳当、停止”等。 如“考住”“停住”“逮住”;结果补语“动词+起”表完成。 如“写起”“做起”“盖起”“垒起”;趋向补语“动词+开”或“动词+转”,表示物体移动。如“搬开/转”“拉开/转”“起开/转”;表否定用“不是”,表未然用“没啦”“不要”;表示处置用介词“把”,表示被动用介词“叫”;表示程度比较高在谓词前加副词“可”,读音为入声[khəɁ11],“可”读作舒声[khɯ53]时,表程度减轻。

2 榆次人使用普通话的方言特点

方言口音以及词汇语法结构特点的表现是一种无意识的自然的状态,这种自然状态是自小培养训练习得而来的,往往无法强求改变。即使言语人在使用普通话时,方言特征也会不自觉的表现出来,因此,在刑事侦查与司法鉴定视角下研究榆次方言,不仅应当明确榆次方言的特征,还应当进一步明确榆次人所说普通话中的方言特征。榆次人使用普通话的显著语音特征可从以下几方面进行理解。

2.1 榆次人使用普通话的语音特点

2.1.1 塞音声母[p] [ph] [t] [th] [k] [kh]

榆次人类塞音声母与普通话比较接近,但发音习惯仍有所不同,发音时带有舌根擦音[x],送气塞音[ph][th][kh]带有舌根擦音[x]的现象更为明显,如“怕”“他”“咖”等,送气塞音后面紧随一个舌根擦音[x]。

2.1.2 鼻音声母[ŋ]

榆次人在发鼻音声母[ŋ]时,分别带有同部位的塞音声母[ɡ],如“妈”“南”“暗”等,尤其[ŋ]与零声母的区分是榆次人掌握普通话的难点,如“爱”“安”“昂”“熬”“藕”等这一系列单字的语音,榆次普通话中常表现出鼻音声母[ŋ]。

2.1.3 舌尖前塞音、塞擦音[th][s]与舌尖后塞音、塞擦音[tʂ][tʂh][ʂ]

舌尖前塞音、塞擦音与舌尖后塞音、塞擦音俗称平舌,翘舌。榆次方言音系中没有舌尖后塞音、塞擦音[tʂ][tʂh][ʂ],即没有翘舌,在表达过程中分辨[ts][s][tsh]与[tʂ][tʂh][ʂ]较为困难,这一现象在老年人与榆次郊区尤为明显,青年人受普通话影响 , 在 表 达 中 出 现 [tʂ][tʂh][ʂ],但 [ts][tsh] [s]与[tʂ][tʂh][ʂ]经常混淆。 如“走”读作[tʂɯ]、“早”读作[tʂɔu]、“手”读作[sɯ]等。

2.1.4 零声母与[v]

榆次人在说普通话零声母合口呼字时,唇形并未拢圆,上唇下齿轻轻摩擦,发[v]音,如:“无”“娃”“窝”“外”“微”“碗”“文”“王”“嗡” 等系列单字在榆次人的普通话中常常表现出声母[v]。

2.1.5 前鼻韵尾[n]与后鼻韵尾[ŋ]

榆次方言中,除央元音为[a]的带鼻音韵尾区分前鼻韵尾与后鼻韵尾,其余带鼻音韵母不区分前、后鼻韵尾,如,“跟”与“更”,“新”与“星”同音、“寻”与“雄”,“运”与“用”同音,榆次郊区这类读音主要元音鼻化,城区则读多为[-ŋ]尾。央元音为[a]的前鼻音韵母[ian]读作[ie],如“天”“店”“建”等。

2.1.6 阴平与阳平

榆次方言平声不分阴阳,只有平声,并且属于低平调。榆次人使用普通话时,阴平的调值偏低,很难辨别阴平与阳平,通常在“阴平+阴平”或“阳平+阳平”这类语流音变中,阴平、阳平常常混淆,难以区分,如,“飞机”常读作“肥机”或“飞急”,“天津”常读作“甜津”,“开门”常读作“开闷”,“皮鞋”常读作“批歇”等。

2.2 榆次人使用普通话的词汇语法特点

如果说语音特征最容易暴露言语人地域身份,那么言语人在交际中运用的词汇及句子结构则是侦查中最稳定的线索,地方言语人在使用普通话时常常将具有地方特色的词汇及语法结构折合成普通话语音,词汇、语法的方言特征便隐藏在了普通话语音之下,如,普通话在表达祈使句时通常句尾语气词用“吧”,“走吧”“把窗户关上吧”,榆次普通话句尾语气词则习惯用“哇”“走哇”“起哇”等。榆次人使用普通话时显著的词汇语法特征可见于以下7方面。

2.2.1 日常高频用词

正儿/正日(今天)、早起/早升(早晨)、晌午(中午)、黑张来(黑夜)、一晌晌(一会儿)、这朝份(这会儿)、兀朝份/兀会儿(那会儿)、起吧/起哇(起床)、摆衣裳(洗衣服)、采面(和面)、调油墩墩(摊软面油饼)、煮窝窝(玉米面的一种食法)、踢尖(面食的一种食法)、坐锅儿(开始做饭)、煞割(扫尾)、捏(捡)、荷(拿)、剪指甲(铰)、瞭(看望)、擩(伸)、耍(玩)、没待头(无趣)。

2.2.2 詈词

在日常言语表达中难以回避詈词[17],人们遇到不愉快的情形时更习惯用方言中的“骂人话”表达愤怒或不快,因此,充分了解这类日常表达方式,有助于缩小言语资料的判定范围,可为侦破案件起到事半功倍的效果。榆次口语中常出现的詈词有:“不起三”“搅茅棍”“妨主鬼”“妨主货”“馋屄嘴”“不入眼货”“圪料鬼”“吊客生”“气门星”“绿壳”“不惜吃”。

2.2.3 表达程度的方式

程度范畴的表达是言语交际中最基本的表达需要,榆次表达程度高多用“可”代替“很”“非常”,即使在普通话中也是如此。榆次人在使用普通话时,常在形容词后加“得不行行”或“来地的”来表示程度的加深,多表示人们对状态的不满。如,“人多得不行行/来地的”“天热得不行行/来地的”“麻烦得不行行/来地的”“累得不行行/来地的”,其中形容词后加“不行行”所表现的情景较客观,而形容词后加“来地的”所表现的场景较主观。

2.2.4 动语+个/块+宾语

在表达已然事件时,动语与宾语之间加“个”或“块”,如:洗唠个/块澡(洗澡)、来唠/块人(来客人了)、打唠个/块嚏喷(打喷嚏)、接唠个/块电话(接电话)、吃唠个火锅(吃火锅)。

2.2.5 常用量词

什么量词能与什么名词组合,在普通话和方言里各自有各自的习惯,榆次人常将榆次方言量词与名词的惯用搭配不自觉地用在普通话中,如“这块(个)人”“一块(个)人”“一圪都子(瓣儿)蒜”“一圪截子(小段儿)绳绳/路儿”“一圪卷子(卷)纸”“一圪瘩(块)馍馍”“一卜滩(滩)水”;“这”+“些些”常常修饰名词,泛指一定的量,如“这些些人”“这些些瓜子”“这些些年轻人”等,也常用在回答中,如,甲:“你买了几斤苹果?”乙:“喏,买了这些些”。

2.2.6 常用副词

副词是一个封闭的词类,数量相对少,但出现频率很高,普通话与方言各有各自的副词系统,既有联系又有区别,因此在使用普通话时常常不自觉地用到方言中的副词,榆次人常在普通话中用到的副词有:表程度的“可”“愣”“死”;表范围的“光”“提另”“单另”;表情状的“细细地”“浅麻乎”“且不得”“猛不提防”;表时间、频率的“动不动”“直请”“肯”;表语气的“怨不得”“保不住”。

2.2.7 榆次人使用普通话中的语气词及助词

语气词的使用是一种无意识的状态,榆次普通话中“嘞”与“了”的使用常常混淆,如:“树叶黄嘞(了)”“不要说嘞(别说话了)”;有时“嘞”出现在疑问句中,如:“天晴嘞?”,“嘞”的拖音较长、较曲折。年轻人常用语气词“哇”,如“天晴嘞哇?(天晴了吧?)”,“可能是他的哇。(可能是他的吧。)”“开开窗户哇。(打开窗户吧。)”“你是二小子哇?(你是二儿子吧?)”;郊区常用语气词“吧”,“吧”的舌位低开口度后,接近于[ɒ]。榆次方言的动态助词有“着”,读音为[tə11];“了”读音为[lɔu53],在口语中出现频率颇高,是榆次人使用普通话的重要言语特征。

3 实验分析

3.1 发音人

随机选择了10名榆次人进行分析,所有发音人无任何影响发音的生理或病理因素。

3.2 声样

10名实验对象分别讲述了榆次民间故事《修文与演武的传说》《孔夫子过榆次》。

话题讲述:从个人经历、当地情况、风俗习惯、工作情况、业余爱好、家庭情况等选题中选择任意一个话题讲述5~8 min。

3.3 分析方法及过程

根据某人所使用普通话的情况来判断其是否为榆次人,需要明晰带有榆次方言特征的普通话的特点。普通话级别[18]共分为三级、六等,由于级与级之间的差异大于等与等之间的差异,因此,在本次实验中我们主要通过级之间的差异来辨别。10名发音人中有5人符合普通话二级最低标准,5人符合普通话三级标准。分析过程主要有两大步骤:首先,运用听辨调查法,在话语过程中,分析每一位实验言语人普通话中所带有的榆次方言特征;第二,从调查对象所说话语中提炼出榆次人使用普通话时出现频率较高的榆次方言特征。

3.4 分析结果

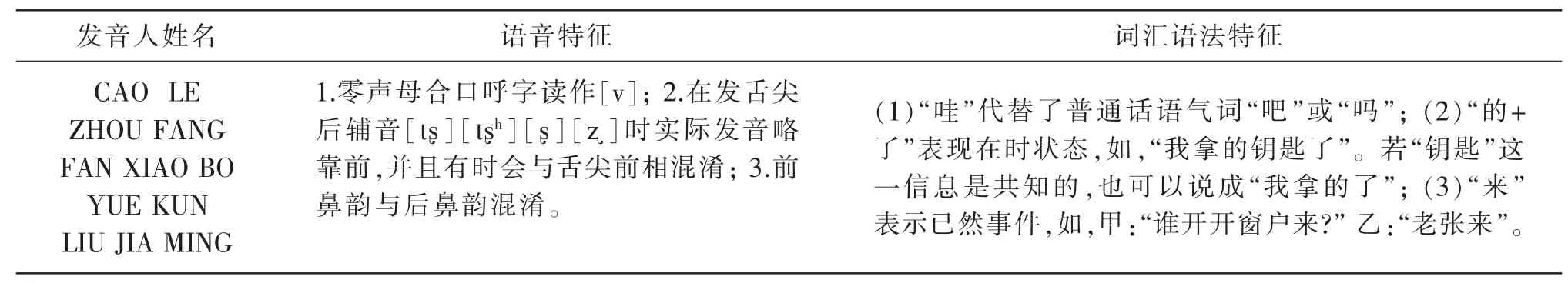

归纳分析每一位实验言语人使用普通话进行话语交流时所带有的榆次方言特征,得到表6;归纳普通话三级与二级榆次人在使用普通话时所出现的频率较高的榆次方言特征,得到表7~8。从表7~8可以发现,普通话等级较低(如普通话水平三级)的榆次人语音偏误较多,在语码转换过程中几乎直接将榆次方言词汇、语法结构运用于普通话中,因此特征比较丰富;普通话等级较高的榆次人,语音方面的偏误较少,因此这类言语人的方言特征需更多地从词汇语法方面来洞察。

表6 实验言语人榆次普通话使用情况

表7 普通话三级言语人普通话中榆次方言特征情况

表8 普通话达二级言语人普通话中榆次方言特征情况

4 结论

充分了解某一地域方言特点,把握该地人言语交际中所表露的方言特征,以口头或书面材料为重要依据,能够在司法实践中帮助侦查人员寻找到案件侦查线索或突破口,即使被测者故意伪装自己言语材料的语音特征,如用普通话或其他方言的语音形式进行交流,侦查人员仍能利用方言整体结构的关联性与制约性,通过词汇、语法特征发现嫌疑人在言语交际中的漏洞,从而判定嫌疑人的真实身份[19]。本文所列举的榆次人使用普通话时所体现出的方言特征,是通过大量的话语表述分析而得,希望可为司法诉讼领域提供一丝的言语线索。