黔东南苗族流动银匠的生存方式及其变迁

王星星

(中南民族大学,湖北·武汉 430070)

民间艺术的流动方式主要由制作群体及其制作动机决定。从制作者来看,银饰与刺绣、蜡染等女红不同,它主要是由男性工匠制作完成的。传统社会中“男耕女织”的劳动分工决定了男性掌握的技艺往往与家庭的生计紧密相连,技艺作为谋生手段,是社会生活生产和再生产的重要媒介,“男主外、女主内”的家庭模式决定了男性与外界的联系更加紧密。从制作动机来看,“技艺”是银匠养家的重要手段,他们需要更加广阔的市场来增加收入。因此,民间艺术的“民”是流动的,“太平之年手艺人会进城谋生,饥馑之年更有大量农民流入城市。进城的农民自然带去了他们的手工艺、歌舞表演等,并以此谋生,甚至将其职业化,促进了市民文化的形成与发展”[1]。

在黔东南苗族地区,银匠不同的生计方式对于技艺、图像的扩散以及变迁具有重要的作用。黔东南苗族银匠的流动模式从传统的以农作为节点的生计方式,转变为现代社会中的以传统节日为节点的流动模式,这是城镇化背景下银匠流动的高峰,如中世纪的金匠一般,他们“总是四处流动,哪里有市场,他们就在哪里展示手艺。”[2]苗族银匠最终在旅游发展的背景下又呈现出“回流”趋势。银匠的跨空间流动,伴随的是城镇化、工业化的时代发展背景,材质、技艺、图像等具体的要素在此过程中也发生更迭。

一、半工半农:以农作为节点的生计模式

“半工半农”是黔东南苗族银匠的传统生存模式。坐家银匠和流动银匠都是以农作为节点,在闲暇时间打制银饰以获取报酬。台江施洞、凯里湾水、旁海一带的银匠因为临江而居,木材以及其他商品贸易比较发达,农业种植并不是当地苗族唯一的“活路”。相反,西江的控拜、麻料、乌高三个银匠村生计方式相对单一,在农耕以外,还需要通过银饰技艺获得收入,在本地的市场饱和后,银匠便开始在农忙季节以外的时间走村串寨,打制银饰。因此,西江一带的银匠有着较为完整的流动演化历程,而施洞一带的银匠则是典型的坐家银匠。

(一) “坐家”银匠

台江县施洞镇塘龙寨、塘坝村、偏寨等地的银匠为“坐家”银匠。施洞镇各村落沿清水江呈线状分布,历史上的木材贸易使施洞一带成为重要的贸易集散地,同时移民、屯兵也加速了汉族文化与当地苗族文化的交融,无论是施洞银饰、刺绣中的汉族图案,还是土地神、关公等民间信仰,抑或传统砖木建筑的防火墙,都在诉说着施洞苗族与外来文化交融的历史,在这样的时空情境下,“流动的木材”与“坐家的银匠”形成了鲜明对比。施洞镇沿街沿江地区从传统至今一直是当地赶场的主要场所,这为银匠摆摊交易提供了便利的条件。由于施洞在历史上优于雷山等地的经济条件,人们有更加多元的生计方式可供选择,因此施洞地区的银匠不具西江银匠的庞大规模。此外,白银的流入以及沉淀也为银匠提供了绝佳的材料,繁荣的贸易为群众提供了较好的经济基础,从而使当地的银匠在银饰加工方面极尽能事,使施洞的银饰呈现出繁华富丽的造型风格。同时也提升了银匠的“职业化”水平,使施洞银匠呈现出“少”而“精”的群体特征。

坐家的打银方式成为当地银匠的信誉证明,他们对西江一带的流动银匠也多有鄙夷,认为他们的流动并不能保障银饰的质量,甚至伴随有欺骗行为。施洞银匠不下乡的原因主要在于传统社会中,人们多将老银饰拿给银匠熔铸后重新打制银饰,银匠担心下乡收到假银子或者纯度不高的银子,同时也会妨碍技艺的发挥以及银饰的制作。“坐家”反而成为银饰质量的保障,即使银饰出了问题,购买者也可以直接到银匠家探明究竟。由于施洞银匠少而精的职业化发展,以及当地百姓丰厚的白银沉淀、浓重的“夸富”心态,需要多而繁的银饰佩戴,这就造成了施洞银匠的市场相对较大,对他们而言,走村串寨去其他地方寻找顾客是没有必要的谋生方式。

(二) “流动”银匠

西江地处雷公山地区,交通闭塞,以农业为主的单一的生计模式使得打银制银的技艺能够在家庭、宗族、村落中迅速传播开来。相比较施洞地区,人们太需要农业以外的技能谋生,以增加收入的稳定性。因此西江的控拜、麻料、乌高三个地理位置相近的村落由于在地缘、亲缘、师缘上的联系而能够产生数量可观的银匠群体。由于西江一带在历史上的贸易状况不如施洞便利,当地的经济条件自然不如后者,其配搭的银饰部件不仅少于施洞,银饰的材质还出现过以白铜替代白银的历史。因此,“白铜”也成为西江银匠在银饰用材上挥之不去的标签。银饰的佩戴部件少(相比较施洞)、代际传承强、银匠数量多等各方面原因导致本地的银饰市场容易饱和,从而促使银匠外流。半工半农的生计模式使西江一带的银匠以农事为节点进行周期性流动。即以秋季农忙为节点,从秋收季节到来年三月不从事农业生产,在这段农闲时间中走村串寨打制银饰,其他时间以做农活为主。传统社会中,西江银匠的走村游寨,一般是师傅带徒弟共两人,工具由银匠自备,材料和食宿都由雇主家提供,徒弟跟随师傅则做一些杂活,如拉风箱、递工具等。

从笔者对LTY的访谈中可见,西江银匠走村游寨的地理范围很广,且多是以传统技艺为媒介,对当地的造型、图案进行模仿。四处流动的生计模式也造就了他们很强的适应能力,不仅使银匠具有广度和深度的影响力,同时也形成了独特的工艺手法。如唐绪祥对控拜银匠的分析,他们“一方面要迅速考虑工艺流程,另一方面也要把握时间安排,少花时间,做出的银饰还要让客人满意,这样才能赚点手工费。这种情况反而养成了控拜银匠对成本精打细算的思维方式,养成了控拜银匠反应敏捷、手工利落的工作状态。他们具有很强的适应能力,客户需要什么样式都必须满足。”[3]因此,在这种传统的流动模式中,银匠对技艺的掌握比对图案的掌握更加重要,因为图案是随着流动目的地的不同而转换的,但是技艺却是同一的和稳定的。这种传统的流动模式也形成了西江银匠在数量以及技艺方面“广”而“融”的特征,并为银匠的城镇化流动奠定了基础。

二、涌向城镇:以节庆为节点的流动模式

以节庆为节点的现代流动模式不同于以农作为节点的传统流动模式,前者是定点型,后者是游走型;前者是高度职业化,后者是半工半农。两种方式的转变背景是传统农业社会向现代城镇化社会的过渡,如西江控拜村大面积田地荒废,无人耕种,仅有少量留守老人在家种田。施洞镇塘龙寨、塘坝村、偏寨等村寨的田地则被政府征收用以建设现代化的旅游消费场所,外出务工成为现今人们获得收入的主要方式。银匠们只有在如苗年、牯藏节、吃新节、姊妹节等重要节日期间才会回村办酒省亲。“比起乡村,城市更加吸引手艺匠人,因为在这里,他们更容易找到主顾。城市居民很少有人从事这类职业,做手艺匠人的这一行大多是少数族群和外来人口。”[4]城镇庞大的消费人群、消费能力是银匠流入的主要动机,现代化的生活环境和较好的教育环境使银匠的流动呈现出家庭式的整体迁移。传统的亲缘关系又使得银匠在流入地呈现出家族式、村落式、地域式的重新聚集。流入城镇的银匠以银饰加工、定制、销售为一体,银饰加工操作台与销售空间都在店铺中。最初,涌向凯里市的湾水、旁海银匠多是从赶场摆摊做起,后来由政府统一规划将小十字仓库作为银匠店面。

以节庆为节点的现代流动模式分为两种情况。一是银匠到外地务工从事其他行业,从而放弃以打银为生的谋生手段。这一类银匠的流动多是出于以下两种目的:一是银匠竞争激烈,银匠放弃打银制银的谋生手段,务工转行;二是未婚的年轻银匠抱着对外面世界的向往,对循规蹈矩生活的反叛,走出乡村寻找更多可能。这些银匠的技艺多是家传,从小就对银饰锻造技艺耳濡目染,并给父亲打下手,有了一定的技艺累积。因此,一些银匠在外务工一段时间后想要寻求稳定的生活,尤其是年轻银匠娶妻生子后便会选择回到家乡重操祖业。这些银匠即使年轻时技艺不精,也能够很快回到银饰加工行业,恢复自己的银匠身份。这种快速的身份恢复离不开大家庭尤其是父母的扶持,同时传统银饰技艺的恒常性以及银匠本身对图像极强的模仿能力造就了银匠很强的适应能力与应变能力。因此,即使长时间不从事银匠工作,他们也能很快步入正轨。

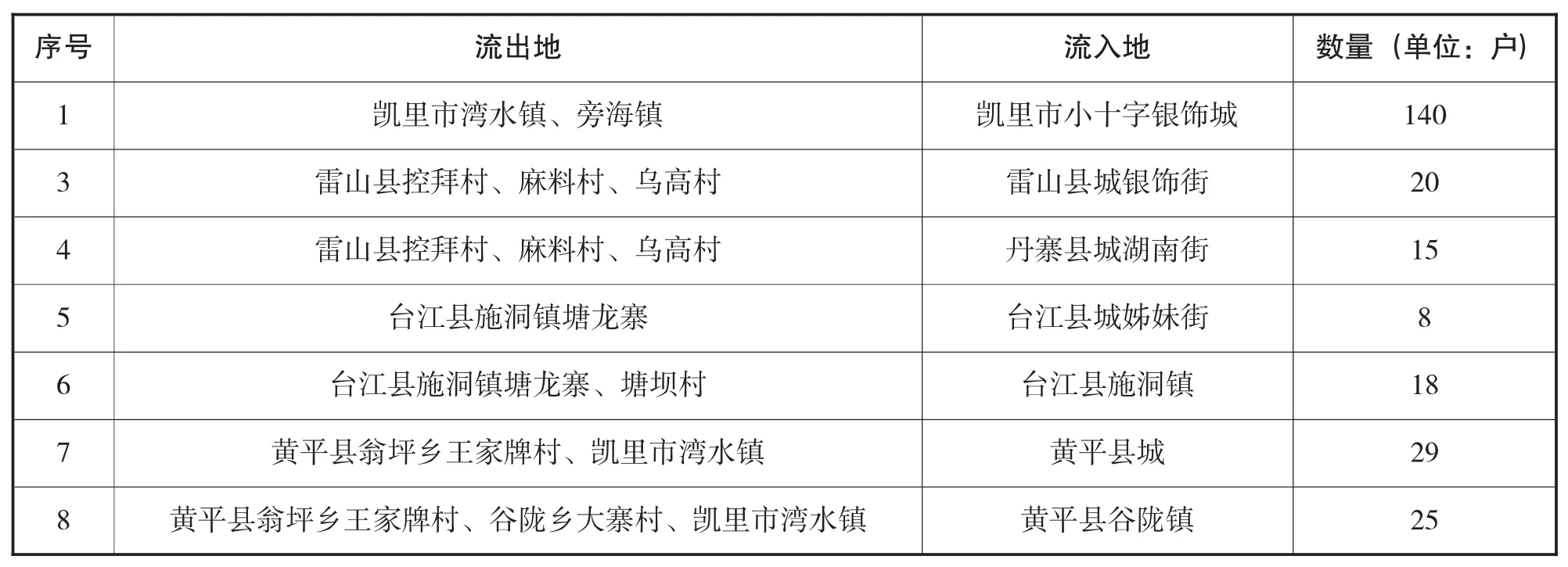

二是由于本地银饰供过于求,消费力萎靡,银匠拖家带口到城镇开店,家庭是银匠流动的最小单位。银匠的这种流动动机与传统走村串寨的动机相似,但是流动的方向更加固定,周期也更长,是趋于职业化、城镇化发展的生计方式,且传统的流动模式是个体式、师徒型的,而现在的流动则是家庭式、夫妻型的(夫妻也多是师徒关系,一般丈夫是妻子的老师,妻子多做辅助工作)。银匠流动目的地的选择也从侧面反映出银饰习俗的聚合,如雷山西江的银匠到同样以錾刻银饰为主且地理位置相近、文化习俗相似的丹寨县,凯里湾水镇、旁海镇的银匠向黄平县以及凯里市区的流动,谷陇镇王家牌村的银匠向黄平县城的流动等也是如上的情况(如表1)。同时,银匠的代际传递、空间传递也形成了银匠家庭式、宗族式、村落式的聚合流动,银匠以及银匠家庭的分散式、个体式流动极少。如丹寨县湖南街的潘国珍夫妻,潘国珍为麻料人,嫁到控拜后育有三子一女,如今,三个儿子穆天云、穆天福、穆天宏以及女儿穆妹在湖南街全部开有独立的银饰店铺,且店铺相邻。其中穆天云年轻时外出务工期间娶妻生子,后来便同江西的妻子一起随家人在丹寨打银开店,这一情况便是以上两种流动现象的结合。如今,妻子也已经掌握银饰制作的基本技艺。潘国珍的小女儿穆妹来到丹寨后嫁给本地人,并同丈夫一起制作银饰,后来由于生意冷淡,丈夫选择转行。再如,凯里市的银饰城以湾水、旁海的银匠居多,且很多是家族式的,黄平县城的银饰店也是如此,店主多来自黄平县翁坪乡王家牌村,且银饰店铺经营者多是兄弟、叔侄、姑侄的关系。

表1 黔东南苗族银匠的流出地与流入地及其户数统计(户数采集于银饰店铺相对聚集的街道,由于市场竞争的关系,流入的银匠户数呈动态缩减趋势),根据笔者2018年7月、2019年1月、4月在以上各地的田野调查所得。

银匠以节庆为节点的流动模式,节庆是流动最为重要的分界点,现在,传统节日依然具有很强的凝聚力,是人们文化认同的重要表现。很多银匠常年在城镇经营银饰店,便利的生活环境和更好的教育环境促使很多银匠减少了回乡的次数,只有在苗年、吃新节、姊妹节等重大传统节日,才会返回村寨。由于苗族女性主要在传统节日期间穿银戴银,因此节日前期的银匠其实最为繁忙,顾客往往集中在这一时段买银、订银、洗银。在过节期间银匠可以返回家乡,办酒迎客、走亲访友,在节庆结束后便匆匆赶回城中。现在还有一些银匠选择常年在城镇中居住甚至购买房产,家中的老房子已年久失修,即使重大节日也会选择在城市中度过,这同样与银匠的家族式流动密不可分,由于亲友都在一起做银饰生意,节日对于血缘、亲缘的凝聚在城市中依然发挥作用。

银匠的流动对流出地和流入地都有影响。对于流入地而言,外来银匠的流入丰富了本地的银匠资源,银匠的群体式流动更对本地银匠造成了不小的影响。由于西江银匠较强的适应能力,他们流入到丹寨县后,势必与丹寨本地银匠形成竞争。一方面银匠数量的增多导致银饰价格逐渐降低,银匠的工费受到挤压,利润空间变小,另一方面本地银匠不得不转移市场,寻找其他客户群,从而形成另一种情形的“流动”。对于流出地而言,村寨的空心化程度日益加重,尤其是几个银匠数量庞大的“银匠村”变得名不副实。以雷山县西江镇的控拜村为例,“控拜村群众也进入‘城市生活方式追逐者’的行列。贵州省旅游业的发展,促使越来越多的控拜村银匠进入城市,约2/3的控拜村民举家离开村寨,到全国各地,依靠银饰制作技艺谋生。控拜村成了‘空心村’。在城市出生和成长的控拜一代,就难以获得体验控拜村落文化集体记忆的机会,得不到苗族文化土壤的滋润”。[5]现在,麻料、控拜以及凯里的湾水多是一些老银匠在家养老、看宅,年轻银匠都流入到城镇中开店。对于这些年轻银匠而言,现在的商业模式仅是将银饰作为商品进行交易,其中的文化内涵、符号所指已经距离他们越来越远,他们能够做的只是技艺傍身、追逐时样,甚至部分技艺已经被机械化替代。而时样多是流行的风尚,不具探讨传统意义的价值,即使意有所指,一些纹样的解释也多是现代人的意义附和。从文化融合的角度讲,银匠的流动对于技艺、图像的吸收和演化有着较大影响。对于技艺而言,银匠的流动有助于技艺的不断精化以及提高,如伊本·赫勒敦对基督徒行会以及外来金匠作品的观察,在他看来,“金匠像柏柏尔人,因为四处游历而变得强大。而其他安于故土的行会则恰好相反,在他眼里是懒惰而‘腐败’的。用他的话来说,‘那些流动作坊的师傅’才是优秀的师傅。”[6]银匠流动的影响,除了银匠技艺的专精,还有银饰本身的“同质化”发展。银饰图像通过模件化、程式化的凝华表达与发展,意义已被简化甚至丢失,样式、纹样等外显的标志成为银饰的视觉符号以及民族文化的空壳,现在,很多银匠已不能对银饰的图像做出解释,这就加速了银饰图像乃至苗族文化在文化主体中的“失语”,从而使纹样、符号等更容易与其他支系的银饰产生交融,这是银饰图像“同质化”发展的过程。

三、返回村寨:银匠的回流模式

银匠的回流分为两个时期、两种现象。一种是针对上文所述的有制银基础,然后外出务工从事其他行业的青年男性,在成家后为了照顾家庭回到家乡,在城镇从事银饰加工工作,这是银匠的第一次回流,是由外来务工者返乡转变为银匠的过程。银匠的第二次回流则是从城镇“返回村寨”,即城镇化背景下在城镇制银售银的银匠将自己的工作空间搬回家乡,并将银饰锻造技艺与旅游体验相结合,走“旅游+文化”的发展道路,笔者在此主要探讨后者,因为这一情况是在第二阶段,即城镇化的基础上发生的。旅游发展背景下,政府对于乡村经济振兴、文化振兴的驱动是银匠回流的主要动机。目前,银匠回流的规模较小,且以民间精英为主,他们对于自己的银匠手艺以及整个银匠行业的现状有着明晰的认知,并对银饰行业的发展有着长远的眼光,试图将“非遗”保护与乡村振兴相连接,在文化传承与经济发展之间探索出一条创新化的道路。

“非遗”保护与文化传承意味着银匠需要对传统的技艺、纹样以及文化生态进行挖掘。乡村振兴与经济发展意味着银匠需要在传统的基础上走不同于城镇化阶段的商业模式,一味地模仿既没有尊重传统,也没有面向未来。因此,回流阶段的银匠需要在传统与现代结合的基础上发挥更多才能与巧思。回流的银匠多是将银饰订做、游客体验与农家乐、乡村游相结合,并通过网络、新媒体等进行宣传,面向的市场其实更加广阔,使银饰的信息传递方式更加多元,通过回乡重塑完整的银饰文化情境与记忆场所,银饰“将由‘静’转为‘动’,由‘物象’升华为‘事象’”。[7]回流的银匠在银饰的制作上,更加偏重于对银饰图案的现代化开发,以迎合现代人的审美,在技艺方面保持纯手工制作,并且通过让游客亲身体验传统银饰制作技艺,以增加对民族传统文化的了解。如银饰体验馆即以掐丝技艺为主面向游客,主要考虑到掐丝在所有的工序中最为简单,操作性、趣味性、艺术性都比较强。但是银匠回流做出的探索依然存在一些问题,如为了吸引游客,对体验的技艺进行简化,从而在很大程度上窄化了外界对于苗族银饰技艺的认知。在图像方面,银匠对于饰银图案的设计多趋于现代化,银饰中的传统图案已经消失不见。同时旅游模式需要乡村有更加完善的基础设施建设以及多样的文化资源的挖掘,因此,“旅游+文化”模式下的银匠回流,还有更加长远的路要走。

四、结语

“种田”与“打银”是黔东南苗族银匠传统的生计方式,“田土”与“银饰”直到现在都是苗族家庭中以男女两性为区别的财产继承物。银匠“半工半农”的生存方式因地域环境、经济条件的差异显示出不同,台江施洞地区“流动的木材”与“坐家”的银匠相呼应,雷公山地区封闭的山林与“流动”的银匠相照映,形成各自社会环境中的开放与闭合,流动与静观。最终在银匠群体和银饰技艺方面,施洞地区形成了“少”而“精”的特点,雷公山地区则具有“广”而“融”的特征。随着城镇化的发展以及本地市场的饱和,雷山西江、台江施洞、黄平谷陇、凯里湾水等地区的银匠纷纷走出村寨,涌向城镇。传统的社会风俗与认同观念使银匠的流出地与流入地多偏向文化上的亲近,传统的社会网络又使得银匠的流动是以家庭为最小单位,以宗族、村落为聚合的群体性流动。在这样的流动过程中,技艺、图像等银饰的核心要素也在不同文化情境中进行融合,从而使银饰的发展趋于同质化。此外,现代机械与纹饰的侵入又为银饰增添了更多的现代元素。银匠的流动对于流出地和流入地的影响不容小觑,“空心”的银匠村没有了银匠便失去了灵魂,本地银匠因为外来银匠的市场抢占而选择其他客户群,从而形成另一种“流动”。在城镇中生活、发展的年轻银匠意识到乡村文化振兴与保护的重要性,个别文化精英也开始返回村寨以探索银饰的创新发展方式,在这种回流模式中,银饰的现代化发展其实更加明显。“旅游+文化”的发展为乡村的振兴提供了可能,但是重商业轻文化,重现代轻传统,重技轻道的倾向依然明显,银饰的结构性平衡以及现代与传统结合的历时性平衡,还需要不断探索。