例谈精准确定教学目标的四种方法

吕铁君

确定教学目标是教学工作中的第一要务,要想让学生学得明明白白,教师就必须在目标的确定上多下功夫,下足功夫。好的教学目标是聚焦的,是将学科核心素养具体化的,易于落地的。那么,如何精准地确定教学目标呢?笔者经过深入探索,总结出了四种方法。

一、把单元目标转化为课时目标

很多人误认为读书是读书,表达是表达,书读多了自然就会表达,不会表达是因为书读得不够多……其实,仅有一小部分优秀学生能通过量变产生质变,而大部分学生这个过程很漫长,有的甚至不能质变。因此,阅读教学总的追求是要面向全体,要缩短量变到质变的时间,“让阅读促进表达真正发生”。为此,教师要让阅读紧密对接表达,让阅读有效支持表达,让学习在课堂上真正发生,让评价看得见摸得着,让兴趣写在学生脸上,表现在其行动上。

以人教版课时目标为例,如何在目标中呈现“阅读和表达”这两个要素呢?课时核心目标一般在课后第二题提出,如六年级上册第三单元《穷人》的课后第二题:“从课文中找出描写环境和人物对话、心理活动的语句,有感情地读一读,说一说从这些描写中,可以看出桑娜和渔夫是怎样的人。”同册第八单元《月光曲》课后第二题:“阅读课文第九自然段,说一说听着琴声,皮鞋匠兄妹好像看到了什么,再谈谈读后的体会和感受。”这两篇课文的课时目标讲了“读什么,讀到哪里去”,还讲了读的大致路径——“找一找、读一读、说一说或谈一谈”。但其中的问题是读什么、怎么读讲得很清楚,读到哪里却没强调扎实。大家可能会问:目标中的“说一说、谈一谈”这不是指向表达吗?但是如果我们反问一下:阅读的终极目的只是为说一说、谈一谈桑娜夫妇是什么人,皮鞋匠兄妹俩看到了什么吗?显然不是。终极目的应该是阅读积累、迁移运用其中的表达方式,规范、提升学生的表达水平。“为什么说、为什么谈”也就是教师要带着学生“把阅读所得迁移到哪里去”,目标中没有深层次的涉及。阅读就是为了表达,阅读必须指向表达,这是精准阅读的内涵。因此,《穷人》的目标可以确立为“学习借助环境、心理活动等描写,体现桑娜夫妇善良的品质”,《月光曲》的目标可以确立为“学习借助合理想象,体现人物情绪变化”,这些聚焦后的课时目标都明确地指向表达。

再以统编本教材三年级上册第四、第五单元目标为例,谈谈如何使“阅读和表达”在目标中进行有效对接。

统编本教材的单元目标设置比人教版更简洁、清晰,但也不乏弊端,如表1所呈现的,单元目标中的几个小目标间都是句号,且独立成行,中间也没有使之建立关联的词语,这样的表达形式使“读”和“用”变得相对独立。形式有时可以决定内容。这样的表达形式使很大一部分教师抓不住“阅读指向表达”的训练节点,甚至把二者割裂开来。表1右边一列改进后的目标在表达形式上使二者紧紧对接。阅读与表达在目标中相互延伸,表达前置到阅读中,阅读迁移到表达中,二者交相辉映,有效消除了阅读与表达之间的隔膜。

单元目标是一个单元中多篇文本的整体阅读要求,直接拿来作为某一课的目标难免有些过大,实施过程中会有无从下手的感觉。如人教版四年级上册第六单元导读目标:“引导学生感受人与人之间的纯真的感情,体会到人与人之间相互关爱,生命才有意义,人生才更幸福。”怎么感受人间感情?怎么体会人间关爱?体会人与人之间的纯真感情的目的是什么?目标存在着表述笼统、指向不明的问题,致使部分教师很难找到落实单元目标的路径,甚至把语文上成思想教育课。针对这一问题,我采取了“化虚为实”的办法进行引领,即把笼统的、不易操作的目标转化为看得见、摸得着的具体的目标。以本单元《搭石》为例,上面的单元目标可转化“为读文段一想画面一描述画面”,单元目标的核心词是“感受……,体会……”,转化后目标的核心词为读什么(读描写人间真情画面感强的文段,可以采取重点读、诵读、对比读等方式)、怎么想(想文段描述的画面)、为什么想(描述画面,借助画面积累语言,迁移运用积累的语言)。转化后的目标通过读、背、想、讲等一致性学习活动高效达到单元目标。不难看出,转化后的目标中既有目标,又有过程和方法,目标指向性更明确,达到目标的过程更加清晰。本单元的其他文本及相关拓展性文本都可以基于单元目标采取“化虚为实”的方法确定课时目标。目标聚焦的程度决定着学生阅读、表达的发展程度。

二、基于学生发展需求确定课时目标

1.以学定标

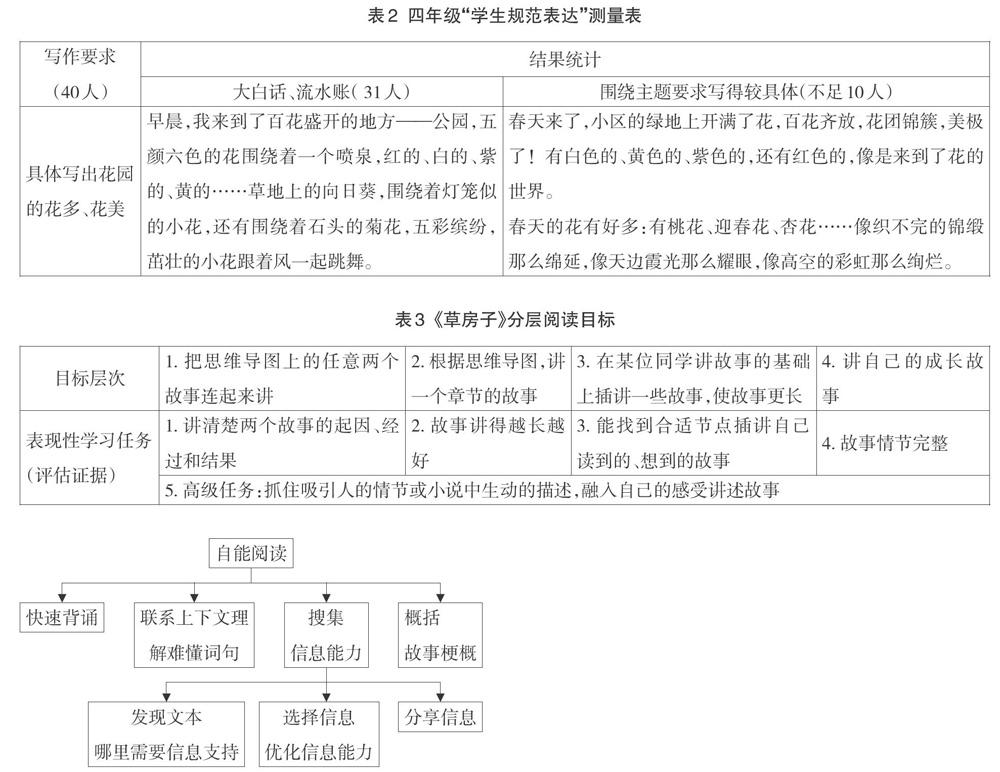

“以学定标”就是以学生的学习需求、成长需求为起点确定学习目标。如学生表达时用词不准确,那么在一个阶段内可以把“准确用词”作为学习目标,类似的也可以把速诵诗词,会概括,善分享,会具体、规范表达等作为某阶段的学习目标。当然,这些目标叙述的有些笼统,细微的目标还要根据学情具体确定。以“规范表达”目标为例,可将其分为具体表达、按顺序表达、合理想象等多个子目标实施。比如,针对“具体表达”这一子目标,我以“具体写出花园的花多、花美”作为前置测评目标,对学生的水平进行评测(见表2)。

结果显示,40名学生中,能用较规范、较具体的语言写出花多、花美的人数不足10人。基于学生的写作现状,我决定把“具体写出花园里的花多、花美”作为“阅读指向表达”的学习目标。

2.分解目标

当确定的目标过大时,可用分解法把大目标分解成小的目标,然后由小到大逐个实现,最终达到总目标。“目标分解法”还可以作为问题研究、跨学科合作教研的有效策略。分解策略如下图所示:

三、把课时目标再聚焦

1.前定后补

教师经常向学生强调“要写出人物特点”,但这样的要求无疑是笼统的,为什么呢?我提两个问题就能够看出原因:要求学生写出人物什么特点?要求学生侧重于写人物的哪个方面的特点?教师的要求中都找不到答案。这样的问题可以通过“前定后补”的办法改进——如前面可以加上“侧重人物的神态描写”,后面可以补上“体现人物善良的性格特点”。这样,笼统的要求就变成了“侧重人物神态描写、体现人物善良的性格特点”。目标越聚焦,学习任务越清晰,学生的阅读能力提升越显著,表达越规范。

2.分层定标

语文教学该如何最大限度地尊重学生的个体发展需求呢?可采用“分层定标的方法”。以曹文轩的长篇小说《草房子》为例,表3第一行是学生自主阅读目标,由易到难分为四个层次,学生可以根据自己的阅读喜好选择目标;第二行是达到目标的表现性学习任务,也可叫评估证据,难易程度与第一行中的目标是相匹配的;第三行是最高级的表现性学习任务,是第二行目标的升级版,这一任务不强求,但要追求。如A生阅读能力稍差一些,可以选择目标1及下面相对应的表现性学习任务1。任务5仁者见仁、智者见智,不同层次的学生都能达到一定程度。表格中的表现性学习任务既是对相应目标的具体解读,更是达到目标的路径方法,“分层定标”便于学生精准择标、有效达标,便于教师评价目标的达到情况,便于教师决策下一步教的形式和策略。

3.根据“文本特质”定标

所谓“文本特质”,就是文本与众不同的特点、特色。如《穷人》一文的目标中包含人物对话、心理活动、环境描写三个方面,让学生借助这三个方面的描写体会桑娜和渔夫是怎样的人。义务教育教材中的每一篇文章都是从语言、动作、心理、外貌等方面写人物特点的,老师生怕落掉一个知识点,满河撒网,导致的结果就是老师苦,学生累,最终什么也学不会。有效的做法是从《穷人》描写人物的三个方面中择取文本的特质进行聚焦阅读,继而拓展阅读,最终实现迁移阅读成果。如何确定《穷人》一文的特质呢?人物对话、环境描写的典型文本在小学阶段有很多,作者在人物的心理描写方面笔墨很多、刻画较典型,是其他课文没有的。这个文本独有的特点就是其特质,我们就可以把这个特质作为课时目标,其他两个方面可根据目标的需要适当拿来。

再如《月光曲》《狼牙山五壮士》《记金华的双龙洞》等文本的特质分别是“运用联想,体会音乐的魅力”“详略得当,深刻体会壮士的英雄精神”“移步换景,层次分明”,这些都是文本独有的特点,可以作为课时目标。

四、准确描述目标

目标表述要包括“到哪里去”“阅读要指向表达”“怎么去”“怎么知道到了哪里”共四个要素。以“学习借助事件,体现音乐的魅力”这一目标为例谈其包含的四要素:一是到哪里去——学习借助事件,体现音乐的超级魅力;二是阅读如何指向表达——学习文本中的事件如何体现音乐的超级魅力;三是怎么去——借助事件,达到表达迁移的目的;四是怎么知道到了哪里——能否从一个个事件中体会到音乐的魅力等。研究初期,目标表述的基本范式是借助或运用什么方式、方法,体现、表现、表达什么。基本范式只是引领,引领教师学会创造性地叙述目标,最终学会基于课标、学生成长需求、课程特质准确完整地进行表达。

当教师研究能力达到一定程度后,目標的表述会更加自如,如“借物喻人”“会说话的眼睛”“古诗里的故事”等,这些目标虽然简短,但都包含了目标四要素。

确定一个精准的教学目标,课程研发就成功了一半,课堂学习就成功了一半,课堂评价会更加精准,学生素养会显著提升,这是一条目标贯穿的教学链条。目标聚焦,课程内容才能聚焦,学习活动才能聚焦,学习评价才能聚焦,学生能力才能得到真正提升。