绿茶、红茶、乌龙茶和白茶中主要代谢产物的差异

李鑫磊, 俞晓敏, 龚智宏, 林宏政, 郝志龙, 张 妍, 金心怡

(1.福建农林大学园艺学院;2.福建农林大学茶叶研究所;3.福建农林大学海峡联合研究院园艺植物生物学及代谢组学研究中心;4.茶学福建省高校重点实验室,福建福州350002)

福建省特种茶类包括绿茶、红茶、乌龙茶和白茶[1],不同茶类风格各异:绿茶清汤绿叶;乌龙茶绿叶红边,汤色金黄;红茶红汤红叶;白茶白毫显露,汤色嫩黄[2].茶树鲜叶原料在相应茶类制作的工艺条件下,其基因表达模式、细胞结构和蛋白活性发生了改变,进而影响采后鲜叶中代谢物质的积累与转化模式,并形成独特的滋味、香气和保健功效[3-5].

儿茶素是茶叶中最主要的成分之一,约占茶叶总提取物的30%~42%,其中,表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)和表儿茶素没食子酸酯(ECG)占总儿茶素的50%~80%[6].儿茶素组分在滋味上表现为涩和苦,其中以ECG的滋味最为强烈[7],而EGCG的涩味阈值最低,为190 μmol·L-1[8].儿茶素组分还具有抗癌[9]和抗辐射[10]等多种保健功效,其中,酯型儿茶素EGCG和ECG较非酯型儿茶素具有更强的神经细胞保护效果[4].茶叶中也含有多种氨基酸组分,占茶叶总提取物的3%[6],天冬氨酸、天冬酰胺和谷氨酸等氨基酸组分是茶叶中鲜甜滋味的重要来源[8],γ-氨基丁酸在白茶中呈现收敛性涩味[11].其中,γ-氨基丁酸还是人脑中重要的抑制性神经递质,与茶氨酸和谷氨酰胺一样具有神经细胞保护作用[12].茶叶中还含有80种以上的黄酮醇或黄酮糖苷类物质[13],占总提取物的0.5%~2.5%,在茶汤中大多表现为涩味,且阈值较低,其中,芦丁(槲皮素-3-氧-鼠李糖基-吡喃葡萄糖苷)的涩味阈值为0.00115 μmol·L-1[8].黄酮醇或黄酮糖苷类物质同样具有神经细胞保护[14]等保健功效.咖啡碱是茶叶中最主要的嘌呤碱,占总提取物的2%~5%,咖啡碱在茶汤中表现为苦味,阈值为0.00122 μmol·L-1[15].咖啡碱同样具有多种保健功效,可预防阿尔兹海默症等神经疾病[16]等.

已有研究表明:通过非靶向代谢组学测得的由相同原料制成的绿茶、红茶和白茶中代谢物含量分布差异较大,在主成分分析图中分散于3个不同方向,其主要差异物质为儿茶素、氨基酸组分和黄酮糖苷类物质[17];绿茶中的茶多酚和氨基酸总量均比其他茶类高,红茶最低,乌龙茶和白茶介于绿茶与红茶之间[18].但截至目前,针对相同茶叶原料制成的不同茶类中上述主要代谢产物含量差异的研究尚少,加工工序对茶叶代谢物质转化与积累的规律尚不明确.因此,进一步探究不同茶类间主要代谢产物含量的差异,对茶叶加工工艺改良、茶叶滋味品质提升及功能性成分富集等方面具有重要作用.

福云6号和黄旦均为福建省广泛种植的国家级优良茶树品种[19].福云6号常用于制作绿茶和红茶,品质高,卖相好[20];黄旦制成的绿茶、乌龙茶和红茶品质俱佳[19].因此,本试验以福云六号和黄旦茶树品种一芽二三叶鲜叶为原料,按照绿茶、乌龙茶、红茶和白茶的加工方法制成相应茶类,并使用超高效液相色谱串联三重四级杆质谱 (ultra-high performance liquid chromatography coupled with a triple quadrupole mass spectrometry,UPLC-QqQ MS)定量测定鲜叶原料和不同茶类中儿茶素组分、氨基酸组分、芦丁和咖啡碱含量,结合相关文献对不同加工方法引起的上述化合物含量差异形成原因进行探讨.

1 材料与方法

1.1 材料

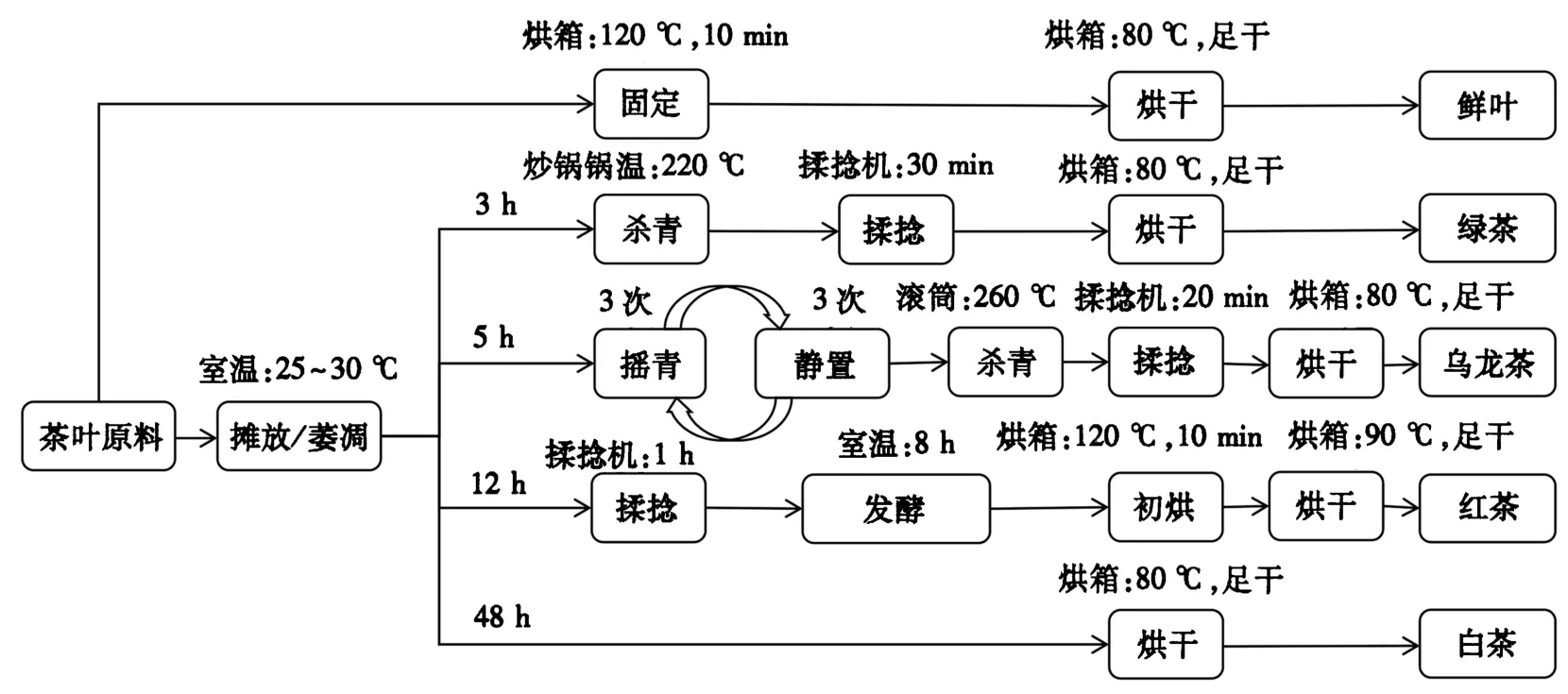

1.1.1 原料 将25 kg福云六号和黄旦茶树鲜叶平均分成5份,1份为鲜叶样本,直接热风固样,其余4份根据不同加工方法加工为不同茶类(图1).试验材料于2016年10月采自福建农林大学南山茶园,嫩度为一芽二三叶.

1.1.2 试剂 EGCG、EGC、儿茶素(C)、表儿茶素没食子酸酯(ECG)、表儿茶素(EC)、没食子儿茶素(GC)、没食子儿茶素没食子酸酯(GCG)、茶氨酸、苯丙氨酸、丙氨酸、丝氨酸、脯氨酸、缬氨酸、苏氨酸、半胱氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、天冬酰胺、天冬氨酸、谷氨酰胺、赖氨酸、谷氨酸、甲硫氨酸、组氨酸、精氨酸、酪氨酸、色氨酸、γ-氨基丁酸、芦丁(纯度≥95%)、乙腈(质谱级)、甲醇(液相色谱级)和甲酸(98%)购自美国Sigma公司;咖啡碱(纯度≥98%)购自上海源叶生物技术有限公司;去离子水通过Milli-Q净水系统获得.

1.1.3 仪器与设备 主要仪器与设备有UPLC-QqQ MS系统(美国Waters公司)、KQ-300GDV型恒温数控超声波清洗器(昆山超声仪器公司)、Milli-Q AdvantageA 10型纯水系统(德国Merck Milipore公司)、7754070型冷冻干燥机(美国LABCONCO公司)、MC京制00000246型精密天平(德国Sartorius公司)、5430R型台式高速冷冻离心机(德国Eppendorf公司)和G560E型涡旋振荡器(美国Industrial Industries公司).

图1 不同茶类加工工序与工艺参数Fig.1 Processing steps and parameters for different types of tea

1.2 茶样前处理

茶样前处理与检测条件参考文献[21]的方法,简要步骤如下:将冻干后的干茶用研砵研磨至均匀粉末,称取30 mg,加1 mL甲醇,涡旋混匀后于25℃超声20 min,离心10 min后转移上清至离心管中,放置在冰箱(-20℃)中保存,用前稀释到需要浓度,各茶叶样本重复3次.

1.3 色谱检测

采用UPLC-QqQ MS系统进行数据采集.

1.3.1 儿茶素组分、芦丁、咖啡碱和茶氨酸的检测条件 C18(Waters)色谱柱,柱温40℃,流动相A为含有0.1%甲酸的水,流动相B为含有0.1%甲酸的乙腈;梯度洗脱:0~12 min洗脱95%~83%流动相A,12~13 min 洗脱 83%~0%流动相 A,13~16.5 min 洗脱0%~0%流动相 A;流速:0.3 mL·min-1.

1.3.2 氨基酸组分的检测条件 SeQuant ZIC-HILIC(Merck)色谱柱,柱温40℃,流动相A为含有5 mmol·L-1乙酸铵的水,流动相B为含有0.1%甲酸的乙腈;梯度洗脱:0~13 min洗脱5%~41%流动相A,13~15 min洗脱41%~60%流动相 A,15~20 min洗脱60%~5%流动相A;流速:0.4 mL·min-1.

1.4 数据处理

UPLC-QqQ MS原始数据采用MassLynx 4.1软件(Waters公司)处理;图表采用Microsoft Office 2010软件(微软公司)制作;绘制热图采用MeV 4.9.0软件(J.Craig Venter Institute公司)进行Log2均一化处理;采用SPSS 19.0软件(IBM公司)Turkey′s HSD检验法进行显著性分析.

2 结果与分析

2.1 不同茶类儿茶素组分含量的差异

图2显示,各茶类样本中,EGCG均为含量最高的儿茶素组分.在鲜叶、绿茶和乌龙茶中,主要儿茶素组分含量从高到低依次为EGCG、EGC、ECG和EC;而在红茶和白茶中,ECG含量高于EGC含量,说明在红茶和白茶的加工过程中,EGC含量的下降幅度大于ECG含量.

图3显示,鲜叶加工为不同茶类后,各儿茶素组分含量均有不同程度的下降,绿茶中的各儿茶素组分含量与鲜叶最为接近,红茶下降最多,白茶和乌龙茶的下降幅度介于绿茶与红茶之间.白茶中的ECG含量高于乌龙茶,且在黄旦品种中达到显著水平.白茶中的EGCG含量与乌龙茶之间差别不大,但白茶中非酯型儿茶素组分EGC、EC的含量均显著低于乌龙茶,这同样反映了在白茶制作的过程中非酯型儿茶素组分含量的下降幅度大于酯型儿茶素.

2.2 不同茶类氨基酸组分含量的差异

图4显示:在绿茶中,茶氨酸含量显著高于其他茶类,天冬氨酸、谷氨酸、苏氨酸和甲硫氨基酸的含量也较高;在乌龙茶中,苯丙氨酸、谷氨酰胺和色氨酸的含量显著高于绿茶和红茶,茶氨酸、酪氨酸、精氨酸、苏氨酸和甲硫氨酸的含量较高;在红茶中,除了亮氨酸还有一定的积累外,其他氨基酸组分含量均较低;在白茶中,丙氨酸、γ-氨基丁酸、丝氨酸、缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、天冬酰胺、赖氨酸和组氨酸的含量显著高于鲜叶和其他茶类,苯丙氨酸、色氨酸酪氨酸和精氨酸的含量也较高,而在绿茶中含量较大的茶氨酸、谷氨酰胺、苏氨酸和甲硫氨酸在白茶中的含量较低.

图2 不同茶类中的儿茶素组分含量Fig.2 Catechins composition for different types of tea

图3 不同茶类间的儿茶素组分含量Fig.3 Comparison in catechins contents in different types of tea

图4 不同茶类间的氨基酸组分含量Fig.4 Amino acids contents in different types of tea

2.3 不同茶类芦丁和咖啡碱含量的差异

图5 显示,福云六号鲜叶中的芦丁含量约为黄旦鲜叶的10倍.与儿茶素组分类似,芦丁在绿茶、乌龙茶和红茶中的含量均显著低于鲜叶,而在白茶中下降不显著.福云六号白茶的芦丁含量约为其他茶类的1.5~2.0倍,黄旦白茶的芦丁含量约为其他茶类的1.5倍.

图5 不同茶类间的芦丁含量Fig.5 Rutin contents in different types of tea

图6 显示,在福云六号和黄旦品种中,白茶和鲜叶的咖啡碱含量最高,且二者之间的差异不显著.绿茶的咖啡碱含量低于白茶,但差异不显著.乌龙茶的咖啡碱含量介于绿茶与红茶之间,与绿茶、红茶之间的差异均不显著.红茶的咖啡碱含量最低,且两个品种的咖啡碱含量均显著低于白茶.

图6 不同茶类间的咖啡碱含量Fig.6 Caffeine contents in different types of tea

3 讨论

本试验中,茶树鲜叶加工成不同茶类后儿茶素组分含量均有不同程度的下降.摊放或萎凋工序是不同茶类加工均需经历的加工工序,随着摊放或萎凋的进行,在制叶中的儿茶素组分含量显著下降.儿茶素含量在摊放或萎凋过程中下降的原因为:一方面与儿茶素组分合成相关基因(如无色花青素还原酶基因和花青素还原酶基因)的表达不断下降有关[22];另一方面与单体儿茶素不断转化为儿茶素衍生物(如甲基化儿茶素、茶黄素组分和茶双没食子儿茶素等物质)有关[23].绿茶在高温杀青之后,茶叶中的各种酶类失活钝化,儿茶素组分含量在后续加工过程中未有明显降低[24-25],因此,绿茶中儿茶素组分的保留量最大.乌龙茶萎凋后进入做青工序,做青时,茶叶叶缘区域由于受到机械力的作用,集中于液泡中的儿茶素组分[26]因液泡膜透性增加而与细胞质基质中的多酚氧化酶等酶类接触[27],儿茶素组分因受到一定的酶促氧化而较绿茶更低,乌龙茶的叶缘区域也因此变红.红茶萎凋后进入揉捻和发酵工序,揉捻使鲜叶的细胞膜和细胞壁充分破碎,儿茶素组分与多酚氧化酶等酶类充分接触,在发酵2 h后大量降低,茶黄素组分和茶双没食子儿茶素等儿茶素氧化产物显著增加[28].白茶加工全程仅有萎凋和烘干两个工序,化合物转化主要在萎凋阶段,虽然与鲜叶相比,白茶中各儿茶素组分均有较大幅度下降,但酯型儿茶素EGCG、ECG等的保留量大于EGC、EC等非酯型儿茶素,这体现了白茶、乌龙茶和红茶不同儿茶素组分的转化模式,其中的分子机制有待进一步探究.

本试验中,白茶除茶氨酸和谷氨酸含量持续降低外,其他大部分氨基酸组分均不断积累.研究表明,鲜叶游离氨基酸合成的相关基因在萎凋过程中表达活跃,氨基酸总量不断增加,但属于非蛋白质氨基酸的茶氨酸不断降解而降低,其前体乙胺也显著下降[29].茶氨酸在加工过程中还可与儿茶素结合形成黄酮碱类物质,目前已发现了15种以茶氨酸为前体形成的黄酮碱类物质[29].绿茶中氨基酸组分的增加不及白茶,证明了酶促水解比热解更有利于氨基酸组分的增加[30].氨基酸组分可在发酵的过程中与酚类物质或糖类物质结合形成醌类、醛类、酸类、醇类物质及色素化合物,也可经酶促反应形成香气而大幅降低[28].本试验中,几乎所有的氨基酸组分在红茶中的含量均较低,而亮氨酸含量较高,因此,亮氨酸或可作为红茶发酵标志物;乌龙茶中的谷氨酰胺、苯丙氨酸和色氨酸有积累的趋势,与前人的研究结果[31]一致,这可能与做青工序相关.苯丙氨酸是乌龙茶重要香气组分苯甲醇和苯乙醇的前体[32],因此,乌龙茶做青过程中氨基酸组分的积累与乌龙茶独特花果香形成有密切联系.

茶叶中的黄酮醇类物质与儿茶素组分存在共同前体:二氢槲皮素、二氢山奈酚和二氢杨梅素.在萎凋的过程中,黄酮醇合成酶基因和黄酮醇-3-氧-葡萄糖转移酶基因表达均上调[22].绿茶在杀青阶段,芦丁等黄酮糖苷类物质不断降低,至成品降至最低[33],在做青和发酵阶段芦丁等黄酮糖苷类物质也会降低[34],因此可以观察到绿茶、乌龙茶和红茶中的芦丁含量均显著低于鲜叶.白茶由于经历长时间的萎凋,且萎凋全程无高温和机械力作用,其芦丁得到积累与保留.

咖啡碱含量在鲜叶和白茶中最高,在红茶中最低.研究表明,随着茶叶发酵程度的增加,咖啡碱含量逐渐降低[23],而高温处理对咖啡碱含量的影响不大[30].本试验中由两个品种制成的白茶,其咖啡碱含量均显著高于红茶,说明白茶的加工工艺可能有利于咖啡碱的积累,但其分子机制仍有待进一步探究.

综上所述,相同品种茶树鲜叶在不同的加工工艺条件下,其主要代谢产物发生了不同程度的积累与转化.绿茶由于在杀青固定前,经历了短暂摊放,其儿茶素组分、氨基酸组分和咖啡碱含量与鲜叶相比变化最小,而黄酮苷类物质芦丁含量在杀青和烘干等热作用下降低;乌龙茶由于经历更长时间的萎凋以及后续做青工序,其儿茶素组分、芦丁、部分氨基酸组分和咖啡碱含量较绿茶进一步降低,谷氨酰胺、苯丙氨酸和色氨酸等氨基酸组分在乌龙茶中积累较多,与乌龙茶做青工序相关;红茶经历长时间的萎凋以及后续揉捻和发酵工序,其儿茶素组分、芦丁和咖啡碱含量下降最多,茶氨酸和其他大部分氨基酸含量在红茶中均大幅下降,但亮氨酸有较高的积累量;白茶全程萎凋,其儿茶素组分含量持续下降,且非酯型儿茶素的下降量比酯型儿茶素大,白茶加工全程未经历高温,有利于黄酮糖苷类物质、氨基酸组分和咖啡碱的保留与积累,而非蛋白质氨基酸茶氨酸含量因长时间萎凋而下降.