“情境化试题”对高中物理教学的启示

尹庆丰

(1. 常州市武进区教师发展中心,江苏 常州 213164; 2. 常州市武进区礼嘉中学,江苏常州 213176)

1 引言

2014年9月,国务院颁布了《关于深化考试招生制度改革的实施意见》,提出了高考考试内容改革要“依据高校人才选拔要求和国家课程标准,科学设计命题内容,增强基础性、综合性,着重考查学生独立思考和运用所学知识分析问题、解决问题的能力”.

纵观江苏省近年来的高考物理真题卷,可以发现命题组通过“情境化试题”对高考物理考查内容进行整合、开发和创新,从而突出能力立意,顺应现代社会培养创新人才的需要,并且“情境化试题”在江苏高考真题卷中的占比从2009年的71%到2018年的85%,如图1所示.

图1 近10年江苏高考物理真题卷中“情境化试题”统计图

由图1可以看出,以每两年的试卷为一组,近10年来“情境化试题”占比呈波动上升的趋势,说明“情境化试题”符合《实施意见》对高考物理考查设计的要求,能体现“加强能力考查,提升核心素养”的理念,是推动实现应试教育向素质教育转轨的有效途径.

2 2018年江苏高考物理卷“情境化试题”的分析

所谓“情境化试题”,就是指考试时给出具体的试题材料背景,具体的材料背景构成试题情境.试题情境给考生完成思维任务或操作活动提供一个统一的平台,所有考生在这个平台上展示自己分析问题、解决问题的能力,这类包含情境的试题习惯上被称为“情境化试题”.

具体到物理学科中,“情境化试题”是指以自然界及社会生产、生活中客观存在的物理现象或过程为背景,考查学习者对物理概念、规律的理解与应用能力的试题.

“情境化试题”若从情境创设质量维度出发,按结合程度来分析,可以分成情境分离型、情境嵌入型、情境结合型三类,下面就以2018年江苏高考物理卷为例,进行分析.

2.1 情境分离型

去掉提供的情境材料,仍能答出考查内容,两者无直接关系.

例1.我国高分系列卫星的高分辨对地观察能力不断提高.今年5月9日发射的“高分五号”轨道高度约为705 km,之前已运行的“高分四号”轨道高度约为36000 km,它们都绕地球做圆周运动.与“高分四号”相比,下列物理量中“高分五号”较小的是

(A) 周期. (B) 角速度.

(C) 线速度. (D) 向心加速度.

分析: 根据万有引力提供向心力,可知

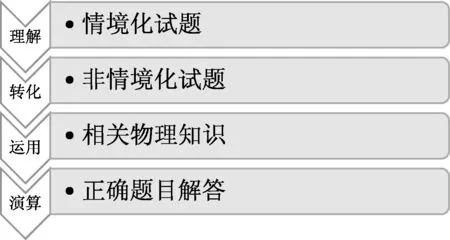

因为“高分四号”的轨道半径比“高分五号”的轨道半径大,即有r5 题中给出了具体的情境:以人造卫星运动为背景,考查万有引力定律及其应用.初读该题目,学生的注意点可能在高分四号卫星是同步卫星,高分五号是低轨道卫星.然而,仔细阅读题意,题目中的核心条件是“都绕地球做圆周运动”,该题考查的就是人造卫星运动特点,解题时只要注意区分两类轨道问题分析方法:一类是圆形轨道问题,利用万有引力提供向心力;一类是椭圆形轨道问题,利用开普勒定律求解.学生倘若错误地理解题意,把高度看成轨道半径,对选项也没有影响.可见,在该题目中即使没有给出具体情境也能顺利答题,因此是“情境化试题”,且属于情境分离型,此题相对简单. 情境素材和考察内容相互融合,增加试题的可读性和实用性. 图2 例2.如题图2所示,一定质量的理想气体在状态A时压强为2.0×105Pa,经历A→B→C→A的过程,整个过程中对外界放出61.4 J热量. 求该气体在A→B过程中对外界所做的功. 分析: 整个过程中,外界对气体做功W=WAB+WCA,且WCA=pA(VC—VA). 由热力学第一定律ΔU=Q+W,可得WAB=-(Q+WCA). 代入数据得WAB=-138.6 J,即气体对外界所做的功为138.6 J. 题中给出具体情境:以一定量理想气体的变化过程为背景,考查气体对外界所做的功.此题比较特殊,解题时要抓住情境中的关键点“等温扩容”展开分析,利用热力学第一定律解题.此题情境素材来源比较特殊,是根据数据图表来创设情境的,这样的题目情境与解题相辅相成,不可分割,因此属于“情境嵌入型”试题,此题难度比上一类稍进一步,如果将具体的情境素材去掉,即将图示去掉,改为文字描述,难度将大大提升. 考查内容及知识点需要从材料中提取,通过自学迁移解答试题. 图3 例3.某学生利用如图3所示的实验装置来测量重力加速度g. 细绳跨过固定在铁架台上的轻质滑轮,两端各悬挂一只质量为M的重锤.实验操作如下. ① 用米尺量出重锤1底端距地面的高度H; ② 在重锤1上加上质量为m的小钩码; ③ 左手将重锤2压在地面上,保持系统静止.释放重锤2, 同时右手开启秒表,在重锤1落地时停止计时,记录下落时间; ④ 重复测量3次下落时间,取其平均值作为测量值t. 请回答下列问题 (1) 步骤④可以减小对下落时间t测量的________(选填“偶然”或“系统”)误差. (2) 实验要求小钩码的质量m要比重锤的质量M小很多, 主要是为了________. (A) 使H测得更准确. (B) 使重锤1下落的时间长一些. 在道路施工开始前,前期准备工作非常重要。首先要尽可能减少施工现场的杂物对施工的影响,将路面的杂物和清水清理干净,从而减少路面翻浆。在施工设计中合理规划市政道路边缘高度,并做好材料质量检查,为市政道路的稳定性和质量打下基础。在施工开始前要对施工材料、施工设备和施工现场进行严格的检查,确保满足水泥稳定碎石施工技术的施工标准。对施工人员要做好安全教育培训工作,加强施工人员的安全意识,提高施工整体质量水平,确保施工活动顺利开展。 (C) 使系统的总质量近似等于2M. (D) 使细绳的拉力与小钩码的重力近似相等. (3) 滑轮的摩擦阻力会引起实验误差.现提供一些橡皮泥用于减小该误差,可以怎么做? (4) 使用橡皮泥改进实验后,重新进行实验测量,并测出所用橡皮泥的质量为m0. 用实验中的测量量和已知量表示g,得g=________. 分析: (1) 时间测量是人为操作快慢和读数问题带来的误差,所以属于偶然误差. (2) 由于自由落体的加速度较大,下落H高度的时间较短,为了减小测量时间的实验误差,就要使重锤下落的时间长一些,因此系统下降的加速度要小,所以小钩码的质量要比重锤的质量小很多.正确答案为(B). (3) 为了消除滑轮的摩擦阻力,可用橡皮泥粘在重锤1上,轻拉重锤放手后若系统做匀速运动,则表示平衡了阻力. (4) 根据牛顿第二定律有(M+m+m0)g-F=(M+m+m0)a. 题中给出具体情境:以连接体运动为背景,考查重力加速度的测量.解题的关键是要弄清该实验的原理,再运用所学的知识分析得出减小误差的方法.本题情境素材来源为物理实验,所设问题层层递进,最终目标虽然是重力加速度的求解,但是也关注了实验的过程,意在考查学生的实验探究能力.尤其是第3小问,引入摩擦阻力问题,这就需要学生不仅能将所学知识与具体的情境融合起来,还要考察其综合分析能力.此题属于典型的“情境结合型”试题,难度比上一类又更进一步. 由2018江苏高考物理卷可以看出,“情境化试题”的素材来源非常广泛,包括科学技术、日常生活、学科知识、物理实验等.但是,不管什么素材的试题,都可以被分为分离型、嵌入型和结合型三个大类,总结上述三个具体例子,可以找出一条解题的常规思路,如图4所示. 图4 “情境化试题”常规解题思路 由图4可以看出,学生拿到题目,首先就要对“情境”进行阅读理解,能从中抽丝剥茧,简化并抽象出题目的主干,将“情境化试题”转化为 “非情境化试题”;其次,运用与之相关的物理知识,包括物理概念、规律、定理等,对其进行分析、判断,找到合适的解决方法;最后,将该方法结合数学工具,进行演算推导,得到题目的正确答案,实现解决问题的目标. 从2018年江苏高考物理卷“情境化试题”的情况分析表明,情境化设计已经被作为考查物理知识、能力、反映学生物理素养,体现学生情感、态度和价值观的一种重要方式.这种改革侧重于考查科学思维和方法,注重关键能力、注重类比和迁移,指向核心素养. 从“情境化试题”设计的理论分析可以发现,它的基础是情境认知与学习理论.在20世纪60、70年代产生巨大影响的认知革命后,出现了与建构主义密切相关的情境认知和学习理论.其中的知识不再是独立、僵化、单一的内容,而是依赖于一定或特定的情境基础,由学习者自主建构的知识谱系,这一点从图2也可以得到证实. 因此,通过对“情境化试题”的分析,为高中物理教学带来了很强的启发性和指导性,教师要实现“能力立意”“核心素养”,就必须在教学过程中逐步强化物理知识与实践情境的关联,提高学生对知识与情境相互联系转化的自觉性,具体策略如下: 高中物理教材必修2“第6章万有引力与航天”可以说是高考的热点,2018江苏高考物理卷第1题选择题就是考的万有引力提供向心力.之所以年年考,与本章内容具有丰富的情境性有关,笔者就以本章“第5节宇宙航行”为例,说明如何增强物理知识与情境的融合. 教学片段1:新课导入. 师:2007年10月24日,经火箭发射,“嫦娥一号”卫星首先进入环绕地球的轨道,然后加速,脱离地球轨道后,惯性滑行,进入环绕月球的轨道,最后进行科学探测. (组织学生观看“嫦娥一号”发射并到达月球的全过程) 师:结合登月航线讨论,为什么飞船能围绕地球旋转?飞船在什么条件下能挣脱地球的束缚? 生:讨论. 建议: 通过这样的情境导入,可以激发学生的学习兴趣和探索未知世界的欲望.教师在备课的时候,可以关注一下中国以及国际航空航天的发展近况,尽量以最新的资讯作为新课导入的情境,让学生所学知识也能与时俱进,包括“天舟一号”与“天宫二号”空间实验室的对接、首次发现双中子星合并的引力波事件、天眼等等,都可以作为本章教学中情境化导入的素材.而这样的导入,可以让学生逐步适应“情境化”的环境:当面对物理语言、文字或符号时,能自然地联想到相应的物理情境;当面对实际情境问题时,也能自觉联想到相关的物理知识.经过教师长期有意识的训练,学生在潜移默化中,提升了融合知识与情境的能力.即使面对不熟悉的情境,也会因为“思维惯性”,自然而然地用物理知识引导思路、展开问题. 2018年江苏高考物理卷第11题,该题源于经典物理模型——阿特伍德机,这是一种用于测量加速度及验证运动定律的机械.而该考题在理想化的阿特伍德机的模型基础上有了突破,最大的创新就是涉及了滑轮摩擦,学生答题的正确率一下子就降低了,平均得分仅为2.4分.其实,每一个实验,都是一个很好的情境,如何充分利用这个情境,就需要教师的不断探索.笔者以“实验:验证机械能守恒定律”为例,说明如何充分利用探究实验情境. 教学片段2:探究实验. 实验仪器:打点计时器、重物、纸带、天平、砝码、铁架台、夹子、电源. 实验步骤:略 数据处理:略 实验拓展:师:同样的实验仪器,还能不能用来做其他的实验? 生:讨论,从一开始的小心翼翼,到后来的激情飞扬,答案也是五花八门,有:求当地重力加速度、求阻力大小、研究匀变速直线运动…… 师:大家说的究竟对不对呢?“实践出真知”,每个小组请按自己讨论的方案进行实验,然后告诉大家你们组的方案是否正确.如果不正确,那么应该如何改进? 建议: 同一组实验仪器可以根据不同的原理,验证或是求解不同的物理量,通过这样的训练,学生的思维就不再是“一根筋”而是“发散型”,这是创新思维中很重要的一部分.当然,还可以是让学生自己选择不同实验仪器做同一个实验;或是同一个实验不同的数据处理方式;或是不同实验仪器不同实验原理做同一个实验;或是设计一些新的实验.当然,后面两类拓展有一定的难度,可以针对有需要、有兴趣的学生展开.通过这样的训练方式,让学生懂得举一反三,不仅充分利用了实验仪器,拓展了探究情境,还有利于学生将相关的物理知识、方法与实验情境建立联系,学会思考与类比,加深对知识的理解. 答完2018江苏高考物理卷就可以看出,任何一个“情境化试题”,不管是分离型、嵌入型还是结合型,其解题的关键都是找到题目表明的物理条件.如果说,上述两点的训练能够让学生适应各种各样的情境,“处变不惊”;那么凝练物理条件的能力训练就是要让学生立足基础,学会用物理的语言寻找并表述核心问题,从而赋予学生一双“火眼金睛”.下面就以“曲线运动”为例,说明如何在实际情境中凝练物理条件. 教学片段3:物体做曲线运动的条件. 图5 探究实验装置图 师: 演示实验1:如图5所示的装置放在水平桌面上,在斜面顶端放置一钢球,放开手让钢球自由滚下,观察钢球在桌面上的运动情况,记录钢球的运动轨迹. 生:钢球做直线运动,速度逐渐减小.由代表画出钢球运动轨迹,如图3中的虚线所示. 师:请学生们来分析钢球在桌面上的受力情况? 生:钢球受竖直向下的重力,竖直向上的支持力,还受到滑动摩擦力的作用. 师:摩擦力的方向如何? 生:摩擦力的方向与运动方向在同一直线上,但与运动方向相反. 师:你怎样做才能使钢球做曲线运动? 生:激烈讨论,有的说用棒打钢球,有的说吹一口气,有的说用手弹一下…… 师:演示实验2:在钢球的运动路径旁边放一块磁铁,重复刚才的实验操作,观察钢球在桌面上的运动情况? 生:钢球做曲线运动,再次由代表画出钢球运动轨迹. 师:两次实验,有什么发生变化了吗? 生:钢球除了受到原有的重力、支持力、摩擦力的作用外,还受到磁铁的吸引力. 师:引力的方向如何? 生:引力的方向随着钢球的运动不断改变,但总是不与运动方向在同一直线上. 师:木球演示及分析(略). 粉笔头演示及分析(略) 师:实验证明,你们前面讨论的方法都可以使物体改变运动方向,但是不一定做曲线运动,对吗? 生:对! 师:那么,从这么多的实验中,你们能够得到什么结论呢? 生:“无力不拐弯,拐弯必有力.”当物体受到与运动方向不在同一条直线上的力的作用时,会做曲线运动. 曲线运动的轨迹夹在合外力与速度方向之间,而且向趋近于合外力的方向弯曲,即合外力指向轨迹的凹侧. 建议: 每一个实际情境中,都包含了丰富的物理语言,而真正能解决问题的那个,才是最关键的物理条件.如何找到核心的物理条件?这就需要教师在课堂教学中,注重培养学生用物理语言表达实际情境的能力.比如案例中,每次演示实验结束教师都要求学生受力分析,学生就会感受到受力分析的重要性,也会联想到力对运动的影响.进一步的实验发现,只有力的改变还不能满足曲线运动的条件,还要符合一定的要求,学生自发地进行探究,层层递进,直到得出结论.学生在这样的思维训练中,慢慢地就能够养成一种习惯:对真实情景进行思维加工,用物理语言进行描述,不断删除冗余,最终凝练出关键的物理条件,达到“去伪存真”的目的,同时也培养出较强的分析能力. 2018年江苏高考物理卷第12题A(3)是一个热学的问题,应用热力学第一定律即可将题目解决,因此本题平均得分6.54分,难度系数仅为0.55.但是,笔者做了一个尝试性的试验:将题目稍作修改,不给出直观的图形,而只给出等温、等容、等压过程的文字描述及相应数据,得分率明显下降.究其原因,这是因为学生在物理学习过程中,对情境中数学模型的构建能力没有得到很好的培养.下面就以“力的合成”为例,说明如何让学生的物理知识发生顺向迁移,用数学模型来描述分析. 教学片段4:探究合力与分力的关系. 师:合力与分力之间可能会存在什么关系?例如:1 N+2 N一定等于3 N吗? 生:不一定! 师:如果给出实验器材:弹簧秤2个,三角板,木板,橡皮筋,细绳套,图钉,白纸,如何确定两个分力的合力是多大?方向如何? 生:探究过程: (1) 记录结点O点的位置; (2) 记录分力F1、F2的大小和方向; (3) 记录合力F的大小和方向.如图6(a)所示. (a) (b) 师:(提示)任务1:作出F1、F2和F,并在白纸上用力的图示把它们表示出来. 任务2:寻找F1、F2和F可能存在的规律. 生:讨论,交流,得出结论. 结论:二力合成时,以表示这两个力的线段为邻边作平行四边形,这两个邻边之间的对角线就代表合力的大小和方向.如图6(b)所示. 建议:通过情境演绎及实验探究,学生找到了“力的合成”与“平行四边形”之间的关系.从知识的角度来讲,“力的合成”属于物理学范畴,而“平行四边形”属于数学模型,用数学模型简单直观地描述或解决物理问题,这就是学习迁移.迁移有很多种分类,此处通过学生非常熟悉的数学模型,应用已经掌握的数学建模技能促进物理分析技能的应用,我们把它归类为顺向迁移.这是一种学习对另一种学习的影响,是一种在情境中获得技能、知识或态度的有效途径.除了受力分析之外,曲线运动、磁场、光路等都可以跟数学模型相结合,教师应该充分利用素材,在实现学习迁移的同时,培育学生的科学思维. 高考的命题趋势是重视考查学生的素养,它和新《课程标准》的目的是吻合的.也就是说,提升学生的学科核心素养和提高学生的高考成绩,两者的目标是统一的,这对高中物理教学来说,是一个重要的启示. “情境化试题”是实现两者目标统一的产物,也是有效途径.通过对“情境化试题”的分析,一线教育工作者在高中物理教学中,如果能够做到增强知识与情境的融合、充分利用探究实验情境,指导学生凝练情境中的物理条件、构建情境中的数学模型,那么就能够培养出会用物理知识解释自然现象和解决实际问题的学生,从而让物理书本知识得到升华.2.2 情境嵌入型

2.3 情境结合型

3 “情境化试题”对高中物理教学的启示

3.1 潜移默化,增强知识与情境的融合

3.2 举一反三,充分利用探究实验情境

3.3 去伪存真,凝练情境中的物理条件

3.4 顺向迁移,构建情境中的数学模型

4 结束语