基于SEBAL模型的农牧交错区蒸散演变及生态需水规律

马龙龙, 杜灵通, 宫 菲, 丹 杨, 王 乐, 郑琪琪,3, 孟 晨

(1.宁夏大学 西北土地退化与生态恢复省部共建国家重点实验室培育基地, 宁夏 银川 750021;2.宁夏大学 西北退化生态系统恢复与重建教育部重点实验室, 宁夏 银川 750021; 3.宁夏大学 农学院, 宁夏 银川 750021)

蒸散(evapotranspiration, ET)是植被及地面向大气输送的水汽总通量,包括植物叶片的蒸腾以及来自土壤、水体和植物表面的蒸发,涉及植物生理学过程和空气动力学过程[1],它决定着土壤—植被—大气系统中的水分和热量传输,是土壤—植被—大气系统(soil-plant-atmosphere continuum, SPAC)水文—生态过程耦合的纽带[2-3],在水圈、大气圈、生物圈的水分循环和能量平衡过程中有着关键作用[4]。全球陆地每年有59%的降水通过蒸散返回大气圈,而在干旱区甚至高达90%的有效降水消耗于蒸散过程[5];由于气候变化而引起全球水循环的变化已影响到地表蒸散过程,进而影响干旱、半干旱地区的生态系统的稳定性。传统的蒸散研究方法是基于“点”尺度测量或计算,对于几何结构和物理性质非均匀的陆面,在空间尺度扩展时会引起较大的误差[6-7]。遥感技术提供了从“面”尺度研究蒸散的途径,通过卫星遥感影像和少量地面观测数据就能反演区域蒸散,可准确有效地反映出蒸散的时空连续性和动态性[7-8],已成为区域乃至全球尺度蒸散估算的有力工具[9]。近年来学界提出了许多遥感反演蒸散的模型算法,其中地表能量平衡算法(surface energy balance algorithm for land, SEBAL)是一种典型的基于能量平衡方程的蒸散模型,要求输入的观测数据较少,反演精度较高,在区域水资源管理、流域水量平衡等研究中得到广泛应用[10]。

宁夏回族自治区盐池县处于半干旱的农牧过渡带,受气候波动和人类活动影响,盐池县的荒漠草原在20世纪70—80年代严重退化,之后当地政府开始实施防沙治沙、退耕还林还草等生态治理工程,导致植被类型和土地利用格局发生了深刻变化,这也影响到了盐池县的生态系统蒸散格局和需水规律。目前有关盐池县农牧交错带蒸散的研究主要集中在植物蒸腾速率[11]、潜在蒸散估算[12-14]等方面,生态需水量的估算也仅依靠植被需水系数调整潜在蒸散量来实现[12],无法准确获取生态系统实际蒸散的空间格局及其随时间演变的规律,对区域生态系统水分消耗量估算不准确。为此,本文采用Landsat遥感数据和SEBAL模型反演盐池县实际蒸散,研究区域环境在生态治理的影响下蒸散的演变规律,估算生态系统需水量,以期为区域生态治理和水资源管理提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

盐池县位于宁夏回族自治区东部,37°04′—38°10′N和106°30′—107°47′E,海拔1 295~1 951 m。盐池县属典型中温带大陆性季风气候,1958—2017年的年平均气温为8.34 ℃,年均降水为296.99 mm,年均蒸发量高达2 403.70 mm[15],年均风速2.59 m/s。盐池县北接毛乌素沙地,南达黄土高原,地形自东南向北从黄土高原向鄂尔多斯台地过渡,中北部为广阔的缓坡丘陵风成地貌。土壤以灰钙土为主,黑垆土、风沙土、黄土、盐土和白浆土少量分布,土壤风化严重,有机质较少,导致植被体系发育较差,全县自东南向西北由干草原向荒漠草原过渡,以灌丛草原、沙生植被和荒漠植被为主。土地利用类型主要以草地、耕地、林地为主,水域面积较少。

1.2 数据资料

采用2000年8月22日、2006年9月8日、2015年9月1日和2017年9月6日共4景Landsat 5TM和Landsat 8OLI/TIR遥感数据反演日蒸散;高程数据为90 m空间分辨率的SRTM DEM;气象数据来自中国气象数据共享网,为卫星过境当日盐池县气象站的风速、气温等气象要素数据;土地利用类型由2010年的遥感影像解译获得。

1.3 研究方法

1.3.1 SEBAL模型原理及参数计算 SEBAL模型是基于地表能量平衡方程,利用晴朗天气下的遥感数据反演地表反照率、植被指数、地表反射率、地表温度等参数,结合气温、风速等地面气象观测资料,计算区域净辐射通量和土壤热通量,通过选取遥感影像中的冷热像元点,确定地表温度和温度梯度差的线性关系,通过Monin-Obukhov相似理论迭代计算显热通量,从而求得潜热通量(瞬时蒸散),再进行时间尺度扩展,求区域日蒸散量[16]:

λET=Rn-G-H

(1)

式中:λET——潜热通量,λ为潜热蒸发系数,通常取2.49×106〔W/(m2·mm〕;Rn——辐射通量(W/m2);G——土壤热通量(W/m2);H——感热通量(W/m2)。

地表净辐射量Rn反映了地表短波辐射和长波辐射的净收支,其计算公式为[16-17]:

Rn=(1-α)RS↓+RL↓-RL↑-(1-ε)RL↓

(2)

式中:α——地表反照率;RS↓——下行的太阳短波辐射;RL↓——下行的长波辐射;RL↑——上行的太阳辐射;ε——地表比辐射率。

土壤热通量G指进入土壤和植被内部的热交换能量,计算公式为[17]:

(1-0.097 8NDVI4)×Rn

(3)

式中:TS——地表温度;C11——常数,卫星过境时间在地方时12:00以前,C11=0.9;在12:00—14:00, =1.0;在14:00—16:00,C11=1.1。

感热通量H是指以对流和传导形式进入空气的那部分热能量,感热通量是由于温度的梯度差异作用而造成的,计算公式为[16-17]:

(4)

式中:ρair——空间密度(kg/m3);Cp——空气热通量常数,Cp=1004 〔J/(kg·K)〕;dT——高度在Z1和Z2处的温度之差;rah——空气动力学阻力(S/m),rah,dT——未知量,它们与不同梯度的温度、地表粗燥度和风速有关[16]。

因为卫星过境时所观测的是地面瞬时数据,我们只求得的是ΛET,因此把瞬时蒸散量扩展到日蒸散量,蒸散比Λ计算公式为[16-17]:

(5)

式中:Λ24——一天24 h内的蒸散发比。

日蒸散量ET24的计算公式为[17]:

λET24=Λinst(Rn24-G24)

(6)

式中:Rn24——一天内的净辐射量;G24——一天内的土壤热通量。

1.3.2 生态需水量计算 生态需水量指维持某一环境功能或环境目标所需的水资源量[18],在水资源匮乏的西北内陆地区,生态需水量是脆弱生态区恢复与重建中必须考虑的一个关键问题[19]。蒸散作为植被水分最重要的输出项,可用某一植被类型的蒸散量表达维持该植被正常生长所必须的水分量,各植被类型生态需水量之和即构成区域植被生态需水总量,计算公式为:

(7)

式中:Ai——第i种植被类型的面积;Ei——第i种植被类型的蒸散量;W——总生态需水量[18]。

2 结果与分析

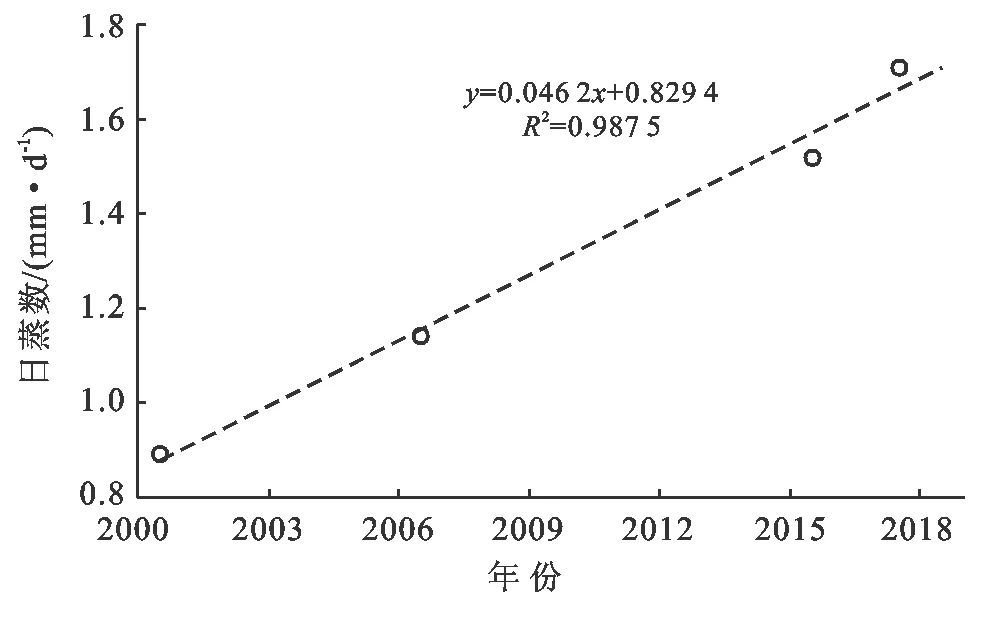

2.1 蒸散的年际变化

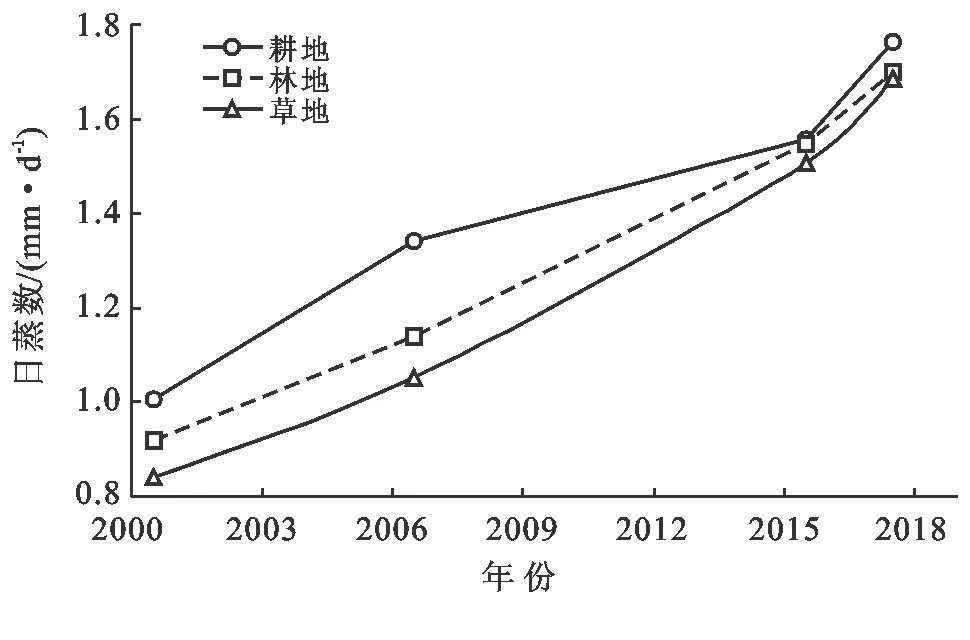

由图1可知,2000—2017年盐池县秋季初(8月22日至9月8日间)的单日蒸散在0.89~1.71 mm/d,近17 a来单日蒸散增长了0.82 mm,增长幅度达到了92.1%,平均每年增幅为0.05 mm,线性增长趋势明显(R2=0.987 5)。其中2000—2006年的蒸散增长了0.25 mm,年均增幅为0.041 7 mm;2006—2015年的蒸散增长了0.38 mm,年均增幅为0.042 2 mm;而2015—2017年的蒸散增长了0.19 mm,年均增幅为0.095 0 mm。由此可知,近几年盐池县蒸散的增幅在逐渐升高,其生态系统的耗水量也越来越多。盐池县生态系统蒸散呈整体上升趋势,与20世纪末开始实施的大批生态治理工程密切相关,2001年盐池县试点退耕还林还草,2002年全县实施封育禁牧[20],加之持续的“三北”防护林建设和防沙治沙措施,近十几年来全面改变了盐池县的植被格局[21],地表植被覆盖度增加,生态系统蒸散增强,生态耗水量也增多。

图1 盐池县2000-2017年日蒸散量变化

2.2 蒸散的空间变化

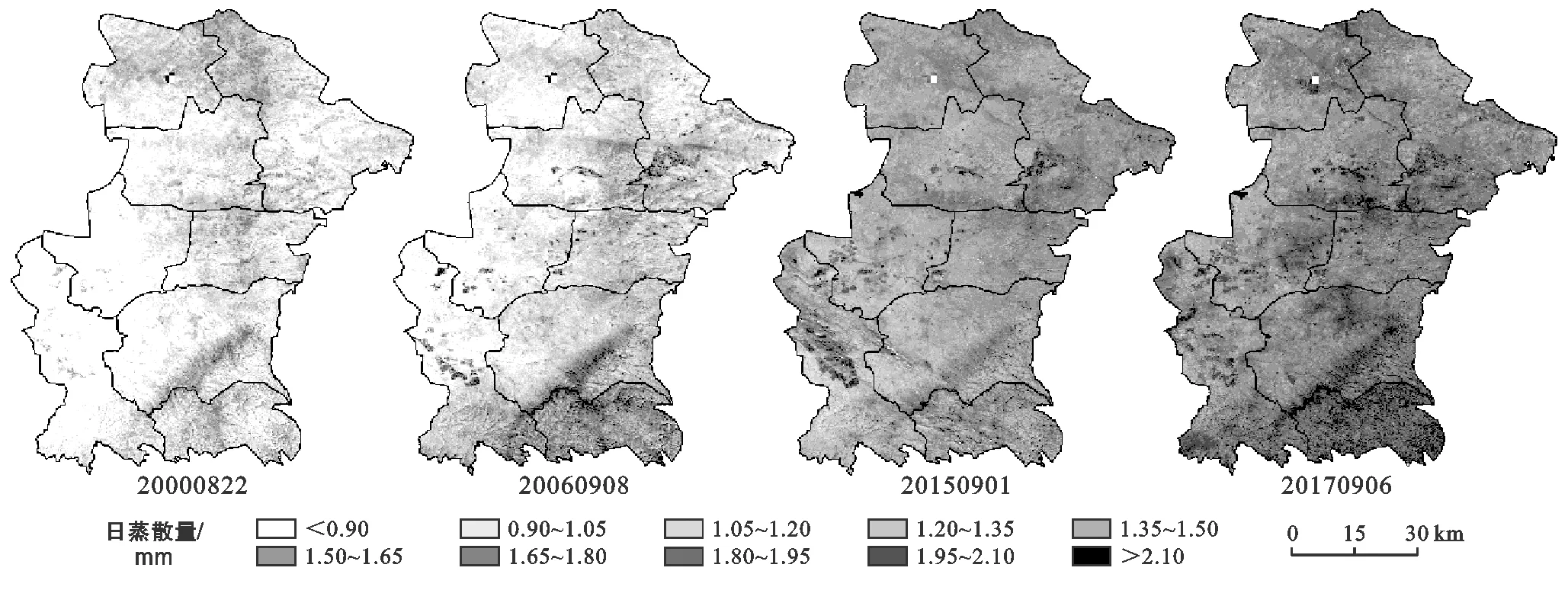

盐池县日蒸散量具有较强的空间异质性,总体呈现南高北低的分布特征,尤以东南部的麻黄山黄土丘陵地区日蒸散最高(图2),这一区域降水量相对高,气候较为湿润,植被以典型草原植被和人工种植柠条灌木丛为主,植被覆盖度高,蒸腾量大,故整体蒸散为全县最高。此外,盐池县中部有一条由南到北的缓坡丘陵地貌,这一区域的蒸散也略高于平原沙地。蒸散偏低的区域主要集中在西部和西南的冯记沟和惠安堡2个乡镇。盐池县蒸散的空间分布特征与全县自东南向西北由典型草原向荒漠草原过渡的植被类型变化具有一定的相似性,同时也受局地人为农林活动的影响,如近些年盐池县周边发展起来的部分灌溉农田和人工林地较大的拉高了其蒸散量。

图2 盐池县不同时间的日蒸散空间分布

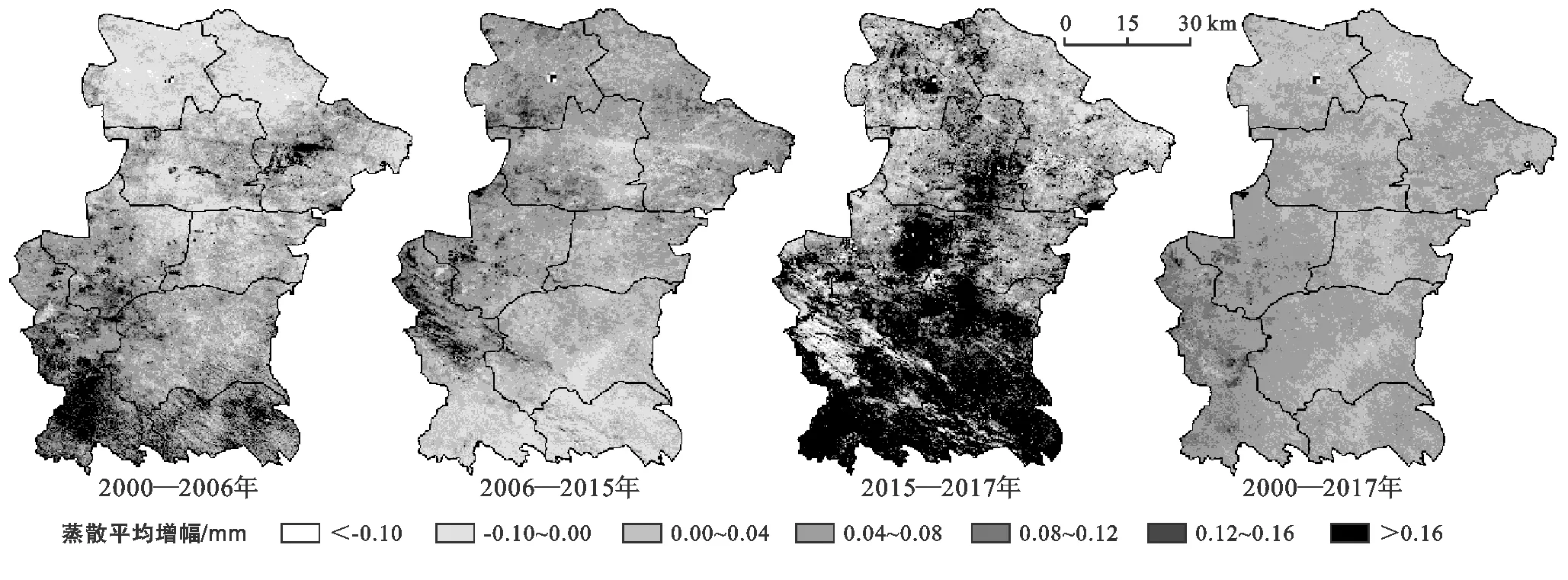

此外,从不同时期的蒸散空间分布图对比来看,近17 a来盐池县的蒸散在逐渐增强(图2),但不同区域间的蒸散增强幅度存在较大差异(图3)。2000—2017年盐池县蒸散年均增幅主要集中在0.00~0.12 mm,其中西南部的惠安堡镇和冯记沟乡的蒸散年均增幅高于其它地区,平均在0.04~0.12 mm,而其它乡镇的蒸散年平均增幅则主要在0.00~0.08 mm,尤以盐池县西北部的高沙窝镇和花马池镇北部最低。同时,不同时间段的蒸散增强幅度也存在较大差异(图3)。

2000—2006年盐池县蒸散年均增幅表现出明显的南高北低特征,其中惠安堡镇、麻黄山乡和冯记沟乡南部的蒸散年均增幅在0.08 mm以上,但西北部的高沙窝镇和花马池镇北部不增反降,年均增幅在-0.01~0.00 mm;2006—2015年盐池县蒸散年均增幅则与之前的变化基本相反;而最近的2015—2017年,盐池县蒸散年均增幅则出现非常大的波动,即南部增幅量非常大,出现高于0.16 mm的增幅(图3)。近17 a的平均增幅基本上体现了区域实施封育禁牧政策、退耕还林还草等一系列生态治理工程所产生的生态水文效应,植被盖度的增加和气象活动的增强导致蒸散增加。

而短期几年的蒸散变化则与降水、气温等气象条件的短期波动有关,如2014—2017年盐池县的年平均降水量在347.10~393.30 mm,比近50 a的平均值高出50 mm多,气温也较近50 a平均值高出1 ℃以上,较高的气温和降水量导致这几年蒸散增幅很大。

图3 不同时间段盐池县日蒸散量的年均增幅

2.3 不同地类的蒸散特征

土壤含水量的空间差异性和不同地物的耗水特性会导致不同地类的蒸散具有一定的差异性,本研究利用土地利用数据对盐池县4期蒸散数据进行掩膜,获得耕地、林地和草地3种主要地类的蒸散值。2000—2017年各地类蒸散由高到低依次是耕地、林地和草地(图4),且各地类的蒸散增幅明显,蒸散年增幅最大的地类是草地,其次为林地和耕地。近17 a耕地的日蒸散量为1.01~1.76 mm/d,均值为1.42 mm/d,日蒸散量最大,其蒸散年均增幅为0.044 mm;林地的日蒸散量为0.92~1.70 mm/d,均值为1.33 mm/d,其蒸散年均增幅为0.046 mm;草地的日蒸散量为0.84~1.68 mm/d,均值为1.27 mm/d;虽然草地的日蒸散量最小,但其蒸散年均增幅却最大,达到了0.05 mm。

图4 盐池县2000-2017年各地类蒸散变化特征

由以上结果可得,盐池县的耕地是最耗水的一个生态系统,耕地包括旱地和水浇地,其中水浇地受人为灌溉活动的影响,其土壤水分供应充足,农作物的种植密度较高,导致耕地的土壤蒸发和植被蒸腾都很强烈,总体蒸散最强。此外,现有研究表明,盐池县近些年水浇地面积增加明显,旱地面积持续减少[20],这将继续增加盐池县总的蒸散量。盐池县的林地由乔木林和灌木林混杂构成,其林地斑块碎杂,连片高密度的乔木林面积较少,其生态系统生物量不大,叶片蒸腾不高,整个系统水分消耗不强,故其蒸散弱于耕地。草地是盐池县面积最大的地类,但大多数为荒漠草原,部分典型草原的盖度和密度也不甚高,故该类生态系统的蒸散强度最弱。不管是哪一类地类,在近17 a间均表现出了蒸散增强的趋势,这与区域生态系统整体好转有关。

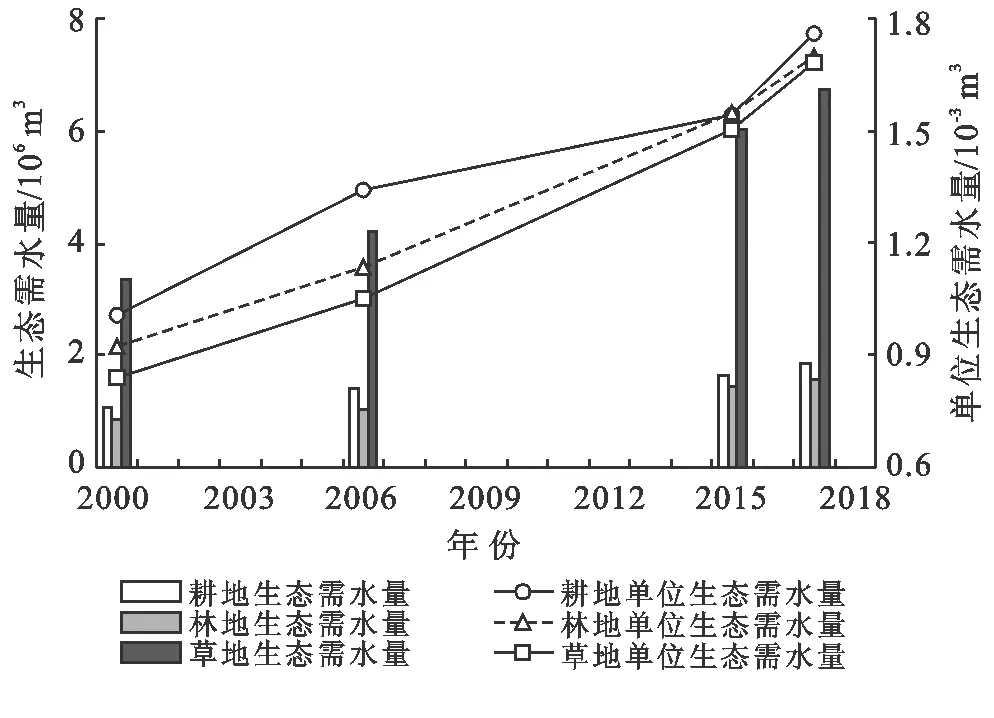

2.4 盐池县生态需水量

利用SEBAL模型反演的日蒸散数据,估算宁夏盐池县2000—2017年的生态需水量。结果看出,盐池县秋季初的平均生态需水量为9.23×106m3,其中最低的2000年为5.96×106m3,最高的2017年1.15×107m3,年均增幅为3.25×105m3,生态需水量在近17 a中表现出明显的增加趋势。从不同地类来看(图5),生态需水量由高到低依次是草地、耕地和林地,因盐池县的草地面积占总县域面积的60%,故草地生态需水量最高。从变化趋势来看,草地的生态需水量增加最多,近17 a增加了3.37×106m3;其次是耕地,其生态需水量增加了8.00×105m3;生态需水量增加最少的是林地,增加了7.20×105m3。但从各地类的单位面积生态需水量来看,其由高到低依次是耕地、林地和草地,即单位面积的草地生态需水量是最低的地类,而单位面积的耕地生态需水量却最高,3种地类中耕地生态耗水率最高,可见在盐池县这种水资源极度匮乏的地区,不易大面积发展高耗水的耕作农业,应保持适度面积的草原,以保持盐池县农牧交错区农牧复合系统的稳定性[22]。

图5 各土地利用类型的生态需水量

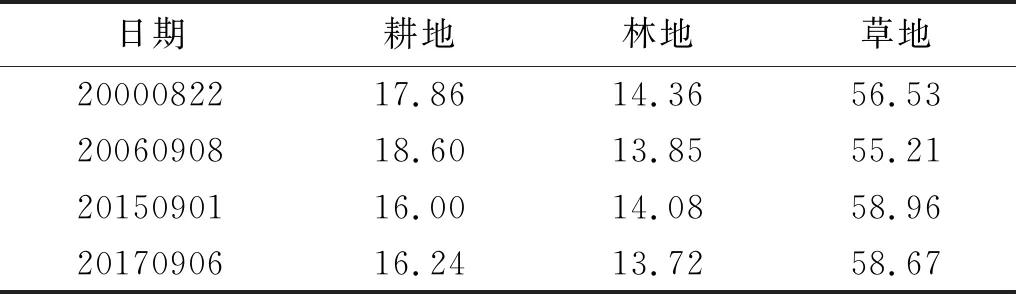

尽管盐池县生态需水总量和各地类的生态需水量近17 a中都在增加,但各地类的生态需水量组成格局却在发生变化。从各地类生态需水量占总生态需水量的百分比来看,耕地和林地生态需水量占总生态需水量的比例在下降,而草地生态需水量占总生态需水量的比例在上升(表1)。盐池县实施的封育禁牧、退耕还林还草、防沙治沙土地荒漠化治理工程是引起这一变化的原因,这些生态治理工程改变了地表植被覆盖结构和植被盖度,生态系统的整体好转和植被盖度增加,整体增加了区域生态系统需水总量,而退耕还林还草工程使旱耕地面积大幅减少,草地与林地的面积增加,这种地表植被覆盖结构的变化引起了各地类的生态需水量占比发生变化。

表1 盐池县各地类需水量占总生态需水量的比例%

日期耕地林地草地2000082217.8614.3656.532006090818.6013.8555.212015090116.0014.0858.962017090616.2413.7258.67

3 讨论与结论

刘可等[23]研究得出,宁夏回族自治区中部和南部草地的蒸散以增强为主;张霞等[24]认为近30 a来全球干旱半干旱区年蒸散量的变化明显,中国北部呈增加趋势;全球气候的变暖使大气中水汽含量变低、地表蒸散量增大并加速全球水循环[25];这些研究结论与本文的结果一致。范亚云等[18]在艾比湖流域的研究结果显示,不同地类日蒸散量由高到低依次为乔木林地、耕地、牧草地和灌木林地,而本研究得到盐池县日蒸散量由高到低依次为耕地、林地和草地。由于盐池县的林地既非单一的乔木林地,也非单一的灌木林地,本研究在地物类别划分时将乔木林地、灌木林地等斑块碎杂的林地斑块均划分为林地,从而造成本研究中林地蒸散介于乔木林地和灌木林地之间。本研究得出的地类间蒸散差异的结果和大小顺序,与张晓玉等[26]利用SEBS模型在干旱区反演的日蒸散量结果一致,也与代鹏超等[27]基于SEBAL模型在新疆精河流域研究的结果相同。范亚云等[18]在艾比湖流域的研究结果显示,生态需水量整体呈增加的趋势,与本文研究结果一致,而李金燕[12]研究得到盐池县草地的生态需水量远高于林地,主要是由于该研究分析的是2014年典型平水年份,而本文主要分析了近17 a的盐池县生态需水量的变化情况。近17 a盐池县蒸散的增强和生态需水量的增加,主要与其实施的一系列生态治理工程有关,封育禁牧、退耕还林还草、防沙治沙等生态工程改变了地表下垫面结构[21,23],使得地表植被覆盖度增加,植被蒸腾增强。然而,地表蒸散变化还与区域气象条件等因素有关[23-24],干旱半干旱区地表蒸散的主要水分供给来源是大气降水,降水直接影响地表土壤含水率大小,影响蒸散大小[28]。已有报道显示,盐池降水量近些年在波动增加[15],气象资料统计显示,2000—2017年的年平均降水量为301.57 mm,除去2000年和2005年的大旱年份[23],这一时期的平均降水量达到了317.96 mm,高于近1958—2017年的平均值(296.99 mm),降水增加在一定程度上促进了植被的蒸散,也保障了区域生态系统维持的水分供给。然而,由于本研究受遥感数据的限制,每年相同日期或相近日期可用的Landsat数据量较少,故近17 a间只优选出了4期数据用于反演蒸散。因遥感数据为单日瞬时观测结果,而蒸散受降水量、相对湿度、气温、太阳辐射、日照时数、风速等气象因素的影响明显[7,28-29],所以用单日遥感数据反演的蒸散在表征生态系统整体蒸散强弱时也有一定的局限性,在今后的研究中应采用数据量丰富、时间连续性强的数据进行蒸散演变规律的研究。此外,本文主要侧重研究区蒸散时间演变规律和空间分布格局,因受限于数据资料局限,关于蒸散变化驱动力及其驱动机制等方面的研究不够深入,这也是未来需加强的方向。决定地表蒸散强弱的因素主要有地表入射能量、区域气象条件和下垫面条件[23-24]等,同时也受土地利用类型变化以及人类生产活动的共同影响[29],而在综合考虑这些因子基础之上的蒸散反演模型,将会提高干旱半干旱区遥感蒸散反演的精度以及生态需水量估算的可靠性。综上研究表明,近17 a盐池县日蒸散量变化趋势明显,并具有较强的时空异质性。日蒸散量由2000年的0.89 mm/d增加到了2017年的1.71 mm/d,增幅为92.1%,增强趋势显著。在空间上,日蒸散呈南高北低的格局,尤以东南部的黄土丘陵区蒸散最高,但不同时间段、不同区域的蒸散增强幅度存在较大差异。不同地类的日蒸散量具有一定的差异性,蒸散年增幅最大的是草地。盐池县生态需水总量和各地类的生态需水量也都在增加,但各地类的生态需水结构却发生变化。