苹果园不同间作模式对土壤理化性质及微生物群落的PLFA分析

李旭锐,张 燕,张 杰,姚允聪

(北京农学院植物科学技术学院/农业应用新技术北京市重点实验室,北京 102206)

苹果树作为中国栽培面积最大的经济果树,是人们生活中必不可缺的水果,但是由于人们不合理的种植方式,导致果园土壤越来越贫瘠,而化肥的增施使情况更加恶化,因此合理进行果树栽培与种植是生态果园的重要目标。在现代果园和人工造林景观中,复合生态模型越来越受到人们的重视,如多年生木本植物多用作主要树种,一年生和二年生草本景观植物、经济上有价值的牧草和开花地被植物为间作植物,如苜蓿即可作为绿肥植物,也可用作开花植物以及景观植物。前人研究表明,合理的间作措施能够利用植物不同的生长习性和生理特征,利用其生态位互补的原理,使得自然资源的利用效率最大限度提高,生态系统物种多样性得以进一步丰富,使果园形成一个小型生态圈。

间作能够有效提高光能[1]和水分[2]利用率减少土壤水分蒸发,同时可提高土地利用效率,提高抑制病虫害发生的几率。例如,橡胶林中间作豆科植物可以提高土壤有机碳和总氮量、土壤微生物活性,以及潜在的有效氮含量[3]。Kremer和Kussman报道在山核桃果园的小路上与库拉三叶草间作可以增加土壤酶的活性和土壤有机碳的含量,改善土壤结构,减少土壤侵蚀[4]。María等[5]研究表明,在杏树(PrunusdulcisL.)果园间作可以通过提高土壤有机碳、土壤团聚体稳定性和微生物活性来改善土壤质量。这些植物物种通过调节微生物群落对土壤碳积累的影响一直受到关注。合理间作是现代化农林生态系统的一项重要措施。

芳香植物可兼具药用和芳香特性,因此被认为是廉价保健产品的来源,对草食性害虫具有杀虫、拒食和驱避作用,从而为农民提供收入来源。一些研究表明,与某些芳香植物间作可以改善土壤条件。例如,罗勒(OcimumbasilicumL.)和香薄荷(SaturejahortensisL.)间作已被证实能显著增加土壤有机氮和有效氮[6]。罗勒是一年生唇形科植物,具有很高的药用价值,前人研究发现其汁液提取物具有广泛的抗病毒性[7],Jeyasankar等[8]研究表明罗勒挥发的芳香性气体具有趋避害虫的作用,然而罗勒对土壤养分和微生物群落影响的研究还知之甚少。土壤微生物是土壤生态系统中最活跃和最具影响力的组分之一,土壤中的微生物对凋落物以及动植物残体的分解,是土壤有机质以及其他养分的主要来源,微生物的活性是土壤肥沃程度的重要指标,因此对土壤微生物的丰度以及多样性的研究也是当今科学家的研究热点,同时对土壤养分的提高有着至关重要的作用。

本研究旨在果园间作系统下,在果树的不同生长时期,探究罗勒对苹果园小生态系统的改善机制,进一步与传统的自然生草进行比较,探究其优劣。结合磷脂脂肪酸生物标记技术,通过对土壤中微生物细胞膜磷脂脂肪酸含量的鉴定,研究在不同间作系统下土壤微生物群落分布状况以及与土壤养分状况的变化关系。

1 材料和方法

1.1 试验地概况

本试验进行时间为2016年5月和2016年8月,试验地位于北京市昌平区流村镇王家园有机苹果园内。试验地处于北京市昌平区(东经116.33°,北纬39.73°),该地区气候四季分明,属于温带半湿润大陆季风性气候。月平均最高气温25.89 ℃,最低气温-4 ℃。年降水量分布不匀,夏季7月和8月集中降水,其余时间降水较少。土壤为轻沙质土类型。试验地面积35 000 m2,主要栽植品种为‘富士’(Malusdomesticacv. ‘Fuji’/Malusprunifolia),树龄为15年,株行距为5 m×6 m,树木长势优良,2007年获得有机果园称号。全园禁用农药化肥,采用人工和物理结合防治的管理方法。全园的土壤、环境、地势基本相同,管理方式基本一致。

1.2 试验设计及样品采集

设置3个处理:清耕(CK)、自然生草(Tr1)、罗勒(Tr2)。罗勒于2016年4月6日开始播种,于苹果树行间(距离树干1 m)处进行种植,自然生草和罗勒处理区采用随机区组设计,间作植物覆盖率90%,3次重复。分别于2016年5月23日幼果期和2016年8月23日果实膨大期采集土样。取样时去除表层杂物,用管型土钻采集。每个小区按照S型五点取样法取样[9],取0~20 cm表层土层的新鲜土样。采集的土壤过1 mm筛,混匀后分成2份装入自封袋中,一份用于含水量、pH值以及磷脂脂肪酸的测定,另一份经通风处晾干用于有机质以及各种营养元素的测定。

1.3 试验方法

1.3.1 土壤理化指标测定 土壤酸碱度(pH)、土壤含水量(SWC)参照常规方法测定,土壤有机质(SOM)用重铬酸钾-油浴加热法测定;全氮(TN)含量用半微量凯氏法测定;有效磷(AP)、有效钾(AK)采用M3浸提法测定[10]。

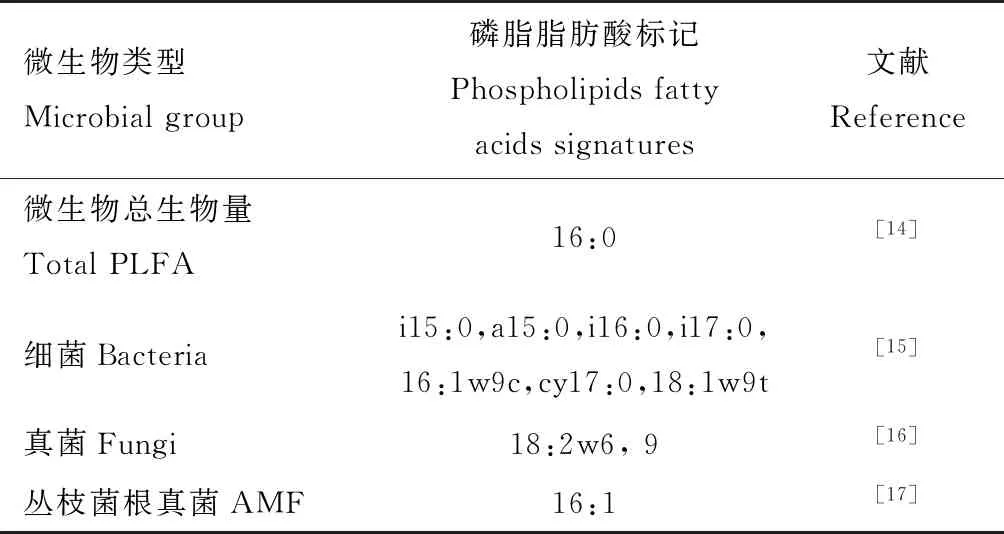

1.3.2 土壤微生物生物量的测定 土壤微生物生物量的测定采用磷脂脂肪酸法,土壤脂肪酸的提取和检测主要分为四步:提取、分离、酯化、GC-MS分析[11-12]。首先称取10 g新鲜土样,加入KOH甲醇溶液使脂肪酸释放并甲酯化,用醋酸溶液中和pH再加10 mL正己烷,使FAMEs全部转到正己烷相中后,去除水相,收集有机相,用氮气吹干,将提取的FAMEs溶解于0.5 mL(V正己烷∶V甲基叔丁基醚=1∶1)中,充分溶解后转入GC小瓶,同时加入5 μL质量浓度为5 mg/mL的内标十九烷酸甲酯(19∶0),用气相色谱质谱联用仪测定得到各脂肪酸含量。采用SherlockMIS4.5和MIDI软件鉴定分析并估算微生物生物量及菌群结构,脂肪酸采用Frostegrd方法命名[13],PLFA标记名称参考表1。

表1 不同微生物种群的磷脂脂肪酸标记Tab.1 PLFA of different microbial communities

1.4 数据处理

数据采用Spss24.0进行单因素方差分析(one-way ANOVA)和皮尔森(Pearson)相关性分析检验土壤理化指标与微生物之间的差异;采用Canoco5软件进行主成分分析(principal component analysis, PCA)和冗余分析(redundancy analysis, RDA),差异显著为P<0.05,差异极显著为P<0.01。

2 结果与分析

2.1 果园间作对土壤理化特性的影响

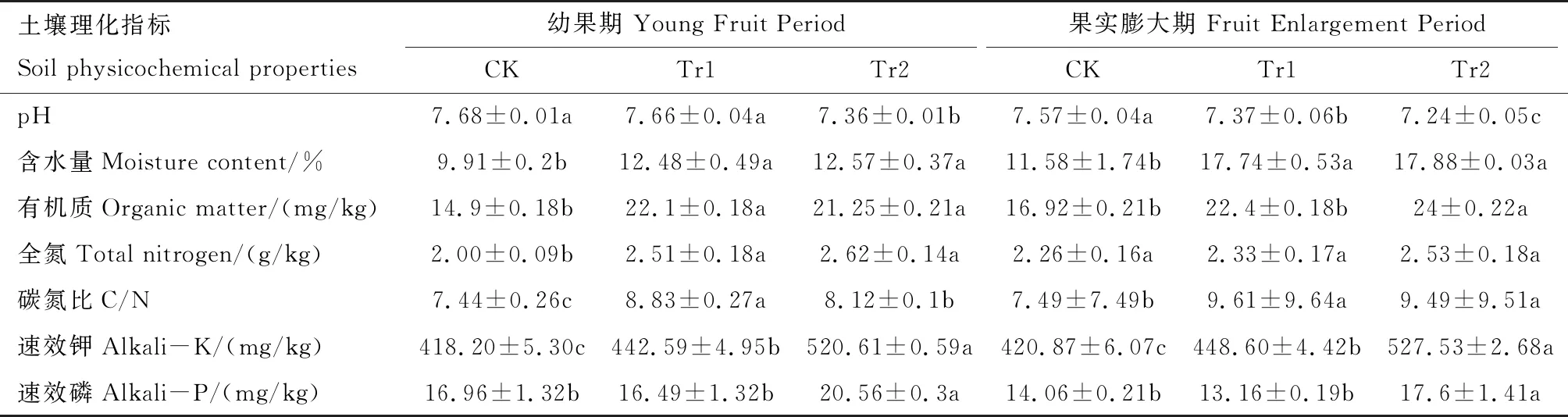

果园间作对土壤理化特性的影响见表2。在幼果期,土壤pH的变化趋势为:清耕,自然生草>罗勒;含水量、有机质和全氮的大小顺序为:自然生草,罗勒>清耕;碳氮比的大小顺序为:自然生草>罗勒>清耕;速效钾和速效磷的大小顺序为:罗勒>自然生草>清耕。在果实膨大期,土壤pH明显低于幼果期,大小顺序为:清耕>自然生草>罗勒;土壤含水量、土壤有机质、碳氮比、速效钾和速效磷含量的变化趋势为:罗勒>自然生草>清耕。土壤养分含量随着时间的增长而增大,此外,果树间作处理下的土壤养分含量显著高于清耕。

表2 果园间作对土壤理化特性的影响Tab.2 Effects of intercropping system on soil physicochemical properties

注:数值后不同字母表示处理之间差异达P<0.05显著水平。

Note: Values followed by different letters are significant atP<0.05 level among treatments.

2.2 不同间作系统中微生物生物量的变化

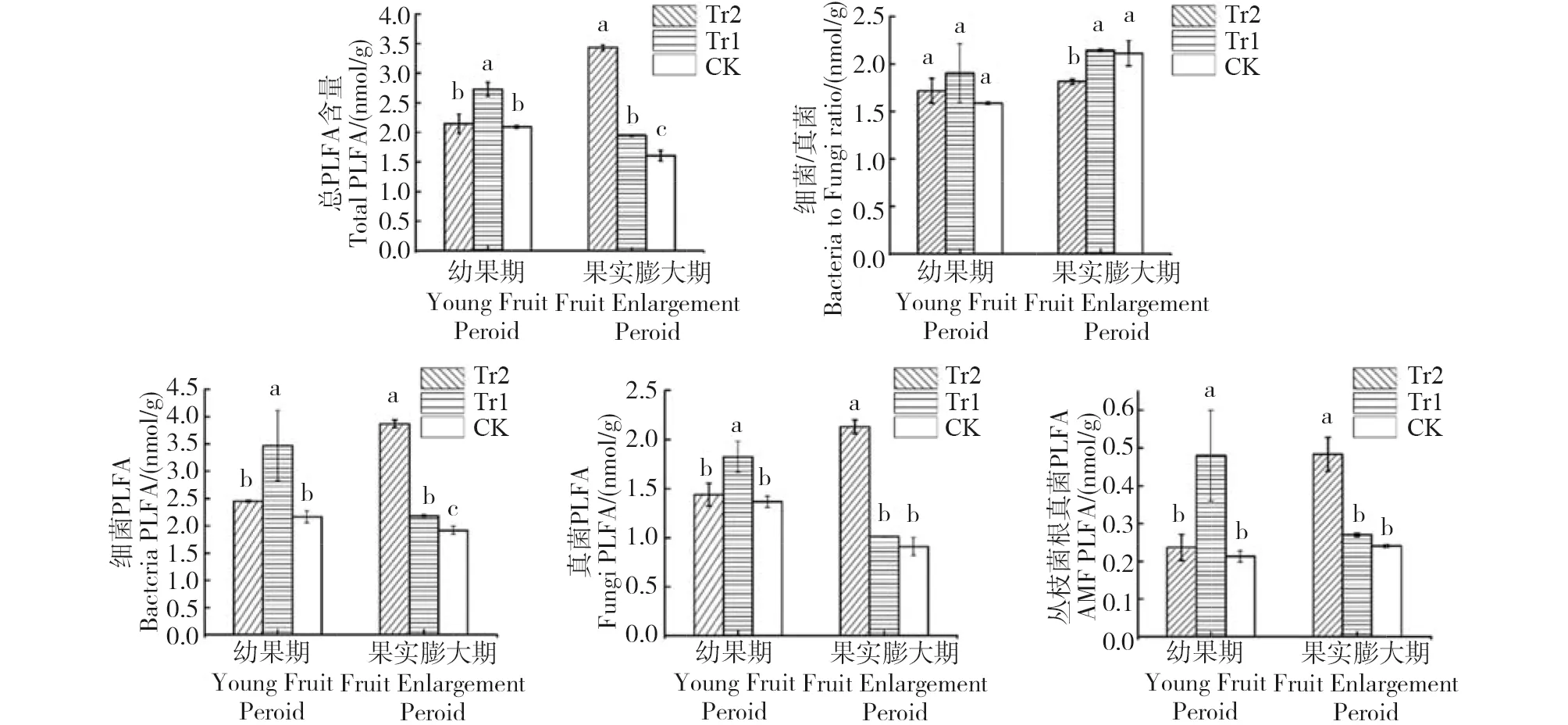

通过磷脂脂肪酸生物标记技术对土壤中微生物群落的检测发现,在果实的不同生长时期,土壤中微生物生物量不相同。在幼果期也就是芳香植物幼苗期,果树行间自然生草的微生物总生物量、细菌、真菌及丛枝菌根真菌生物量高于清耕和罗勒,有显著差异(P<0.05);果实膨大期,罗勒表现出较大优势,除细菌/真菌以外,各项指标均显著高于自然生草和清耕(图1)。

2.3 土壤微生物生物量与土壤养分的相关性分析

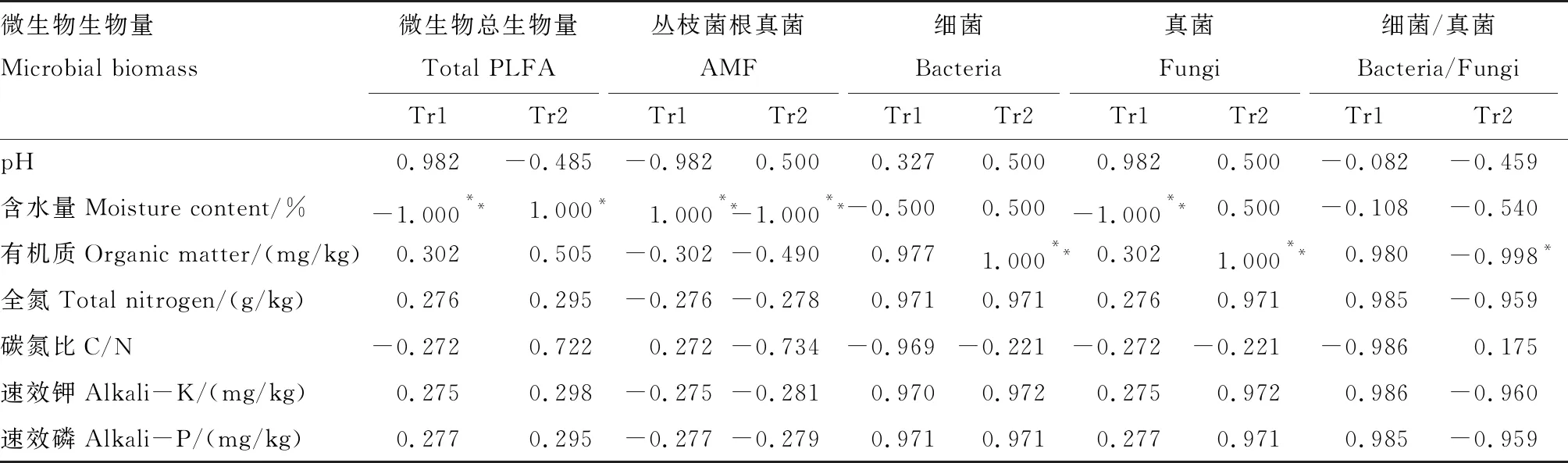

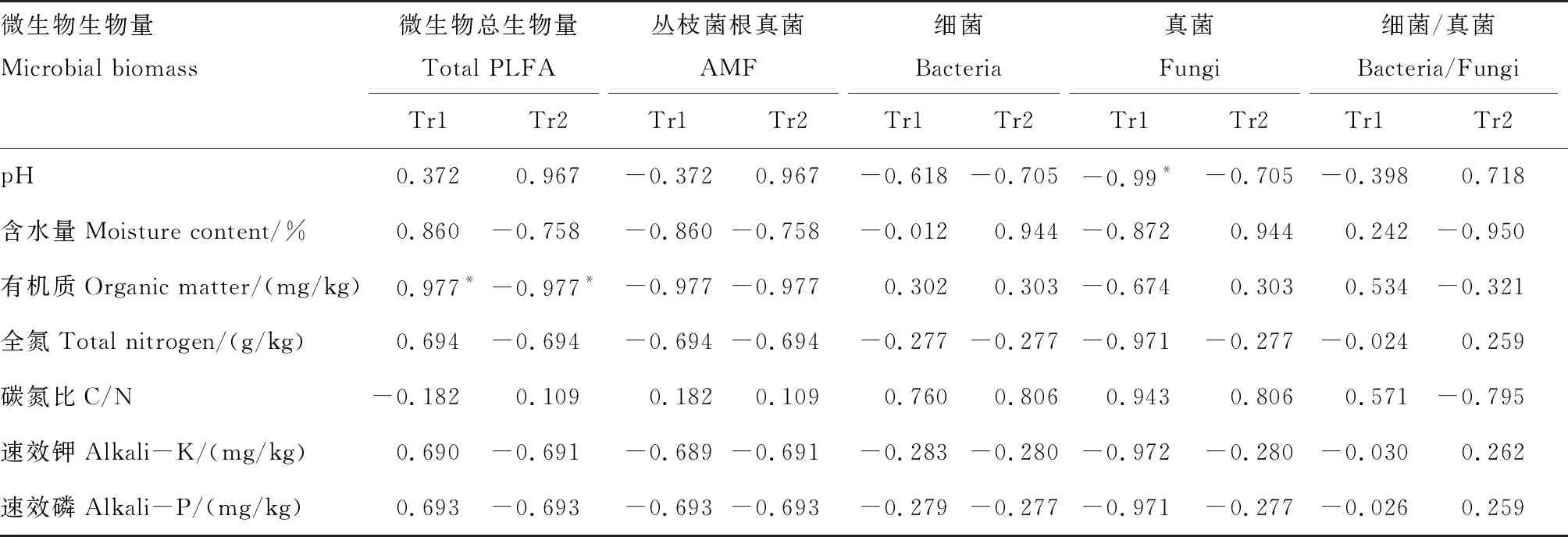

在果实的不同生长时期,土壤微生物群落与土壤养分的相关性分析表明,在幼果期土壤微生物群落与土壤含水量和土壤有机质含量有很强的相关性,土壤含水量显著影响土壤丛枝菌根真菌和微生物总生物量,罗勒的土壤中细菌与真菌的丰度与土壤有机质显著相关(P<0.01);果实膨大期,土壤有机质显著影响自然生草和罗勒的微生物总生物量(表3、表4)。

图1 不同间作系统中土壤微生物生物量Fig.1 PLFA of each group of soil microorganisms in different intercropping system

微生物生物量Microbial biomass微生物总生物量Total PLFA丛枝菌根真菌AMF细菌Bacteria真菌Fungi细菌/真菌Bacteria/FungiTr1Tr2Tr1Tr2Tr1Tr2Tr1Tr2Tr1Tr2pH0.982-0.485-0.9820.5000.3270.5000.9820.500-0.082-0.459 含水量Moisture content/%-1.000**1.000*1.000**-1.000**-0.5000.500-1.000**0.500-0.108-0.540 有机质Organic matter/(mg/kg)0.3020.505-0.302-0.4900.9771.000**0.3021.000**0.980-0.998*全氮Total nitrogen/(g/kg)0.2760.295-0.276-0.2780.9710.9710.2760.9710.985-0.959 碳氮比C/N-0.2720.7220.272-0.734-0.969-0.221-0.272-0.221-0.9860.175速效钾Alkali-K/(mg/kg)0.2750.298-0.275-0.2810.9700.9720.2750.9720.986-0.960 速效磷Alkali-P/(mg/kg)0.2770.295-0.277-0.2790.9710.9710.2770.9710.985-0.959

注:**在P<0.01水平上极显著相关,*在P<0.05水平上显著相关。

Notes:** mean significant correlation atP<0.01 level,* mean significant correlation atP<0.05 level.

表4 果实膨大期土壤微生物与土壤养分的相关性分析Tab.4 Correlation analysis of soil microbial community and soil nutrients in fruit enlargement period of apple tree

注:**在P<0.01水平上极显著相关,*在P<0.05水平上显著相关。

Notes:** mean significant correlation atP<0.01 level,* mean significant correlation atP<0.05 level.

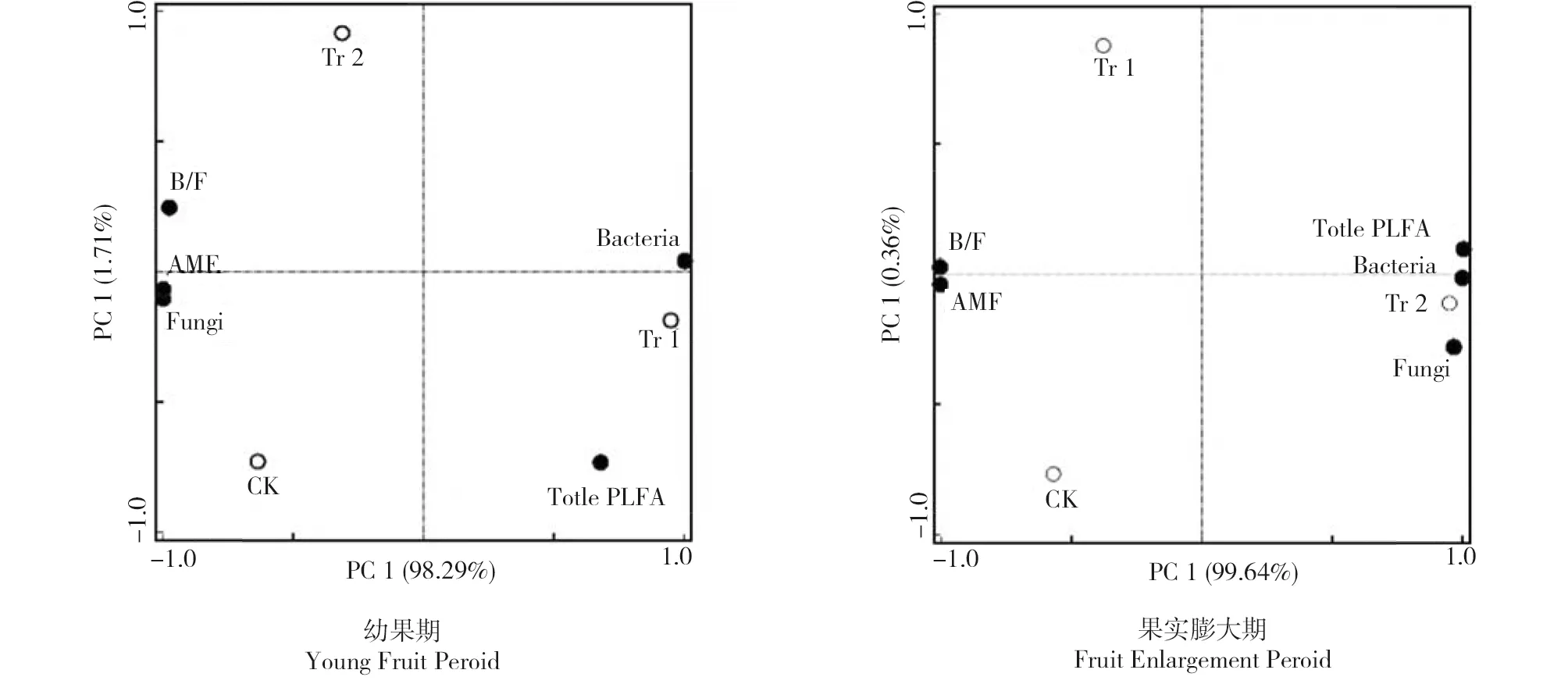

2.4 不同间作系统中土壤微生物群落结构主成分分析

分别对幼果期和果实膨大期土壤微生物群落进行主成分分析,由图2可知,轴1和轴2将清耕,自然生草和罗勒三种模式显著分布在三个不同的区域,说明在这两个时期三种模式下的土壤微生物群落均有显著差异。幼果期,微生物总生物量和细菌与自然生草呈正相关关系,真菌、丛枝菌根真菌(AMF)与清耕呈正相关,细菌/真菌(B/F)与罗勒呈正相关。然而,在果实膨大期,微生物总生物量、细菌和真菌的丰度与罗勒呈正相关关系,细菌/真菌和丛枝菌根真菌变化不显著。

图2 不同间作系统下土壤微生物PLFA主成分分析Fig.2 Principal component analysis of PLFA in soils of different intercropping systems

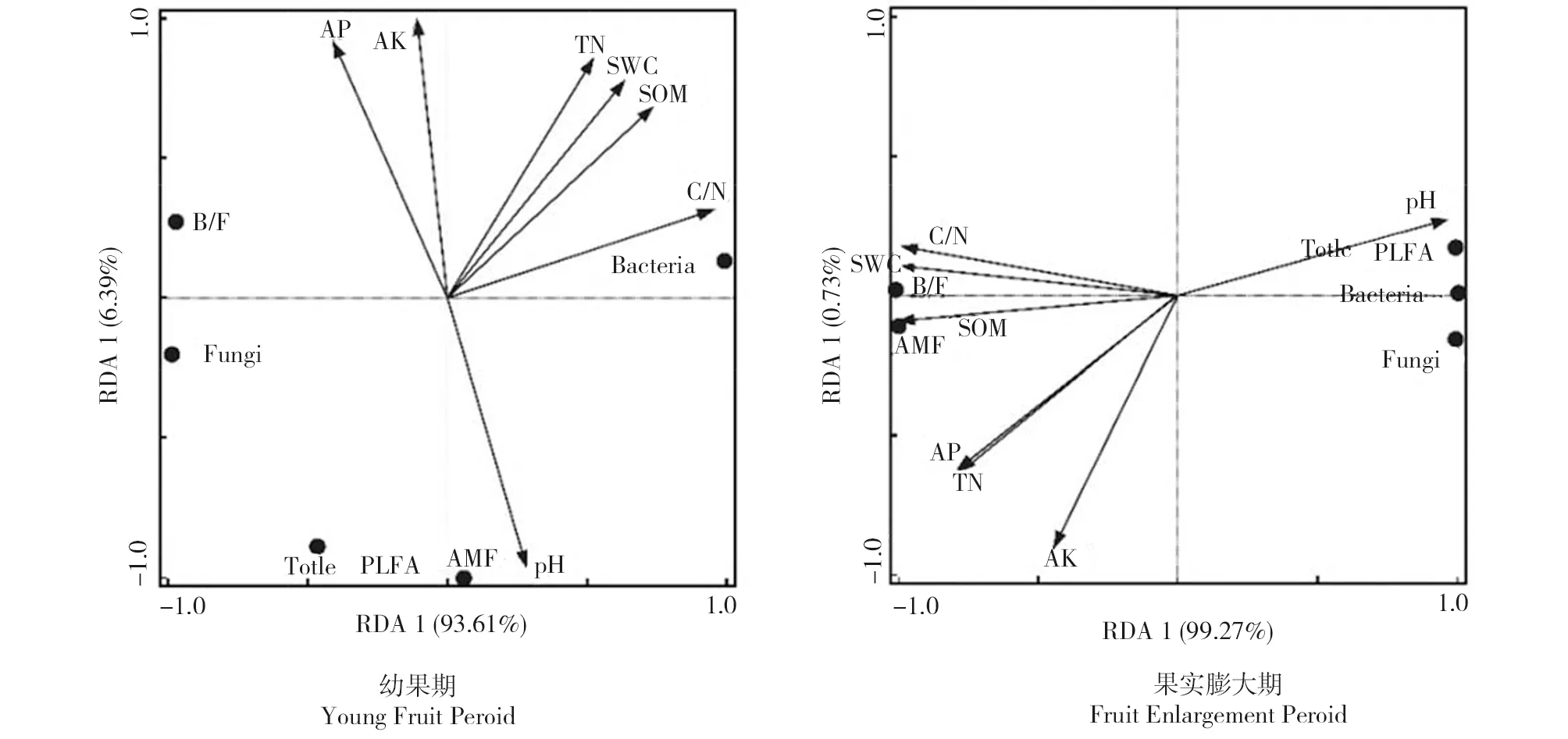

2.5 不同间作系统中土壤微生物PLFAs与土壤环境因子的关系

对幼果期和果实膨大期进行冗余分析,轴1和轴2在果树不同的生长时期所占的贡献率分别为93.61%、99.27%、6.39%、0.73%。由图3可知,在幼果期,pH与丛枝菌根真菌、微生物总生物量呈正相关关系,碳氮比与土壤有机质与细菌群落呈正相关关系;在果实膨大期,pH与微生物总生物量、细菌、真菌呈正相关关系,碳氮比、土壤含水量、土壤有机质与细菌/真菌和丛枝菌根真菌呈显著正相关。

图3 土壤PLFA与土壤环境因子之间的RDA分析Fig.3 Redundancy analysis of soil microbial community structure and soil physicochemical properties

3 讨 论

苹果树是重要的经济果树,苹果是人们生活中必不可少的水果。利用科学环保的手段改善果园的小生态环境、提高果品质量一直以来都是现代农业迫切想要解决的问题之一,间作套种是一种传统的耕作方式,近年来对行间间作能够提高土壤养分及作物产量的研究越来越多[18],其中植物-土壤的反馈调节是目前研究的热点,通过种植不同种类的植物调节土壤微生物群落从而达到改善土壤环境、提高土地利用率同时增加农业生态系统的经济效益的目的。土壤微生物作为土壤中的重要组成部分,承担着分解土壤有机质、固定碳素氮素、分泌有机酸和醇类、促进土壤养分循环的功能,同时能够改善土壤理化性质、促进土壤矿质化、改变土壤通气状况的作用[19]。

本研究发现,果园中不同间作模式对土壤理化性质的影响有显著差异,且果实的不同生长时期之间也有明显差异。苹果园中自然生草和罗勒相较于清耕有效降低土壤pH,且具有很好保水性并增加土壤养分含量,这一结果与姜黎对杏树和苜蓿间作的研究结果类似,姜黎研究发现,间作苜蓿有效改善林下土壤理化性质及养分状况,能够促进果树生长发育[20]。自然生草与罗勒相比,后者对土壤养分的改善更为显著,如:从土壤有机质、全氮的变化中可以看出罗勒表现出较大优势,并且罗勒的土壤pH显著低于自然生草。在苹果果实的不同生长时期,由于生物量的积累,果实生长后期土壤中的各养分指标均高于生长初期,同时,对土壤磷脂脂肪酸的测定发现,罗勒在果实膨大期表现出很强的优势,微生物总生物量和细菌、真菌的丰度显著高于自然生草和清耕,高菲菲对烤烟间作迷迭和薄荷的研究发现,间作迷迭有效提高土壤中速效磷和速效钾的含量[21]。在幼果期,即罗勒的幼苗期,芳香植物生长速度相对较慢,因此土壤中微生物生物量低于自然生草,然而到果实膨大期罗勒生物量逐渐积累,根系发达,其根系分泌物中的有机酸等物质有效降低土壤pH,促进土壤矿物质及土壤有机质的分解,提高土壤养分的含量,促使土壤微生物丰度的增加。有研究表明,紫花罗勒的根系受到病菌的侵害时,会分泌大量的迷迭香酸,降低致病几率。间作迷迭能够增加土壤中有效磷的含量,其根系分泌物(迷迭香酸)可降低土壤pH,增加土壤中有效磷的活性[22]。

对微生物群落结构的研究结果表明,在幼果期,自然生草较罗勒相比生命力顽强且长势好,导致土壤中生草的根系发达,根系聚集大量的微生物;然而果实膨大期即罗勒的盛花期,罗勒生长旺盛,根系微生物总生物量显著提高,丛枝菌根真菌、细菌和真菌的生物量呈现出相同趋势,细菌/真菌显示自然生草显著高于罗勒。这一研究与Bagheri的研究结果相似[23]。皮尔森相关性分析表明,土壤含水量和土壤有机质是影响微生物群落结构的重要因子,闫海涛等研究发现生物炭的添加对土壤真菌有显著相关关系[24],且真菌是惰性碳的主要分解者,在有机物的降解过程中起到重要作用[25]。PCA和RDA结果表明,在幼果期和果实膨大期,三种模式(清耕,自然生草,罗勒)各自分布在不同区域,说明不同种植模式下的微生物群落有显著差异,其中幼果期自然生草影响细菌群落的分布;果实膨大期罗勒对土壤中微生物群落结构影响更显著,提高细菌和真菌的丰度。pH、碳氮比、土壤含水量和土壤有机质是影响微生物群落结构的主要土壤生态因子,其中pH显著影响真菌群落的分布,其原因可能是由于真菌分解速率较慢,喜好酸性土壤和低营养、难分解纤维素和木质素以及高碳氮比的有机物[26]。幼果期碳氮比与细菌数量呈正相关关系,土壤中的固碳细菌分布范围广且很活跃,能够有效分解土壤有机质。

间作芳香植物后,土壤养分及微生物群落结构都发生显著变化,罗勒由于其根系分泌物的不同,导致其与生草对微生物群落的影响差异显著。果园中罗勒和自然生草相比在改善土壤养分、提高土壤微生物活性方面有显著优势,间作芳香植物能够有效改善果园土壤质量进而提高果实品质,该研究为间作物的筛选提供科学依据,为促进农业生态系统的集约化发展,推进现代都市农业的发展提供理论支持。