民俗文化视阈下的春牛图释读

李娉 孙芳

摘 要:春牛图是和农耕文化紧密联系的年画代表,具有较高的艺术性和实用性。北方的春牛图系列年画作品蕴含深厚的民俗文化内涵和朴素的民间神灵信仰,具有典型地域特征和历史承续关系。“春牛”在民俗文化中多具有“岁时”、“促耕”和“观念”的意义。春牛作为一种民俗事象和文化图像表征,在悠久的地域历史发展中内化为劳动人民的意识自觉,与中华民族农耕民风民俗广为流传,且随着民俗流变积淀精华、融合传承。

关键词:春牛;春牛文化;民俗文化

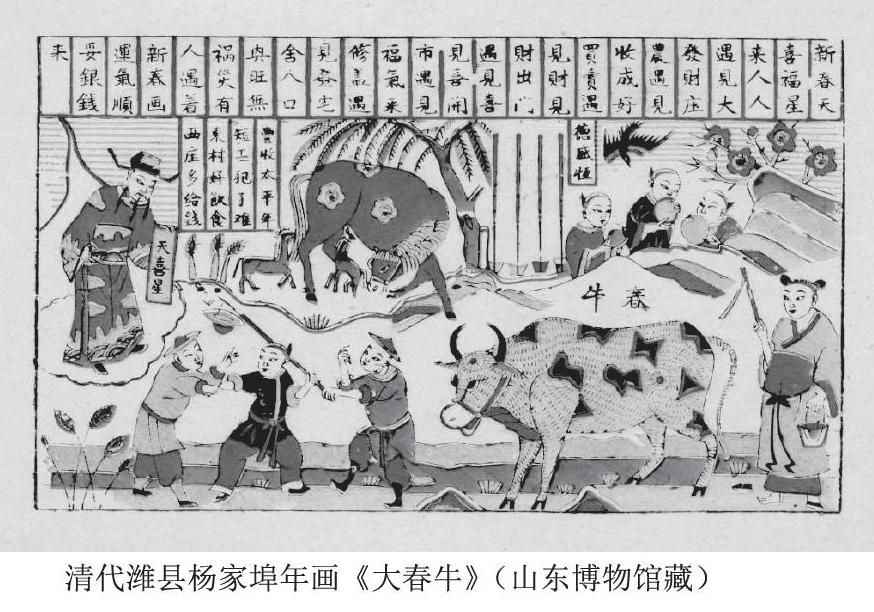

深春以夏,万物望新,亦是农忙时节到来之季。中华民族农耕文化源远流长,孕育积淀了中华文明最深厚的根基。在山东博物馆,珍藏着清代的春牛图系列年画,画风拙朴清新,形象写实,生活气息浓郁,文化涵义隽永,是北方农耕民俗文化的真实缩影。《大春牛》就是其中一件典型代表作品,该幅年画源自山东潍坊年画之乡杨家埠,清版后印,木版套印。画面色彩丰富,画意喜庆,描绘了古代立春之日春耕农忙的景象,蕴含着岁时迎春、备耕生产和祈福信仰等深厚的民俗精神文化内涵。

《大春牛》全图构造分上中下三部分,图上方题有朗朗上口的诗句:“新春天喜福星来,人人遇见大发财,庄农遇见收成好,买卖遇财见财,出门遇见喜见喜。开市遇见福气来,修盖遇见发宅舍,人口兴旺无祸灾,有人遇着新春画,运气顺妥银钱来”,把对新春吉祥、生活如意、生产收成、发财消灾和丰厚财富的期盼付诸于对物质、精神生活的各个方面。中层画面中,从左至右依次为天喜福星下凡送喜、象征六畜兴旺好年景的“一马双驹”及渴望劳动力的“四锄三丙”(三农夫吃“饼”取谐音)。“丰收太平年,短工作了难,东庄好饭食,西庄多给钱”。赶上大丰收的好年景,农村中的壮劳力突然变得格外抢手,以致画中的这个小短工,面对东家们给出的各种优厚条件竟不知该如何选择了。再往右边是芒神赶春牛,春耕将始。春牛图中的芒神角色,显示了民俗文化中朴素的神灵崇拜和祭祀形象。芒神俗称“太岁”,在古代神话中是掌管万物萌生的春神,也是一年当中掌管吉凶的值岁神。芒神与春牛的位置画法及装饰每年都有不同,以暗含时节早晚、水旱丰歉情况。《春牛图》中童子所扮芒神是画在春牛后面,表示当年春天来得晚了一点;如果把童子画在牛前面,就是当年春天来得较早。童子穿鞋的画法也蕴含了当年旱涝情况:如果只穿一只鞋,说明当年雨水正合适;如果穿着两只鞋,表示会遭遇干旱;如果他光着两只脚,则是意味着当年雨水会多,会出现涝情。

清代潍县杨家埠年画《大春牛》(山东博物馆藏)

“春牛”在民俗文化中多具有“岁时”、“促耕”和“观念”的意义。最早在周代,立春日人们用泥捏纸制作土牛“出土牛以送寒气”,而“周公始制立春土牛,盖出土牛以示农耕早晚”是春秋以后的迎春活动。中国农耕文明的源头最早说法追溯自殷周,春秋战国时期就极为重视农桑,“立春之日,天子亲率三公九卿、藉侯大夫以迎春于东郊”。自春秋以降,历朝历代从皇宫到民间多以祭祀、歌舞、唱演、戏曲等形式举行“春牛”主题的迎春活动,尤其在黄河和长江流域多为常见。商周至北宋,天子主导迎春促耕,躬耕示范,地方官府等亦组织各类迎春活动,用来劝农春耕的春牛文化意象包含了权威和指令的话语意义,显示出以农为本的国家体制下对农业的高度重视。春牛文化作为一种民俗事象和文化图像表征,千百年来更内化为劳动人民的意识自觉,既渗透着对大自然的敬畏和膜拜,也饱含了人们对丰裕美好生活的深切向往和亲力亲为的创造力。

春牛圖是和农耕文化紧密联系的年画代表,具有较高的艺术性和实用性,且流传区域广泛,遍及南北各地。北方春牛图具有典型地域特征和历史承续关系,其代表的春牛文化在悠久的地域历史发展中,随着民俗流变中得以积淀精华、融合传承。虽至封建体制帝王朝代消失,劳动人民迎春促耕的习俗和对美好生活的期盼和向往依旧是千百年来的生存主题。春牛图是中华活态文化传统,在民间具有强大的生命力,是华夏民族传统农耕文明的文化载体。对春牛图的研究,有助于深层次了解中华农耕文化传统、挖掘其深厚内涵的传统艺术题材。