连续三年减施氮肥对潮土玉米生长及根际土壤氮素供应的影响

陈 磊,宋书会,云 鹏,周 磊,高 翔,卢昌艾,刘荣乐,汪 洪*

(1 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所/耕地培育技术国家工程实验室/农业部植物营养与肥料重点实验室,北京100081;2 黑龙江省农业科学院,哈尔滨 150086;3 山西省农业科学院高粱研究所,晋中 030600;4 农业农村部环境保护科研监测所,天津 300191;5 黑龙江省科学院,哈尔滨 150090)

氮是植物生长的必需大量营养元素之一。2017年我国化肥养分施用量为5.984 × 107t,其中氮肥用量为2.311 × 107t,占总量的38.6%[1]。氮肥施用为我国的粮食高产稳产做出了巨大贡献。但近些年来为了追求高产,氮肥施用普遍过量,农民施氮量远远高于作物最高产量的地上部吸氮量,甚至在一些地区农民施氮量是作物需氮量的1倍[2]。崔振岭[3]调研华北平原冬小麦氮肥用量平均为369 kg/hm2。在山东进行的农户调研,玉米氮肥用量平均为249 kg/hm2(56~600 kg/hm2),高于玉米最高产量需氮量[4]。华北地区小麦-玉米轮作体系氮盈余量高达227 kg/hm2[5]。赵久然等[6]在北京顺义和通县对250多块农田调查发现,冬小麦-夏玉米轮作体系中每年平均施氮量分别是309 kg/hm2和256 kg/hm2,施氮量明显超过高产作物产量指标所需的氮量。高旺盛等[7]在黄淮海平原冬小麦-夏玉米轮作体系中,调查了河南省温县、山东省桓台县和河北省景县的年施氮量分别是587 kg/hm2、652 kg/hm2和 514 kg/hm2。

虽然氮肥投入不断增加,但增产效果和氮肥利用率下降,氮素损失增加,硝化和反硝化过程中氧化亚氮排放[8]、氨挥发损失和硝态氮淋洗损失明显增多[2,9]。过多的氮素向环境中排放与流失带来了一系列的环境问题,如土壤酸化[10]、大气污染[11]、地下水硝酸盐污染和水体富营养化[12-13]。研究发现,华北平原典型集约农区三季冬小麦-夏玉米轮作体系中农民习惯施氮量累计达到900 kg/hm2,与施氮量225 kg/hm2处理相比,施氮量675 kg/hm2并没有提高作物产量,氮肥利用率显著降低[14-16]。张维理等[17]调查发现,北方典型集约农区施氮量过高和不合理施用对地下水硝态氮含量有明显积累,与地下水硝酸盐超标显著相关。

根际是植物-土壤生态系统进行物质交换的一个活跃微域[18]。据估计,植物固定CO2形成光合产物向地下转运,其中根际沉积碳约占植物向根部输入碳的27%,约占净光合作用固定碳的11%[19],根际微域中微生物聚集,活性强,土壤养分转化快,与非根际土壤中养分含量存在明显差异[20],研究根际中养分存在的形态及其转化规律,对于调控作物生长发育有重要意义。Zhu等[21]研究发现,高量氮肥施用下,玉米根系分泌物增加,土壤细菌总数也明显增多。梁国鹏等[22]研究表明,在冬小麦-夏玉米轮作体系,施用氮肥能显著提高夏玉米根际和非根际土壤硝态氮含量及根际土壤铵态氮含量,在夏玉米生长过程中,根际始终显著低于非根际硝态氮含量。云鹏等[23]研究发现,冬小麦-夏玉米轮作体系中氮肥施用量对根际和非根际土壤铵态氮含量及根际土壤硝态氮含量的影响不显著,但施氮显著提高非根际土壤硝态氮含量,且根际土壤中的铵态氮和硝态氮含量均显著高于非根际。Jing等[24]在北方大田条件下研究不同铵硝氮比例及尿素处理的玉米根系发现,局部供氮区的铵态氮含量与局部供氮区总根长之间存在显著正相关关系,当铵态氮含量从0增加到80%时,局部供氮区根长密度增加120%~380%,氮吸收量增加25%~50%,铵态氮在局部调控玉米根系生长中占据主导作用。安婷婷等[25]研究表明,小麦根际土壤硝态氮、铵态氮含量小于非根际土壤,而脲酶和蔗糖酶活性高于非根际土壤;小麦籽粒产量和籽粒氮素积累量与0—20 cm和20—40 cm根际和非根际土壤无机氮含量呈显著正相关。在华北普遍实行集约化经营,降低氮肥投入量,对潮土夏玉米生长、根系参数及其根际土壤中可利用性氮素含量影响还缺少系统研究。本研究选择河北衡水地区冬小麦/夏玉米轮作体系中夏玉米为研究对象,进行3年田间试验,以当地农民习惯施氮量为对照,探讨减施氮肥对夏玉米根系形态及根际土壤无机氮供应的影响,为农业集约化经营提供氮肥施用指导,充分发挥养分资源高效利用技术在粮食增产中的作用。

1 材料与方法

1.1 试验设计

试验地位于河北省农林科学院旱作农业研究所衡水试验站,属北温带季风半湿润气候,海拔20 m,年平均气温12.6℃,无霜期188 d,年降水量平均为500 mm,降雨多集中在6—9月份,主要种植方式为冬小麦-夏玉米轮作。试验地土壤类型为潮土,耕层(0—20 cm)土壤基本性质如下:有机质14.2 g/kg、全氮1.02 g/kg、全磷0.98 g/kg、全钾15.3 g/kg、碱解氮89.5 g/kg、Olsen-P 34.6 mg/kg、速效钾103 mg/kg、pH 8.52。

试验氮肥处理开始于2007年10月冬小麦季,结束于2010年10月夏玉米季,共连续实施3季冬小麦、3季夏玉米试验。试验冬小麦品种为衡观35,夏玉米品种为郑单958。每年小麦季设置4个氮肥用量,分别为N 0、180、225、300 kg/hm2,其中50%作为基肥、50%在小麦返青期追施。冬小麦收获后,免耕播种夏玉米。在小麦季氮肥N 0、180、225、300 kg/hm2处理小区上分别对应施用玉米季氮肥N 0、144、180和240 kg/hm2,依次为不施氮肥(N0)、减施40%(N144)、减施25%(N180)和习惯施氮量(N240)处理。每个处理3次重复,试验小区面积为41.8 m2(9.5 m × 4.4 m),随机排列。各试验小区每年施用磷钾肥量相同,分别为P2O5187.5 kg/hm2和K2O 90 kg/hm2,均在每年小麦季以基肥一次性施入,玉米季不施磷钾肥。玉米季氮肥50%为基肥,剩余50%于大喇叭口期追施。氮肥为尿素(N 46.4 %)、磷肥为过磷酸钙(P2O517 %)、钾肥为氯化钾(K2O 60 %)。

1.2 样品采集

分别于玉米生育期的苗期、大喇叭口期、抽雄期、灌浆期及收获期在各试验小区呈“S”型随机选5株玉米,分别收获地上部植株,以及土深0—20 cm范围内的根系,根际土采用抖根分离法获取,非根际土为行间土壤。土壤样品混匀过2 mm筛,装入密封塑料袋带回,一部分在-18℃冰柜中保存,另一部分土样风干保存。地上部植株在105℃下杀青,70℃下烘干至恒重,统计地上部干物质重,其中收获期植株样品分地上部植株和籽粒两部分,籽粒作为产量数据。

1.3 测定项目与方法

1.3.1 根系分析 将0—20 cm范围内根系洗净,利用扫描仪获取根系数字化图像,采用WinRHIZO根系分析系统(Regent Instruments Inc.,Canada)进行分析,获得根系总根长、平均直径、表面积等根系参数。

1.3.2 土壤无机氮(硝态氮和铵态氮)的测定 将-18℃保存的新鲜土样解冻后,用2 mol/L KCl溶液(土水比1∶5)浸提样品,利用靛酚蓝比色法测定土壤铵态氮含量[26]。利用220 nm和275 nm双波长紫外吸光度校正法测定土壤硝态氮含量[27]。所用紫外可见分光光度计型号为SPECDRD 205。

以玉米生长季的土壤氮素损失作为表征土壤氮素平衡的指标,其主要参数和计算方法如下:

生育期土壤氮素净矿化量(kg/hm2)= 不施氮肥区作物地上部氮素积累量 + 不施氮肥区土壤无机氮残留量 - 不施氮肥区土壤起始无机氮含量;

氮素表观损失=施氮量 + 土壤起始无机氮 + 土壤氮素净矿化量 - 作物吸氮量 - 收获后土壤残留无机氮。

1.3.3 植株中氮含量的测定 玉米地上部植株及子粒经烘干粉碎后,用浓H2SO4-H2O2消煮样品,半微量凯氏定氮法测定氮含量[26]。

植株吸氮量=氮素含量 × 干物质质量;

氮素回收率(%)=(施氮处理植株吸氮量-不施氮处理植株吸氮量)/施氮量 × 100;

氮素累计回收率(%)=(施氮处理植株累计吸氮量 - 不施氮处理植株累计吸氮量)/累计施氮量 ×100;

氮素农学效率(kg/kg)=(施氮处理籽粒产量-不施氮处理籽粒产量)/施氮量;

氮素偏生产力(kg/kg)= 施氮处理籽粒产量/施氮量。

1.4 数据统计分析

利用WPS 2016软件对试验数据进行处理和作图,用SPSS 24.0软件进行不同处理之间单因素(ANOVA)方差分析,用Pearson Correlation分析玉米籽粒产量与各生育时期氮累积量、土壤根际和非根际铵态氮、硝态氮及根系参数之间的相关性。

2 结果分析

2.1 玉米籽粒产量

施用氮肥显著提高夏玉米籽粒的产量,2008年、2009年和2010年N144、N180和N240处理分别比N0处理增产26.5%、29.0%和36.7%,36.2%、38.0%和32.0%,25.3%、15.4%和21.8%(图1),其中2009年N180处理增产最高,达到38.0%,而增产最低出现在2010年N180处理,增产为15.4%。在连续3年轮作体系中,与N240处理相比,冬小麦-夏玉米轮作两季氮肥用量各减少25%(N180)和40%(N144),夏玉米籽粒产量未表现明显降低,而连续三季氮肥减施后夏玉米籽粒产量开始表现下降,2008—2010年N0处理产量为7464、7109和6650 kg/hm2,呈现逐年降低趋势,存在年际差异。

图1 2008—2010年不同用量氮肥玉米籽粒产量Fig.1 Grain yield of summer maize affected by N rate from 2008 to 2010

2.2 植株含氮量及氮累积量

三季夏玉米地上部植株含氮含量随生育时期进度呈下降趋势。与不施肥处理相比,施氮肥处理均能明显增加玉米苗期植株含氮量,其中N240处理达到显著水平,3个施氮量处理间差异均不显著(图2)。在收获期,施氮处理的植株含氮量均显著高于不施氮处理,其中N144处理的植株含氮量明显低于N240处理,但三年N144、N180和N240处理间的玉米苗期和收获期植株氮累积量差异不明显。

三年玉米地上部氮素累积趋势与生物量累积的动态变化趋势一致。2008年和2009年,从苗期到大喇叭口期玉米地上部氮素总累积增加幅度较多,增长了0.7~8.9倍,土壤氮素消耗较多。N0处理收获期地上部氮累积量逐年降低,由2008年的150.89 kg/hm2降低到2010年的78.85 kg/hm2,未达显著水平。N144和N180处理的三季玉米地上部氮累积量与N240处理差异不明显均不显著(图2),表明连续减施氮肥并没有明显影响当地夏玉米地上部总吸氮量。

相同氮肥处理下,夏玉米苗期植株含氮量和氮累积量2009年均低于2008年和2010年,其中植株氮累积量差异达到显著水平,2008年和2010年间植株含氮量和氮累积量差异不明显。不施肥处理下,2010年的夏玉米收获期植株含氮量和氮累积量显著低于2008年和2009年,2008年和2009年差异不显著。

2.3 氮素利用率

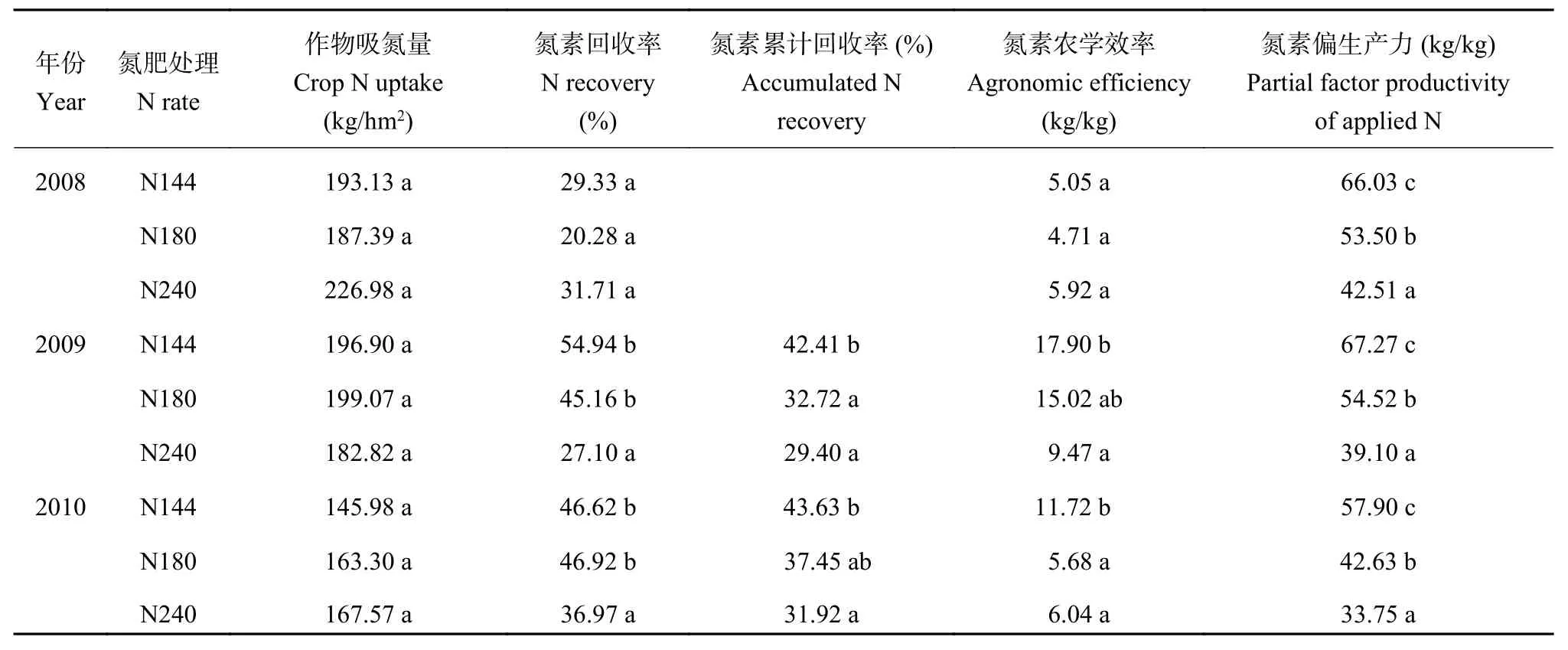

2008年施肥处理间夏玉米地上部的吸氮量、氮素回收率和农学效率没有明显差异,三年夏玉米氮素偏生产力N144>N180>N240,彼此差异均达到显著水平(表1)。

2009年和2010年夏玉米地上部的吸氮量差异不明显,N144和N180处理夏玉米氮素回收率显著高于N240处理,氮素农学效率和氮素累计回收率N144处理大于N240处理(表1)。相比于N144处理,2009年和2010年N240处理的氮素回收率、累积回收率、氮素农学效率和氮素偏生产力分别降低了27.8%和9.65%,13.0%和11.7%,8.43%和5.68%,28.2%和24.2%。

2.4 根系生长参数

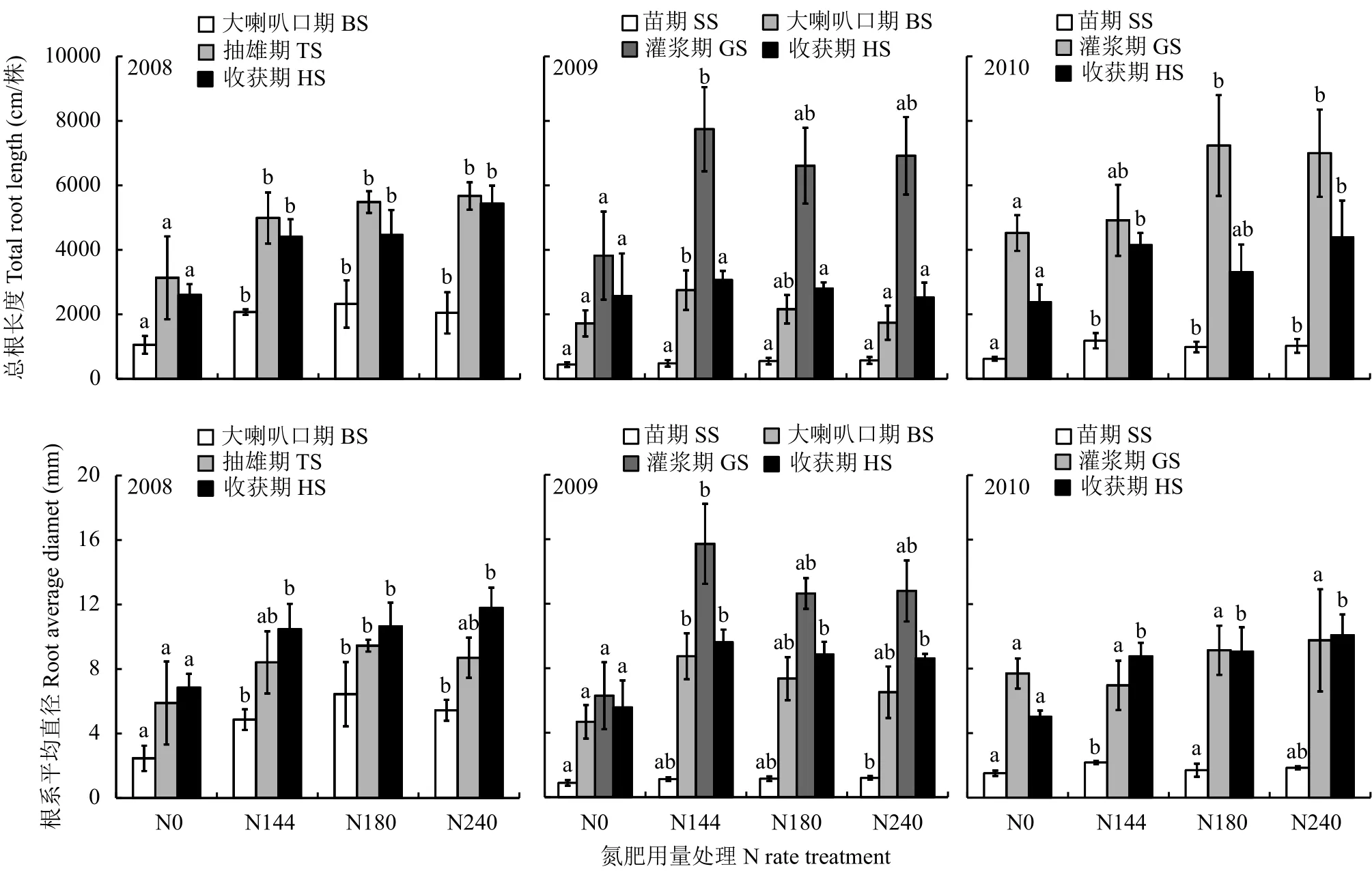

2008年不施氮肥处理的植株总根长显著降低,2009年苗期和收获期不同氮肥处理间总根长度差异不明显,而2010年苗期和收获期施氮处理显著增加根系总根长。与N240相比,夏玉米减施氮肥处理对根系总长影响不明显(图3)。

2008—2010年收获期施氮肥处理显著增加根系平均直径,其中2008年大喇叭口期也表现相同结果(图3)。除2010年苗期N144处理根系平均直径显著高于N180处理之外,三年夏玉米所有生育期施氮肥处理间根系平均直径差异不显著。

表1 2008—2010年不同氮肥用量处理下夏玉米季氮素效率Table1 Nitrogen efficiencies of summer maize under different nitrogen rates from 2008 to 2010

图3 不同氮肥用量处理下玉米根系长度和直径变化Fig.3 Total root length and root diameter of summer maize plants under different N rate treatments

在玉米收获期,不施肥处理三年的根系总根长差异不明显。2009年,N144和N240处理的总根长显著较低;2008年,N180处理总根长显著高于2009年。所有处理总根长在2008年和2010年间差异不明显。

与2010年夏玉米收获期平均直径相比,在所有氮肥处理中2008年和2009年显著增大,2008年和2009年间差异不显著。

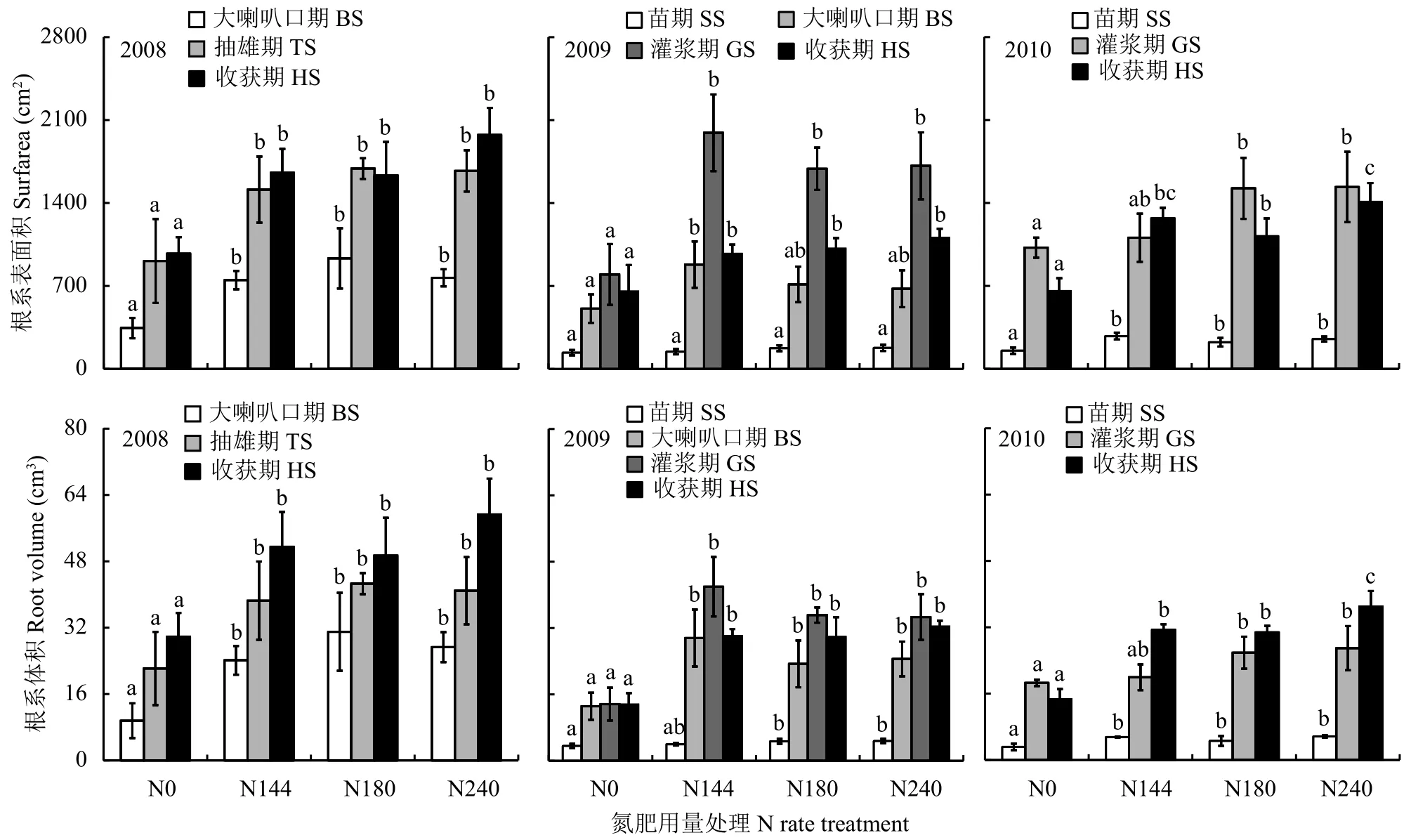

与施氮肥处理相比,N0处理的玉米根系表面积和体积显著降低。2008、2009年不同氮肥处理之间,玉米根系表面积和体积没有显著变化;与N240处理相比,2010年N144处理根系表面积和体积表现出下降趋势,其中收获期根系体积已显著降低(图4)。

图4 不同用量氮肥用量处理下玉米根系表面积和根系体积变化Fig.4 Root surface area and volume of summer maize plants affected by N rates in 2008-2010

与2008年夏玉米收获期根系表面积和体积相比,在所有氮肥处理中2009年和2010年显著降低,2009年和2010年间差异不显著(图4)。

对三年夏玉米进行统计分析后,与不施肥相比,施肥处理均显著增加根系长度、平均直径、根系表面积和体积,施肥处理根系长度、表面积和体积差异不显著。

2.5 根际土壤无机氮含量

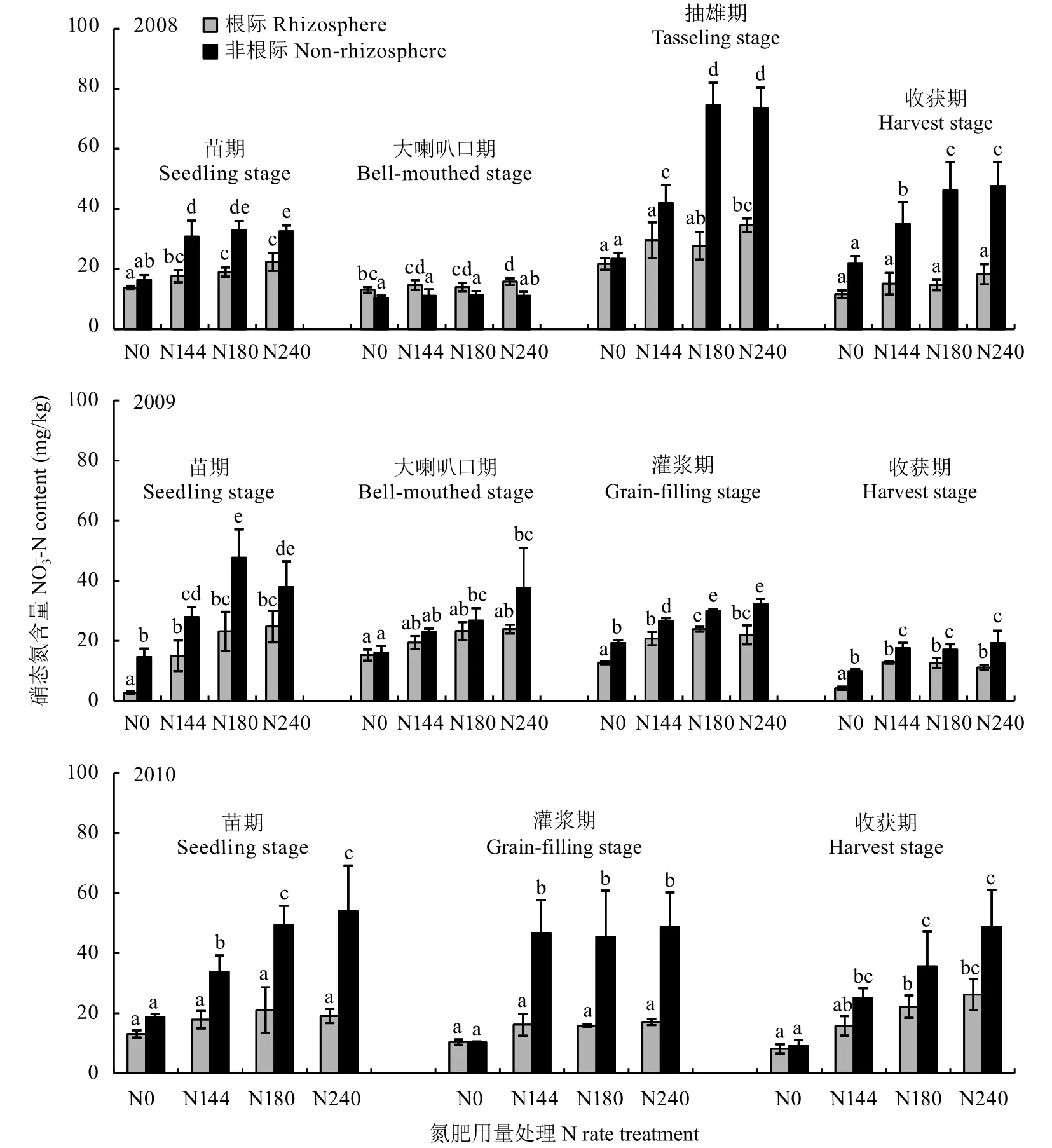

图5显示,与根际土壤相比,2008年在夏玉米大喇叭口期非根际土壤硝态氮含量显著降低,而其它三个时期,非根际土壤硝态氮含量较高。在玉米苗期、抽雄期和收获期,不施氮肥处理的非根际硝态氮含量明显低于施氮处理。尤其是在玉米抽雄期,与N0处理相比,N180处理和N240处理非根际土壤硝态氮含量增加了3倍。3个氮肥用量之间比较,根际土壤硝态氮含量没有显著性差异。2009年,在苗期、灌浆期和收获期,根际土壤硝态氮含量明显低于非根际土壤。随着施氮量增加,苗期非根际土壤硝态氮含量显著增加。2010年,施肥处理的根际土壤硝态氮含量明显低于非根际土壤。三季的数据表明,减少氮肥施用量对于根际土壤硝态氮含量并没有显著影响。

与2009年夏玉米苗期根际硝态氮含量相比,不施肥处理的2008年和2010年显著增加,其他3个氮肥处理的年季间根际硝态氮含量差异不显著;苗期非根际硝态氮含量不同年季间差异不明显。

在N0、N144和N180相同处理下,与2008年玉米收获期非根际硝态氮含量相比,2009年和2010年出现降低趋势,其中2009年达到显著水平;与2008年相比,N240处理的2010年收获期非根际硝态氮含量表现增加,未达到显著水平(图5)。

图5 不同氮肥用量处理下玉米不同生育期根际与非根际土壤硝态氮含量变化Fig.5 The NO3--N content in rhizosphere and non-rhizosphere soils of summer maize plants with different N treatments

三年夏玉米苗期根际和非根际土壤中,仅N144处理的根际土壤硝态氮含量与N0处理未达到显著水平,其他施氮处理均显著高于不施肥处理,3个施氮处理间差异不明显。在收获期的根际和非根际土壤中也有相似的结果,仅有N144处理的非根际土壤硝态氮含量与N0处理未达到显著水平,其他结果与苗期时施肥处理一致,表明氮肥减施并没有明显减低根际和非根际土壤的硝态氮含量。

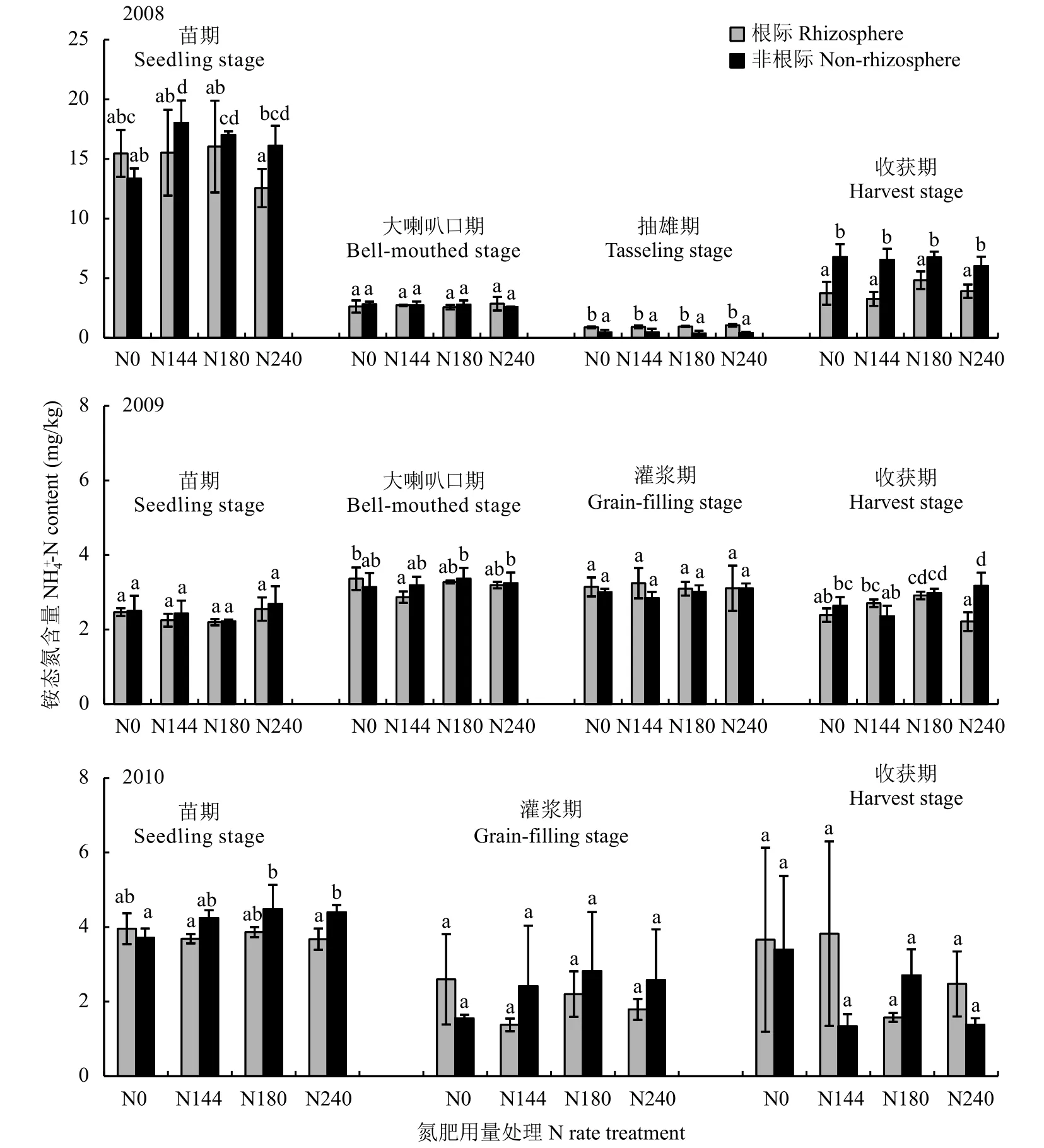

图6显示,2008年,玉米抽雄期根际土壤铵态氮含量显著高于非根际土壤,而收获期根际显著低于非根际,在苗期和大喇叭口期根际和非根际土壤中铵态氮含量差异不明显。同一生育时期,施氮处理间根际土壤铵态氮含量差异不显著。2009年,除收获期N240处理的根际土壤铵态氮含量显著低于非根际,其他处理和生育时期的根际与非根际土壤中铵态氮含量差异不明显。2010年,玉米苗期N240处理中非根际土壤中铵态氮含量显著高于根际土壤。分析三季小麦-玉米轮作的数据显示,在氮肥处理中,根际与非根际土壤中铵态氮含量差异不显著。

相同氮肥处理下,2008年苗期和收获期根际和非根际铵态氮含量显著高于2009年和2010年。N0、N144和N180处理下,2010年收获期非根际铵态氮含量均低于2009年,仅N144处理达到显著水平。N0和N144处理的2009年与2010年苗期根际铵态氮含量差异不显著,2008年苗期土壤铵态氮含量较其他两年相同处理高出了4~8倍,可能原因是玉米季基肥施用后不久取样造成的。苗期非根际铵态氮含量表现为2008年>2010年>2009年,均达到显著水平。不同处理对三年夏玉米苗期和收获期的根际和非根际土壤中铵态氮含量有影响,但平均铵态氮含量差异未达到显著水平。

图6 不同氮肥施用下玉米不同生育期根际与非根际土壤铵态氮含量变化Fig.6 The NH4+-N content in rhizosphere and non-rhizosphere soils of summer maize plants with different N treatments

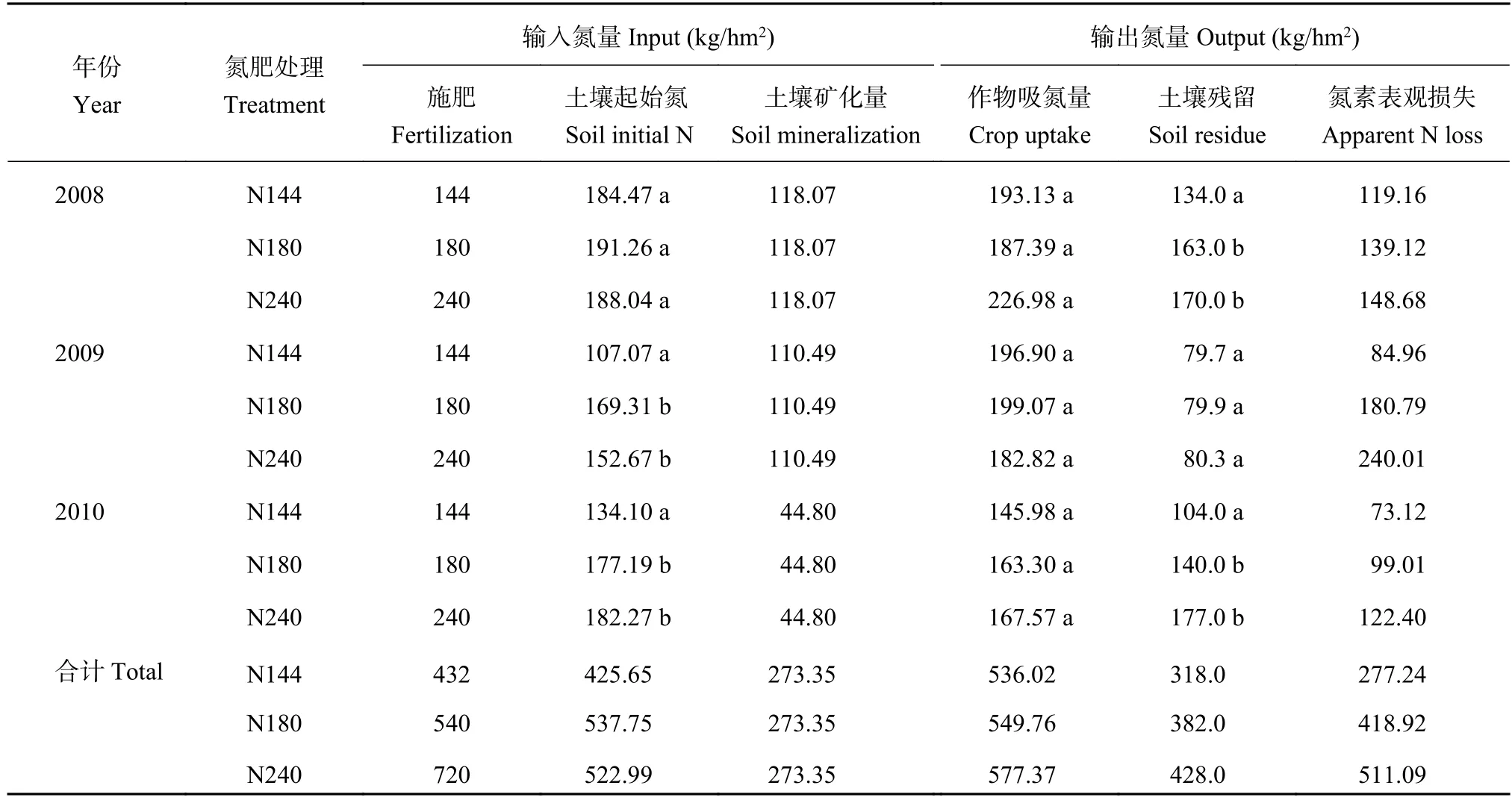

2.6 土壤氮素残留分析

综合考虑不同处理的施氮量、吸氮量及年矿化量,测定收获后土壤无机氮(Nmin)值,计算土壤氮素表观损失。2008年和2010年,N144处理土壤残留Nmin值低于N180和N240处理,三年均表现为氮素表观损失随氮肥用量减少而降低。与N240处理相比,三年连续N144、N180处理的土壤残留Nmin值分别降低110 kg/hm2和45.4 kg/hm2(表2)。

3 讨论

近些年来氮肥过量施用,农田生态系统中氮素盈余[28],氮肥利用率偏低,带来了资源浪费与环境污染风险。巨晓棠等[29]在北京小麦玉米轮作体系研究发现,随氮肥施用量的增加作物氮素携出量没有明显变化,反而导致土壤氮素大量盈余。辛思颖等[30]通过对河北省清苑县12季小麦玉米轮作研究发现,在冬小麦季和夏玉米季施氮量分别为155 kg/hm2和134 kg/hm2时,土壤氮素盈亏量基本达到平衡。杨莉琳等[31]在太行山山前平原高产区小麦-玉米轮作进行了三年定位试验,研究发现冬小麦和夏玉米生育期的最佳施氮量分别为91 kg/hm2和39.7 kg/hm2。与农民习惯施肥(240 kg/hm2)相比,氮肥减量30%、20%和10%施用对玉米产量没有显著影响[32-33]。Ju等[12]研究表明,我国小麦-玉米轮作体系氮肥用量可以从588 kg/hm2降到286 kg/hm2不影响作物产量和谷物的品质。本研究通过三年试验数据发现,与农民习惯施氮肥相比,氮肥减量25%和40%后夏玉米的产量和植株含氮量及氮累积量均没有降低,氮肥利用率显著增加。因此,河北高肥力地区小麦-玉米轮作体系,应在保证夏玉米高产的同时,减少氮肥至N 144 kg/hm2施肥量是可行的,可提高肥料利用率。其中一个原因可能就是轮作体系中小麦季氮素残留率高。有研究显示,北京地区小麦-玉米轮作体系中,在0—100 cm土层冬小麦季氮素残留率为20.9%~45.3%[4,34],山东省惠民县冬小麦季土壤氮残留量为41%~45%[35]。刘新宇等[36]进一步研究指出,经过4季小麦-玉米轮作后土壤氮素残留率仍为22.1%~33.5%。

表2 2008—2010年不同氮肥处理夏玉米季土壤氮素表观平衡Table 2 Apparent soil N balance in summer maize season under different N treatments from 2008 to 2010

玉米产量与不同生育时期的土壤养分含量密切相关[37]。张学林等[38]指出夏玉米籽粒产量与拔节期、吐丝期和收获期根际土壤硝态氮含量,及吐丝期根际土壤铵态氮含量呈显著正相关。本研究也发现,2009和2010年两季夏玉米籽粒产量与根际土壤硝态氮含量之间呈显著正相关,特别是生育后期呈极显著正相关。王启现等[39]研究发现,土壤氮素的表观亏损出现在夏玉米吐丝期以后且其亏损量在乳熟期前后各占1/2,吐丝期增施氮肥提高可利用性氮素含量,能够明显增加玉米籽粒氮素积累量,提高玉米籽粒产量[40]。赵士诚等[32]研究指出,氮肥减量30%后移施用(N 168 kg/hm2,基肥、大喇叭口肥和吐丝肥为1∶3∶1)处理的夏玉米籽粒产量、干物质积累和植株氮积累量均没有降低,氮肥利用率显著增加。

作物根系是吸收水分和养分的主要器官,根系形态和空间发布直接影响籽粒产量。当土壤中氮素供应不均匀时,玉米根系往往表现出较强的可塑性反应,低氮胁迫诱导根系纵向生长,高氮供应诱导根系横向生长[41]。为响应氮素局部诱导,可在不改变玉米根系质量的情况下增加细根长度和根毛密度,促进局部获取土壤养分的面积,增强根系生理功能[42-43]。玉米花期前后,吸氮量与根长密度、根系活跃吸收面积呈显著正相关[44]。本研究发现,夏玉米籽粒产量、氮累积量与灌浆期、收获期根系表面积、根系体积和根系总长度呈显著正相关关系,根系形态显著影响夏玉米产量。银敏华等[45]指出,两季施用(N 0~240 kg/hm2)尿素和控释氮肥的处理在土深100 cm范围内的夏玉米总根长、根表面积和根体积均表现为随施氮水平的提高呈先增加后减小的趋势,总根长和根系表面积与玉米产量之间有显著一元线性相关。王敬锋等[46]通过比较不同氮效率玉米品种根系发现,0—20 cm土层根系干重占根系总重的比例在70%以上,施氮肥会引起该土层根系所占比例下降,增加40—100 cm土层根系所占比例,氮高效型品种20—100 cm深层根系所占比例更大,根系活力更高,氮素吸收能力更强[44,46]。本研究玉米品种‘郑单958’为氮高效型品种,氮肥处理可能引起20—100 cm土层根系比例增加,而0—20 cm土层范围内不同氮肥处理间根系总长度、平均直径、表面积和体积差异不明显。Robinson等[47]通过春小麦盆栽试验研究发现,不施氮素条件下参与氮素吸收的根系占总根系的11%,而施N 200 kg/hm2氮素条件下则仅为3.5%,表明参与氮素吸收的根系比例受土壤氮素供应水平的调控。水培试验中低氮供应时,玉米植株吸氮量与根重、总根长、根轴总长显著相关,而高氮供应时则不表现相关关系[48]。本试验研究结果表明,供试土壤养分含量较高时,氮素投入量较大,氮素供应充足根系作为养分吸收器官的功能有所下降[49],不同氮肥处理间根系总长度、平均直径、表面积和体积没有显著差异。

根际是作物-土壤-微生物及环境相互作用的场所,根际微域的养分能直接被根系吸收,显著影响作物实际吸收的养分含量,对植物高效利用土壤养分有着重要影响[50]。北方旱地土壤上玉米生长主要吸收土壤硝态氮[51]。苗艳芳等[52]研究指出,作物吸收养分速率高于非根际土壤向根际土壤的养分传输速率,在根际土壤形成硝态氮耗竭,非根际土壤硝态氮平均浓度为11.7 mg/kg,而根际土壤仅为4.4 mg/kg。本研究发现,除2008年夏玉米大喇叭口期之外,三季夏玉米整个生育期中,不同氮肥处理间的非根际土壤硝态氮含量差异明显,根际土壤硝态氮含量虽然明显低于非根际土壤,但与N240相比,三季夏玉米氮肥减施40%和25%处理并没有明显降低根际土壤中硝态氮含量,说明减施一定量的氮肥依然可以满足玉米对根际土壤的硝态氮需求,这与前人提出的玉米籽粒产量与非根际土壤硝态氮含量呈显著正相关是吻合的[38],本试验结果表明,非根际土壤作为玉米生长的氮素储源,可利用性氮素含量对玉米籽粒产量有重要影响。

4 结论

与习惯施氮量240 kg/hm2相比,连续三年在河北省衡水潮土玉米季减少氮肥施用量25%~40%,即施用N 180 kg/hm2或144 kg/hm2对玉米根系形态及根际土壤无机氮供应水平的影响尚不显著,农田氮素表观损失下降,氮肥利用率提高,但非根际土壤硝态氮、铵态氮含量和玉米籽粒产量出现下降。因此短期减少氮肥用量可行,具体持续减施时间或者配合减施措施还需进一步研究。