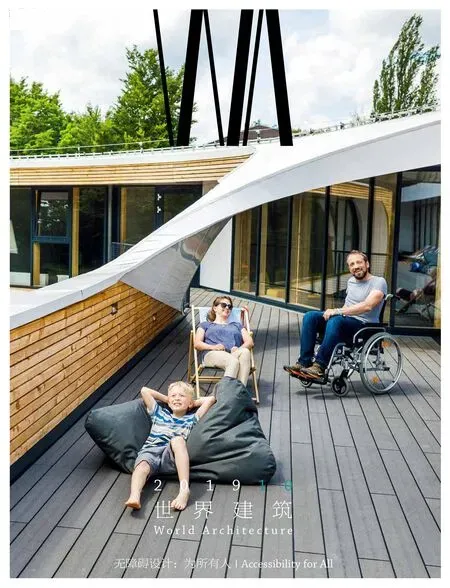

改进建筑60秒

栏目主持:叶扬

我们仿效BBC的广播节目“60秒改进世界”(Sixty Second Idea to Improve the World)推出了“改进建筑60秒”栏目,每期将在世界范围内采访两位人物,请他们就建筑、城市、景观、技术等相关问题在60秒的时间里讲出一个或两个有启发性、批判性甚至有争议性的观点。本栏目如实记录了他们的话,采访所拍摄的视频将会出现在我们的相关网页上。所述观点只代表嘉宾本人,与本杂志立场无关。□

孙力扬

清华大学无障碍发展研究院设计总监

SUN Liyang

Design Director, Institute for Accessibility Development, Tsinghua University

我们经常说没有设计条件、天马行空的设计最难做,因为各种限制条件对设计者来说不仅仅意味着制约,更多地意味着刺激和激励。如果说无障碍是一项限制条件,我想它一定会激励出设计师的灵感和激情。

在设计过程中有两个问题需要我们思考和注意。首先,需要我们理解无障碍设施不仅仅是为残障人等特定群体而设计的,无障碍对老人、儿童、孕妇,对所有人都会带来安全、卫生和便利。我们每个人的一生都要经过生老病死的阶段,在不同阶段都会因为自身的生理原因需要克服各种障碍、需要各种辅助设备和设施,而无障碍设施在很大程度上可以满足这些需要。现代社会,满足障碍人群出行、如厕等各种社会需求,不是好意和施舍,而是他们应有的权利。

其次,设计者必须努力了解残障群体的生理特点和生活需求。譬如轮椅使用者的生活空间和站立者的生活空间会有很大不同,只有了解这些需求我们才可能把无障碍设施设计得安全、合理、易于使用。

设计最终是为人服务的,只有站在终端使用者的角度进行反思才能使我们的设计更加具有生命力。层出不穷的设计方法为我们提供了探求建筑文化的不同路径,但是对人的关怀始终是这些方法的基础和良心。一个具有长久生命力的建筑永远包含着对人、特别是对弱者的尊重和关怀,当我们的设计注意到这一点时,我相信设计师的作品一定会受人喜爱、天长地久。□

邵磊

清华大学无障碍发展研究院执行院长

SHAO Lei Executive Dean, Institute for Accessibility Development, Tsinghua University

建筑可以理解为一种媒介——人和功能之间的媒介。借由这个媒介,人们能够参与各种活动,开展各种交往,完成某个目标。但是,如果因为我们的疏漏、或者无知、或者视而不见,本应服务所有人的建筑,却成了一部分人的壁垒,甚至还带来了风险,那就的确需要改进了。无障碍就是一个典型的方面。看似简单,是因为无障碍被教条化。事实上,面对各种各样不便,提供一个尽可能完美的解决方案,这种螺旋上升的互动过程,是需要克服惰性和突破制约的,真正的动力在于不断锤炼我们的设计观,因为忽视了少数人,其实就是忽视了人。□

城市与电影

Cities and Cinema

作者:芭芭拉·曼聂尔/Barbara Mennel

译者:高郁婷,王志弘

出版:群学出版有限公司,2019

拍电影时我在想的事

作者:[日]是枝裕和

译者:褚方叶

出版:南海出版公司,2018

《城市与电影》是“SCS 空间与都市研究译丛”最新出版的一部,全书由1895 年第一部电影《火车进站》在巴黎诞生展开,将电影作为“连结现代性的新媒介”,与世纪之交的另一个现代性象征——城市关联起来。随后在第一篇,作者分析了魏玛共和国时期的街道电影与柏林、黑色电影与洛杉矶、法国新浪潮电影与巴黎的对应关系,由此铺陈出早期电影与现代城市的必然交结。现代城市充满“速度与激情”的时空经验与电影这一新媒介“能够描绘速度与动作”的潜质不谋而合,城市,成为早期电影最主要的场景和主题。

阅读至此,一个追问不禁浮现,电影里的城市与身边真实的城市究竟是何关系?从第一篇看,早期电影依托于现代城市而生,也是对城市空间和生活经验的真实描摹。不论是街道、橱窗代表的危险和快感,还是巷弄、酒吧代表的疏离和情感缺失,抑或是咖啡屋、地铁站代表的流动和不期而遇,这些电影里的城市空间所传达出的,正是它们在真实城市生活中给予人的经验,或许这也是街道电影、黑色电影、法国新浪潮电影分别带有鲜明的柏林、洛杉矶、巴黎印迹的原因。那么,随着城市向后现代与全球化的演进,电影里的城市又将如何变迁?

进入第二、三篇,作者将电影与城市的关系放置到后现代与全球化的语境中剖析。此时的电影,由于微型摄像机、快速感光胶片、电脑动画等新技术的出现,极大增强了对空间的表现能力。后现代电影与城市的关系也发生了戏剧性反转:电影不再“纪录”真实的城市,而是将城市变成碎片化的电影语言,赋予新的意义重新编码。

在第二篇讨论的中国香港电影、废墟电影、科幻电影中,香港都市空间可以和美国帮派电影混搭,创造出“酷感都市美学”和“想象中的香港”;战争中毁坏的城市废墟由于无法辨识,空间特殊性可以被抽离,成为“道德与形而上学协商的空间”进行新的叙事;未来城市不再将现代性投射成未来感十足的景观,而是呈现出一幅过往或衰退城市的模样……这些“电影里的城市”似乎已脱离了真实,时间、空间,都成为抽象的、可引用的“档案柜”,真实与再现混杂、搭配,令人无法分辨。在第三篇中,城市社会空间隔离而形成的族裔聚居区,其特殊的生活经验可以被好莱坞加以风格化,变成另类的“新族裔聚居区美学”,并随着跨国电影产业向全球输出,诱导了巴西、南非等第三世界黑人电影的有意模仿,从而共同塑造出一种“再现的真实”。由此,“电影里的城市”与真实城市的关系几乎倒置了,观众对“仿像”更加熟悉,甚至认为那才是真实。欧美观光客一度热衷到访里约热内卢的贫民窟来体验有趣和浪漫,就是典型例子。

那么,我们为何还要阅读电影里的城市?正如作者所言,电影,是城市再现的文化视野,现代性、资本主义和后现代性连结了电影研究与城市研究。电影里的城市,虽不再是对城市空间的真实描摹,但通过电影文本的建构与评论,它反而能够于“再现”中更深刻地揭示出当代含混、复杂、多元城市状态背后尖锐的现实。的确,后现代和全球化叙事中的电影变迁,正是城市空间与文化变迁的一面棱镜,映射出城市的去中心化和蔓延、文化的杂糅、社会的区隔、战争的摧残、全球化的流动……那么,真实城市的未来,会成为“电影里的城市”所建构的样子吗?这个问题,就该由城市研究者来思考了,我们该如何回答来自电影的叩问?□

(撰文:韩晶,趣城工作室主持建筑师、上海半层书店创始合伙人)

1995 年,从早稻田大学文学系毕业、加入日本第一家独立电视节目制作公司TV MAN UNION 拍摄了8 年的电视纪录片之后,32 岁的是枝裕和,终于得到了第一次执导电影的机会。

这部叫做《幻之光》的电影,是在制作经费只筹措到一半的情况下拍摄完成的。彼时的是枝导演,秉持着“只要看到完成的作品,大家肯定会竞相购买”的盲目信心,赊欠5000万日元完成了拍摄。虽然这部电影后来入围了当年威尼斯电影节竞赛单元,但当时他的偶像侯孝贤导演却当面给出过“导演被分镜头捆住了手脚、失去了电影拍摄的灵动性”的评价。

这样一个从制作电视节目起家、在电影拍摄方面略显青涩的的文学青年,是如何经过20 余年的时间,成为了今天这个在国际电影节获奖无数、俨然已经是当今日本文艺电影的代表人物的“是枝裕和”?从这本2018 年出版的导演自传性随笔《拍电影时我在想的事》中,似乎可以找到部分的答案。

作为一个建筑创作者,我非常关注各个方面创作者的传记。与他人撰写的传记相比,我则更喜欢由创作者自己书写的文字。在这方面,来自日本社会各方各面的艺术创作者,都有一种我所谓“创作者的自觉”——他们在创作活动之外,非常热爱出版书籍讲述自己创作的心路历程。我曾在东京神保町的街边书店,看到整整一面墙的电影导演自传、创作手记、随笔,便被深深震撼到了。

建筑师和电影导演所从事的工作从某种意义上来说,有非常相似的地方—和其他艺术创作形式不同,拍摄一部电影和设计一栋建筑物,都可以说是一种投资巨大、牵涉的合作方面极多且除了艺术性还需要兼顾现实性的一种大型人类协作项目。在这本书中,我非常感兴趣的深层次问题是,导演在一部电影拍摄过程中是如何创作的?尽管是枝裕和在本书前言的第一句话就写到:“我不喜欢谈论自己的作品,而且也不擅长,一直以来尽量避免”,但在导演对创作过程的回顾当中,我们仍然能清晰地看到对这个问题的多角度回答:剧本最初的创作意识是怎么诞生的?一个想法在实现的过程中受到哪些影响?细节的累积如何导致主题的诞生?创作中如何平衡程式感和自由性?……几乎都可以在建筑设计当中找到对应的、依然深深困扰我的问题。

大部分导演都是从拍摄类型片开始,随着技巧的提高和经验口碑的积累,最终转向作者性的表达。而是枝裕和的创作道路却是反向的:从拍摄原创剧本被冠以“作家型”导演开始,到拍摄“命题作文”的电影之后,逐渐抛却“作家”的尊严和坚持,领悟到“电影不是产生于自我的内部,而是经由与世界的邂逅诞生”,逐渐接受自己一个电影“职人”的使命。

从“作者”到“职人”,是眼界的开阔,也是一种创作态度的放松。从书本所附的是枝裕和作品年表可以看到,这本书稿成书于2016 年他的作品《比海更深》拍摄结束之际。在书本结束时,拍摄了20 几年家庭题材电影的是枝导演写道“下一部作品,我的视角会从家庭拓展到社会,尝试拍摄法庭故事”——我们知道那是入围威尼斯电影节金狮奖的《第三度嫌疑人》。而在两年之后的2018 年,是枝裕和拍出了获得象征着电影艺术最高荣誉的戛纳电影节金棕榈奖的电影《小偷家族》——同样是从家庭的视角出发,折射出社会问题的作品。

而导演则抱持着“努力成为百年历史的电影长河中的一滴”这样的信念,将自身的改变和对世界的看法凝聚在电影之中,一部又一部地拍摄下去。□

AART建筑事务所

AART arthitects

2000 年成立,丹麦

Founded in 2000, Denmark

安德鲁·巴维克

Andrew Barwick

普瑞特艺术学院硕士

库珀·罗伯逊建筑事务所高级合伙人

BArch., Pratt Institute

Senior Associate, Cooper Robertson

陈静

CHEN Jing

B.1971,西安,中国东南大学博士

西安建筑科技大学建筑学院副教授

B.1971, Xi'an, China

PHD., Southeast University

Assistant Professor, Xi'an University of Architecture and Technology

李岳岩

LI Yueyan

B.1969,西安,中国西安建筑科技大学博士

西安建筑科技大学建筑学院副院长,教授

B.1969, Xi'an, China PHD., Xi'an University of Architecture and Technology Professor, Vice Dean, School of Architecture, Xi'an University of Architecture and Technology

高桥仪平

Takahashi Gihei

B.1948,埼玉,日本

东洋大学博士

东洋大学名誉教授

B.1948, Saitama, Japan PHD., TOYO University,Emeritus Professor, TOYO University

埃莉亚诺·费利西奥

Eliano Felicio

B.1984,葡萄牙建筑学硕士

梅卡努建筑事务所创始合伙人/创意总监

B.1984, Portugal

MArch.

Founding Partner/Creative Director, Mecanoo Architects

凯瑟琳·霍韦尔

Catherine Horwill

B.1988,布里斯班,澳大利亚皇家墨尔本大学硕士英国设计委员会顾问

B.1988, Brisbane, Australia MArch., Hons, RMIT

Advisor, Design Council

埃莉·托马斯

Elli Thomas

B.1990,诺威奇,英国城市设计硕士

英国设计委员会首席顾问

B.1990, Norwich, United Kingdom MA Urban Design

Lead Advisor, Design Council

焦舰

JIAO Jian

B.1971,天津,中国天津大学硕士

北京市建筑设计研究院副总建筑师

B.1971, Tianjin, China

MArch., Tianjin University Deputy Chief Architect, Beijing Institute of Architectural Design

爱玛·约翰逊

Emma Johansson

B.1985,图尔库,芬兰奥卢大学硕士

普伊斯托建筑师工作室合伙人,建筑师

B.1985, Turku, Finland

MArch., University of Oulu

Partner, Architect, Studio Puisto

Architects

拉尔夫·E·约翰逊

Ralph E. Johnson

哈佛大学硕士

帕金斯威尔建筑设计事务所芝加哥公司负责人,设计总监

MArch., Harvard University

Principal, Design Director, Chicago, Perkins and Will

远见建筑实验室

LAVA (Laboratory for Visionary Architecture)

2007 年成立,德国

Founded in 2007, Germany

刘琮

LIU Cong

B.1978,河北,中国天津大学硕士

北京市建筑设计研究院机场建筑部副部长

B.1978, Hebei, China

MArch., Tianjin University Vice Director, Terminal Design Department, Beijing Institute of Architectural Design

胡霄雯

HU Xiaowen

B.1987,安徽,中国合肥工业大学硕士

英国卡迪夫大学硕士

北京市建筑设计研究院建筑师

B.1987, Anhui, China

MArch., Hefei University of

Technology

MSc, Cardiff University

Architect, Beijing Institute of Architectural Design

吕小泉

LYU Xiaoquan

B.1951,北京,中国工学博士

国家住建部无障碍专家委员会顾问

B.1951, Beijing, China

PHD.Consultant, Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the People's Republic of China (MOHURD)

潘睿

PAN Rui

B.1983,辽宁,中国清华大学硕士

清华大学博士研究生

B.1983, Liaoning, China

MArch., Tsinghua University PHD Candidate, Tsinghua University

邵磊

SHAO Lei

B.1973,山东,中国清华大学博士清华大学无障碍发展研究院执行院长

B. 1973, Shandong, China PHD, Tsinghua University

Executive Dean, Institute for

Accessibility Development, Tsinghua University

Quadrangle建筑事务所

Quadrangle

1986 年成立,加拿大

Founded in 1986, Canada

谢莉·鲁安

Cheri Ruane

B.1973,新泽西,美国哈佛大学硕士

韦斯顿和桑普森建筑事务所景观副总裁,实践负责人

B.1973, New Jersey, USA MArch., Harvard University Vice President, Landscape Architecture | Practice Leader, Weston & Sampson

孙力扬

SUN Liyang

B.1964,北京,中国早稻田大学工学硕士蒙特利尔大学硕士

清华大学无障碍发展研究院设计总监

B.1964, Beijing, China

MEng., Waseda University

MArch., Université de Montréal

Design Director, Institute for

Accessibility Development, Tsinghua University

王小荣

WANG Xiaorong

B.1961,天津,中国大阪大学硕士天津大学教授

天津大学无障碍通用设计研究中心主任

B.1961, Tianjin, China

MArch., Osaka University Professor, Tianjin University Director, Accessibility Design Research Center, Tianjin University

王鑫

WANG Xin

B.1985,山西,中国清华大学博士

北京交通大学副教授

B.1985, Shanxi, China

PHD., Tsinghua University

Associate Professor, Beijing Jiaotong University

王力恒

WANG Liheng

B.1984,湖南,中国北京交通大学硕士

中国建筑设计研究院建筑历史研究所规划师

B.1984, Hunan, China

MArch., Beijing Jiaotong University Urban Planner, Institute of Architectural History, CADG.

陈关鑫

CHEN Guanxin

B.1989,河南,中国河南理工大学学士北京交大建筑勘察设计院规划师

B.1989, Henan, China Bachelor of Urban and Rural Planning, Henan Polytechnic University

Urban Planner, Architectural Design and Engineering Survey Co., Ltd., Beijing Jiaotong University

王卓男

WANG Zhuonan

B.1968,内蒙古,中国天津大学学士

内蒙古工业大学建筑学院建筑历史研究所负责人

B.1968, Inner Mongolia, China BArch, Tianjin University Director of the Institute of Architectural History, College of Architecture, Inner Mongolia University of Technology

张娜

ZHANG Na

B.1991,山东,中国

内蒙古工业大学硕士研究生

B.1991, Shandong, China Postgraduate student, Inner Mongolia University of Technology

佘志煌

Seah Chee Huang

DP 建筑师事务所副执行总裁

Deputy Chief Executive O☆cer, DP Architects

张贤波

ZHANG Xianbo

B.1980,湛江,中国华南理工大学博士

华南理工大学建筑设计研究院建筑师

B.1980, Zhanjiang, China

PHD., South China University of

Technology Architect, Architectural Design & Research Institute of SCUT Co., Ltd

倪阳

NI Yang

B.1963,北京,中国华南理工大学博士

华南理工大学建筑设计研究院院长

B.1963, Beijing, China

PHD., South China University of

Technology

President, Architectural Design & Research Institute of SCUT

陶郅

TAO Zhi

B.1955,长沙,中国华南理工大学硕士

华南理工大学建筑设计研究院副院长

B.1955, Changsha, China

MArch., South China University of Technology.

Vice President, Architectural Design & Research Institute of SCUT

张振

ZHANG Zhen

B.1991,安徽,中国

华南理工大学博士研究生

B.1991, Anhui, China PHD. Candidate, South China University of Technology

刘婉茹

LIU Wanru

B.1987,辽宁,中国学士

北京波城建筑设计有限公司建筑师

B.1987, Liaoning, China

BArch.

Architect, Boston International

Design Group

周静敏

ZHOU Jingmin

B.1965,天津,中国千叶大学博士同济大学教授

B.1965, Tianjin, China PHD., Chiba University Professor, Tongji University