道德与法治课堂“补白”教学略谈

袁肖娟

统编《道德与法治》教材在内容上力求贴近学生生活,在呈现方式上基于学生视角,尊重品德学习的生成性,适当留白,引导思辨,体现了对学生道德思维能力的培育。这对于教师创造性地使用教材提出了更高的要求。

正如教材主编鲁洁教授所指出的,课程的基本理念是回归生活。教材要成为激活学生自我发展的“活性因子”,教师要能与学生共同建构课堂生活,创造性地使用教材。[1]我们在教学中尝试基于学生生活中存在的道德盲点,提炼学生感兴趣且能够引發深思的学习主题,增设“补白”。以此优化学习方式,提升道德与法治课堂的思维含量,引导学生深度反省自身行为,过有道德的生活。

一、增设“补白”,凸显课堂学习主题

新学期伊始,我们要求学生先把《道德与法治》教材当“课外书”来看,让学生全面了解教材主题,找出自己最感兴趣或感受深刻的学习内容。在此基础上,我们凸显学生关注的核心学习主题,以思维含量高的“补白”挖掘有价值的学习内容。

例如,六年级上册主要讲授法律维护生活秩序的作用、宪法知识、公民基本权利和义务、国家机构的产生与职权、未成年人保护法等知识,内容比较抽象。学期初,我们引导学生从具体生活切入,依照“公共规则”“公平竞争”“消防安全”“交通规则”“环境生态”几方面,[2]引导学生用思维导图的方式寻找身边的法治问题行为。

学生绘制的思维导图显示:校园内外随意殴打、辱骂、恐吓勒索等欺凌现象时有发生;随意毁坏、盗取公共财物、翻越马路栏杆、闯红灯等违反公共规则的行为也比较常见。于是,这些“问题”便成为六上教材学习的生活基础。

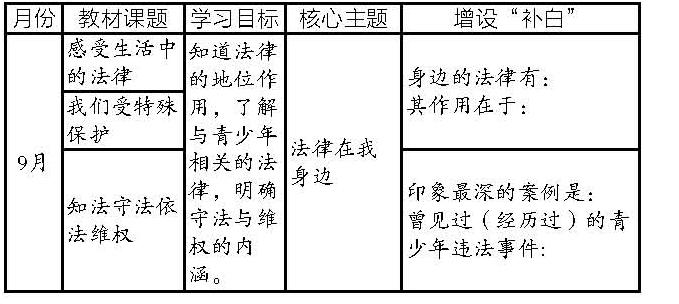

以此为基点,我们提炼学习主题,增设“补白”,并按月细化学习内容(见下表)。

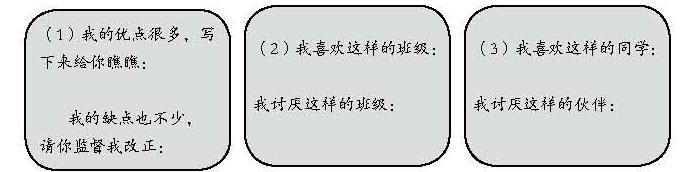

此外,针对教材中确定的学习主题,我们也会适时增设“补白”,将现实问题引入课堂。如在教授三年级下册第一单元《我和我的同伴》,四年级上册第一单元《与班级共成长》时,增设了如下反思补白题,引导学生思考自己与他人、集体之间互相影响、彼此促进的关系,唤醒其自我教育意识,实现个人与班级同成长的目的。

借助“补白”,我们希望找准学生成长中的问题,将教材中的“我”,教室中的“我”,生活中的“我”,通过教学主题融为一体,引导学生去思考、讨论乃至践行,真正提升道德与法治课堂教学实效。[3]

二、优化“方式”,深化道德问题探究

增设“补白”,确定学习主题后,我们需要优化“方式”。即选取最能调动学生积极性的学习方法,创设教育生态场景,采用角色互换、主题辩论、教育电影等方式,把道德与法治学习转化为真实具体、可感可触的场景。借此,将主题蕴含的道德与法治问题交由学生处理,以深化学生对道德问题的探究。

五年级上册第一单元《面对成长中的新问题》教材预定的学习课题是“自主选择课余生活”“学会沟通交流”“主动拒绝烟酒与毒品”,目的是引导学生“快乐、充实、有意义地度过课余生活”“掌握令双方既愉悦又各有收益的沟通技巧”“拒绝诱惑,改正不良习惯”。如何将这些抽象的问题嵌入学生的生活?

在观察并发现了学生上学路上的一系列问题后,我们将整个单元学习分为两部分:一是整合并优化课内学习方式,深化对学生存在的道德问题探究;二是开放课堂,课后拓展,引领学生与家长过德性生活。以第一部分的教学设计为例,我们设计了如下教学环节:

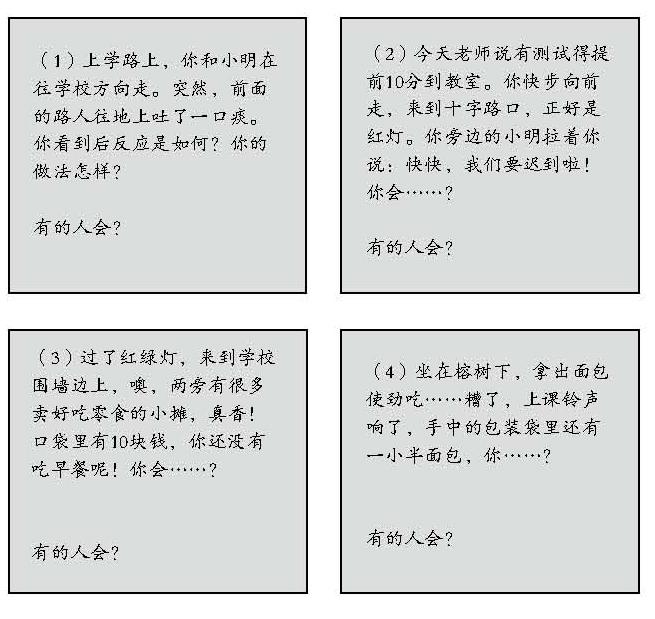

第一步(课前准备):设计“上学路上”连环情景补白题,写在二尺见方的画纸上。(见下图)

第二步:学生补白并展示作答结果。对各类做法进行归类整理。(第一课时)

第三步:组织每类做法的正反方进行辩论,录像辩论过程,而后回放录像,请学生思考:怎样对待不同的意见?总结有效的沟通方法。(第二课时)

第四步:讨论分享“改掉不良习惯”的做法。(第二课时)

第五步:针对学生在课余时间经常玩一种具有赌博性质的游戏“轰波”,组织辩论:该不该“轰波”?(第三课时)

第六步:思考并总结——如何倾听别人、表达自己?(第三课时)

上述教学设计力求围绕学习目的,找准学生存在的道德盲点,即上学路上发生的系列问题,并采用讨论、分享、辩论等学习方式,引发学生的反思。如此,真正立足学生的生活问题,促进学生深度反思,使课堂探究更有深度和思维含量,充分优化、发挥课堂辩论等常见活动方式的德育价值,使“方式”更好地服务于学生的道德成长。

三、“开放”课堂,引领美好道德生活

为了更好地实现 《面对成长中的新问题》单元学习目标,还有必要展开第二部分的教学活动:将课堂空间拓展到课外,引领学生过美好的道德生活。为此,我们做了如下教学设计:

第七步:设计并发放《家庭闲暇生活情况调查表》,带回家与家长一起填写。(第三课时)

第八步:邀请家长进课堂,分享健康的闲暇生活方式。(第四课时)

第九步:家长与孩子商议——如何过充实快乐的课余生活。(第四课时)

第十步:引导开放式讨论——近来遇到了哪些烦恼事?可以如何解决。(第四课时)

在这一教学过程中,教师参考相关研究,设计了“家庭闲暇生活情况调查表”,着重调查学生的家庭闲暇生活和课余生活。调查结果以“选项+其他方式”呈现,要求家长与学生一起填写,旨在唤醒家长关注“闲暇生活”这一问题。借助填写调查表的过程,实现学校对家庭健康闲暇生活的引领,并引发家长对孩子当下课余生活价值的反思。

根据回收的调查表,我们邀请闲暇生活有质量的家庭到课堂做分享,家长与学生展开交流、讨论,围绕“如何过充实快乐的课余生活”“如何向父母表达过自己喜欢的课余生活的意向”等困惑,鼓励学生遇到困惑时要学会争取父母的理解与支持,学会解决父母意愿与自身愿意相冲突的实际问题。课堂结束前,教师引导学生进行开放式讨论,说出最近的烦恼事,大家一起寻求解决办法。如此,希望连结起家庭日常生活与课堂学习,将课堂空间拓展至更加广阔的生活世界,并充分调动家长资源,引领学生和家长一起过有道德的生活。

参考文献:

[1]鲁洁.回归生活——"品德与生活""品德与社会"课程与教材探寻[J].课程·教材·教法,2003(9):2-9.

[2]李宸曦.基于现行《道德与法治》教材分析的小学生法治教育探究[D].东北师范大学,2018:16.

[3]刘洁璇.小学品德课程价值生成研究——一种语用学的视域[D].南京师范大学教育科学学院,2011:21.

(作者单位:东莞市长安镇第二小学广东东莞 523841)

责任编辑 毛伟娜