“走出去”战略提出以来的中国农业外交

【内容摘要】 “走出去”战略提出20年来,农业与外交存在良性互动关系,国际农业合作既是中国外交的目标,也是中国外交的手段,还是中国“大外交”和“大外事”的有机组成部分。中国农业外交具有“政府引领、部委分工、地方跟进、企业参与”的特点,旨在服务国家整体外交战略、维护对象国粮食安全、扩大中资企业海外投资利益。中国农业外交在实践中建立了“以双边带多边、以多边促双边”的农业外交机制,构建了多元外交主体互动模式。中国农业外交丰富了中国特色大國外交的内涵,是中国积极参与全球民生治理、推动联合国《2030年可持续发展议程》实施、对接对象国发展战略的重要举措。未来,中国农业外交还面临诸多挑战,需创新农业外交机制,积极探索在第三方市场的农业合作新范式,塑造“一带一路”沿线农业外交新格局。

【关键词】 农业外交 民生治理 国家形象 可持续发展 中国外交

【中图分类号】 D82 【文献标识码】 A

【文章编号】 1006-1568-(2019)05-0094-22

【DOI编号】 10.13851/j.cnki.gjzw.201905005

2017年,习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会上指出:“世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化深入发展,全球治理体系和国际秩序变革加速推进,各国相互联系和依存日益加深,国际力量对比更趋平衡,和平发展大势不可逆转。”[ 习近平:《决胜全面建设小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》,人民出版社2017年版,第58页。] 新时期,以发展促和平、以经济促稳定已成为时代特色;国家对外交往正从以政治和安全为核心诉求的“硬外交”向以经济与民生为主的“软外交”转变。农业作为中国外交的优势资源和中国参与全球民生治理的重要领域,已成为国家领导人外交活动的推动目标和重要议题。[ 参见《这五年:农业全球治理的中国担当》,原农业部网站,2018年1月3日,http://www.gjs.moa.gov.cn/ gdxw/201801/t20180103_6133786.htm。] 农业外交成为中国外交的鲜明特征和突出亮点,既是中国特色大国外交的有机组成部分,又是国家整体外交的倚重手段。[ 白锋哲、吕珂昕、宁静:《中国农业外交迈入新时代》,《农民日报》2017年12月26日,第4版。]

自新中国成立以来,中国农业部门对外交往经历了三个阶段:“引进来”为主,“走出去”为辅阶段(1949—1978年);“走出去”和“引进来”并进阶段(1979—1999年);“走出去”为主,“引进来”为辅阶段(2000年至今)。1949—1978年是中国农业的恢复时期,中国农业外交的特点是以农业配合意识形态需求为目标。一方面,新中国成立后的十多年里中国接受苏联、东欧国家的农业技术专家和农业援助;另一方面,中国以对外粮食援助为手段,支持亚非拉民族解放运动,反对帝国主义、殖民主义国家对第三世界国家的剥削和压迫,扩大新中国在第三世界和国际舞台上的影响力,获得更多的外交承认。1979—1999年是中国农业外交的快速发展期,这一阶段中国农业外交的特点是以农业交流促经济合作,中国提出以经济建设为中心,对内改革、对外开放,农业合作成为中国全方位经贸合作的有机组成部分。自1999年中央提出“走出去”战略以来,[ 《更好地实施“走出去”战略》,中国政府网,2006年3月15日,http://www.gov.cn /node_11140/ 2006-03/15/content_227686.htm。] 中国农业外交进入新阶段,这一阶段的特点是以农业合作促进全方位战略关系,农业合作成为中国参与全球治理的重要内容和手段。1999年以来,中国农业外交的顶层设计日臻成熟,其中《国务院办公厅关于促进农业对外合作的若干意见》和原农业部发布的《农业对外合作规划》,成为中国农业外交的基本准则。[ 《农业对外合作部级联席会议制度第三次全体会议在京召开》,原农业部网站,2016年5月11日,http://www.gjs.moa.gov.cn/gdxwgjhz/201605/t20160511_5125914.htm。] 农业外交机制逐渐完善,实现了国家目标、地区目标、全球目标的相互协调。此外,中国逐渐成为推动全球农业发展的援助国,积极参与全球农业治理。

当前,学术界对中国国际农业合作的研究散见于经济学、外交学、历史学等研究文献中,大致可分为理论研究和经验研究两个方面。理论研究主要从全局出发,分析中国农业外交的重要性和研究价值。一些学者认为农业外交是关系我国重大和长远利益的战略举措,中国应开展以周边邻国、亚非拉发展中国家和西方发达国家为主体的三环农业外交。[ 郭书田、刘劲松:《推动我国农业“走出去”及农业外交的战略思考》,载赵惠燕、李东鸿、王秀娟主编:《WTO与我国农业系列研讨会论文集》,西安地图出版社2001年版,第142—147页。] 还有一些学者通过对改革开放以来中国农业外交的文献分析,认为中国粮食进口与中外政治关系演变是判断世界粮食形势的多维视角,将是中国农业外交研究的两个主要方向。[ 刘宇、査道炯:《粮食外交的中国认知1979—2009》,《国际政治研究》2010年第2期,第50—61页。] 另有学者通过梳理史实论述中国农业外交的发展历程。[ 邓力群、马洪、武衡主编:《当代中国的农业》,当代中国出版社、香港祖国出版社2009年版;朱丕荣:《环球农业与中国农业对外合作》,中国农业出版社2009年版;马奇:《中国农业对外交往与合作(1949—1974)》,《国际政治研究》2010年第2期,第39—49页。] 此外,也有学者以“一带一路”为背景分析中国农业外交的机遇、挑战及对策。[ 张帅、孙德刚:《论新时期中国特色的农业外交》,《宁夏社会科学》2019年第1期,第12—18页;陈翔:《浅析“一带一路”建设背景下的中国农业外交》,《现代国际关系》2015年第10期,第48—53页;刘振中、张振:《从三大区域看“一带一路”国际农业合作》,《中国投资》2017年第15期,第76—78页;郭静利、李思经:《农业合作,“一带一路”建设压舱石》,《农民日报》2017年12月12日,第3版。]

经验研究主要以微观分析为主,尤其聚焦于中非农业合作。一方面,多数学者的研究主要集中于中国对非农业援助形式、绩效和问题,从农技专家、农业示范中心、技术培训等不同角度分析对非农业援助的模式、现实问题和经验教训;[ Lila Buckley, Chen Ruijian, et al., “Chinese Agriculture in Africa: Perspectives of Chinese Agronomists on Agricultural Aid,” Discussion Paper, January 2017, pp. 3-24; Henry Tugendhat and Dawit Alemu, “Chinese Agricultural Training Courses for African Officials: Between Power and Partnerships,” World Development, Vol. 81, 2016, pp. 71-81; Xiuli Xu, Xiaoyun Li, et al., “Science, Technology, and the Politics of Knowledge: The Case of Chinas Agricultural Technology Demonstration Centers in Africa,” World Development, Vol. 81, 2016, pp. 82-91; Deborah A. Br?utigam and Tang Xiaoyang, “Chinas Engagement in African Agriculture: ‘Down to the Countryside, ” The China Quarterly, Vol. 199, 2009, pp. 686-706; Yahid Mahmoud, “Chinese Development Assistance and West African Agriculture: A Shifting Approach to Foreign Aid?” thesis in Department of Social and Economic Geography, Lund University, 2007; 陆继霞、李小云:《中国援非农技专家角色分析——以中国援非农技组派遣项目为例》,《外交评论》2017年第4期,第85—105页;唐丽霞、李小云、齐顾波:《中国对非农业援助管理模式的演化与成效》,《国际问题研究》2014年第6期,第29—40页;蒋华杰:《农技援非(1971—1983):中国援非模式与成效的个案研究》,《外交评论》2013年第1期,第30—49页;唐晓阳:《中国对非农业援助形式的的演变及其效果》,《世界经济与政治》2010年第2期,第55—69页;张绍铎、胡礼忠:《“台湾当局”对非洲农技“外交”与联合国中国代表权问题(1960—1971年)》,《西亚非洲》2009年第3期,第32—37页;郧文聚:《从国际援助的发展看中国对非农业援助》,《西亚非洲》2000年第2期,第17—23页。] 另一方面,中外学者也通过分析中国援非的成效和具体案例,论证“中国海外屯田说”和“农业扩张说”等论调的虚假性。[ Deborah Br?utigam, “Chinese Engagement in African Agriculture: Fiction and Fact,” in Tony Allan and Martin Keulertz, et al., eds., Handbook of Land and Water Grabs in Africa, New York: Routledge, 2013, pp. 249-273; Deborah Br?utigam and Haishen Zhang, “Green Dream: Myth and Reality in Chinas Agricultural Investment in Africa,” Third World Quarterly, Vol. 34, No. 9, 2013, pp. 1676-1696; [美]黛博拉·布罗蒂加姆:《非洲将养活中国吗?破解中非合作的迷思》,社会科学文献出版社2017年版;[美]黛博拉·布羅蒂加姆:《龙的礼物:中国在非洲的真实故事》,社会科学文献出版社2012年版;张忠祥:《中非合作论坛框架下的农业合作——兼论“中国海外屯田”说》,《国际展望》2009年第2期,第95—104页。] 此外,还有一些学者通过整理中俄双方档案文献,回顾中苏农业外交的发展。[ 沈志华、李丹慧:《战后中苏关系若干问题研究:来自中俄双方的档案文献》,人民出版社2006年版,第121—123页。] 另有一些研究以中国对外农业贸易为切入点,分析农业和中国对外关系。[ 参见Chad J. Mitcham, Chinas Economic Relations with the West and Japan, 1949-1979: Grain, Trade and Diplomacy, London: Routledge, 2005; Shunli Yao, “Chinese Agricultural Reform, the WTO and FTA Negotiations,” Asia-Pacific Research and Training Network on Trade Working Paper Series, No. 15, 2006; 李节传:《20世纪60年代中加小麦贸易对中国的重要意义》,《当代中国史研究》2005年第2期,第88—93页。]

上述研究已取得了一定进展,因此,本文计划在既有研究的基础上,从提升中国农业外交研究系统性和前瞻性的角度出发,分析自1999年“走出去”战略提出以来,中国农业外交主体之间如何相互协调,主体与客体之间如何围绕任务和目标加强互动,归纳中国农业外交的核心特征,并根据机制运行和主体互动中的现实问题,对中国农业外交的发展方向提出前瞻性分析,以期提高中国农业外交服务于国家整体战略的综合绩效。

一、中国特色农业外交的核心特征

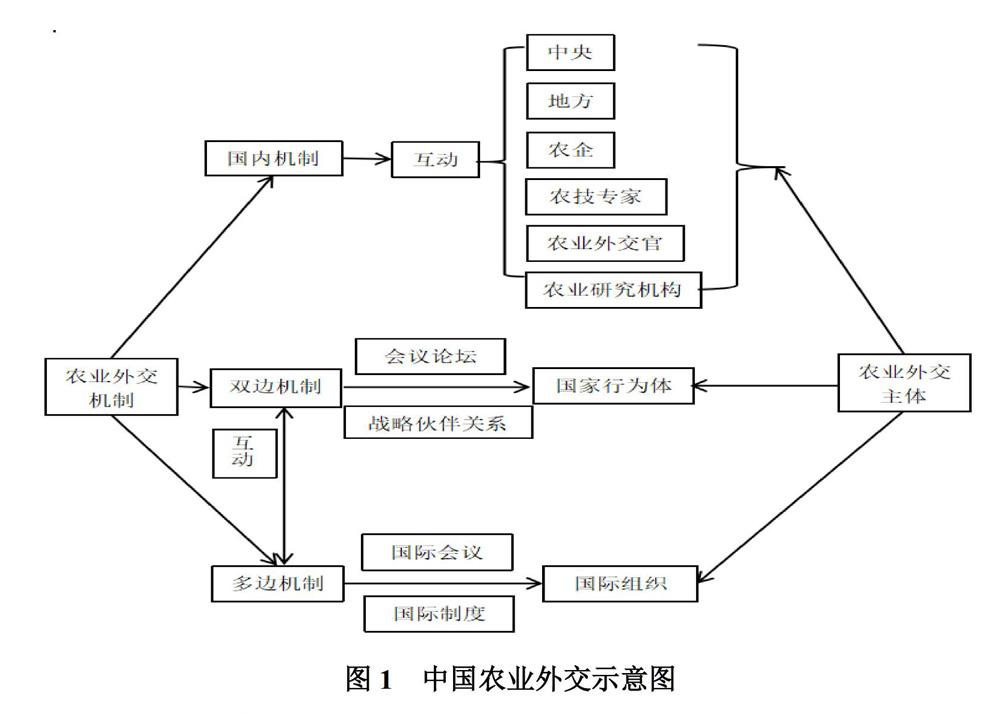

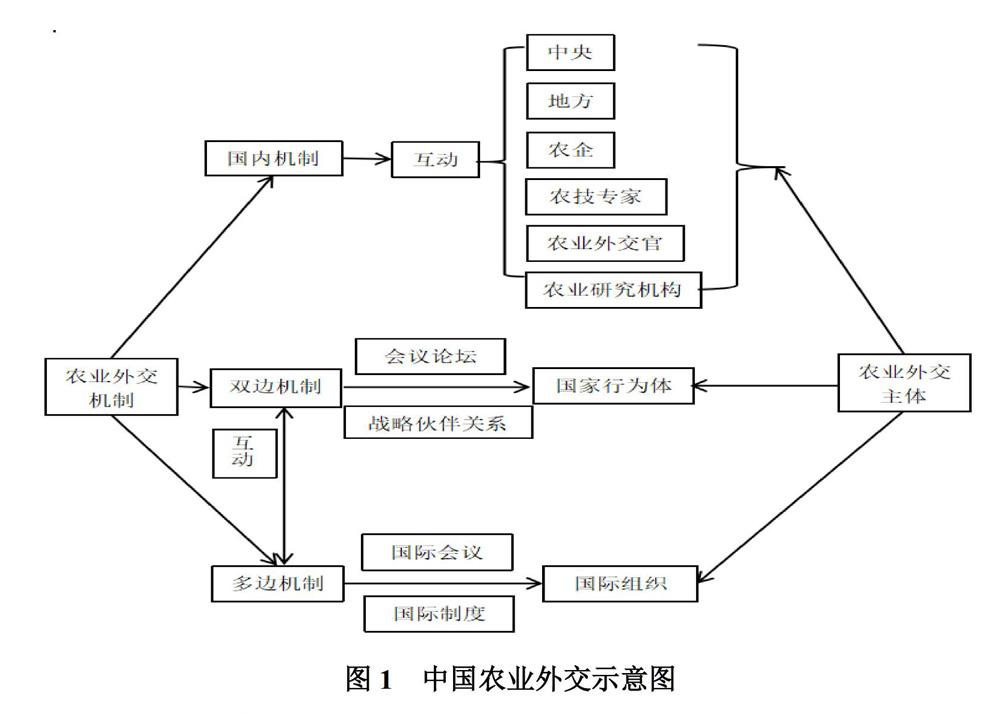

中国农业外交由政府统筹,具有“政府引领、部委分工、地方跟进、企业参与”的特点,包括在贸易、技术、人才等领域的农业合作和在发展、治理等领域的农业援助。本文的农业外交指农业和外交部门在对外交往中形成的良性互动关系,以农业国际合作服务于国家整体外交战略,以外交战略保障和推进农业对外合作。具体而言,新时期农业与外交是互为因果、相互依存的关系,可以从两个维度来分析:第一,以中国丰富的农业资源为手段,推动中国农业在对外交往中服务于国家整体外交战略,从而实现中国的外交目标、对象国发展目标和企业的利益目标;第二,通过各部门沟通协调、国家间建立战略伙伴关系、区域和国际组织建立多边平台,促进中国农业走出去和先进技术引进来(见图1)。

中国农业外交是国内农业快速发展、中国与世界互动日益频繁的结果。自1999年中国提出“走出去”战略以来,农业走出去势头愈发强劲。农业农村部国际合作司工作人员表示,当前中国农业“走出去”势头越来越强,除了和发达国家如德国、荷兰等进行技术合作外,重点对接对象国农业需求,以弥补对象国农业发展的短板。[ 笔者对农业农村部国际合作司工作人员的访谈,北京,2018年7月5日。] 随着农业外交的深入发展,中国已形成涵盖政府、企业、研究机构、农技专家、农业外交官等多层次的农业外交主体,并在实践中塑造了中央与地方相互配合,政府、企业、农业研究机构频繁互动,农技专家和农业外交官相互支撑的三层关系。

第一,中央与地方相互配合。中国农业外交体现了中央与地方的密切合作关系。其中中央政府是中国农业外交的顶层设计者,领导人出访和各部委相互配合,共同为农业外交营造良好的国际环境。地方政府则在中央重大方针政策指导下,堅持与国家战略规划相结合、与各省(自治区)优势资源相结合、与目标区域的重点国别相结合的三原则,推动农业“走出去”。[ 《重点省份农业“走出去”规划编制工作动员部署会召开》,原农业部网站,2015年6月4日,http://www.gjs.moa.gov.cn/gdxwgjhz /201506/t20150604_4632205.htm。]

在农业外交实施过程中,中国各省、自治区和直辖市积极拓展境外农业合作方,探索境外开发与合作等农业“走出去”的模式,通过农业合作配合中央的外交布局。这也符合“一带一路”倡议提出之后地方通过跨区域交流强化与沿线国家在农业科学技术、农业灌溉等领域合作的发展目标。[ 参见推进“一带一路”建设工作领导小组办公室:《共建“一带一路”:理念、实践与中国的贡献》,国家发改委网站,2017年5月11日,http://xbkfs.ndrc.gov.cn/ydyl/201705 /t20170511_847182.html。] 各地还积极配合中央实施发展海洋强国战略。“21世纪海上丝绸之路”的提出表明国家将强化通过东南沿海连接东亚、东南亚、南亚、非洲等地区的海上通道。[ Aasia Khatoon Khattak and Iram Khalid, “Chinas One Belt One Road Initiative: Towards Mutual Peace and Development,” Journal of Research Society of Pakistan, Vol. 54, No. 1, 2017, p. 3.] 境内企业在境外设立企业总数居前十位的地方政府,除四川省和黑龙江省之外,其余均位于沿海地区。[ 详见农业农村部国际合作司、农业农村部对外经济合作中心编著:《中国对外农业投资合作分析报告(2017年度)地方篇》,中国农业出版社2018年版。] 这既是对建设海上丝绸之路的响应,又是对中国外交战略目标的支持。

此外,地域优势是地方政府推动农业外交的重要因素。陕西、甘肃、新疆、宁夏等西北省(自治区)主要对接中亚地区,旨在将中国的先进技术和中亚丰富的农业自然资源相结合;黑龙江、吉林主要对接俄罗斯,有助于双方合力打造陆上粮食运输线;云南、四川、重庆等西南地区和广西等华南地区主要对接东南亚国家,旨在将中国的技术、资金等优势和东南亚农业自然资源相结合。[ 参见刘振中、张振:《从三大区域看“一带一路”农业国际合作》,第76—78页;农业农村部国际合作司、农业农村部对外经济合作中心编著:《中国对外农业投资合作分析报告(2017年度)总篇》,中国农业出版社2018年版,第81页。] 在中国整体战略布局下,西、北、南三线共同推进,塑造中国各地与国际对接的农业对外交往格局。

第二,政府、企业、农业研究机构频繁互动。企业和研究机构是中国农业外交的重要参与者,不同的职能使他们在实践中既支持政府工作,又保持独立性,形成了三重互动模式。

企业是项目落地的主要执行者,也是实现国家海外利益的重要载体,其在国际市场上的业务拓展是国家利益的重要组成部分。这些特点使企业不仅成为中国与对象国合作的重要利益共同体,而且得到了国家的支持。从国内维度看,政府召开的历次涉农会议,企业都是重要的参与者,企业走出去的成效受到政府的高度重视。“10+10”银企精准对接机制的建立、首批境外农业合作示范区和农业对外开放合作试验区的认定,都为农企解决融资问题和集群化发展创造条件。从国际维度看,中国积极举办亚太经合组织农业和粮食部长会议、20国集团农业部长会议等国际农业大会,[ 白峰哲、吕珂昕:《开放合作引领农业走向世界——党的十八大以来农业国际合作成就综述》,《农民日报》2017年9月23日,第1版。] 与各国共商世界农业发展规划和议题,为农企走出去提供制度保障,塑造并规范了农企参与国际竞争的角色。

在农业外交实施过程中,企业也积极参与、帮助政府构筑全球农业交往网络。据农业农村部2017年度报告显示,中国多数省份对外投资的境内企业数少于他们在境外投资设立的企业数,其中还未包括辽宁、上海、江苏、安徽、福建、山东、广东、甘肃等地正在筹备的境外企业。[ 详见农业农村部国际合作司、农业农村部对外经济合作中心编著:《中国对外农业投资合作分析报告(2017年度)地方篇》,中国农业出版社2018年版。] 这表明一些中国企业同时设立了多家境外企业,涉及多个地区、多个项目,形成了中国农业外交的“朋友圈”,增强了中国参与全球民生治理的能力。每一家境外企业实际上都是农业外交的使者,可以通过参与当地的发展与建设,增进当地政府和民众对中国的了解和信任。

政府与农业研究机构也存在互动关系。中国的农业研究机构包括农业院校、农业研究中心和农业科学院。中国各省、自治区、直辖市都建立了农业院校和农业科学院。在农业外交中,政府对研究机构的支持偏重于为学者互访提供政策便利,积极引导中国涉农研究的学者到境外访学,开展田野调查,将专业知识与具体实践相结合,为农业走出去建言献策。这也是政府多次邀请高校和研究机构学者参加涉农会议的重要原因。同时,中国也提供优越的条件,聘请国外涉农研究的知名学者来华讲学,促进农业科研交流。

农业研究机构则根据国家需求和国际农业发展现状建立专业研究平台,培养专业人才。学术交流更易于建立友好关系和长效交流机制,学者间的相互交流和校际友好合作,有助于促进国家间农业技术的传播和农业发展理念的交流,也有利于实现“民心相通”的外交目标。

企业与农业研究机构也频繁互动。人才是企业和农业研究机构联系的纽带,为方便校企沟通,农业农村部在全国范围内实施“猎鹰行动计划”[ 参见《2019“猎鹰行动”计划成功在南京农业大学举办》,农业农村部网站,2019年4月4日,http://www.gjs.moa.gov.cn/ydylhzhhnyzcq/201904/t20190418_6184287.htm。],促进农业走出去、人才校企对接。此外,部分高校的涉农研究学者也是农企走出去的“智囊团”,在对外设立新的农业项目前,企业往往“问计于校”,将专家意见作为规划农企对外交往的重要依据。

第三,农技专家和农业外交官相互支撑。驻外农技专家和农业外交官主要由政府选派,接受行政命令,代表政府履行不同職责。

首先,农技专家服务于政府,政治诉求嵌入技术指导。政府选派农技专家主要依据对象国的农业诉求,以确定人员结构、派出批次和派出时间,[ 《农业部南南合作对外考察报告》,第65页,笔者对有关省份农业厅工作人员访谈时所得,2018年1月25日。] 这是中国农业援助的三大模式之一,虽然未能达到直接进行投资和援建示范中心所产生的立竿见影的效果,但是对于帮助受援国提升农业技术水平发挥了重要作用。[ 参见黄贤金等编著:《非洲土地资源与粮食安全》,南京大学出版社2014年版,第193页。]

除传播技术外,农技专家还扮演着“国家代理人”的角色,呈现出非职业化、高度政治化和去个体化的特征,[ 陆继霞、李小云:《中国援非农技专家角色分析——以中国援非农技组派遣项目为例》,第85页。] 因而也成为中国“亲、诚、惠、容”外交理念的践行者、中国形象的代表者和中国故事的讲述者。在农技专家被派出前,有关部门会为他们举行职业培训,以增强身份认同、明确责任。[ 《“南南合作”项目工作总结》,第5页,笔者对有关省份农业厅工作人员访谈时所得,2018年1月25日。] 为不辜负国家信任,面对受援国陌生的农业环境,农技专家发挥主观能动性,对中国农业技术进行二次创造,[ 参见Lila Buckley, Chen Ruijian, et al., “Chinese Agriculture in Africa: Perspectives of Chinese Agronomists on Agricultural Aid,” Discussion Paper, January 2017, p. 14.] 解决受援国农业发展的技术难题。原农业部对外经济中心报告显示,农技专家通过种植水稻示范,帮助当地增加粮食产量,并将中国的农业生态模式、稻田养殖技术带到当地,试验示范,培训当地农民,帮助解决生产技术难题,在受援国引起较大反响,不仅当地媒体多次宣传报道,也受到当地官员甚至总统的赞誉。[ 原农业部对外经济合作中心:《积极开展“南南合作” 促进实施“走出去”战略》,第3页,笔者对有关省份农业厅工作人员访谈时所得,2018年1月25日。]

为增加当地人民对中国的信任,除正式工作往来外,农技专家还帮助当地居民解决生活问题。这些日常生活中的非正式交往,提升了农技专家与受援国合作伙伴关系间正式合作的融洽度和有效性,[ 陆继霞、李小云:《中国援非农技专家角色分析——以中国援非农技组派遣项目为例》,第99页。] 也有利于实现农技专家和受援国农民之间的民心相通。不论是出于国家使命,还是出于对当地民众的个人情感,农技专家在提高受援国农业发展中的地位不可替代。正如美国学者黛博拉·布罗蒂加姆(Beborah Br?utigam)称赞中国的农业外交时所言,“农技专家是中国这条巨龙的礼物之一”[ 参见[美]黛博拉·布罗蒂加姆:《龙的礼物:中国在非洲的真实故事》,第1页。]。

其次,农业外交官服务政府,专业外交官参与国家行为。赫德利·布尔(Hedley N. Bull)认为,外交官不仅是信使,还是善于在国际话语中捕捉和传递微妙信息的专家,他们的作用不只是传递信息,还要判断运用什么样的语言表达信息,确定在什么样的场合以及向什么样的人传递信息。[ [英]赫德利·布尔:《无政府社会世界政治中的秩序研究》,上海世纪出版集团2015年版,第151页。] 农业外交官作为专业的外交人员,不仅要具备布尔所说的外交官的素养,而且要具备农业领域的专业知识。农业外交官主要由农业农村部公开选拔、由中国驻外大使馆统一安排工作,负责了解和掌握所在国农业发展现状、农业政策变化等内容,提供决策参考,为推动农业走出去创造条件。[ 笔者对农业农村部国际合作司工作人员的访谈,北京,2018年7月5日。] 农业农村部人事劳动司司长毕美家曾将他们称为中国农业外交的千里眼、顺风耳。[ 中国常驻联合国粮农机构代表处:《首届农业部派驻欧洲农业外交官工作座谈会暨工作交流会在罗马顺利召开》,《世界农业》2016年第8期,第229页。] 《农业国际合作发展十二五规划》明确,“加强农业外交人才储备,积极争取向重点国家和地区派驻农业外交官,支持和推荐农业系统优秀人才到国际组织任职,强化贸易谈判队伍专业化建设,设立农业部首席谈判代表。”[ 《农业国际合作发展十二五规划(2011—2015)》,原农业部网站,2012年1月11日,http://www.moa.gov.cn/gk/zcfg/nybgz/201201/t20120111_2454566.htm。] 这表明为支持国家“走出去”战略,中国农业外交的人才队伍建设日益专业化。

外交主体是外交战略和策略的实施者,是项目落地的利益攸关方,涉及外交的诸多领域。从农业外交的顶层设计者,到民间使者,再到国家代理人和农业外交人才队伍,多元化的外交主体体现了多轨外交在农业领域的具体实践,表明“走出去”战略提出以来中国的农业外交已经进入全方位、多领域发展的时代。

二、中国特色农业外交的机制创新及其面临的挑战

外交机制既是规范国家外交行为和塑造国家外交角色的准则,也是双边和多边合作的平台,亦是明确未来外交走向的制度保障。双边合作机制、区域多边机制、全球国际机制共同构成了21世纪中国农业外交机制。中国在结合不同机制特征的基础上,探索中国特色农业外交模式,以期既对接对象国或地区的农业需求,又满足中国农业走出去的目标规划。

(一)机制创新

第一,以部级对话为主体的双边合作机制。双边机制是国家间外交的基本模式。由于仅涉及两个行为体,因而更容易根据双方需求设置议题,即便产生矛盾,也能够通过协商找到利益的平衡点。[ Nicholas Bayne and Stephen Woolcock, The New Economic Diplomacy: Decision Making and Negotiation in International Economic Relations, London and New York: Routledge, 2017, pp.167-168.] 首先,在部级双边合作机制下,中国和对象国签署的新项目越来越多,增进了双边往来与合作。如中德在第五轮政府磋商中签署了《关于青年农业实用人才交流项目的联合意向声明》,这是继2014年李克强总理和默克尔总理在柏林发表《中德合作行动纲要》并将农业合作作为两国未来创新合作领域之后的创新型延续。[ 龙新:《青年农业实用人才交流项目启动》,《农民日报》2018年7月10日,第1版。] 其次,农业是中国外交的重要载体,建立农业示范园区是实现以部级双边合作带动中国与区域多国友好往来的重要方式。例如,中国在保加利亚建设的首个中国—中东欧国家农业合作示范区将成为中国与中东欧16国及欧盟农业合作的“桥头堡”。[ 龙新:《首个中国—中东欧国家农业合作示范区在索非亚揭牌》,《农民日报》2018年7月9日,第1版。] 再次,部级对话是两国农业合作的常态化机制,既明确两国未来农业合作方向、合作领域,也促进两国农业部门的定期交流与沟通,有助于及时提出新方案、解决新问题。

第二,以论坛交流为主体的地区发展机制。地区发展机制是基于多边主义[ 罗伯特·基欧汉认为多边主义是指三个或三个以上国家通过临时性安排或制度协调外交政策的一种实践。参见Robert O. Keohane, “Multilateralism: An Agenda for Research,” International Journal, Vol. 45, No. 4, 1990, p. 4。] 理念,根据普遍的行为准则,以区域为核心,由三个或三个以上国家通过会议论坛的形式进行协商、谈判,以更好地实现国家利益和解决区域共性问题的一种外交机制。[ 参见郑启荣、牛仲君主编:《中国多边外交》,世界知识出版社2012年版,第3—4页;[美]詹姆斯·多尔蒂、小罗伯特·普法尔茨格拉芙:《争论中的国际关系理论(第五版)》,世界知识出版社2003年版,第545页。] 在这种机制下,国家间的外交活动具有更高的开放性、包容性、平等性,若成员国利益诉求一致,将会加速外交进程,使國家合作更高效,促使成员国共享合作成果。[ 参见Stuart Murray, “Reordering Diplomatic Theory for the Twenty-first Century: A Tripartite Approach,” doctoral thesis, Bond University, March 2006, p. 53.] 当前,由中国参与并发挥主要作用的涉农地区机制包括中阿合作论坛、中非合作论坛、东盟“10+3”、澜沧江—湄公河合作机制、中国—中东欧“17+1”等。在这些机制中,以中国为一方,地区国家为另一方,在这些“多+1”的机制中,中国与成员国倡导共商、共建和共享的合作理念,共同构建开放、包容、普惠的区域农业合作框架。在农业议题设置上,中国立场和理念普遍受到成员国的高度关注。同时,成员国也倾向于“抱团取暖”,合力开展对华战略合作,使“多”与“1”之间能够大致形成平衡。

第三,以国际组织为主体的国际机制。国际机制是由国际组织塑造、由成员国共同参与解决国际议题的合作机制。当前,联合国粮农组织构建的综合性粮农治理机制、世界粮食计划署构建的粮食援助机制、国际农发基金构建的农业贷款机制、二十国集团等,是中国开展农业外交的主要国际机制。

一方面,在国际机制中,中国通过农业外交逐渐提升在农业领域的影响力和话语权,推动中国农业治理理念得到国际社会的广泛认可。中国已逐步实现了从农业治理的受援者到治理的参与者,再到议题的设置者和治理的引领者的身份转变。[ 笔者对原河南省农业厅工作人员的访谈,郑州,2018年1月25日。] 另一方面,国际机制是中国通过农业外交塑造国际形象的重要平台。农业是发展中国家的重要关切之一,多数发展中国家高度重视涉农国际机制,希望借此平台实现粮食安全。[ Nora Mckeon, “Global Governance for World Food Security: A Scorecard Four Years after the Eruption of the Food Crisis,” http://www.momagri.org/UK/personal-accounts/ Global-Governance-for-World-Food-Security-A-Scorecard-Four-Years-After-the-Eruption-of-the-Food-Crisis-_1018.html.] 但它们往往在国际机制中很少享有话语权。在全球机制中,中国作为最大的发展中国家,不仅具有个体属性,还兼具群体属性,中国已借助国际机制提出有利于发展中国家农业发展的议题。例如,中国不仅推动G20将粮食安全列为重要议题,[ Niall Duggan and Teemu Naaraj?rvi, “China in Global Food Security Governance,” Journal of Contemporary China, Vol. 24, No. 9, 2015, p. 943.] 而且是最早参与联合国粮农组织南南合作的国家之一。

为对接对象国或地区的农业发展规划,满足不同的农业诉求,并服务于中国农业“走出去”和“引进来”的发展战略,中国已积极构建了以部级对话为主体的双边合作机制,以论坛交流为主体的地区发展机制和以国际组织为主体的国际机制。其中前者奠定了双边对话的基础,后两者塑造了多边交流的平台,逐渐形成了以“以双边带多边,以多边促双边”为特征的新时期中国农业外交机制。尽管中国农业外交在实践探索中形成了全方位的农业外交机制和多元的农业外交主体,但农业外交中存在的问题仍不容忽视。

(二)风险与挑战

第一,对象国的投资风险。国家风险指一国在对外投资、贷款和贸易活动中国家资产因东道国的情况所面临的危险程度,包括自然风险、经济风险、社会政治风险。[ 参见张金杰:《国家风险的形成、评估及中国对策》,《世界经济与政治》2008年第3期,第59—60页。] 其中自然风险指东道国遭受的自然灾害给外国资产带来的威胁;经济风险指东道国贸易、金融等经济政策的调整给外国资产带来的威胁;社会政治风险指东道国政治制度、领导架构、法律法規等方面的调整以及文化差异、地缘冲突、宗教意识形态冲突、战乱、恐怖主义等因素给外国资产带来的威胁。[ 参见陈伟:《中国农业对外直接投资研究》,中国农业出版社2015年版,第122—142页;James Agarwal and Dorothee Feils, “Political Risk and the Internationalization of Firms: An Empirical Study of Canadian-based Export and FDI Firms,” Canadian Journal of Administrative Science, Vol. 24, No. 3,2007, pp. 165-181; Duncan H. Meldrum, “Country Risk and Foreign Direct Investment,” Business Economics, 2000, pp. 3-6。]

从目前来看,社会政治风险出现频率最高,表明在农业外交中若无法在当地利益集团间寻求利益平衡、无法融入当地文化或无法根据当地政策调整作出转变,将制约农业合作的成效。自然风险出现的频率最低,表明由于自然风险具有不可抗性和难以预测性,其所造成的损失程度并不因重视度升高而降低。从时间轴看,2013—2016年,除经济风险出现的频率在2016年小幅度下降之外,其他风险的出现频率均保持上升,这反映了伴随着国家对农业“走出去”战略的高度重视,对象国的国家风险逐渐成为农业外交的核心关切(见图2)。

第二,中资企业整体实力不强。农业生产具有周期长、见效慢的特点,充足的资金是项目成功实施和推动农业互联互通建设的关键。但从整体上看,中国农企依然面临融资难、抗风险能力弱等问题。笔者在对农业农村部国际合作司工作人员访谈时得知,当前政府虽对农企提供资金支持,但金额较少,政府主要为农企搭建平台,融资多少取决于企业自身,[ 笔者对农业农村部国际合作司工作人员的访谈,北京,2018年7月5日。] 且民营农企的劣势更加突出。农业农村部数据显示,2016年有81家民营企业在境外设立了153家农企,占企业对外投资总农企数的73.56%,但民营企业的平均投资规模不到国有企业的1/3,[ 农业农村部国际合作司、农业农村部对外经济合作中心编著:《中国对外农业投资合作分析报告(2017年度)总篇》,第97页。] 导致一些民营农企常因资金链原因不得不停止营业。同时,由于资金限制,农企缺少应对对象国国家风险的综合能力。对农企而言,停业、破产仅意味着经济损失,但对国家而言,却制约了“走出去”战略的整体实施。

第三,“中国农业威胁论”不容忽视。中国农业外交常遭受舆论攻击,国际舆论出现了“海外屯田说”和“农业殖民主义”等不实言论,使“中国威胁论”被赋予新的形式。首先,中国农业外交触及了西方的既得利益,中国主张的“道义优先”与美国等西方国家主张的“利益优先”体现出截然不同的理念,导致西方国家制造国际舆论,将中国视为威胁对象国粮食安全的国家。其次,对象国的一些政治精英对中国心存疑虑,如俄罗斯《独立报》曾刊文表达对远东耕地会成为中国飞地的担忧。[ 关健斌:《俄罗斯远东百万公顷农田要对外出租》,《中国青年报》2012年1月30日,第4版。] 再次,中国农企自身的不足。一些小企业为了利益,不注意保护对象国的生态环境,造成当地政府对中国农企的排斥。同时,对外宣传较弱导致对象国民众对中国缺少了解,导致付出和回报失衡。

三、中国特色农业外交的战略塑造与前景展望

农业外交是中国“软外交”的重要组成部分,也是中国在域外国家或地区分享治理理念、在东道国塑造国际形象的重要外交方式。因此,中国农业外交需立足于当前的合作机制,借助多元的农业外交主体和优势农业资源,积极塑造新的合作模式,服务于国家整体外交。

(一)创新农业外交机制

第一,在国内发展机制层面。首先,政府需加强统筹,提高农业现代化水平和粮食保障能力。先进的农业技术是中国农业走出去的关键,中国的农业技术在解决国内农业问题的同时,也应针对对象国的自然环境不断提高创新能力,以此提高对象国对中国农业技术的认可和信赖。另外,粮食是中国农业外交的重要资源之一,提高粮食储备是中国农业外交发挥主动性的前提,这既能保障中国粮食安全,又能提高农业援助能力,亦确保在世界粮食危机发生时不受制于人。此外,政府对企业的支持除搭建平台和营造外部环境外,也应加大对企业的财政扶持力度,既要注重国有农企的发展,培养大型跨国企业,又要对有竞争力的民营农企提供资金支持。

其次,中国农业企业要提升抗风险能力。为降低风险,农企在走出去前需全面了解投资对象,既要对国家“走出去”的政策文件进行专项解读,也需派遣调查团到对象国,向当地民众、政府以及驻外中国机构了解具体情况。农企走出去不是继续当“农民”,而是要做“粮商”[ 王辰越、程国强:《中国农业走出去出路在哪里?——做“粮商”而不是做“农民”》,《中国经济周刊》2013年第49期,第77页。],农企之间应加强交流与合作,形成集群优势,以增强国际竞争力。农业外交涉及多个领域,农企招聘不宜仅局限在农业院校,需将招聘范围扩大至国际政治、国际法、国际贸易、外交学、区域与国别研究、同声传译等多个领域,实现农企全方位的人才队伍建设。

再次,农技专家、农业外交官和农业研究机构要积极配合农业走出去。农技专家宜加强语言技能培训,以便直接和当地农民交流经验并了解他们的农业需求;农业外交官既要通过官方平台和当地政府、企业建立良好的关系,以便在问题产生时缓解矛盾,又要多走入田间地头,以普通人的身份和当地农民交朋友,了解当地农业生产的真实状况;农业研究机构宜依托区域与国别研究的学科建设,培养国别研究人才,尤其是对发展中国家的研究,鼓励相关人员到发展中国家的农村实地考察。

第二,在双边合作机制层面。首先,中国开展农业外交既要明确自身农业优势,又要详细了解合作国的农业现状和农业政策;既要“投其所好”,又要“为我所用”;既要充分发挥中国农业优势在两国交往中的作用,又要借助与对象国的友好往来,顺势推动中国农业“走出去”。其次,中国与农业技术型国家的双边合作需以学习吸纳为基础、人才交流为途径、技术创新为目标推动项目落地,根据中国各地的农业发展现状决定技术运用的地域分布,并结合地方自然环境对域外技术再创造,防止对域外技术的过度依赖,如中国和以色列的农业合作即属此类情况。再次,中国与自然资源丰富但资金匮乏的国家的双边合作需立足于自身的技术、资金和人才优势,将农业示范园区和农场作为载体,既帮助对象国开发农业资源,完善基础设施建设,也倒逼中国企业提高农业技术水平,探索双边互利的合作模式,如中国与东南亚国家的农业合作。最后,中国与自然资源匮乏但资金充足的国家的双边合作,需结合中国的技术和对象国的资金,在经济保障的基础上创新适合当地耕种的农业技术,这不仅能够弥补东道国自然禀赋的缺陷,也能够提升中国农业技术的海外认同,如中国与海湾国家的农业合作即如此。

第三,在区域发展机制层面。论坛型机制是中国开展主场外交的重要平台。在论坛召开前,中国宜根据外交部、商务部等系统驻外机构提供的国别发展报告,归纳有关地区农业发展的总体特征,进而制定中国参与地区农业治理的方案,如设立由成员国共同出资的农业发展专项资金,帮助因自然灾害造成农业歉收的区域国家。在论坛召开过程中,中国需积极斡旋,以解决共同问题为基础统筹各方农业发展诉求,并调整发展规划使其成为具有地区普适性的农业发展方案。在论坛结束后,中国应积极落实签署的农业发展协议,掌握项目落地的情况,并在下届论坛召开前就协议实施的具体问题提出新的解决方案。

第四,在全球性国际机制层面。伴随中国国际地位的提升和国际话语权的上升,中国应捍卫发展中国家的生存权和发展权,宜在国际组织中说明发展中国家面临的农业发展困境,如资金短缺、自然环境恶劣和地区冲突不断等,借助国际社会各行为体的力量,加速弥补发展中国家的农业短板。此外,南南合作是中国参与全球农业治理的重要途径,参与方式已实现粮食援助、资金支持、专家指导、技术输出等多元化,但前两种参与方式属暂时性措施,只是单纯“输血”,虽能产生立竿见影的效果,但无助于实现农业的可持续发展。因此,中国需更注重专家指导和技术输出等具有“造血”功能的参与方式,推动发展中国家在农业领域实现自我发展,掌握农业生产权,同时也体现中国发展型的农业外交模式,不仅能推动中国塑造负责任大国的形象,而且能使“中国威胁论”不攻自破,更能加深广大发展中国家对中国的信任,顺势深化各领域合作与发展。

(二)积极探索在第三方市场的农业合作新范式

第三方市场农业合作是未来中国农业外交的主要发展方向,也是一种正在塑造的新的农业合作模式,将促使双边合作向三边合作的范式转换,益于实现“1+1+1>3”[ 国家发改委副主任宁吉喆在国新办举行的共建“一带一路”5年进展及展望发布会上指出,“第三方市场合作有助于实现‘1+1+1>3的共赢效果”,国务院新闻办公室网站,2018年8月28日,http://www.scio.gov.cn/xwfbh/xwbfbh/wqfbh/37601/38866/zy38870;商务部亚洲司原司长吕克俭在谈论中日合作时表示,“中日第三方市场合作能起到‘1+1+1>3的实际功效”,封面新闻,2018年11月19日,http://www.thecover.cn /news/1392457。] 的规模效应,这主要包括两个方面。

一方面,追求政治利益,即通过在第三方市场的农业合作推动国家间外交关系的发展,如有关当事国在政治上存在矛盾且在其他领域未能实现突破,希望通过农业交往构建一种新的问题解决路径。正在探索的中国—以色列—埃及三边农业合作就是很好的例证。实际上,以色列方面已经表现出同中国开展与阿拉伯国家农业多边合作的巨大兴趣。2017年初,在以色列总理内塔尼亚胡访华之际,中以学术交流促进协会(Sino-Israel Global Network & Academic Leadership, SIGNAL)就向中方提出了开展中国—以色列—埃及三边农业合作的意向,希望借助中阿友好关系的渠道利用以色列技术帮助埃及农业发展,以实际改善以色列同阿拉伯国家的关系的目的,并彰显中国在中东地区独特的协调能力与领导潜力。该计划得到了以色列政府的支持,以色列外交部亚太司司长哈盖·夏格利尔(Hagai Shagrir)表示,这是一项能够实现地区多边共赢的战略提议,体现出中以农业合作的巨大潜力。[ 笔者对中以色列学术交流促进协会会长魏凯丽女士的访谈,北京,2017年3月25日。] 中国也需以农业合作为抓手,参与中东地区民生治理,提出中国的解决方案。

另一方面,追求经济利益,即通过在第三方市場合作促进资金、技术、生产资料、基础设施等资源的优化配置,实现三方共赢的效果。中国在第三方市场的农业合作已取得了一定成效,如中国和西班牙合作实施的温室大棚项目落地埃及斋月十日城,助力埃及农业发展。[ 《中企助力埃及农业发展》,新华网,2018年12月23日,http://www.xinhuanet.com /world/2018-12/23 /c_1123892441.htm。] 当然,仍有不少领域值得进一步探索。首先,中国可以与海湾国家通过“资金+技术”的模式在苏丹开展农业合作,苏丹既是中国对外农业援助的主要国家,也是海湾各国海外购地种粮的主要国家。中国的农业技术与海湾国家的资金形成优势互补,将充分开发苏丹的农耕土地并解决农村剩余劳动力就业的问题,满足中国经济利益、海湾国家粮食供给和苏丹农业发展的三方诉求。其次,中国宜与欧盟通过“资金+技术”和“技术+生产资料”等模式在非洲开展农业合作。非洲是中国和欧盟开展农业合作的主要市场,中欧应在《中欧合作2020战略规划》的框架下,将双方在可持续农业、有机农业、粮食安全等领域的合作拓展到非洲,这既有利于相互借鉴,也有助于节约双方在非的合作成本。再次,中国宜与日本、韩国在东盟与中日韩“10+3”机制下,依托区域全面经济伙伴关系协定(RECP)谈判,在东盟开展农业基础设施建设、大米紧急储备等项目合作,避免在同一项目重复投资。此外,中日也可在中亚、欧洲等第三方市场开展合作,日本可借助中哈物流基地的建设和中欧班列的运行,扩展日本农产品在中亚、欧洲的销售渠道,[ 徐梅:《从“一带一路”看中日第三方市场合作的机遇与前景》,《东北亚论坛》2019年第3期,第64页。] 中国也可以此为契机强化区域运输网络,搭建农产品的国际运输线。

2019年政府工作报告中首次明确“拓展第三方市场合作”[ 2019年政府工作报告,中国政府网,2019年3月5日,http://www.gov.cn/zhuanti /2019qglh/ 2019lhzfgzbg/index.htm。],这将是未来中国实施“走出去”战略的一个重要发展方向,在迎接机遇的同时也面临挑战。中国开展第三方市场农业合作需警惕域外大国的干预、密切关注农业利益分配、农业生产要素的投入比例、第三方农业市场投资风险等问题。从国内视角看,中国应制定第三方市场农业合作的总体规划,明确国内各部委和企业的职能,针对第三方市场建立保护中国海外利益的专项机制。从国际视角看,中国宜与合作国在第三方市场开展调研,尤其加强对“弱政府、强社会”国家的考察,应综合考虑这些国家的中央政府、地方政府、农企、农民等利益攸关方的诉求,确立各方的参与方式和利润分配模式,统筹构建三方农业合作机制和联合预警机制。

(三)塑造“一带一路”沿线的农业外交新格局

“一带一路”倡议贯穿亚、欧、非大陆,连接农业发展历史悠久的东亚经济圈和现代农业优势明显的欧洲经济圈,横跨农业资源丰富的广大腹地,加强与沿线国家的农业合作具有较强的互补性。[ 原农业部、发改委、商务部、外交部:《共同推进“一带一路”建设农业合作的愿景与行动》,2017年5月,第5页。] 农业发展是沿线国家的重要关切,如俄罗斯《2030年前俄联邦农业机械行业发展纲要》、土耳其《中间走廊建设》、埃及《“百万费丹”土地改良计划》等,都将农业视为国家未来发展和对外交往的重要组成部分,这为中国在“一带一路”沿线构建农业外交新格局创造了有利条件。

第一,中国可借助“一带一路”倡议和沿线国家发展战略对接的契机,在对象国需求强烈的农业领域开展合作,有针对性地提供资金、技术、人才等方面的支持,并以此为基础建立全方位的农业合作模式,从而将该模式运用于沿线地区具有共性问题的国家。例如,中国宜加快迪拜海水稻种植技术在阿拉伯地区的传播进程,促使该地区摆脱沙漠等自然环境对农业生产的束缚,减少其对粮食进口的依赖;中国也可将与哈萨克斯坦联合培育的马铃薯新品种的技术推广到中亚,解决中亚地区马铃薯品种单一、产量低、抗虫害能力差等问题,[ 参见王金虎、贾鹏:《希森马铃薯成功“远嫁”哈萨克斯坦》,中华合作时报网,2018年10月5日,http://www.zh-hz.com/HTML/2018/10/22/393925.html。] 改善当地人民的饮食结构。

第二,中国宜完善与“一带一路”沿线国家在铁路、公路、港口等农产品运输领域和农作物播种、水利灌溉等农业生产领域的基础设施建设。前者有利于打通农产品的海陆运输线,塑造双向开放的农业合作模式。沿线国家也可搭中国在农业运输领域的“顺风车”,盘活农业生产要素,加速沿线国家农产品流通。后者既有助于增强中国农业机械和农业技术的海外传播力,又有利于提高沿线国家的农业机械化、现代化水平。

第三,中国地方政府可积极融入次区域一体化进程,加速与沿线国家的次区域农业合作。例如,云南宜依托大湄公河次区域(GMS)农业合作机制,并将其塑造成云南服务于中国农业外交、落实中国和5个东南亚国家农业合作项目的重要平台。次区域农业合作有利于充分利用地方农业资源和提升地方对国家农业外交的参与,地方应根据所属的次区域范围制定农业走出去的实施方案,将城市塑造成中国了解世界农业发展的窗口,推动城市实现地方性—区域性—国际性的角色转换,提升中国在国际农业市场中的地位。

结 束 语

21世纪中国农业外交既是对国家“走出去”战略的对接,又是对农业资源的充分利用,亦可促进中国农企不断提升自身实力,增强国际竞争力。目前中国农业外交的目标与手段、资源配置与制度设计、对内统筹与对外协调等仍处于探索阶段,与中国实现民心相通、构建互联互通等外交目标相契合,外交制度上的互动和外交主体间的多重关系共同推动了中国的农业外交。随着农企走出去步伐加快和农业外交资源的不断丰富,未来中国农业外交的发展将具有更重要的意义。

第一,中国农业外交是中国特色大国外交、“大外交”和“大外事”的有机组成部分,是对中国外交工具箱的完善。随着国家间依存度日益加深,通过“高政治”手段实现外交目标的成本越来越高,各国都希望在和平的国际环境下通过合作实现外交诉求。中国农业外交是在和平与发展的时代主题下,对中国“软外交”领域的创新,它充分发挥了非国家行为体在外交中的作用,达到“以柔克刚”的效果。

第二,中国农业外交有助于发展中国家的民生治理。“民生赤字”而非“民主赤字”是发展中国家治理的重要困境,以粮食安全为特征的“民生赤字”是发展中国家尤其是西亚、非洲国家政治和社会动荡的根源之一,维护粮食安全则是发展中国家最大的民生问题。[ 张帅:《埃及粮食安全:困境与归因》,《西亚非洲》2018年第3期,第114页。]《全球粮食安全和营养现状报告》显示,2018年全球仍有超过8.2亿人口面临饥饿的威胁,高于2017年的8.11亿人,且主要集中于发展中国家。[ FAO et al.eds., The State of Food Security and Nutrition in the World 2018, Rome: FAO, 2019, p. 3.] 中国作为最大的发展中国家,与其他发展中国家具有相似的国情,中国的治理经验对它们有一定的借鉴意义。农业外交是中国与发展中国家分享民生治理经验的重要方式,随着与发展中国家农业交往的日益密切,中国愿意帮助它们提高粮食产量,增进民生福祉,体现了中国注重民生的治理理念。

第三,中国农业外交有助于落实联合国《2030年可持续发展议程》。在联合国成立70周年之际,各国一致通過了《2030年可持续发展议程》,这是在联合国于2000年提出的以减贫为核心的千年发展目标的基础上,提出的综合性可持续发展目标,旨在为人类可持续发展明确行动计划。在《2030年可持续发展议程》提出的17项可持续发展目标中,“消除饥饿,实现粮食安全,改善营养状况和促进可持续农业”位于第二项,[ United Nations, “2030 Agenda for Sustainable Development,” https://www.unescwa.org/ about-escwa/regional-coordination-mechanism/working-groups/2030-agenda-sustainable-development.] 表明农业可持续发展受到国际社会的高度重视。农业可持续发展不仅是农业领域的发展,更关系到人心思定、国家稳定和地区安定。中国农业外交一以贯之的理念之一就是可持续发展,既捍卫各国人民的发展权和生存权,又维护世界和平与发展。为落实《2030年可持续发展议程》,中国将继续拓展农业国际合作伙伴和合作范围,在农业领域向有关国家和地区提供力所能及的帮助。

总之,自1999年中国提出“走出去”战略以来,中国农业外交作为一项崭新的研究议题,还有诸多现实挑战需要应对,如在开展农业外交时如何将国内粮食安全与对象国粮食安全目标相契合,中国国际农业合作与其他大国农业合作的关系如何协调,中国农业外交与地区组织和联合国发展目标如何相适应,中国农业外交的现实利益与道义利益如何平衡,等等。中国特色农业外交作为新时代中国“大外交”“大外事”的有机组成部分,必将在“一带一路”建设中成为中国参与发展中地区民生治理的重要手段,也将是中国对人类和平与发展事业作出贡献的重要方面。

[责任编辑:石晨霞]