东海区延长伏季休渔期渔业资源增殖效果分析

严利平,刘尊雷,金 艳,程家骅

(中国水产科学研究院东海水产研究所,农业农村部东海渔业资源开发利用重点实验室,上海 200090)

自1995年东、黄海区实施海洋伏季休渔制度以来,休渔制度在不断地调整和完善,最主要的变化是延长休渔期和扩大休渔的作业类型[1]。目前该制度已成为我国养护和合理利用海洋渔业资源的主要管理手段。然而,20多年来的实践证明,我国主要海域的渔业资源现状并未好转,衰退之势未有效遏制[2-4],捕捞强度也未有实质性的下降[5]。鉴于此,2017年农业部发布了史上最严的海洋伏季休渔制度,可属是自1995年以来调整幅度最大、管理要求最严格的一次,期望进一步加强海洋渔业资源保护。此次调整变化体现在:一是休渔的作业类型已扩大至极限,仅钓业允许入渔;二是各海域各作业休渔时间均延长1个月。其中,东海区拖网和帆张网的休渔期为5月1日至9月16日;桁杆拖虾、笼壶、刺网和灯光围(敷)网的休渔期为5月1日至8月1日[6]。

关于东海区不同休渔期的渔业增殖效果已有许多学者利用渔业调查资料和理论模型从渔业生态养护和资源增殖等角度进行了评价[7-11],这些报道多见于2010年以前,而2017年东海区实施的新伏季休渔制度是否具有渔业资源和生态意义上的增殖效果还未见报道。为此,本文利用近数年5月和8月拖网调查资料,从总渔业资源、各生态类群和主要经济种类的资源密度、资源结构和补充能力的变化等不同角度来分析新的海洋伏季休渔制度的渔业资源增殖效果,以期了解提前并延长伏季休渔期对渔业资源产出的贡献和在现行渔业形势下的科学意义。

1 材料与方法

1.1 数据来源

分析数据取自2014—2017年每年5月上旬和8月下旬计8个航次的东海区拖网大面定点调查资料。拖网调查范围为 26°30′~35°00′N、127°00′E以西至禁渔区线海域,每 0.5°×0.5°网格状设一站点,每航次实际调查站点125个,利用4对拖网调查船分区域同一时期、昼夜连续定点底拖取样,调查周期为7~8 d。调查船单船主机功率287 kW,拖速3 kn,每站点底曳拖网1 h,拖网规格为100目×4 m/88 m,网囊网目为25 mm。

调查与采样方法按照农业部水产行业标准《海洋渔业资源调查规范》(SC/T 9403-2012)、《海洋监测规范》(GB17378-1998)和《海洋调查规范—海洋生物调查》(GB 12763.6-2007)执行。

1.2 分析方法

按总渔业资源(指各生态类群的总体)、各生态类群(指鱼类、甲壳类和头足类)和主要经济种类 (以带鱼 Trichiurus japonicus、小黄鱼Larimichthys polyactis和银鲳 Pampus argenteus作为代表种,这些种类为东海海域的传统经济种类,也是底曳拖网的主要捕捞对象[2]),从资源密度、资源结构和资源补充能力等角度,比较2017年4个半月休渔期和2014—2016年3个半月休渔期两者在休渔后期(8月下旬)上述各指标值的同比差异,以及5月上旬至8月下旬的资源密度环比差异,以此分析延长休渔期的渔业资源增殖效果。

资源密度(catch per unit effort,CPUE)指单位小时渔获重量(kg·h-1)或单位小时渔获尾数(尾·h-1),以平均 CPUE表示。计算公式为CPUE=∑CPUEs/N,s为第 s个站位,N为调查站位数。其中,总渔业资源和各生态类群的资源密度单位:kg·h-1,主要经济种类的资源密度单位:尾·h-1。

利用相对重要性指数IRI作为群落优势度的判断指标[12],阐述资源结构的变化。计算公式为IRI=(N+W)×F,N为某一种类的渔获尾数占总渔获尾数的百分比;W为某一种类的生物量占总生物量的百分比;F为某一种类出现的站数占调查总站数的百分比。将IRI值≥1000的种类定义为优势种,100≤ IRI<1000的种类定义为重要种,10≤IRI<100的种类定义为常见种,IRI<10的种类定义为少见种。将IRI≥100的种类(包括重要种和优势种)视为群落的主要种类。

单位亲鱼量补充量(recruitment per spawning,RPS)表示单位生殖个体的有效补充数量,是资源补充能力的重要指标[13]。计算公式为RPS=R/SSB,式中,SSB为亲鱼量,以5月上旬调查的主要经济鱼种性成熟尾数密度代表;R为补充量,以8月下旬调查的主要经济鱼种幼鱼尾数密度代表。

2 结果与分析

2.1 渔业资源密度同比变化

2.1.1 总渔业资源和各生态类群资源密度

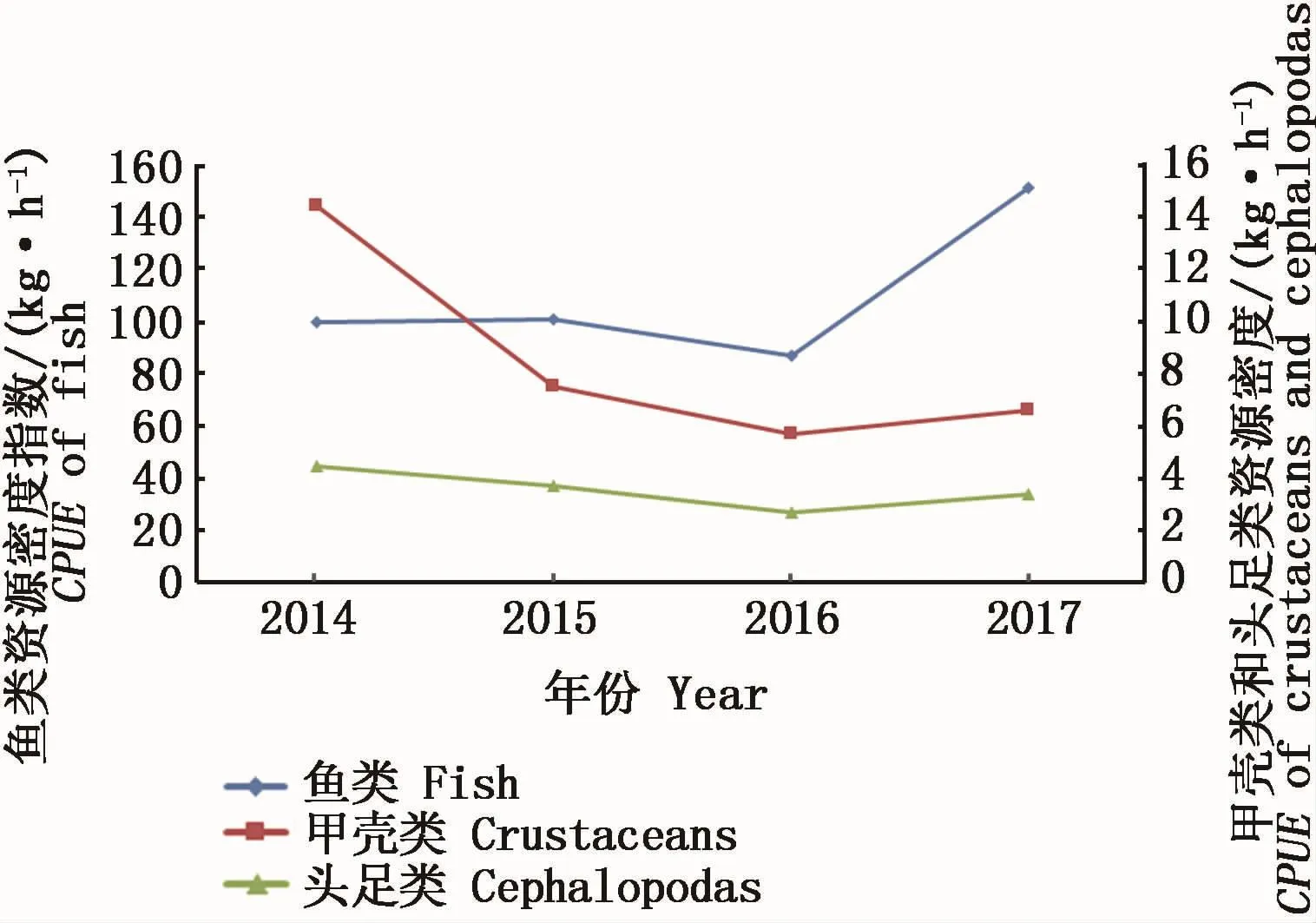

2014—2016年东海区拖网的休渔期为6月1日至9月15日,该3年休渔后期总渔业资源密度变化范围在95.39~119.02 kg·h-1,而2017年拖网休渔期调整为5月1日至9月15日,该年休渔后期的总渔业资源密度达165.15 kg·h-1(图1),为2014年以来的最高水平,较2014—2016年同期增幅范围为38.76%~73.14%。表明2017年提前并延长休渔期后,休渔后期的渔业资源总量有一定幅度的上升,总渔业资源增殖效果明显。

图1 2014—2017年8月东海区总渔业资源密度Fig.1 CPUE of total fishery resource in the East China Sea in August during 2014—2017

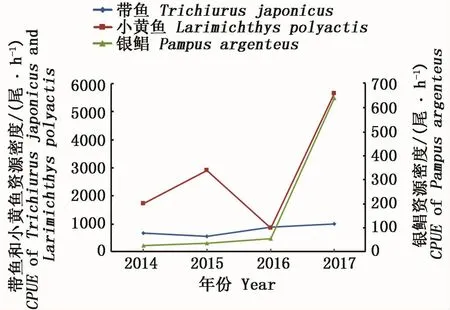

从各生态类群的资源密度变化看,2014—2016年休渔后期鱼类资源密度变化范围在86.98~100.89 kg·h-1,总渔业资源中的鱼类资源密度占比为84.11%~91.18%,而2017年休渔后期鱼类资源密度为151.12 kg·h-1,较2014—2016年同期增幅范围为49.79%~73.75%,总渔业资源中的鱼类资源密度占比上升至93.78%;2014—2017年甲壳类和头足类的资源密度变化范围分别在5.73~14.44 kg·h-1和2.69~4.47 kg·h-1,均以2014年为最高,且后两类群自2014年开始呈下降态势,至2017年才呈现反弹的倾向,总渔业资源中的甲壳类和头足类资源密度占比分别为5.73%~14.44%和2.11%~3.76%,并随年间呈下降趋势。可见,提前并延长休渔期仅对鱼类的增殖效果突出。

图2 2014—2017年东海区8月鱼类、甲壳类、头足类资源密度Fig.2 CPUE of fish,crustaceans and cephalopodas in the East China Sea in August during 2014—2017

2.1.2 主要经济种类资源密度

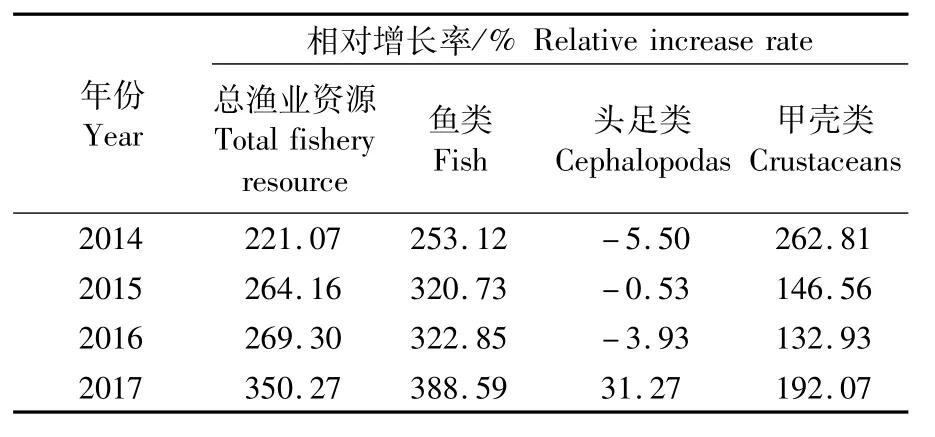

4年间,带鱼、小黄鱼和银鲳休渔后期的资源密度(尾·h-1)均以2017年为最高,其中,2017年休渔后期带鱼、小黄鱼和银鲳的资源密度较2014—2016年同期增幅范围分别为13.72%~76.58%、94.81% ~562.57%和 1 067.27% ~2 277.78%,尤其以小黄鱼和银鲳的资源密度较前3年同期的增幅明显,说明延长休渔期确实对大宗传统的主要经济种类具有增殖作用(图3)。

2.2 渔业资源密度环比变化

由于每年5月的资源基础不同,休渔后期渔业资源密度的同比变化并不能准确反映延长休渔时间对资源的养护效果,因此,以休渔初期(5月上旬调查)和休渔后期(8月下旬调查)的资源密度环比作为相对增长率的指标,判断提前并延长休渔时间对渔业资源的增值效果。

2.2.1 总渔业资源和各类群密度

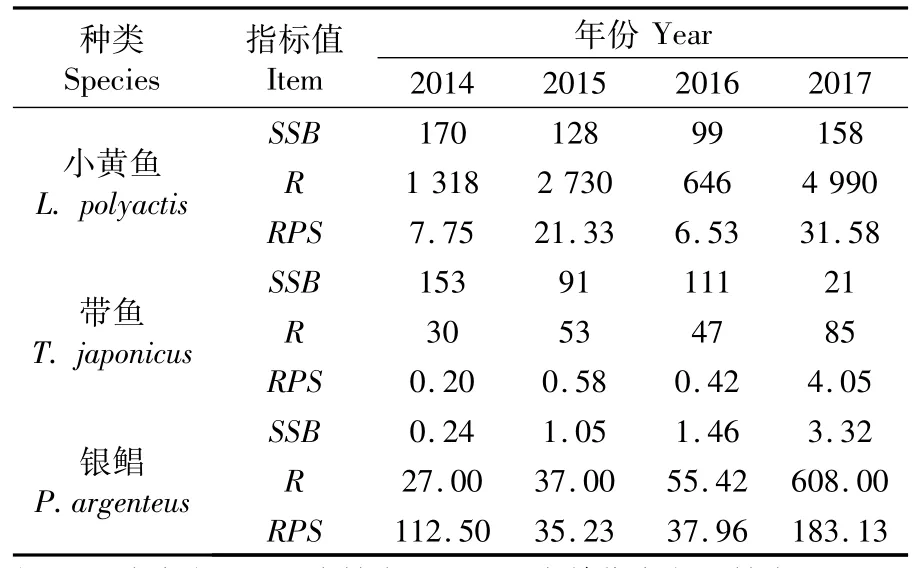

2017年总渔业资源、鱼类和头足类的资源密度相对增长率为4年间最高,而甲壳类的资源密度相对增长率以2014年为最高(表1)。说明2017年提前1个月休渔对鱼类和头足类具有养护的功效,但增殖效果不同生态类群存在差异。

图3 2014—2017年东海区8月主要经济种类资源密度Fig.3 CPUE of major economic species in the East China Sea in August during 2014—2017

表1 2014—2017年东海区总渔业资源和各类群资源密度的相对增长率Tab.1 Relative increase rate of CPUE for total fishery resource and various groups in the East China Sea during 2014—2017

2.2.2 主要经济种类资源密度

主要经济种类资源密度环比变化显示(表2),带鱼、小黄鱼和银鲳的相对增长率以2017年为最高,反映出延长休渔期对上述经济种类具有养护增殖效果。

表2 2014—2017年东海区主要经济种类资源密度相对增长率Tab.2 Relative increase rate of CPUE of major economic species in the East China Sea during 2014—2017 (%)

2.3 渔业资源结构变化

2017年休渔后期以带鱼、小黄鱼、银鲳为代表的生物量合计比例达到总渔获生物量的77.77%,尾数合计比例占总渔获尾数的72.04%,高于2014年同期的69.33%和44.69%、2015年同期的 71.21%和 63.02%、2016年同期的73.34%和59.32%(表3),可见,这些传统经济鱼类的生物量或尾数合计比例较前3年有小幅提高。这一变化状况表明提前并延长休渔期有利于资源结构的改善,伏季休渔结束开捕后的渔业利用结构得以优化。

从群落优势度角度看(表3),2017年休渔后期的生态优势种仅有4种,分别为小黄鱼、带鱼、银鲳和鳀(Engraulis japonicus),其中前3种为当前最具经济价值且大宗渔业利用对象[2],4个优势种的渔获重量和尾数分别占到总渔获量的83.46%、82.93%;而2014—2016年的群落优势种分别为9种、7种和10种,且重量和尾数百分比均低于2017年。由此可见,2017年提前并延长休渔的渔业背景下,群落的优势度更为集中;就渔业资源增殖的角度,这些优势种在生长和补充的养护优势上更为突出。

2.4 主要经济种类补充能力变化

东海海域的带鱼繁殖高峰期为5—8月,东海北部和黄海南部的小黄鱼在4—5月仍处于繁殖期,东海海域的银鲳繁殖高峰期为4—6月[14],因此,东海区休渔期原6月1日提前至5月1日,意味着延长了这些种类自然繁衍的保护期,其功效的衡量最直接体现为这些种类的种群补充能力的提高程度。2017年上述3个鱼种至8月的有效补充数量(R)均大于2014—2016年同期的水平,且它们的单位亲鱼量补充量(RPS)均以2017年为最高(表4),其中,2017年小黄鱼的RPS为31.58,是 2014—2016年的 1.48~4.84倍;带鱼的RPS为4.05,是2014—2016年的6.98~20.25倍;银鲳的 RPS为 183.13,是 2014—2016年的1.63~9.20倍。可见,2017年提前一个月的休渔,既有利于前期生殖群体的保护,也有利于后期补充群体养护,明显提高了RPS的水平,其本质是增加了世代补充数量,为海域资源量的增加与好转以及秋冬汛的渔业丰产提供了良好的资源条件。

表3 2014—2017年东海区休渔后期群落优势度Tab.3 Ecological dominance of the late fishing moratorium in the East China Sea during 2014—2017

表4 2014—2017年主要经济种类的补充能力Tab.4 Capacity of recruitment for major economic species during 2014—2017

3 讨论

3.1 延长休渔期的渔业资源增殖效果

实施伏季休渔制度是渔业投入控制的一种管理形式,其目的是有效控制一定时空范围内的捕捞强度,以保护繁殖亲体和幼鱼自然生长,促进渔业资源种群数量的增加和恢复。在东海海域,绝大多数渔业资源种群始于春季的3—4月繁殖,繁殖期可达1~2个月,甚至更长,并已有大量幼体处在育儿场自然生息,如本研究列举的带鱼、小黄鱼、银鲳在5月已处在繁殖期以及它们的幼体广布于各自的生境场所[14],因此,2017年东海区拖网等作业从原6月1日提前至5月1日实施休渔,意味着东海区提前一个月开始保护产卵群体和幼体免遭人为捕捞,这些提前保护的资源种群在无捕捞状态下的繁殖补充和生长,从资源补充增量和个体生长增重上双效扩增了海域的生物量。从本研究拖网调查结果看,2017年在4.5个月休渔期的渔业背景下,其休渔后期的总渔业资源、鱼类以及带鱼、小黄鱼、银鲳的资源密度均高于2014—2016年3.5个月休渔期的资源密度,同时,它们的相对增长率和有效补充数量及单位亲鱼量补充量也是以2017年为最高,从而验证了2017年提前并延长1个月的休渔期调整,具有预期的渔业资源增殖效果,为休渔结束开捕后的秋汛渔业丰产奠定了资源基础。

此外,在渔业生态功能方面,2017年休渔后期主要经济种类的生物量或尾数合计比例均高于前3年,这说明2017年提前并延长休渔期后,渔业资源结构向高质鱼种方面转变,从而提升了渔业利用质量和经济价值。然而,2017年延长休渔期后,群落的优势度更为集中,但从群落结构稳定的角度,优势种突出意味着多样性较低,当某种物种平衡被打破时,容易导致生态系统的不稳定和退化。

海洋伏季休渔制度自1995年实施以来,随着休渔期的延长调整,休渔后期拖网调查时的总渔业资源密度也伴随着递增,然而,至冬季拖网调查时的总渔业资源密度又降至最低水平[4],意味着伏季休渔期结束后2~3个月内在高强度捕捞状态下伏季休渔的资源养护效果即被消耗殆尽,这说明了现有休渔制度仅起到短期暂养的养护作用,延长休渔期的渔业增产效果仅限于当年,无法转化为恢复和提升海域生产力的资源基础,资源衰退的态势仍难以得到根本性遏制,对资源的长期恢复没有达到期望目标。

3.2 休渔后期的增殖类群贡献差异

从休渔后期资源密度变化看,2017年总渔业资源密度较2014—2016年均有一定程度的增加(图1),总体资源实际产出提升。然而,休渔后期除鱼类资源密度以2017年为最高外,甲壳类和头足类的资源密度以2014年最高;同时,从资源密度相对增长率变化看,2017年鱼类资源密度相对增长率为最大,达388.59%,其次为甲壳类,为192.07%,最后为头足类,为31.27%(表1);此外,2017年总渔业资源中的鱼类密度占比较2014—2016年有所上升,上述3个层面分析结果表明,至休渔后期,资源产出以鱼类的贡献最大,意味着提前并延长休渔期对鱼类的增殖效果好于甲壳类和头足类。

2014—2017年桁杆拖虾、笼壶和灯光敷网作业类型均为8月1日开捕[6],前2种作业类型主捕甲壳类,兼捕头足类,而灯光敷网作业类型主捕头足类。经20多天的大肆捕捞,甲壳类和头足类的资源密度又迅猛地降至低水平状态,至休渔后期拖网调查时其养护效果可能已无法得到实质上的体现。这或许能较好地解释2017年休渔后期的甲壳类和头足类的资源密度及其相对增长率低于2014—2016年某些年份的原因。因此,尽管上述主捕甲壳类和头足类的作业类型休渔期结束时间点相同,但提前一个月休渔对甲壳类和头足类的增殖效果如何?有待于上述3种作业类型在开捕初期的渔业调查数据进一步分析。