汉语偏正复句的优势语序与其语义制约*

李晋霞 刘 云

(1.北京师范大学文学院 2.华中师范大学文学院)

提 要 汉语偏正复句在内部语序上呈现出明显的倾向性规律,具体表现为“假设—条件/转折—因果—目的”这一等级序列。该序列中,越靠左的偏正复句,偏句前置的倾向越大;越靠右的偏正复句,偏句后置的倾向越大。整体来看,该序列中“目的”之前的偏正复句以“前偏后正”为优势语序,目的复句则以“前正后偏”为优势语序。上述偏正复句的优势语序以及连续统所显示的各类偏正复句之间的等级差异可以从语义出发得到解释。

1.引言

关于状语从句与主句的语序问题,Greenberg(1963)曾提出三个重要论断(陆丙甫等,1984;陆丙甫,2009):

普遍现象13:如果名词性宾语总在动词之前,那么从属于主要动词的动词形式也要置于主要动词之前;

普遍现象14:在条件陈述句中,所有语言都以条件从句处于结论之前为正常语序;

普遍现象15:除了名词性宾语总是居于动词之前的那些语言之外,表达意愿和目的的从属动词形式总是置于重要动词之后。

普遍现象13与整个状语从句的位置有关,普遍现象14与条件从句的位置有关,普遍现象15与目的从句的位置有关。

Diessel(2001)分析了语义对状语从句语序的制约,具体表现为“条件>时间>原因>结果/目的”这一等级序列。该序列中,越靠前的从句,越倾向于前置;越靠后的从句,越倾向于后置。Diessel(2008)进一步发现,在英语和其他不少语言中都存在如下语序规律:条件小句通常前置于主句,时间小句通常前置或后置于主句,原因小句、结果小句、目的小句通常后置于主句。

在汉语语法学界,传统上认为偏正复句的常规语序是“前偏后正”。王力(1985:64)指出,在中国语里,普通的主从句的从属部分总是放在主要部分的前面,只有目的式和结果式是例外;赵元任(1979/2015:66)也指出,副词性小句出现在句子的头上,除非是作为追补的话。不过,在具体研究中,学者们还是指出了偏正复句内部语序的多样性,如因果复句一直都存在“两分”说,其形式差别即“因”“果”的相对位置①如吕叔湘(1982:387)将因果分为“释因句”和“纪效句”,黎锦熙等(1962:106-123)将因果分为“溯因式”和“据果式”,邢福义(2001:61)将因果分为“由因到果”和“由果溯因”等。。同时,偏正复句的常规语序与变异语序也是传统复句研究所经常讨论的问题(黎锦熙等,1962;邢福义,2001)。

随着国内外学术交流的加深和汉语语法研究的深入,人们对汉语偏正复句的内部语序有了更加透彻的认识,特别是在因果、目的、条件三类复句的语序上研究非常深入。

第一是因果复句。Biq(1995)发现,原因从句后置在汉语口语中占绝对优势,在书面语中也是优势语序。Wang(2006)发现汉语书面语中,时间、条件、让步小句倾向于前置,而原因小句倾向于后置。宋作艳等(2008)指出在汉语和英语中,原因从句后置都是优势语序。肖任飞(2009)发现,在小说、报刊、科技语体中,“因-果”复句比“果-因”复句用得多,但在口语语体中,“因-果”复句比“果-因”复句用得少。

第二是目的复句。尹洪波(2011a;2011b;2017)对目的小句进行了深入分析。尹洪波(2011a)细致揭示了目的小句的位置规律:①既有前置又有后置;②虽然也有前置,但后置占优势;③非“为”类的情况单一,几乎都是后置;④“为”类的情况比较复杂,存在“一律后置”“一律前置”“前置后置皆可”三种情况。对于“为”类小句偏爱前置这一有悖共性的现象,尹洪波(2011a)通过将目的小句分为“状语性”和“补语性”两类予以解释。尹洪波(2017)研究求免义目的小句,认为这类目的小句通常负载新信息,因此几乎总是后置于行为小句。朱斌(2013:92-112)认为,“为了”复句的语序受句式形式、语义关联、语用信息、线性语篇和认知思维等因素的制约。丁健(2014)从目的关系的心理表征入手,区分“意图”和“预期结果”这两个概念,认为这种差别是造成汉语目的小句不同语序的根本理据。

第三是条件复句。王春辉(2010;2012;2013;2014)对条件复句的语序进行了深入研究。王春辉(2010)认为,条件小句前置是汉语条件句的优势语序,也是人类语言的共性,这是由条件小句本身的对比性及假设性决定的。王春辉(2014)专门讨论了与其他条件关系词语不同、后置倾向凸显的“除非”,认为这是由“除非”表示“例外条件”的语义特征、来源句式以及“只有”对“除非”的替代等因素造成的。

除了针对某类偏正复句的单项研究外,还有囊括不同类型偏正复句的全面分析。曹德和(2013)分析了逻辑因素对不同类型偏正复句的语序制约。黎洪(2012)对汉语偏正复句的优势语序和变异语序进行了系统、深入的研究,得出了许多有价值的结论,其对各类偏正复句语序规律的分析和定性可与各单项研究作对比。黎洪(2012:145)以汉语事实为基础得出了汉语偏正复句的偏句位置连续统:

总的来看,已有研究深入刻画了汉语偏正复句的语序规律,并对其进行了多角度、全方位的解释,大大深化了汉语偏正复句的语序研究,但毋庸讳言,此问题仍有探讨的空间。与本文相关的主要表现在以下几个方面:已有研究中,针对各类偏正复句的语序进行精细研究的比较多,全面分析汉语各类偏正复句语序规律的还相对较少;针对各类偏正复句的语序规律进行分别解释的比较多,全面统一解释汉语偏正复句语序规律的还相对较少。这显然不利于人们对汉语偏正复句语序规律的整体把握。

本文拟在已有研究的基础上,进一步调查汉语偏正复句的语序问题,得出汉语偏正复句在偏句“前置-后置”倾向上的连续统,并尝试从语义出发,对各类偏正复句的优势语序及连续统所显示的各类偏正复句之间的等级差异做出解释。本文暂不讨论劣势语序。

汉语偏正复句有不同的分类方案①黎锦熙(1924:283)分为六类:时间句、原因句、假设句、范围句、让步句、比较句。王力(1985:59-64)分为七类:时间修饰、条件式、容许式、理由式、原因式、目的式、结果式。黎锦熙等(1962:92)分为六类:时间、因果、假设、条件、让步、比较。赵元任(1979/2015:67-70)分为五类:让步,原因、理由,条件或假设,时间,处所。在教学语法中,偏正复句的分类也不完全统一,如是否单列让步复句、连锁复句,假设与条件是分开还是合并,“即使”类是归入转折还是假设等,不同教材处理也不尽相同(黄伯荣等,2017:134;北京大学中文系现代汉语教研室编,1993:361-363;张斌主编,2008:492,486)。,笔者考察共识度较高的五类:假设、条件、转折、因果、目的,以这五类偏正复句的代表性关系词语为检索对象,在关系词语的选择上具体考虑两个因素:①涵盖每类偏正复句的所有下位分类;②为避免每类偏正复句所考察的关系词语数量差距较大或代表性关系词语语料数据稀疏等问题,也会适当扩大关系词语的考察范围。语料搜索范围以国家语委现代汉语语料库为主,当所得偏正复句用例数量过少时,辅以北京大学中国语言学研究中心现代汉语语料库。本文语料多为复句,也有复句的构成部分,少数为句群,少量用例与单句存在纠葛。

2.汉语偏正复句的优势语序

储泽祥等(2008)将汉语偏正复句的关联标记模式分为三种:①前后配套式,如:因为 C1,所以 C2;②居端依赖式,如:因为 C1,C2;③居中粘接式,如:C1,所以 C2。下面将以此分类框架为依据考察上述五类偏正复句的优势语序。

需要说明的是,因本文的研究重点是带有关系词语的偏句,所以“居中粘接式”特指偏句关系词语的“居中粘接”,如:C1,因为C2①这一点与上文储泽祥等(2008)居中粘接式的示例有所不同。。这样一来,居中粘接式即“前正后偏”格局,居端依赖式与前后配套式即“前偏后正”格局。

2.1 假设复句

假设复句所考察的关系词语包括:如果、如果说、假使、假如。

关联词“如果”的用例共分析了327例,三种关联模式都有。①前后配套式,主要表现为:如果C1,那么/就/便/则C2;共192例,约占58.72%。②居端依赖式,表现为:如果C1,C2;共134例,约占40.98%。③居中粘接式,表现为:C1,如果C2;仅1例,约占0.31%。分别如:

(1)如果这些联系的类型在质上不同,那么,物质系统有不同的层次。

(2)如果把学校教学环境搬上网络,可以营造一个新型的学习环境。

(3)单这名称就足以使孔老夫背过气去——如果他老人家在天之灵知道这类事情的话。②该例“如果”小句与主句之间是破折号,而非一般的逗号。本文计入考察范围,特此说明。

为节省篇幅,其他假设关系词语的关联模式及用例不再赘述。本调查所有假设复句的使用情况见表1:

表1 假设复句的使用情况

2.2 条件复句

条件复句所考察的关系词语包括:只要、只有、无论、不管、除非。

关联词“只要”的用例共分析了299例,三种关联模式都有。①前后配套式,主要表现为:只要C1,那么/就/便/则C2;共208例,约占69.57%。②居端依赖式,表现为:只要C1,C2;共88例,约占29.43%。③居中粘接式,表现为:C1,只要C2;共3例,约占1.00%。分别如:

(4)只要把这段过程搞清楚,那么中国哲学就清楚了。

(5)只要人民愿意,可以随时委任也可随时撤换官员。

(6)大地伦理学也并不反对人们杀死动物,砍伐树木,利用资源,只要人们这样做时带着尊重的态度,不危及生物共同体的稳定、完整和美丽。

本调查所有条件复句的使用情况见表2:

表2 条件复句的使用情况

2.3 转折复句

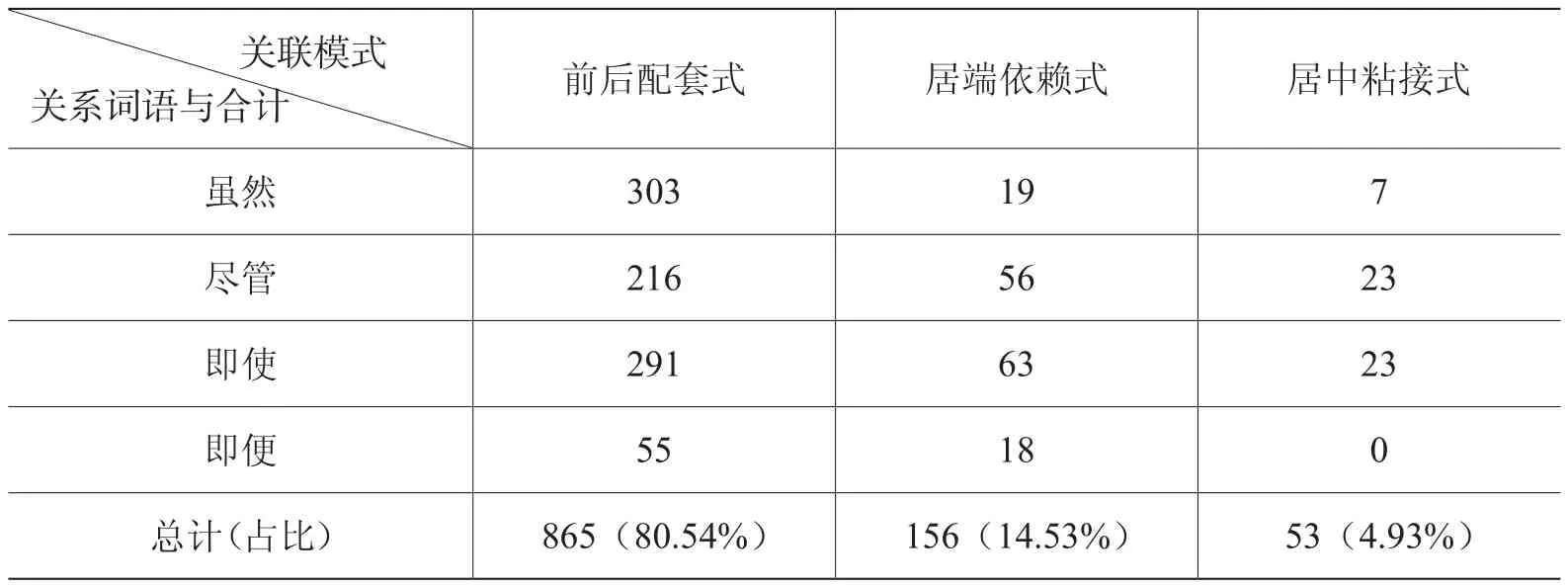

转折复句所考察的关系词语包括:虽然、尽管、即使、即便。

关联词“虽然”的用例共分析了329例,三种关联模式都有。①前后配套式,主要表现为:虽然C1,但(是)/可(是)/然而/却/倒C2;共303例,约占92.1%。②居端依赖式,表现为:虽然C1,C2;共19例,约占5.78%。③居中粘接式,表现为:C1,虽然C2;共7例,约占2.13%。分别如:

(7)虽然有些判例承认国际地役的概念,但也有持相反立场的判例。

(8)虽然人心天然存有一点善性,我们终不能说人性本善。

(9)实际上,清政府基本上是封建制国家,虽然鸦片战争以后,中国已开始沦为半封建半殖民地的国家。

本调查所有转折复句的使用情况见表3:

表3 转折复句的使用情况

2.4 因果复句

因果复句所考察的关系词语包括:由于、因为、既然。

关联词“由于”的用例共分析了249例,三种关联模式都有。①前后配套式,主要表现为:由于C1,所以/因而/因此/于是/从而/就/才/以至于C2;共126例,约占50.6%。②居端依赖式,表现为:由于C1,C2;共111例,约占44.58%。③居中粘接式,表现为:C1,是由于C2①居中粘接式的“由于”,通常须与“是”共现,本文计入考察范围。以下如遇同类情况,处理相同。;共12例,约占4.82%。分别如:

(10)由于四肢的增长比躯干快,所以初中学生的体型发展常常是不协调的。

(11)由于本书篇幅有限,对这样的发展情况不可能充分予以论述。

(12)有时不能回忆起所需要的内容,是由于回忆中有错误,或选择了错误的中介性联想。

本调查所有因果复句的使用情况见表4:

表4 因果复句的使用情况

2.5 目的复句

目的复句所考察的关系词语包括:为了、为的是①“为的是”词化程度不高,是否看作关系词语,可能会有不同意见。本文将其看作关系词语,特此说明。、省得、免得、以免、以防、以便。

关联词“为了”的用例共分析了307例,三种关联模式都有。①前后配套式,主要表现为:为了C1,就/便/而/才C2;共43例,约占14.01%。②居端依赖式,表现为:为了C1,C2;共233例,约占75.9%。③居中粘接式,表现为:C1,是为了C2;共31例,约占10.1%。分别如:

(13)为了维护这样的国家机器,就必须加强等级制度和等级观念。

(14)为了有助于讨论,我们介绍几种研究成果。

(15)对主题研究的历史和现状进行回顾,是为了更好地展望未来。

本调查所有目的复句的使用情况见表5:

表5 目的复句的使用情况

2.6 汉语偏正复句内部语序连续统

前后配套式、居端依赖式是“前偏后正”格局,居中粘接式是“前正后偏”格局。对比不同类型偏正复句的前偏后正(或前正后偏)的比率,可得出偏正复句内部语序的连续统。以“前正后偏”为例,上述五类复句“前正后偏”(即居中粘接式)的比率由低到高分别是:假设0.63%、条件4.87%、转折4.93%、因果34.28%、目的74.72%,据此可得出五类复句内部语序的连续统:

结合具体数据和上述连续统可以看出,就本调查而言,假设、条件、转折、因果复句的优势语序均为“前偏后正”,目的复句的优势语序为“前正后偏”;同时,以“前偏后正”为优势语序的偏正复句中,假设复句偏句前置的倾向最大,其次是条件复句和转折复句,再次是因果复句,即因果复句虽以偏句前置为优势语序,但偏句后置的情况明显增多(34.28%)。

上述调查结果与黎洪(2012:145)基本一致①主要不同之处在于:黎洪(2012:145)的连续统中,转折与条件处于不同等级,前者偏句前置的倾向更高;而本文所得连续统中,转折与条件处于同一等级。造成此种差异的原因,还有待进一步分析。,若与国外相关研究对比,则与Diessel(2001)比较接近,具体表现在:各类偏正复句/状语从句在连续统上的相对位置比较一致;与Diessel(2008)差别明显,具体表现在:就本调查而言,汉语偏正复句整体而言是以“前偏后正”为优势语序,仅目的复句是例外,而Diessel(2008)给人的印象是英语等语言中的状语从句整体而言是以“前正后偏”为优势语序,仅条件从句是例外。

3.制约偏正复句优势语序的语义因素

制约偏正复句优势语序的语义因素主要是“象似性”(Iconicity)。象似性有不同的维度,如距离象似、顺序象似、数量象似(沈家煊,1993)。对偏正复句优势语序有制约作用的象似性主要表现为逻辑象似和顺序象似。逻辑象似,指偏正复句的内部语序模拟了逻辑关系的推理顺序。顺序象似,指偏正复句的内部语序模拟了由先到后的时间顺序。下面具体说明。

3.1 假设复句

假设复句“前偏后正”的倾向最大,语义原因主要有两个:逻辑象似和与时间范畴的重合。首先,假设复句的优势语序模拟了“先有前提,后有结论”的逻辑顺序,表现出明显的逻辑象似。其次,假设复句“前偏后正”的倾向最大,还与假设范畴和时间范畴的重合有关。

假设范畴与时间范畴无论是共时还是历时均有密切关系。共时上,“时”“的时候”可表假设,“如”“如果”等也可与“时”共现(王力,1985:61;张炼强,1990;艾皓德,1991;曹国安,1996;王春辉,2013);历时上,时间词可演变为假设助词(江蓝生,2002),时间范畴与假设范畴存在历时交叠(王春辉,2013)。吕叔湘(1982:409)指出有些时间关系句兼有假设之意,江蓝生(2002)指出假设句大多包含或隐含着时间因素。假设复句既然与时间范畴有如此密切的联系,那么顺序象似也必然会影响到假设复句的内部语序。事实上,假设复句中的假设小句与结果小句仍然遵循顺序象似,只不过,这时的顺序象似属于未然世界或虚拟世界。

简言之,假设复句以前偏后正为优势语序,逻辑象似是主要和显性的语义制约,顺序象似也应起到了有力的推动作用。

3.2 条件复句

条件复句以“前偏后正”为优势语序的语义原因,与假设复句相同,即:主要和显性的语义因素是先有前提、后有结论的逻辑象似;同时,顺序象似也应具有一定的作用,因为条件范畴与时间范畴也有重合(吕叔湘,1982:409;王春辉,2013)。

但是,由前文连续统可知,条件复句在偏句前置这一维度上位居第二,即:其偏句前置的倾向不及假设复句,这是需要进一步解释的。分析表2可以看出,条件复句偏句前置的等级之所以有所降低,主要是由“除非”所致。“除非”共计106例,其中居中粘接式47例,用例数量最大。“除非”的存在,提升了条件复句偏句后置的比率,促成了假设复句与条件复句在“前偏后正”程度上的等级差异。

分析“除非”小句后置的用例并参考已有的研究成果可以看出,“除非”之所以与其他条件关系词语不同表现出较高的后置倾向,与其表义类型紧密相关。“除非”所表示的条件,学界有不同说法,如“消极的条件”(黎锦熙等,1962:142)、“例外条件”(赵新等,2006;王春辉,2014)、“排除条件”(贺阳,2008)等。换言之,“除非”有一种用法,是其他条件关系词语一般不具备的,即“除非”可以表示:普遍结果+排除条件。例如:

(16)反正采掘部署不能打乱,除非撤了他这个总工程师!

赵新等(2006)认为,“除非”条件句主要用来强调结果的绝对性或普遍性,“除非”条件句提出一个很少出现或绝对不会出现的特殊条件,通过条件的不可实现或很少实现来强调结果的普遍性或绝对性。王春辉(2014)认为,排除条件往往作为追补语出现。可见,“普遍结果+排除条件”这种意义类型中,普遍结果是表义重心,排除条件则带有明显的补充说明的性质。这种表义类型决定了这种用法的“除非”小句通常后置。这不仅对“除非”复句的内部语序有明显影响,而且也提升了整个条件复句偏句后置的倾向。

3.3 转折复句

本文考察的转折复句即让步复句,具体包括容认句(“虽然”“尽管”)和纵予句(“即使”“即便”),二者的偏句都有姑且承认义(黎锦熙等,1962:147;吕叔湘,1982:430、434;王维贤,1982、1991;王维贤等,1989:313;邢福义,2001:462),即吕叔湘(1982:430)所言:上句即已作势,预为下句转折之地。

由上文连续统可知,让步复句的优势语序是“前偏后正”。造成这种优势语序的语义原因是逻辑象似,即让步复句的内部语序模拟了“承让+转折”的逻辑步骤。不过,需进一步解释的是,为什么让步复句偏句前置的倾向不及假设复句。吕叔湘(1982:434)在对比假设复句与让步复句时说,前者是“有此因方有此果”,而后者是“有此因却无此果”或“无此因仍有此果”。可见,假设复句的内部语义关系是顺接的,既符合显性的逻辑象似,又符合隐性的顺序象似;而让步复句的内部语义关系是逆接的,只符合显性的逻辑象似,顺序象似不起作用。假设复句受到逻辑象似与顺序象似的双重制约,而让步复句则主要受制于逻辑象似,前者的制约力量更大,因此偏句前置的倾向也更大。

3.4 因果复句

因果复句有两种:说明因果(“由于”“因为”)和推论因果(“既然”)。就本调查来看,因果复句整体上以“前偏后正”为优势语序,与黎洪(2012:31-62)的结论相同。造成这种优势语序的语义原因是“原因+结果”的逻辑象似和“先因后果”的顺序象似。

由上文连续统可知,因果复句在“前偏后正”的倾向性上位居第三。这是需要进一步解释的。分析表4可以看出,在偏句的优势分布上,“由于”“既然”与“因为”存在着明显对立,前者以偏句前置为优势语序,后者则以偏句后置为优势语序,并且是绝对优势(“因为”小句后置的用例在所有“因为”用例中约占83.33%)。因果复句有“释因”与“纪效”之别,前者表现为“由果溯因”,后者表现为“由因到果”(吕叔湘,1982:387;邢福义,2001:61;李晋霞,2011)。“因为”小句以后置为绝对优势,说明“释因”是“因为”的一种固定且常见的表义类型。这种语义类型对“因为”小句的语序有重要影响,并且造成了整个因果复句“前正后偏”语序的凸显。

当然,同为说明因果,为什么优选“因为”而不是“由于”来表达“释因”,这个问题值得进一步追问。

3.5 目的复句

与其他类型的偏正复句不同,目的复句以“前正后偏”为优势语序。这种优势语序符合顺序象似,因为在时轴上,行为在先,所要达到的目的在后。不过,“为了”是个明显例外,这为运用顺序象似解释目的复句的内部语序带来了障碍,也引发人们更深地追究“目的”的“时间”问题。尹洪波(2011a)指出,目的和手段在时间上可以互为先后,从物理世界看,可以说先有手段后有目的;相反,从精神世界看,可以说先有目的后有手段。换言之,目的究竟是先时的,还是后时的,要看是就哪个世界而言:若处于精神世界,目的就是先时的;若处于物理世界,目的就是后时的。

若从哲学或抽象层面讨论“目的”这一概念,那么上述分析当然是正确的。不过,笔者想说的是,语言在表达“精神世界的目的”和“物理世界的目的”时,有可能采用了不同的形式。吕叔湘(1982:405)指出,目的一方面可以说是内在的原因,一方面也可以说是预期的效果。这固然说明“目的”可有精神世界和物理世界双重理解,但也不排除另外一种可能,即“目的”可以分为两种:内在原因、预期效果。假如可以这样,那么,目的和手段在时间上可以互为先后的矛盾就能解决。以前置为优势的目的小句模拟的是“内在原因+手段”这种时间顺序,如“为了”;以后置为优势的目的小句模拟的是“手段+预期效果”这种时间顺序,如非“为”类目的关系词语。换言之,尽管在认识层面,内在原因也可以是预期效果,预期效果也可以是内在原因,但就语言层面而言,因常规语序前置与后置的不同,二者的区分是清楚的①当然,需进一步解释为什么汉语里表达“内在原因”的目的关系词语少而表达“预期效果”的目的关系词语多。。目的复句的使用似也可辅助说明这个问题。例如:

(17)为了彻底揭开失踪的“法埃顿”古星的秘密,他还收集了一些岩石标本,以便借地论天,更透彻地探明小行星的奥秘。

例(17)出现了两个目的关系词语:“为了”“以便”。这种用例可以说反映了“内在原因+手段+预期效果”这种先发自于心而后形之于外的时间顺序。

当然,凡是解释,都带有假说的性质。动机与目的的区分与证明还需深入研究(刘丹青,2017:53)。

4.结语

本文在已有研究的基础上,继续考察汉语偏正复句的内部语序,得出了汉语偏正复句偏句前置倾向由高到低的等级序列:假设—条件/转折—因果—目的。整体而言,除了目的复句,其他偏正复句都以“前偏后正”为优势语序,这说明传统上人们对偏正复句“前偏后正”语序的认知是有充足的事实根据的。

文章从语义角度解释了上述五类偏正复句的优势语序以及连续统所显示的各类之间的等级差异。假设复句“前偏后正”的倾向最大,主要而显性的语义原因是先有前提、后有结论的逻辑象似,次要而隐性的语义原因是顺序象似。

条件复句“前偏后正”的倾向次之,其语义原因与假设复句相同。在连续统上,条件复句偏句前置的等级低于假设复句。这主要是由表达“普遍结果+排除条件”的“除非”所致。

转折复句也以“前偏后正”为优势语序,在连续统上与条件复句同处一个等级。造成转折复句优势语序的语义原因是逻辑象似,即转折复句的内部语序模拟了“承让+转折”的逻辑顺序。同时,连续统上,转折复句偏句前置的等级也不及假设复句,本文认为这是由假设复句受逻辑象似和顺序象似的双重制约而转折复句只受制于逻辑象似所致。

因果复句也以“前偏后正”为优势语序,其语义原因是“原因+结果”的逻辑象似和“先因后果”的顺序象似。在连续统上,因果复句位于中间靠后位置,偏句后置的倾向凸显,这主要是由表达释因的“因为”复句所致。

与上述偏正复句不同,目的复句以“前正后偏”为优势语序。本文沿袭吕叔湘(1982:405)、刘丹青(2017:53)等学者的观点,尝试将目的分为“内在原因”和“预期效果”两类。这样一来,目的复句的语序就可用顺序象似予以解释:以前置为优势语序的目的关系词语,模拟的是“内在原因+手段”这种时间顺序;以后置为优势语序的目的关系词语,模拟的是“手段+预期效果”这种时间顺序。

汉语偏正复句是个大而复杂的体系,本文希望从宏观、对比的角度分析和把握其内部的语序规律,尝试从语义出发,对偏正复句的优势语序做出统一解释。这对于从整体上把握汉语偏正复句的内部语序规律应有一定的帮助。当然,正如已有研究所揭示的,影响偏正复句内部语序的因素有很多。这些因素如何相互牵制影响了偏正复句的在线生成,偏正复句的劣势语序是如何形成的,诸如此类的问题,有待进一步研究。