龙琥醒脑颗粒对蛛网膜下腔出血致脑血管痉挛大鼠脑内环境的影响

脑血管痉挛(cerebral vasospasm,CVS)已被认为是蛛网膜下腔出血(subarachnoid hemorrhage,SAH)产生不良预后的最主要危险因素。如何早期诊断脑血管痉挛以及明确治疗的靶点,成为目前急需解决的问题。本研究通过建立蛛网膜下腔出血后脑血管痉挛的大鼠模型,监测大鼠脑循环的改变、脑微环境中致痉挛相关因子的监测,研究龙琥醒脑颗粒在影响脑大动脉及微环境方面的作用,尝试阐明龙琥醒脑颗粒中有效成分影响脑内环境的作用靶点。

1 材料与方法

1.1 动物模型的建立与鉴定 选用80只成年SD雄性大鼠(均由湖南中医药大学动物实验中心提供,SPF级),(275±25)g,建立蛛网膜下腔出血后脑血管痉挛动物模型。用2%戊巴比妥钠麻醉大鼠(40 mg/kg)后固定于脑立体定位仪上,使动物保持30°的头低位。沿中线纵行剪开长约3 cm的项部皮肤,钝性分离皮下软组织和肌层,暴露寰枕筋膜。用1 mL空针抽取股动脉血约0.2 mL,换上PE10管制作的特殊针头,行寰枕筋膜穿刺,垂直进针约2 mm后回抽见有清亮脑脊液回流,缓慢将自体动脉血按1 mL/kg在5~10 min内缓慢注入枕大池。保持大鼠头低位30°约30 min。筋膜穿刺处用明胶海绵加ZT胶修补封闭,并消毒缝合伤口。48 h后重复上述操作注入不抗凝的自体动脉血约0.2 mL。随机选取造模后大鼠进行断头,取脑组织在光学显微镜下进行检查,按改良Fisher分级法[1],确定造模后大鼠均达到≥Fisher分级1级。

1.2 药物的制备与质控 由湖南中医药大学第一附属医院药剂科制剂室提供统一批号浓缩颗粒。 龙琥醒脑颗粒剂为湖南中医药大学第一附属医院传统自制药,有完善的流程及质量控制章程,使用同一批号(201702028879)保证了复方药效的稳定,且质量可控。

1.3 药物处理及分组 将大鼠分为空白对照组20只、蛛网膜下腔出血组(SAH组)20只、和蛛网膜下腔出血+龙琥醒脑颗粒组(SAH+LH组)20只和蛛网膜下腔出血+尼莫地平对照组(SAH+Nimo组)20只。 以上每组再分别分成微循环监测组(10只)与微透析组(10只)。SAH+LH组造模后予以龙琥醒脑颗粒剂溶液灌胃治疗干预,SAH+Nimo组每日以尼莫地平片(拜耳医药保健有限公司)溶液灌胃,用药量均根据体表面积计算,计算出相当于成人等效治疗量,每日2次给药,连续给药14 d。空白对照组、SAH组每日以蒸馏水灌胃,大鼠均以常规饲料喂养。

1.4 指标测定

1.4.1 运用激光散斑衬比成像技术检测微循环血流 将大鼠固定于脑立体定位仪上,调整成像的位置和焦距。用(635±2)nm波长的半导体激光源(Model KL5650,Forward Co.Ltd.Shanghai,China)照射被大鼠右顶部磨薄的头骨观察区域,通过架设在体视显微镜(XYH-05,Yongheng,Shanghai,China)上的12bit CCD(Pixelfly QE,Cooke,U.S)记录激光散斑图像。机分辨率为640(H)×480(V)像素。原始图像通过实时在线的血流算法处理直接转成流速信息,成像软件为在线激光血流成像系统。CCD采集图像时采用2×2 “Binning” 模式。采样频率为23 帧/s,曝光时间为5 ms。在每个实验组中的每一次图像记录点,连续采集400帧散斑图像作为一组实验数据。对于每一组记录的400帧散斑图像数据,选取中间的200帧进行时间激光散斑衬比值的计算,得到脑皮层血流流速的二维分布图。

1.4.2 运用微透析法持续提取脑脊液检验乳酸(lactic,Lac)、丙酮酸(pyruvic acid,Pyru)及其比值(L/P)含量 采用2%戊巴比妥钠麻醉大鼠(40 mg/kg)并置于立体定位仪上,在冠状缝及矢状缝右侧各2.5 mm处用牙科磨钻做一直径约2 mm的骨孔,用立体定向仪将透析引导管经骨孔垂直插入右侧顶叶皮质表面,将微透析探针(半透膜长2.0 mm)经引导管置于右顶叶脑皮质,使探针半透膜(2.0 mm)完全置入脑皮质内,透析管通过连接管分别与微量注射泵及收集器相连,每天微量注射泵向微透析管提供商品化灭菌灌注液复方氯化钠注射液(CNS)(浓度Na+147 mmol/L,K+4 mmol/L,Ca2+2.3 mmol/L,Cl-156 mmol/L),灌注速度为0.5 μL/min。维持灌注平衡90 min后,脑透析液行反相高效液相色谱(RP-HPLC)检测。测定Lac及Pyru各组分之峰值,对照标准曲线计算各自相应浓度,得出相应透析液中Lac、Pyru的实际含量,用以实时反映脑内能量代谢状况。

1.4.3 脑基底动脉血管壁的组织病理学观察 各组大鼠在完成微透析分析后,仰卧位固定麻醉后,于升主动脉灌注0.9%氯化钠溶液40 mL,至冲洗液色清,再以4.0%多聚甲醛灌注液150 mL灌注,灌注压力120 cmH2O(1 cmH2O=0.098 kPa)。灌注完成后放置约10 min,然后断头切取脑基底动脉中段,10%甲醛溶液固定、梯度脱水、石蜡块包埋,5 μm厚度切片,HE染色后行光学显微镜检查,观察并采用显微镜计算机图像分析系统(NIH Program Bethesda,Maryland,USA)测量基底动脉血管管壁厚度和管腔横截面积。

2 结 果

2.1 实验后大鼠脑组织、脑动脉血管标本的大体及组织病理学观察

2.1.1 大体观察 造模后可见大鼠蛛网膜下腔血液或血凝块环绕在大鼠大脑前动脉、大脑中动脉分叉处,脑干背侧蛛网膜下腔可见明显的凝血块,腹侧基底动脉(basilar artery,BA)周围也可发现凝血块,但随着时间的推移,周围凝血块大小和范围逐渐减少。空白对照组则整个蛛网膜下腔包括脑干腹侧基底动脉周围均无血凝块。详见图1。

图1 大鼠蛛网膜下腔出血造模后脑组织大体观察

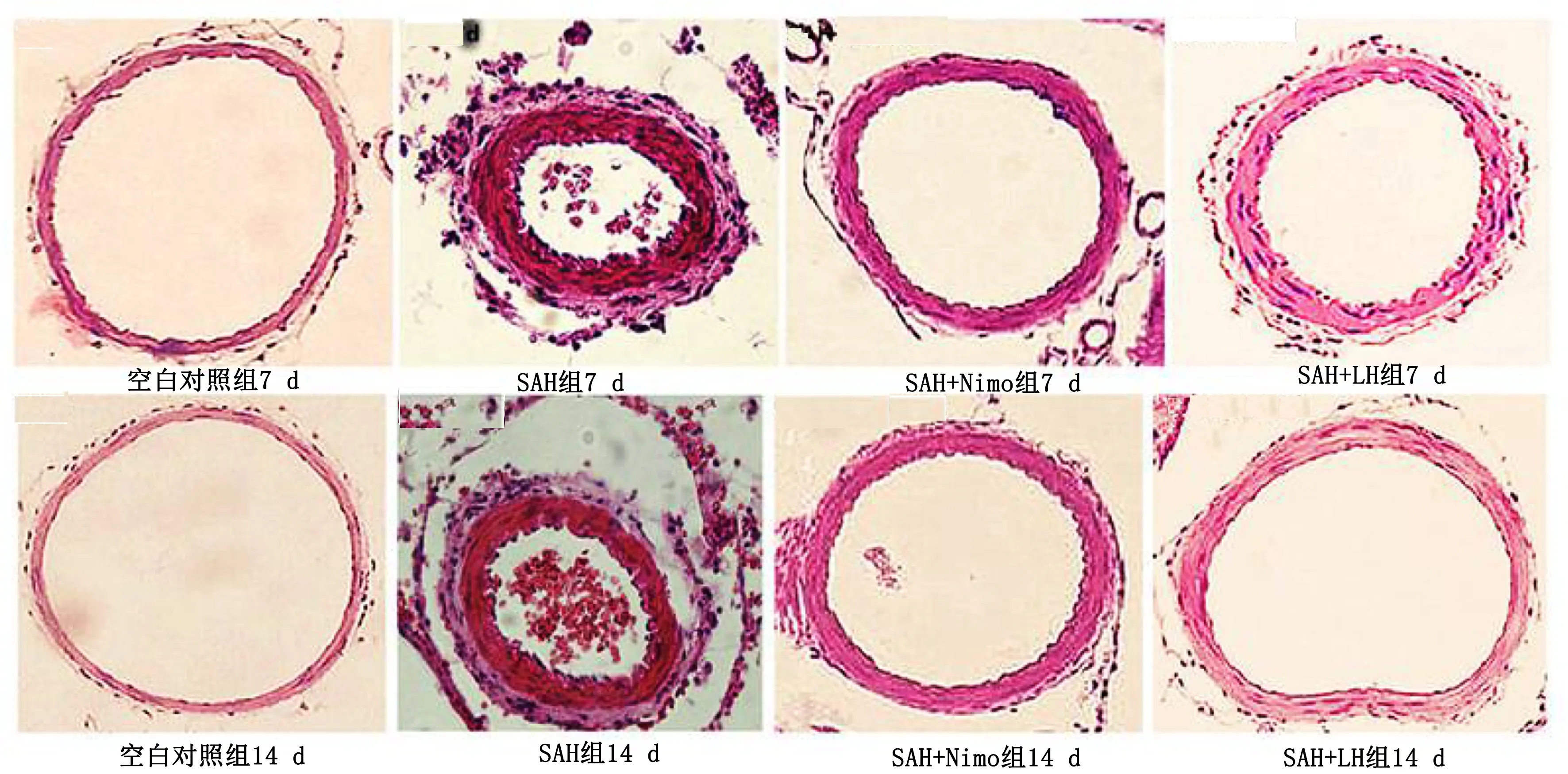

2.1.2 脑基底动脉血管壁的组织病理学观察 基底动脉常规病理切片HE染色显示,空白对照组管壁内皮完整,结构层次清晰,血管平滑肌细胞呈扁平状,无卷曲,外层结缔组织分布均匀且无炎性细胞。SAH组及两个治疗组造模后7 d时分别出现动脉痉挛明显,内皮皱褶明显,平滑肌层增厚明显,管壁厚度厚薄不均,平滑肌细胞排列紊乱、卷曲皱褶,细胞外间质增多,外层可见炎性细胞浸润;14 d时SAH 组及两个治疗组分别出现动脉痉挛不同程度缓解,管壁褶皱改善,炎性细胞明显减少,管壁厚度较前改变不明显。详见图2。

图2 脑基底动脉HE染色(10×10)

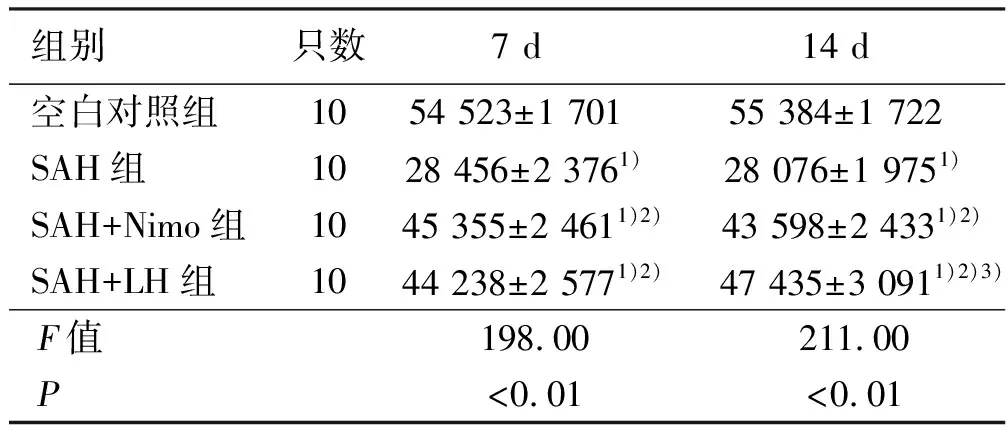

2.1.3 各组基底动脉横截面积及管壁比较 基底动脉血管管腔较大,内皮结构较完整,SAH组、SAH+Nimo组及SAH+LH组见基底动脉周围有明显的凝血块,基底动脉整体变细,管腔变窄伴管壁增厚,7 d时改变最明显,14 d时管腔较前增大,但管壁仍增厚明显。行HE染色后,图像软件测定基底动脉横截面积、血管壁厚度。详见表1、表2。

组别只数 7 d 14 d空白对照组1010.77±1.110.92±1.21SAH组1062.64±2.611)56.16±4.271)SAH+Nimo组1024.92±2.981)2)24.24±2.521)2)SAH+LH组1026.72±2.711)2)23.79±3.531)2)F值 726.00 347.00P <0.01 <0.01

与空白对照组同期比较,1)P<0.01;与SAH组同期比较,2)P<0.01

组别只数7 d14 d空白对照组1054 523±1 70155 384±1 722SAH组1028 456±2 3761)28 076±1 9751)SAH+Nimo组1045 355±2 4611)2)43 598±2 4331)2)SAH+LH组1044 238±2 5771)2)47 435±3 0911)2)3)F值 198.00 211.00P <0.01 <0.01

与空白对照组同期比较,1)P<0.01;与SAH组同期比较,2)P<0.01;与SAH+Nimo组同期比较,3)P<0.01

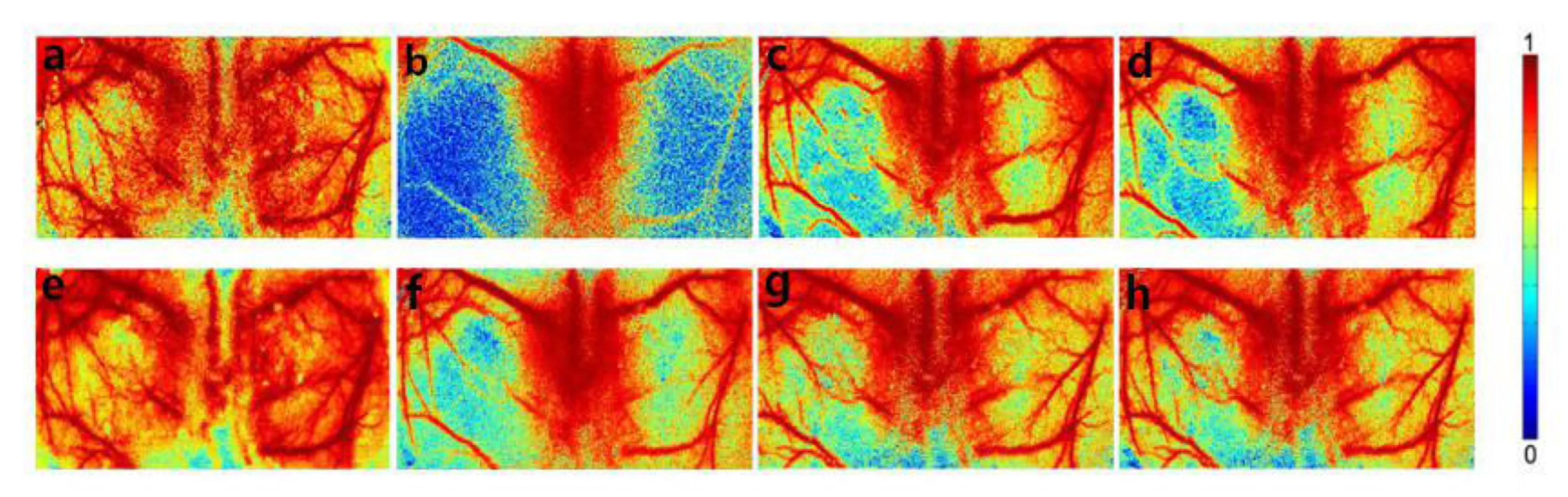

2.2 激光散斑衬比成像技术检测微循环血流 橘红色变深表示该区域血流量。空白对照组(a、e)正常大鼠脑血流量在7 d和14 d时差别不大,SAH组大鼠7 d时(b)脑血流量明显减少,14 d时(f)较前好转,但仍明显低于正常水平。而SAH+Nimo组(c)和SAH+LH组(d)在7 d时脑血流量较空白对照组减少,14 d时(g、h)较前稍有恢复,但仍低于正常脑血流量。SAH+Nimo组与SAH+LH组脑血流量在7 d和14 d时差异不明显。详见图3。

图3 脑皮层血流量的二维分布图

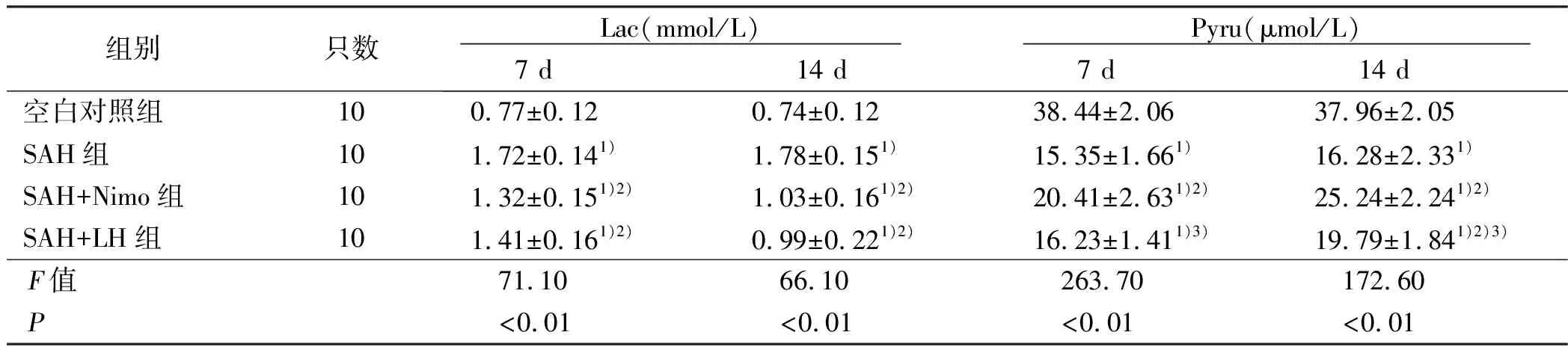

2.3 各组脑脊液中Lac及Pyru含量比较(见表3)

组别只数 Lac(mmol/L) 7 d 14 d Pyru(μmol/L) 7 d 14 d空白对照组100.77±0.120.74±0.1238.44±2.0637.96±2.05SAH组101.72±0.141)1.78±0.151)15.35±1.661)16.28±2.331)SAH+Nimo组101.32±0.151)2)1.03±0.161)2)20.41±2.631)2)25.24±2.241)2)SAH+LH组101.41±0.161)2)0.99±0.221)2)16.23±1.411)3)19.79±1.841)2)3)F值 71.10 66.10 263.70 172.60P <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

与空白对照组同期比较,1)P<0.05;与SAH组同期比较,2)P<0.05;与SAH+Nimo组同期比较,3)P<0.05

3 讨 论

脑血管痉挛是颅脑创伤或脑血管疾病所致蛛网膜下腔出血后,产生不良预后的最主要危险因素。但因脑血管痉挛发病机制复杂,早期诊断困难,几乎50%的具有症状性脑血管痉挛的病人最终仍会发展为脑梗死,而15%~20%会发展为致残的卒中或死亡[2]。

近年来,蛛网膜下腔出血后脑血管痉挛发生的机制开始逐渐被阐明,有关其研究也已将注意力集中在血管内皮的生理和病理生理过程。生理条件下血管平滑肌张力受内皮依赖性舒张因子(EDRFs)和内皮源性抑制因子(EDCFs)调节控制,脑血管阻力和脑血流量的相互关系主要取决于舒血管物质和缩血管物质之间的平衡状态。脑血管痉挛后脑循环动力学明显紊乱、脑血流循环障碍则导致继发性脑损伤[3]。研究表明,脑血管痉挛常发生在Willis主干动脉和蛛网膜下腔积血较厚的区域,表现为局限性、节段性或弥漫性痉挛[4]。这与本研究结果一致,SAH组、SAH+Nimo组及SAH+LH组造模后7 d时分别出现了明显的动脉痉挛,内皮皱褶明显,平滑肌层增厚明显,管壁厚度厚薄不均,平滑肌细胞排列紊乱、卷曲皱褶,细胞外间质增多,外层可见炎性细胞浸润;而14 d时SAH 组、SAH+Nimo组及SAH+LH组分别出现动脉痉挛不同程度缓解,管壁褶皱改善,炎性细胞明显减少。

目前针对蛛网膜下腔出血后脑血管痉挛这一并发症,仍然没有统一的治疗方法。西医治疗目前主要集中在改善血流动力学(扩容升压)、应用氧自由基清除剂、钙离子拮抗剂扩张脑血管等方面,试图对抗或逆转脑血管痉挛。尼莫地平是钙通道阻滞剂,是目前唯一被美国食品和药品管理局(FDA)批准用于脑血管痉挛治疗的药物,其通过阻滞L-型钙通道而阻断钙离子内流,以提高细胞膜稳定性,在一定程度上逆转脑血管痉挛[5-6]。“3H疗法”则被认为是临床上治疗脑血管痉挛的基本方法,其提倡高血容量治疗,以提高脑血流灌注,旨在改善脑循环障碍,但往往因为出血后脑水肿的存在,不得不同时使用脱水药缓解脑水肿,脱水药物则会导致脑血流量、脑脊液减少,因而进一步加重脑循环障碍[7-8]。故在蛛网膜下腔出血后脑血管痉挛病理过程中,脑循环的动力学问题成为研究关键所在。

中医学认为颅内出血属“离经之血”。《血证论》云:“既是离经之血,虽清血、鲜血亦是淤血”。“血瘀”是蛛网膜下腔出血以及其后发生脑血管痉挛及其他一系列并发症的基本病机。痰瘀互结,气血逆乱,瘀血阻滞脉络,气血不得正常流布,脑失所养,元神失主,神机失用。国内有学者进行了部分中医药抗脑血管痉挛的研究,多集中在保护神经细胞及改善后遗症方面,极少涉及脑循环动力学研究[9-11]。我科自20世纪90年代起即尝试从改善脑血供方面着手,对蛛网膜下腔出血病人早期予以通窍活血汤加减进行治疗,并在此基础上拟用龙琥醒脑汤,进行了初步的实验研究与临床研究,制成成药龙琥醒脑颗粒,临床疗效佳且可靠。龙琥醒脑方中琥珀、桃仁、川芎、赤芍活血祛瘀,黄芪、当归补气补血活血,三七、白芷散瘀止痛,地龙、麝香、大黄清热定惊、开窍通络,共奏益气活血、通络安神之功用。前期研究表明龙琥醒脑颗粒能明显促进外伤性蛛网膜下腔出血病人脑血流的恢复,降低脑血管痉挛的发生率[12];并能明显改善创伤后记忆障碍[13]。而本实验结果进一步证明龙琥醒脑颗粒对于蛛网膜下腔出血后脑血管痉挛有明显的治疗作用,其可缓解脑基底动脉管壁痉挛增厚,并使管腔横截面积增大,比较传统抗脑血管痉挛的西药尼莫地平,其在长期治疗作用上更具优势。从激光散斑成像脑皮层血流的二维分布图来看,龙琥醒脑颗粒在促进脑血流恢复、改善脑循环方面具有一定的作用。

然而单纯颅内外大动脉管腔的狭窄,这一机制仍不能完全解释蛛网膜下腔出血后皮层抑制现象、血脑屏障机能障碍和脑血管反应性改变,故有学者提出脑微循环机能障碍可能参与了蛛网膜下腔出血后的发病[14]。主要由脑血管内皮细胞组成的血脑屏障,则是保证脑内微环境稳定的基础,血脑屏障有赖于脑血管内皮细胞的紧密连接,血管内皮细胞持续收缩,则导致血脑屏障受到破坏,从而进一步导致脑内微环境紊乱。葡萄糖作为大脑的主要供能物质,首先需分解为Pyru再进入有氧氧化。缺氧时,Pyru则被还原为Lac。生理情况下Lac也是中枢神经的重要供能物质。但当大脑缺血与缺氧时,会出现Lac蓄积,Lac蓄积导致血脑屏障(blood brain barrier,BBB)受损和Na+-K+-ATP酶(钠泵)活性受抑制,从而加重血管源性和细胞毒性脑水肿[15]。蛛网膜下腔出血病人出现脑缺血加重时,脑脊液中Lac含量和L/P比值增加,Pyru含量下降。故Lac和Pyru以及L/P一直被作为脑内能量代谢相关指标,其直接反映继发性脑缺血性脑损害的微环境障碍情况[16]。在本研究中,SAH发生后7 d和14 d时,脑脊液中Lac含量均明显增加,Pyru含量显著下降,这与国内外大部分研究的结论一致。而龙琥醒脑颗粒能明显降低脑脊液中Lac的含量。这证明了龙琥醒脑颗粒在蛛网膜下腔出血后发生脑血管痉挛的情况下,对脑内微环境的改善有明显作用。

中医药在脑出血及颅脑损伤治疗方面的历史悠久,有发现创新药物的巨大潜力,如采用早期积极干预,辨证施治,中医参与联合治疗措施,有望提高蛛网膜下腔出血抢救成功率,减少死亡率及后遗症。本研究证明了龙琥醒脑颗粒可以透过血脑屏障,通过改变脑循环及脑内微环境来达到保护神经细胞、减少继发性损伤的作用。中药复方在蛛网膜下腔出血后脑血管痉挛病理过程中,有改变脑循环动力学及脑内微环境的作用,为中医药在颅脑损伤方面的开发研究提供了新的思路和方法。 但龙琥醒脑颗粒为复方中药制剂,药理成分复杂,作用多样,其各有效成分对蛛网膜下腔出血后脑血管痉挛的协同作用及差别,仍有待进一步研究。